Après Idrissa Ouedraogo en février 2018, le Burkina Faso perd à nouveau un de ces réalisateurs de combat de la génération née dans les années 50 et dont les longs métrages donnent un nouveau souffle à partir des années 80 par une approche romanesque. Pour S. Pierre Yameogo, décédé le 1er avril 2019 à Ouagadougou après une longue maladie, un cinéma favorisant le changement social passait par un regard sur soi sans concession : se regarder en face pour changer les mentalités, avec l’humour nécessaire pour échapper au pathos.

La tradition d’hospitalité exige qu’un étranger arrivant à l’heure du repas est invité à le partager. On prévient la famille qu’un Peul arrive et elle cache en vitesse le repas qu’elle s’apprêtait à prendre. Rusé, le Peul revient un peu plus tard, quand le repas a été ressorti. C’est le type d’humour que Saint Pierre Yameogo développait dans ses films et ainsi que commence Dunia (1987), moyen métrage de 52 minutes qui le fera connaître. Chacun s’y reconnaît. Ce n’est pas de l’autre que l’on rit mais de soi-même et de ses propres comportements, en une autodérision rappelant cet humour de la modernité que définissait Baudelaire : « la faculté de se dédoubler rapidement et d’assister comme spectateur désintéressé aux phénomènes de son moi. »

Dunia c’est le regard curieux de Nongma, une petite fille de dix ans qui, à l’appel de sa grand-mère esseulée, part la rejoindre dans un village voisin mais qui, pour être scolarisée, partira à la ville. Le monde des femmes burkinabé apparaît : les problèmes des épouses stériles, les grands-mères isolées après le départ de leurs enfants, les femmes mal mariées ou les jeunes qui ne connaissent pas les contraceptifs… Au rythme des saisons, les journées de labeur et la condition féminine.

Dunia c’est le regard curieux de Nongma, une petite fille de dix ans qui, à l’appel de sa grand-mère esseulée, part la rejoindre dans un village voisin mais qui, pour être scolarisée, partira à la ville. Le monde des femmes burkinabé apparaît : les problèmes des épouses stériles, les grands-mères isolées après le départ de leurs enfants, les femmes mal mariées ou les jeunes qui ne connaissent pas les contraceptifs… Au rythme des saisons, les journées de labeur et la condition féminine.

Le regard de Nongma/Yameogo est perçant : au champ à la pause de midi, le groupe des hommes et le groupe des femmes mangent séparément sous le même arbre, les hommes en premier plan et les femmes en arrière-plan. Cette échelle sociale dans l’image dépasse la sociologie : elle marque le poids d’une tradition qu’il s’agit de remettre en cause.

Le regard de Nongma/Yameogo est perçant : au champ à la pause de midi, le groupe des hommes et le groupe des femmes mangent séparément sous le même arbre, les hommes en premier plan et les femmes en arrière-plan. Cette échelle sociale dans l’image dépasse la sociologie : elle marque le poids d’une tradition qu’il s’agit de remettre en cause.

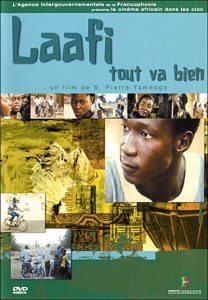

Dans Laafi (Tout va bien, 1990), une secrétaire répond au téléphone aux avances de son ami qui veut l’emmener au cinéma :

Dans Laafi (Tout va bien, 1990), une secrétaire répond au téléphone aux avances de son ami qui veut l’emmener au cinéma :

« Je n’aime pas le cinéma et en plus, c’est un film africain.

– On n’en voit pas tous les jours, des films africains !

– Je n’aime que les films hindous : ça danse et en plus, il y a de belles chansons. Les films africains sont des navets. Ils parlent toujours de misère. Je n’aime pas ! »

Le projet de Pierre Yameogo était de « parler de la réalité et de divertir à la fois » : « il faut savoir mélanger, doser. L’information, c’est pas toujours gai à recevoir ! », disait-il. « Mais on n’a pas peur de montrer des problèmes, même si ce n’est pas une bonne image de l’Afrique ». [1] La comédie était ainsi pour lui l’occasion de « parler des problèmes qui existent », de « traiter de réalités sociales ponctuelles pour faire bouger les choses », sachant que « ce qui fait rire un Africain ne fait pas forcément rire un Européen ou un Chinois. Quand un film montre une famille aisée bien grasse de bien manger, les Africains rigolent alors que les Occidentaux en sont plutôt attristés ! ». [2]

Dans Laafi, un bachelier brillant voudrait faire les études de médecine qui lui permettraient de servir son pays, mais il se heurte à la machine bureaucratique qui privilégie les pistonnés pour l’attribution des bourses. On suit sa course folle dans les ministères, sa recherche de recommandations et sa lutte contre les pesanteurs de l’administration. Une dérogation ministérielle le fera accéder à ce qu’il voulait mais faire médecine en France ne sera pas non plus une sinécure…

Dans Laafi, un bachelier brillant voudrait faire les études de médecine qui lui permettraient de servir son pays, mais il se heurte à la machine bureaucratique qui privilégie les pistonnés pour l’attribution des bourses. On suit sa course folle dans les ministères, sa recherche de recommandations et sa lutte contre les pesanteurs de l’administration. Une dérogation ministérielle le fera accéder à ce qu’il voulait mais faire médecine en France ne sera pas non plus une sinécure…

Laafi dénonce les magouilles des privilégiés et la fuite des cerveaux. Il confirme le programme de Pierre Yameogo : faire bouger la réalité sociale plutôt que répondre à la demande occidentale d’images décoratives. Cela n’avait pas empêché la commission du Fonds Sud d’en refuser le scénario. Nous sommes encore à une époque (est-elle complètement révolue ?) où les réalisateurs doivent se battre pour imposer leur vision : « Certains producteurs que j’avais approchés après la sélection de Laafi à Cannes, disait Pierre Yameogo, m’ont envoyé voir Black micmac pour me montrer la comédie que je devrais réaliser ! » [3] Cela et le problème des charlatans qui sévissent dans la profession l’ont poussé, comme Idrissa Ouedraogo, à produire solidairement les films d’autres cinéastes comme Dani Kouyaté pour Keïta, l’héritage du griot.

Il lui faut vivre à Paris où il a son petit bureau de production : « Je suis à Paris mais en pensée, je suis là-bas. Le ministère de la Coopération pour le financement, c’est ici ; là-bas, je ne peux rien faire ! J’ai choisi un métier qui n’existe pas ! Alors je suis moitié ici, moitié là-bas. » Il y voit cependant une chance : « on a une meilleure vision de notre société que ceux qui y vivent car avec le recul, on voit mieux certaines choses qui sont très sensibles. Ce qui est là-bas est banal : c’est un avantage de le voir avec des yeux neufs ! ». [4]

Il fera Wendemi (L’Enfant du bon Dieu, 1992), qui dénonce la complaisance face à la prostitution en retraçant le parcours d’un jeune en quête d’identité. Wendemi (« Dieu seul sait » en mooré) est un bébé abandonné, dont le père est un curé africain et dont la mère, ne pouvant révéler la vérité à sa famille, n’aura d’autre solution que de se séparer de lui, puis de s’enfuir. Devenu adulte, rejeté car sans nom, Wendemi erre à la recherche de sa mère, jusqu’à retrouver à Ouagadougou l’ami de son village, « Berger », qui s’appelle dorénavant « Fils de l’homme ». Il découvre en lui un maquereau rabatteur de filles mineures pour les nantis… Le film se déroule dès lors dans l’univers cruel de la grande ville où règnent la combine et l’arrivisme, la prostitution et la perte des liens communautaires.

Il fera Wendemi (L’Enfant du bon Dieu, 1992), qui dénonce la complaisance face à la prostitution en retraçant le parcours d’un jeune en quête d’identité. Wendemi (« Dieu seul sait » en mooré) est un bébé abandonné, dont le père est un curé africain et dont la mère, ne pouvant révéler la vérité à sa famille, n’aura d’autre solution que de se séparer de lui, puis de s’enfuir. Devenu adulte, rejeté car sans nom, Wendemi erre à la recherche de sa mère, jusqu’à retrouver à Ouagadougou l’ami de son village, « Berger », qui s’appelle dorénavant « Fils de l’homme ». Il découvre en lui un maquereau rabatteur de filles mineures pour les nantis… Le film se déroule dès lors dans l’univers cruel de la grande ville où règnent la combine et l’arrivisme, la prostitution et la perte des liens communautaires.

« Fils de l’homme » : une appellation qui collera à la peau du comédien Abdoulaye Komboudri (qui incarnait « l’homme du peuple » dans Laafi), tant son personnage a marqué. Les films de Pierre Yameogo auront été pour lui un extraordinaire tremplin.

Le fait que Wendemi évoque une jeune fille enceinte d’un prêtre vaudra à Pierre Yameogo d’être une fois réveillé au petit matin par une foule de curés venus lui demander des excuses ![5]

Le fait que Wendemi évoque une jeune fille enceinte d’un prêtre vaudra à Pierre Yameogo d’être une fois réveillé au petit matin par une foule de curés venus lui demander des excuses ![5]

« Le film a permis de faire bouger les choses : les prostituées sont interdites d’entrer dans les hôtels ». Mais cela ne fait pas du réalisateur l’ambassadeur du pays ou le défenseur des causes humanitaires : « On me traite parfois comme si j’étais responsable de la situation au pays, et que je devais absolument soutenir toute action pour le Burkina Faso ! » [6]

On retrouve Abdoulaye Komboudri (qui s’appelle cette fois « je m’en fous ») dans Silmandé (Tourbillon, 1998). Le film s’attaque à la corruption mais aussi à l’incompréhension entre Libanais et Africains. Les deux frères Jabert sont de riches commerçants libanais installés au Burkina Faso depuis deux générations. Ils se retrouvent régulièrement au bar « français » réservé aux gens de la haute société. Amoudé, le plus jeune, a un enfant issu de sa relation avec une Burkinabée, Fati, dont il est toujours amoureux malgré leur séparation. Yacine, l’aîné, est depuis la mort de son père l’homme influent de la famille, bien que leur mère règne en maître à la maison. Celle-ci rêve de retourner au Liban finir ses jours, dès que la guerre aura pris fin. Amoudé est jeté en prison à la suite d’un accident de la circulation. Yacine use de toutes ses influences pour tenter de l’en sortir, mais la politique anticorruption draconienne du pays lui complique la tâche. Pour arriver à ses fins, il se voit contraint d’accepter d’accompagner la Présidente dans son voyage à l’étranger, les poches remplies d’argent à placer hors du pays…

On retrouve Abdoulaye Komboudri (qui s’appelle cette fois « je m’en fous ») dans Silmandé (Tourbillon, 1998). Le film s’attaque à la corruption mais aussi à l’incompréhension entre Libanais et Africains. Les deux frères Jabert sont de riches commerçants libanais installés au Burkina Faso depuis deux générations. Ils se retrouvent régulièrement au bar « français » réservé aux gens de la haute société. Amoudé, le plus jeune, a un enfant issu de sa relation avec une Burkinabée, Fati, dont il est toujours amoureux malgré leur séparation. Yacine, l’aîné, est depuis la mort de son père l’homme influent de la famille, bien que leur mère règne en maître à la maison. Celle-ci rêve de retourner au Liban finir ses jours, dès que la guerre aura pris fin. Amoudé est jeté en prison à la suite d’un accident de la circulation. Yacine use de toutes ses influences pour tenter de l’en sortir, mais la politique anticorruption draconienne du pays lui complique la tâche. Pour arriver à ses fins, il se voit contraint d’accepter d’accompagner la Présidente dans son voyage à l’étranger, les poches remplies d’argent à placer hors du pays…

Les dialogues font référence à la « bonne gouvernance » prêchée par François Mitterrand au sommet africain de La Baule tandis que s’acoquinent politicards africains et affairistes libanais. Le public ouagalais fera un triomphe au film qui affiche le meilleur score du cinéma burkinabè. La référence à une épouse de chef d’Etat qui met de l’or à l’abri en Suisse n’y est sans doute pas pour rien. Le Président Compaoré avait failli s’opposer au tournage mais s’est finalement ravisé, mettant même à disposition une escouade de motards.

« J’essaye de souligner la distance entre discours et réalité », dira S. Pierre Yameogo. [7] Il n’empêche que par exemple, Yasmine dit dans le film à Jabert : « Est-ce que tu te rends compte du bordel que tu fous dans ce pays ? » Sorti à Cotonou et à Dakar, Silmandé fut boycotté par les propriétaires de salles libanais ivoiriens qui possédaient plus de la moitié des salles d’exclusivité du pays. La communauté libanaise s’est déclarée diffamée par certaines scènes et a déposé deux plaintes pour en faire interdire l’exploitation. Pierre Yameogo avait déjà rencontré beaucoup de réticences pour ce film de la part des institutions finançant habituellement les films africains. Il a contesté avoir voulu porter préjudice aux Libanais (30 000 personnes en Côte d’Ivoire). On y voit d’ailleurs des images du Liban en guerre « pour montrer que le vieux Libanais a vécu l’exil avant d’entrer dans les affaires ».

« J’essaye de souligner la distance entre discours et réalité », dira S. Pierre Yameogo. [7] Il n’empêche que par exemple, Yasmine dit dans le film à Jabert : « Est-ce que tu te rends compte du bordel que tu fous dans ce pays ? » Sorti à Cotonou et à Dakar, Silmandé fut boycotté par les propriétaires de salles libanais ivoiriens qui possédaient plus de la moitié des salles d’exclusivité du pays. La communauté libanaise s’est déclarée diffamée par certaines scènes et a déposé deux plaintes pour en faire interdire l’exploitation. Pierre Yameogo avait déjà rencontré beaucoup de réticences pour ce film de la part des institutions finançant habituellement les films africains. Il a contesté avoir voulu porter préjudice aux Libanais (30 000 personnes en Côte d’Ivoire). On y voit d’ailleurs des images du Liban en guerre « pour montrer que le vieux Libanais a vécu l’exil avant d’entrer dans les affaires ».

Dans ce monde de corruption et d’égoïsme, les Libanais ne sont ni des horribles ni des pantins mais des hommes et des femmes de chair et de sang, qui portent les traces de leur histoire d’exil et d’insertion dans une société étrangère. Les Africains portent eux et elles aussi les frustrations et les colères de leurs quotidiens. Personne n’est idéalisé dans ces affrontements très humains et là est la grande valeur de ce film profondément politique au sens où plutôt que de dénoncer avec distance, il fait vivre les conflits et les contradictions d’une société qui cherche à bouger. Car l’enjeu est de réagir face aux vautours plutôt que de se remplir les poches. Le cinéaste ne fait dès lors qu’inviter à la lucidité et accompagner ce mouvement pour mieux le souligner, adaptant son rythme à la complexité et ses métaphores aux dures réalités.

Moi et mon blanc (2002) commence là où Laafi se terminait : un étudiant boursier en France. Mamadi (Serge Bayala) prépare une thèse de doctorat et ne reçoit plus sa bourse. Pour payer son loyer, il travaille clandestinement comme gardien de nuit dans un parking où il découvre une constellation de prostitution et de drogue. Ayant déclenché l’alarme par erreur, il voit deux dealers camoufler un paquet : de la drogue et de l’argent. Avec son collègue Franck (le chanteur Tom Novembre), ils décident de les garder mais sont poursuivis par les dealers. Réfugié chez les parents de Franck, Mamadi découvre l’univers de la banlieue. Il soutient sa thèse avec succès mais ils doivent fuir et se réfugier à Ouagadougou. Le très raciste Franck découvre à son tour une autre culture et finit, amoureux d’une prostituée, par ouvrir un vidéo-club. Mamadi, lui, est confronté aux traditions familiales et pour obtenir le poste à la mesure de son diplôme, il lui faudrait prendre la carte du parti. Dans la rue, la population manifeste pour exiger liberté et justice…

Moi et mon blanc (2002) commence là où Laafi se terminait : un étudiant boursier en France. Mamadi (Serge Bayala) prépare une thèse de doctorat et ne reçoit plus sa bourse. Pour payer son loyer, il travaille clandestinement comme gardien de nuit dans un parking où il découvre une constellation de prostitution et de drogue. Ayant déclenché l’alarme par erreur, il voit deux dealers camoufler un paquet : de la drogue et de l’argent. Avec son collègue Franck (le chanteur Tom Novembre), ils décident de les garder mais sont poursuivis par les dealers. Réfugié chez les parents de Franck, Mamadi découvre l’univers de la banlieue. Il soutient sa thèse avec succès mais ils doivent fuir et se réfugier à Ouagadougou. Le très raciste Franck découvre à son tour une autre culture et finit, amoureux d’une prostituée, par ouvrir un vidéo-club. Mamadi, lui, est confronté aux traditions familiales et pour obtenir le poste à la mesure de son diplôme, il lui faudrait prendre la carte du parti. Dans la rue, la population manifeste pour exiger liberté et justice…

Le film joue sur l’inversion de ces regards sur l’autre en miroir : les approximations, généralisations et préjugés seront vite démontés par la confrontation au réel. Malgré le savoureux catalogue de clichés sur l’Afrique qui jalonnent le discours occidental, le rire est absent bien qu’il soit convoqué. On ne rit pas du cliché en soi mais par la distance qui en révèle l’anachronisme. L’incontournable Abdoulaye Komboudri est ici un taximan branché appelé « Sous couvert du Bon Dieu ». Le regard sans concession de Pierre Yameogo s’applique aux deux sociétés mais aussi aux deux peuples, les Africains de Paris étant tout autant exploiteurs et traficoteurs. Quant à Franck, il se fera détrousser à Ouaga. En outre, le film fait explicitement référence au meurtre commandité mais resté impuni du journaliste Norbert Zongo.

Le film joue sur l’inversion de ces regards sur l’autre en miroir : les approximations, généralisations et préjugés seront vite démontés par la confrontation au réel. Malgré le savoureux catalogue de clichés sur l’Afrique qui jalonnent le discours occidental, le rire est absent bien qu’il soit convoqué. On ne rit pas du cliché en soi mais par la distance qui en révèle l’anachronisme. L’incontournable Abdoulaye Komboudri est ici un taximan branché appelé « Sous couvert du Bon Dieu ». Le regard sans concession de Pierre Yameogo s’applique aux deux sociétés mais aussi aux deux peuples, les Africains de Paris étant tout autant exploiteurs et traficoteurs. Quant à Franck, il se fera détrousser à Ouaga. En outre, le film fait explicitement référence au meurtre commandité mais resté impuni du journaliste Norbert Zongo.

Limité par des dialogues énonciatifs, le film concentre néanmoins les qualités du cinéma de S. Pierre Yameogo : la grande sincérité de son propos et son ancrage dans les problématiques de société, attentif aux détails qui marquent.

De film en film, à la faveur de sujets dramatiques, il va cependant perdre l’humour acerbe qui faisait le succès de son cinéma. Le fou de Delwende (Lève-toi et marche, 2005) est le seul à écouter la radio et donc à savoir que les morts à répétition sont le fait de la méningite et non le résultat d’un sort jeté, occasion rêvée pour traiter de sorcière la femme qui dérange et la chasser. Il voudrait transmettre ce qu’il sait mais personne ne veut l’écouter. « Il reste un témoin sans voix. Je suis moi aussi l’objet de ce refus de reconnaissance », notait Pierre Yameogo. [8]

De film en film, à la faveur de sujets dramatiques, il va cependant perdre l’humour acerbe qui faisait le succès de son cinéma. Le fou de Delwende (Lève-toi et marche, 2005) est le seul à écouter la radio et donc à savoir que les morts à répétition sont le fait de la méningite et non le résultat d’un sort jeté, occasion rêvée pour traiter de sorcière la femme qui dérange et la chasser. Il voudrait transmettre ce qu’il sait mais personne ne veut l’écouter. « Il reste un témoin sans voix. Je suis moi aussi l’objet de ce refus de reconnaissance », notait Pierre Yameogo. [8]

Il a 50 ans et cet entretien dénote une certaine amertume du combattant devant la difficulté de financer les films et les diffuser. La boîte qui produisait Laafi avait déposé le bilan. Silmandé et Moi et mon blanc ne sont pas sortis en Europe, à part dans des festivals. « On se demande alors s’il faut continuer le combat. Un cinéaste doit gagner sa vie : si ce n’est plus le cas, ce n’est plus la peine. » Et d’ajouter : « Un film ne peut pas plaire à tout le monde mais si on n’en vit pas, c’est qu’on n’est pas reconnu, qu’on est mauvais ! »

La reconnaissance internationale est pourtant là : Delwende est au festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Ce n’était pas une première cannoise pour Pierre Yameogo, loin de là : Laafi avait été à la Semaine de la critique et Wendemi à Un certain regard, tandis que Silmandé avait été dans la sélection ACID.

A l’origine du film, un documentaire proposé à Envoyé spécial de France 2 : les femmes accusées de sorcellerie et parquées dans des centres à Ouagadougou. Il retrouvait ainsi sa vocation de journaliste, auteur de plusieurs documentaires (Akwaaba, Voir avec le coeur, Barani, Le fric frelaté, Benin wendé), mais était frustré par l’obligation de tenir en 26 minutes et de travailler sous contrôle. Ce documentaire tourné en 2001 sera donc suivi d’une fiction long métrage sur celles qu’on appelle les « mangeuses d’âmes », pour aider à ce que ça change. Delwende est le nom d’un de ces centres et signifie « je me confie à Dieu », « je m’adosse à Dieu » : « c’est comme si on t’avait tué, et qu’il n’y a plus que Dieu pour savoir que tu as été accusé faussement. C’est une coutume totalement absurde ! » lançait-il, faisant référence au rite du siongho évoqué dans le film (un cadavre porté par deux jeunes hommes encore vierges désignera de lui-même au marabout la personne responsable des morts). [9]

A l’origine du film, un documentaire proposé à Envoyé spécial de France 2 : les femmes accusées de sorcellerie et parquées dans des centres à Ouagadougou. Il retrouvait ainsi sa vocation de journaliste, auteur de plusieurs documentaires (Akwaaba, Voir avec le coeur, Barani, Le fric frelaté, Benin wendé), mais était frustré par l’obligation de tenir en 26 minutes et de travailler sous contrôle. Ce documentaire tourné en 2001 sera donc suivi d’une fiction long métrage sur celles qu’on appelle les « mangeuses d’âmes », pour aider à ce que ça change. Delwende est le nom d’un de ces centres et signifie « je me confie à Dieu », « je m’adosse à Dieu » : « c’est comme si on t’avait tué, et qu’il n’y a plus que Dieu pour savoir que tu as été accusé faussement. C’est une coutume totalement absurde ! » lançait-il, faisant référence au rite du siongho évoqué dans le film (un cadavre porté par deux jeunes hommes encore vierges désignera de lui-même au marabout la personne responsable des morts). [9]

La musique et la voix de Wasis Diop (qui avait déjà fait la musique de Silmandé) enveloppent la marche émancipatrice de la jeune Pougbila pour l’élever à une dimension cosmique. Elle cherche sa mère dans les centres Delwende et Paspanga de Ouagadougou, pour la ramener au village et rétablir la vérité. Abdoulaye Komboudri est encore présent, qui s’appelle cette fois « Noceur », un habile dragueur représentant à lui seul la modernité urbaine. Mais lui aussi craint la sorcellerie et lâchera Pougbila quand il apprend que la femme qu’elle cherche est accusée d’être sorcière.

La musique et la voix de Wasis Diop (qui avait déjà fait la musique de Silmandé) enveloppent la marche émancipatrice de la jeune Pougbila pour l’élever à une dimension cosmique. Elle cherche sa mère dans les centres Delwende et Paspanga de Ouagadougou, pour la ramener au village et rétablir la vérité. Abdoulaye Komboudri est encore présent, qui s’appelle cette fois « Noceur », un habile dragueur représentant à lui seul la modernité urbaine. Mais lui aussi craint la sorcellerie et lâchera Pougbila quand il apprend que la femme qu’elle cherche est accusée d’être sorcière.

L’orage gronde comme dans le générique du film : une nouvelle Afrique émerge, que la détermination des femmes prépare, et notamment des jeunes. Elles répondent à l’incantation du père qui s’adresse au ciel pour comprendre pourquoi il a tant de problèmes : « Les hommes ont fait les coutumes, les hommes peuvent les changer ». Cela passe par la parole qui brisera les tabous : « Il faudra le dire ». Et pour cela se lever et marcher, injonction de Pougbila à ses deux parents. « Mon but en tournant Delwende était de contribuer à soutenir les femmes victimes de ces abus, les encourager à se révolter et se défendre ». [10]

Alors que le cinéma se déroule souvent dans des milieux aisés coupés des réalités, « je ne peux ignorer les 99 % de la population qui souffre », disait-il. C’est ce souci qui a guidé en permanence son cinéma et singulièrement Bayiri (2011), son dernier film, qui porte sur les souffrances endurées mais aussi le mauvais accueil des Burkinabés qui durent revenir dans leur patrie d’origine des suites de la crise ivoirienne. La question de la terre (qu’ils ont cultivée et dont ils étaient souvent propriétaires en Côte d’Ivoire, leur présence remontant parfois jusqu’aux travaux forcés imposés par les Français sous le régime de l’indigénat pour construire les routes et planter le café et le cacao) est également posée, avec l’intention de peser dans les débats accompagnant la réconciliation nationale ivoirienne pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.

Alors que le cinéma se déroule souvent dans des milieux aisés coupés des réalités, « je ne peux ignorer les 99 % de la population qui souffre », disait-il. C’est ce souci qui a guidé en permanence son cinéma et singulièrement Bayiri (2011), son dernier film, qui porte sur les souffrances endurées mais aussi le mauvais accueil des Burkinabés qui durent revenir dans leur patrie d’origine des suites de la crise ivoirienne. La question de la terre (qu’ils ont cultivée et dont ils étaient souvent propriétaires en Côte d’Ivoire, leur présence remontant parfois jusqu’aux travaux forcés imposés par les Français sous le régime de l’indigénat pour construire les routes et planter le café et le cacao) est également posée, avec l’intention de peser dans les débats accompagnant la réconciliation nationale ivoirienne pour obtenir la reconnaissance de leurs droits.

Le film est basé sur l’opération Bayiri (mère patrie) de rapatriement volontaire de Burkinabés fuyant les exactions en Côte d’Ivoire en 2002. Les faits sont réels : menaces, expropriations, tueries, rackets, viols, exode et finalement misère du camp de réfugiés au Burkina Faso, dans leur propre patrie. Pierre Yameogo suit quelques personnages pour stimuler la fiction : des femmes coincées dans un camp de réfugiés régi par les militaires. Elles luttent pour la survie face à la violence des hommes et à ses séquelles, qui occupent une grande place dans le film : « Il faut qu’on se pose la question des enfants issus des viols, des femmes à qui leurs violeurs ont transmis le sida et qui sont abandonnées », disait-il.

On ne peut en nier la nécessité historique. Si on trouve dans ses scénarios de vrais victimes (les femmes), il n’y a jamais de pur héros – le « bon » Zodo est aussi un salaud coupeur de route et donc parfaitement ambigu. Cette reconnaissance de la complexité humaine pousse non à la vengeance mais à la justice, ce qui reste essentiel dans un contexte politique encore potentiellement explosif.

Tout le monde en prend pour son grade dans ce film puisque les usurpateurs ivoiriens se réclament de l’ivoirité pour s’approprier les terres, une loi interdisant à un étranger d’en posséder. On ne cherchera donc pas à enfermer le cinéaste dans un camp alors que la violence qu’il décrit est générale. Bayiri entremêle plutôt des scènes réalistes et des élans humanistes pour donner de l’envergure à son message, lequel est exprimé clairement par le bien-nommé « Opposant » (encore l’excellent Abdoulaye Komboudri qui dans tous les films de Pierre Yameogo a donc pour charge d’incarner le peuple) face au piètre discours du représentant de l’ONU, Blanc « en costume et cravate », lors de sa visite du camp de réfugié. « Il dit rien, il parle », lâche-t-il avant de lui opposer un discours construit sur l’inanité de sa diatribe, non sans évoquer l’abandon dont sont victimes les réfugiés burkinabés dans leur propre pays.

Cet abandon est cependant relativisé par la remarque d’un vieil homme au village : « Quand la Côte d’Ivoire était prospère, vous n’avez même pas construit ne serait-ce qu’un poulailler ici ! » Cela n’empêche pas le cinéaste de surtout dénoncer le peu de cas que font les dirigeants de la souffrance du peuple, universalisant ainsi son propos.

Cet abandon est cependant relativisé par la remarque d’un vieil homme au village : « Quand la Côte d’Ivoire était prospère, vous n’avez même pas construit ne serait-ce qu’un poulailler ici ! » Cela n’empêche pas le cinéaste de surtout dénoncer le peu de cas que font les dirigeants de la souffrance du peuple, universalisant ainsi son propos.

« Je ne cherche pas à jeter de l’huile sur le feu », disait-il tout en enfonçant le clou ! Sa voix n’a cependant pas porté, le film n’ayant pas eu le destin espéré. En fait, il gênait tout le monde. Malgré un préachat des droits de diffusion par Canal Horizon à hauteur de 25 000 €, il n’eut pas les honneurs de la chaîne de Vincent Bolloré dont les intérêts en Côte d’Ivoire primaient (la construction de deux terminaux à conteneurs du port autonome d’Abidjan).

Le film fut soumis au comité de sélection du Fespaco 2013, mais sans succès. S. Pierre Yameogo dénonce alors les pressions qui ont conduit à la mise à l’écart de son film, mettant en cause non seulement les autorités ivoiriennes, mais aussi le groupe Canal+, sponsor du festival. Ainsi écarté pour sa liberté de ton de tous les circuits, et ne pouvant compter que sur de sporadiques projections privées, Bayiri est resté durant cinq années un film fantôme jusqu’à sa furtive sortie en France en 2017.

Cet épuisant combat fut le dernier, la maladie emportant Saint Pierre Yameogo le 1er avril 2019, une date qui sonne comme un dernier pied de nez. Son indépendance et son engagement resteront des phares pour les futures générations.

[1] Entretien non publié de l’auteur à Paris avec Pierre Yameogo, 1993.

[2] Ibid.

[3] Ibid

[4] Ibid.

[5] Cf. le film Saint Pierre Yaméogo : l’enfant terrible du cinéma d’Issaka Compaoré (2007), documentaire de 26 minutes.

[6] Ibid note 1.

[7] http://africultures.com/entretien-dolivier-barlet-avec-pierre-yameogo-588/

[8] http://africultures.com/il-ne-faut-pas-nous-cantonner-dans-un-registre-3852/

[9] https://www.critikat.com/panorama/entretien/pierre-yameogo/

[10] Dossier de presse de Delwende, festival de Cannes 2005.

2 commentaires

Article très complet. Merci, Olivier.

Depuis que j’ai appris la triste nouvelle du décès de notre grand frère Pierre Yamégo, je ne cesse de penser à lui, à ses parents et à vous tous. Qu’il repose en paix auprès de nos ancêtres! Je n’ai pas de mots pour exprimer ma tristesse mais je tiens à apporter mon soutien à la famille Yamégo. Pensons à tous ceux qui sont partis, qui ont lutté pour la paix et l’amour au sein de la famille. Mes chers frères et soeurs, je sais que vous avez des ressources pour affronter cette épreuve. Soyez confiants dans la force de la famille, dans la sagesse et l’enseignement que nous avons reçu de notre grand frère Pierre. Suivons cette voix même en ce moment douloureux. Soyons fiers de notre culture et de notre identité qui sont le symbole de l’humain. Je suis de tout cœur avec vous et vous adresse mes plus sincères condoléances. Je vous aime. Ye Lassina