« Comme si elle avait creusé un trou dans sa mémoire. Enterré ce temps-là. Et puis déposé une grosse roche sur la gueule du trou » : au-delà de la seule tragédie de la jeune fille trompée par un coqueur invétéré, qui en a « enceinté » tant et tant dans son existence de bambocheur, les mots désignent aussi le creux guadeloupéen, aussi plus largement îlien, raviné par la Traite et l’esclavage dans la Plantation. Cette béance de la mémoire, qui évide les êtres à mesure qu’ils la cultivent, est comme la matrice de l’uvre de Gisèle Pineau, depuis La Grande Drive des esprits. Étonnant paradoxe : l’omission encombre l’être, sature son existence au point de le rendre incapable de se constituer autrement que dans l’oubli de soi, avec pour horizon, la folie et l’accueil presque jubilatoire et sardonique à la maladie de la mort. Certains y parviennent bien rapidement. D’autres s’imposent à y résister, mais au prix de tant de renoncements.

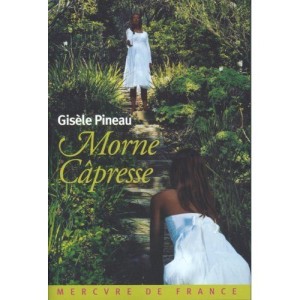

Dans son nouveau roman, Gisèle Pineau décrit le panorama social guadeloupéen comme un lieu d’atomisation et de confrontation. Une jeune femme, Line, part à la recherche de sa sur, Mylène, qui a sombré dans les bas-fonds. Son enquête la mène d’abord au fond du bidonville de Bas-Ravine, puis au sommet du Morne Câpresse, où s’est implantée une communauté, la Congrégation des Filles de Cham, fondée par Sainte Mère Pacôme. On y accueille les « filles perdues », alcooliques, droguées, battues. Dans cette utopie à la fois étrange mais qui rassemble en elle toute l’inversion du « monde d’en bas », Line – qui profite aussi de cette parenthèse temporelle pour parvenir à se libérer d’une relation amoureuse pernicieuse -, se laisse conduire, et accomplit – ou subit – un certain nombre de rituels de déprise du monde d’en bas. Étrange communauté : les hommes en sont exclus, pourtant nombre de jeunes femmes y parviennent enceintes, et pas un garçon ne la hante, alors que la prophétie de Pacôme s’accomplirait à la naissance d’un mâle. C’est la première interrogation de Line, qui est aussi un des fils romanesques de l’intrigue.

Dans un temps ramassé, en trois jours, Line perçoit peu à peu les enjeux, les luttes d’influence qui travaillent les relations de pouvoir au sommet de cette communauté, où elle arrive précisément au moment de la crise et du dénouement. Elle n’y retrouve pas sa sur, mais peut-être reçoit un signe d’elle, prémonitoire d’un retour possible. Elle y reconstruit surtout une part du lien familial. Dans cette unité de temps du récit, où Gisèle Pineau fait montre d’une grande habileté et d’une grande sûreté, se déroule, lentement, une histoire longue, celle d’une famille divisée, et dont la faille n’est que le prolongement de celle de la Guadeloupe tout entière. Tel moment de ce que vit Line renvoie, par exemple, très subtilement, à une histoire d’arrière monde, familiale, ou bien de son vécu presque immédiat. Le texte est ainsi entremêlé de ces notations discrètes, comme autant de signes qui en accentuent la densité.

Pacôme Échard, la fondatrice de la congrégation, par exemple, qui après la mort de son amant lors des émeutes sauvagement réprimées de 1967, un traumatisme lui aussi recouvert par la chape de silence métropolitain, est arrivée à Paris par l’entremise du Bumidom, cet organisme qui a en partie vidé les départements d’outremer de ses forces vives, les remplaçant par des métropolitains. L’enfermement psychologique et social dans les tâches subalternes se prolonge pour elle en 25 années d’emploi à la RATP, dans la station des Gobelins. Dans cette « cage de verre », semble se tramer quelque chose de lointain. L’angoisse devant l’altérité, signifiée naguère par les zoos humains, se resserre en mise à distance de l’autre, récupéré et infériorisé, placé dans un vivarium hygiénisé, qui est à la fois le témoignage et la marque de la rationalisation inégalitaire, d’êtres docilisés, presque lobotomisés par les soins du Bumidom. La perception est renforcée encore par la solitude qu’habite et qui habite Pacôme dans son quotidien d’être sans patrie, au sens propre du terme, puisque la part du père est bien celle de l’absence, mais même d’être sans monde, au sens que donne Günter Anders à cette expression. Elle désigne « tous ceux qui sont contraints de vivre à l’intérieur d’un monde qui n’est pas le leur, d’un monde qui, bien qu’ils le produisent et le fassent fonctionner par leur labeur quotidien’n’est pas construit pour eux’, n’est pas là pour eux, un monde pour lequel ils sont prévus, utilisés et’là’, mais dont les normes, les visées, le langage et le goût ne sont pas les leurs, ne leur sont pas autorisés ». Le lieu et le nom de la station de métro fonctionnent aussi par antiphrase : c’est Colbert qui fit de la manufacture des Gobelins, l’entreprise destinée à participer à la glorification de la monarchie, qui, on s’en souvient, édictera en 1685 le Code noir. Au bleu royal, répond la grisaille du sous-sol, « l’air confiné », « la puanteur des urines et les poussières accumulées sous terre », comme un avant-goût de l’enfer, hantés par le délire et « les rires sardoniques ». Et dans la cour de l’immeuble de banlieue, les rats, qui couinent à l’ombre des poubelles. Tel est bien le terreau de cette défaillance de l’être, qui, un jour, accepte d’entendre les voix qui parlent depuis un intérieur perçu immédiatement comme la présence insistance du dehors, mais qui est aussi le signe d’un ravissement pour les emblèmes d’une culture livresque méconnue, sinon sous un mode symbolique.

Quant à la matrie, elle s’est défaite dans le même temps. Pendant les 25 années que Pacôme passe en métropole, la dégradation de la vie quotidienne s’est accrue en Guadeloupe, et c’est Clémence Échard, la mère, qui tient, pour elle, dans une chronique téléphonique hebdomadaire, la chronique du désastre : « Faits divers sanglants, invasions répétées du peuple haïtien sur le sol guadeloupéen, mutineries des groupes syndicaux, débarquements de Dominicains trafiquants d’herbe et de crack, corruption des fonctionnaires de l’État

Et puis, infanticides, viols, assassinats, incestes

Sans compter les braquages, les vols, les malversations en tout genre

»

Afin de réintégrer la présence à soi, pour dépasser l’extériorité à laquelle on est convié, « sans amis, sans amant », où la vie est réduite à sa propre pénombre, la première démarche consiste à réinvestir l’histoire. La voix intérieure se fait insistante, et c’est par la lecture que cette voix va alimenter celle qui va au dehors. La communication passe d’abord par la communion en soi, tant l’atomisation affective s’avère fondée sur une faille térébrante qui traverse les êtres. Ce que réalise alors Pacôme Échard est bien la réparation de l’entaille qu’est son existence, et qui est aussi le rappel de ce qu’il s’est produit dans les années 1980, sur lesquelles Gisèle Pineau nous propose un retour. À partir de cette décennie, en effet, s’est déclenché un vaste mouvement de réinvestissement des textes des mondes noirs. Les littératures des sud, tant en français que dans d’autres langues, ont été détachées du’connexe’ et du’marginal’ dans lesquels elles étaient confinées. C’est en 1989 qu’est publié L’Éloge de la créolité, qui met en perspective les champs ouverts par les chantres de la Négritude, et dans le même temps, invite à la relecture, fût-elle critique ; en 1992, Texaco, de Chamoiseau, reçoit le prix Goncourt et Gisèle Pineau, par exemple est couronnée par Elle en 1993, pour La Grande Drive des esprits. Les festivals, salons du livre, rencontres de toutes sortes, mais aussi publications critiques se multiplient, élargissant les espaces de rencontres des écrivains, qui n’ont de cesse de dépasser la relégation dans laquelle ils sont de moins en moins repoussés. Les territoires du féminin, également, rejoignent ce flux des publications, et l’on sait aussi que les courants sont étroitement mêlés. Les filles de Cham naissent de cette reconnaissance de soi, et de cette réinscription dans des textes, quelque peu malmenés, comme le lecteur attentif s’en rend compte. Les textes sont en effet sacralisés, et sont traités comme un complément de la révélation, considérée dès lors comme incomplète, et comme parachevée par les voix qui résonnent en Pacôme. Le paysage lui-même devient le signe de cette présence du sacré, et le témoignage de la vérité. Mais alors, la lutte pour la reconnaissance perd ainsi immédiatement de sa force, tant elle est instrumentalisée par cette réinscription du sacré.

Le deuxième moment de cette réintégration, de cette repossession de soi, est bien aussi celui de la réunification familiale. Pacôme Échard part à la recherche des enfants que Charles Débaury a engendré sans aveu. Il faut d’abord faire avouer à la mère le nom du géniteur, puis, au père nonagénaire, arracher la mémoire de ses postures de « fauves qui sentent l’odeur de la chair fraîche ». La déveine féminine d’un côté, celle des femmes épuisées d’avoir trimé, les guenilles comme vêtement et le cahier de crédit à la boutique, mais la résistance à la misère, chevillée au corps, qui se défait néanmoins ; de l’autre, la plongée dans le miroir, qui reflète alors « l’existence de chien ». Il s’agit de parvenir à identifier le plus nettement possible ce qui devrait être effacé. Une fois la fratrie retrouvée, la famille est refondée, mais cette fois sur le mode communautaire : au nud de l’angoisse térébrante, se substitue l’attachement, comme le profère Lucia, la sur retrouvée de Pacôme, à Line, lors de son arrivée au sommet du morne : « Tandis qu’elle causait, j’ai senti des liens se dénouer en moi. J’ai senti des fils m’attacher à elle ». En même temps, la mort de la mère, l’évacuation mentale du père, signifient la véritable naissance : « Le jour où j’ai enterré ma mère, je suis née une seconde fois, Lucia

», dit Pacôme. La particularité des êtres sans monde est bien au moment où ils se redressent, et se tiennent debout qu’ils se reconnaissent comme enfantés d’eux-mêmes. On se souvient ici du chant de guerre des esclaves de Saint-Domingue, allant bousculer les troupes de Rochambeau : « Grenadié alaso / Sa ki mouri / Zafé a yo / Nan poin manman / Nan poin papa / Sa ki mouri / Zafé a yo« . Ce chant ne cesse de résonner dans la Caraïbe, jusque dans son apparente désinvolture : pour pouvoir vivre, il faut au préalable accepter de mourir. Mais d’abord, se reconnaître comme orphelin. Au départ, il y a ce sentiment de perte et de perdition irrévocable, avec lesquels il va falloir bâtir la communauté de celles qui n’en ont pas, ou bien alors en creux, comme une communauté assignée. Toutefois, l’effacement transforme le passé en énigme, et interdit la transmission, autre que dans la rhétorique de l’extériorité. Les Haïtiens en savent long à ce sujet. Dans la parole des filles de Cham qu’entend Line, ce corps de discours a le vocabulaire de l’endoctrinement. La transmission, purement factuelle, est empêchée, comme si le verrou des seuls interdits et des seuls tabous, garantissait la pérennité d’un présent qui se donne sans mémoire existentielle. Le sacré révèle ainsi immédiatement son revers profane.

En partant chercher sa sur Mylène, Line parcourt le même trajet : d’abord une errance sans finalité sur la surface de l’île, dont l’histoire est rangée dans les replis de la conscience : « c’est trop facile de tout mettre sur le dos de l’esclavage. Tout ça, c’est de l’histoire ancienne ». Mais demeure l’accusation proférée par la jeune sur, comme un retour du refoulé : « Vous êtes des coquilles vides, sans mémoire. (

) Vous êtes aliénés ! Vous êtes des pantins ». La quête la mène dans Bas-Ravine, un épitomé de la dégradation, et de l’affaissement dans la haine de tous contre tous. La présence de Line dans le bidonville vaut déjà comme rupture de l’évidence : c’est d’abord dans la parlure, l’attitude et la vêture, que la marque sociale se dénonce. La socialité est d’abord dans les surfaces, les bruits, les odeurs. On l’apostrophe : « Hé ! Babylone ! Qu’est-ce que tu fous ici ! » Dans les miasmes qui montent de Bas-Ravine, c’est sa propre altérité que rencontre Line : musique brutale, odeurs pestilentielles des corps qui semblent pourrir sur pieds, invectives terrifiantes avec le viol pour horizon, et le meurtre pour éclairer la nuit. En ayant en apparence perdu de vue son objet politique, la violence semble d’abord dirigée contre les femmes. Un nuage de fumée d’herbe, à laquelle se mêle l’odeur du crack, constitue l’atmosphère. Les danses sont mécaniques, l’autoérotisme semble la seule marque de plaisir ressenti. Des masures, sortent « des cris, bruits de coups sourds, jurons et gémissements ». Ni vivants, ni morts, les corps visibles qui hantent ce non-lieu s’avèrent tout au plus ceux des zombies, mais au chômage, ce qui est paradoxal.

Il faut alors monter, s’élever dans l’effort pour atteindre la communauté de Morne Câpresse. Là, les corps sont nettoyés, extérieur et intérieur. Des rituels sans fin, des litanies débitées à la moindre stimulation, réancrent à chaque instant la communauté dans les signes de sa sacralité, dans ses croyances, et dans son autarcie apparente. Le paysage de cette utopie volontariste semble composer « un horizon à souhait pour le plaisir des yeux« , selon le mot de Fénelon : « des allées d’hibiscus rouges, des parterres d’alpinia, des étendues de roses-porcelaines, tranquilles, au bordage d’une rivière peuplée par une tribu de grosses roches ébaubies sous le soleil ». Les descriptions sont réitérées, traçant la carte de cet ordonnancement raisonné, où la distribution de l’espace rejoint aussi les enjeux symboliques. Chaque femme est réputée à sa place, dans l’accomplissement de tâches qui lui correspondent, quasi ontologiquement. L’ancienne plantation de caféiers est devenue le lieu de la réparation, de la reconstruction, comme un tremplin surplombant « les immondices de la société de consommation », ces « furoncles sans remède ». Mais Line ne parvient jamais à se déprendre de l’impression ressentie lors de la première rencontre avec les femmes de la communauté : leur « air songeur, le regard absent ». Nombreuses aussi sont les femmes qui accueillies un temps, ont à nouveau disparu, voire ont quitté l’île. La vie dans le lieu de l’utopie présente néanmoins seulement l’apparence de la déprise, parce que la vie d’en bas subsiste dans son effacement même. Ainsi pour la plus proche de Pacôme, la jeune Neel, qui conserve cette mémoire à vif, et qui est comme le mauvais objet de cette utopie, mais qui est aussi une des rares à vraiment aimer Pacôme et à respecter sa folie, si pleine de sens. Tel n’est pas le moindre paradoxe que présente ce lieu, qui apparaît d’abord sous la forme de l’antiphrase : dès les premiers mots du roman, Confiance et Espérance, les deux chiens de garde, seuls mâles de l’endroit, se battent « pour un rien ». Ce sont aussi ces deux-là qui ferment le roman, et que Line a adoptés. Dans le même ordre, peu à peu, certaines langues se délient, comme celle de Regina, préposée malheureuse à l’accueil des impétrantes, et qui se plaint amèrement d’avoir été désignée pour accomplir cette charge, qui lui déplaît. Le prénom des surs, dès le second jour, semblent avoir été donné aussi par antiphrase. Dans les replis du morne, s’agite la permutation latente.

Et ce que Line découvre, peu à peu, est bien la transposition, à l’intérieur de la communauté, de la violence généralisée : au morne Câpresse, l’inversion des signes ne vaut pas pour changement de nature, et les regards vides des femmes correspondent quelque peu à ceux des zombies et des pantins déjà évoqués. On pourrait presque tracer un triangle sémiotique décrivant ces trois groupes, chacun travaillé par une folie propre. Pour la plupart de celles qui restent, l’accomplissement prophétique annoncé par Pacôme ne saurait avoir lieu, et le véritable enjeu de l’organisation de l’existence de Morne Câpresse est bien de perdurer, à n’importe quel prix, fût-ce celui des enfants. Les contradictions éclatent, au sommet du morne, avec une violence qui n’a rien à envier à celle des bas-fonds : vols, détournements, allégations mensongères, désirs de meurtre, retournement contre soi

L’utopie s’effondre d’un coup, emportée par la vérité de la folie de Pacôme, et la radicalité d’une parole désordonnée, proféré depuis un évangélisme désormais considéré par ses pairs comme irresponsable. En elle, les voix s’entrechoquent, se recouvrent, tentent de se surpasser les unes les autres. Les voix désormais s’affrontent, et la résolution du conflit devient quasiment impossible, tant elles demeurent dans l’indistinct, et que la seule ressource envisagée est de les faire taire, à grand renfort de camisole chimique. Le sacré se replie définitivement.

Il n’empêche : c’est dans la visibilité de ce conflit et dans l’effondrement de la communauté que Line parvient à déboîter les verrous de sa propre mémoire, et que sur elle et en elle, une étape décisive est franchie. Quelles que soient les couleurs des paysages, ceux-ci conservent les traces de tous les désastres, fût-ce dans les coins d’ombre les plus obscurs, malgré l’intensité des incendies. Le véritable enjeu est bien dans cet accomplissement des déprises successives : la communauté, espace de résistance à l’inaccompli, ou bien l’absence de communauté, décrivent toujours une emprise dont il faut parvenir à se défaire.

Mais Line dépasse l’évidence de ce constat d’un temps qui ne s’est pas arrêté. D’énigmatique, le passé redevient lisible, à la manière d’un rébus, par lequel les discordances du présent deviennent, enfin, productrices de sens. Au silence parental, aux haines recuites, et dont la férocité a été reconduite à son corps défendant, et dont sa jeune sur a fait les frais, elle reprend langue avec ce qui palpite au plus lointain de sa propre subjectivité. Découverte radieuse de ce qui est comme la résurgence du babil enfantin et de la présence à soi en même temps qu’à celle des proches. Alors que Pacôme et ses affidées mélancoliques avaient cédé à la tentation de la merveille impossible, renforçant encore le sentiment de la perte, et d’une errance sur place, Line et Neel retrouvent leur singularité dans l’intime. C’est bien ce soleil noir, d’une féminité libérée du conformisme dans la défaite, qui illumine le très beau roman que nous offre Gisèle Pineau. Il affirme aussi une certaine clôture de la postcolonialité.