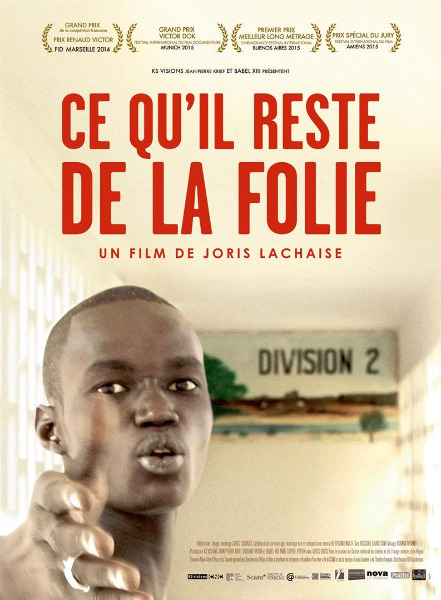

En sortie sur les écrans français le 22 juin, le documentaire de Joris Lachaise est une passionnante réflexion sur la pratique institutionnelle de traitement de la folie et sa porosité avec les pratiques soignantes traditionnelles.

« La folie n’existe pas ». Cette proposition du dramaturge, peintre et sculpteur Issa Samb (Joe Ouakam) en fin de film est en fait à son origine : en pensée traditionnelle africaine, la folie ne peut être abordée individuellement mais comme un symptôme collectif. Il ne s’agit donc pas d’isoler, d’enfermer le patient, mais de le prendre en charge collectivement. C’est à la recherche de ces pratiques et de leurs fondements théoriques que Joris Lachaise s’est rendu à Dakar. Car c’est justement là qu’à partir de 1958, un médecin militaire français a fait rupture avec la psychiatrie coloniale : Henri Collomb a mis en place au centre hospitalier de Fann une psychiatrie désaliénante et ouverte à la culture des patients. Confronté à un cas de possession par des esprits ancestraux, il s’est mis à l’écoute des tradipraticiens pour tenir compte de l’imaginaire qui animait ses patients. Il a également élaboré le principe de l’accompagnant : un proche dispose d’un lit pour maintenir le lien entre l’intérieur de l’institution et le milieu familial.

Ce qui devint l’école de Dakar influença le reste du Continent tant que l’équipe constituée perdura, mais a ensuite perdu en notoriété. Pourtant, à l’hôpital de Thiaroye où la plupart des patients consultent aussi des marabouts ou guérisseurs, le Dr. Dara pose un postulat : la folie étant forgée par la société ambiante, cette société doit bien avoir les moyens de la soigner. Comme Collomb, en phase avec l’ethnopsychiatrie, il adresse des malades à des thérapeutes traditionnels. Le film montre ainsi le rituel du ndoep, transe au cours de laquelle est nommé l’esprit « qui aime trop le patient » pour l’intégrer dans le monde des esprits reconnus par la collectivité. On verra aussi des traitements liés à l’islam ou d’exorcisme évangéliste. Par le biais des accompagnants, ces pratiques s’introduisent parfois dans l’hôpital et interfèrent avec le traitement médicamenteux et la brutalité de certaines pratiques hospitalières, si bien que la ligne de partage est floue entre les régimes symboliques. Ce qu’il reste de la folie, ce sont ces frontières poreuses, ces paradoxes de pratiques entremêlées, les contradictions mais aussi la dynamique de cet entre-deux culturel.

La chance de Joris Lachaise était de connaître Khady Sylla, dont il sera l’accompagnant à Thiaroye et sur laquelle il va asseoir son film, contournant ainsi l’ambigüité du regard culturellement extérieur qui avait été son point de départ pour Convention : Mur noir / Trous blancs (2011, cf. [article n°10372]). Brillante cinéaste et écrivaine sénégalaise décédée en 2013, Khady Sylla avait notamment réalisé un film sur son propre trouble mental, Une fenêtre ouverte. Elle retourne à Thiaroye après un épisode d’amnésie. Dans ses discussions avec le Dr. Dara, qui apprécie les aspects visionnaires de ses manuscrits, elle affirme : « Dans nos maladies, il y a une part d’Occident », revendiquant l’existence de névroses urbaines, modernes, et des traitements chimiques pour les soigner. « Les guérisseurs, ça peut opérer mais on n’est plus dans l’Afrique traditionnelle des villages ». Le film se charge dès lors d’un discours et son contraire, non comme une opposition mais comme une puissante dialectique entre des pôles complémentaires, que vient confirmer et enrichir les paroles des patients. L’hôpital de Thiaroye apparaît ainsi comme une chambre de résonnance des tiraillements et compromis culturels d’un pays nourri aux deux mamelles. Rien d’étonnant alors que ce soit l’étrangeté de Cheikh Hamidou Kahn que Joris Lachaise convoque pour son exergue finale.

Rien d’étonnant non plus à ce que sa caméra toujours portée se fasse si proche des protagonistes, presqu’en contact, affirmant sans cesse sa présence dans une démarche combinant provocation et partage proche du ciné-transe de Jean Rouch. Les surexpositions du départ, les perspectives des murs et des couloirs, la construction générale et la poésie du film font de l’espace hospitalier un parcours mental, jeu des imaginaires et des croyances. Les regards caméra mobilisent et provoquent eux aussi, si bien que la subjectivité envahit le traitement du sujet, en accord avec l’atelier fantaisiste de Joe Ouakam qui lui aussi, dans sa gestuelle, ses regards et ses silences, revendique son grain de folie comme mode d’être dans un monde d’incertitude.

///Article N° : 13659