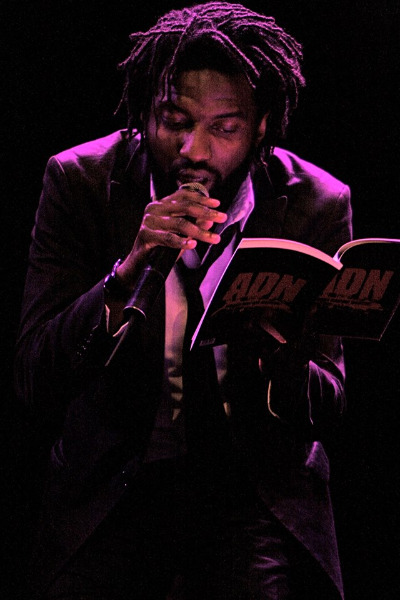

Camerounais vivant en France depuis plus de 20 ans, Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, déclame ses textes en solo ou aux côtés du collectif On a Slamé sur la Lune. Depuis novembre 2012, Africultures publie régulièrement ses chroniques. Rencontre.

Le slam s’est développé en France dans les années 2000. Comment avez-vous découvert cette discipline ?

J’ai découvert le slam en 1999, à Atlanta aux États-Unis. Dans un bar, des poètes et des poétesses déclamaient, scandaient, murmuraient leurs textes. J’ai réalisé que c’est à cela qu’étaient destinés les textes que j’écrivais depuis toujours. J’écris de manière obsédante, presque organique depuis l’âge de 13 ans. Je m’étais essayé à plusieurs disciplines mais n’ai jamais trop su quoi faire de mes écrits. Avec le slam, j’ai découvert une « indiscipline artistique ». Les auteurs peuvent écrire des textes sans refrain, peu importe le thème, le ton ou le registre. La liberté de monter sur scène est la même pour tous et le respect que l’on accorde à ceux qui ont osé franchir ce pas est le même. Il y a dans le slam une interaction avec le public que je n’ai pas trouvé ailleurs. Chaque scène slam vise à dire au public : « En vous sommeille un slameur ». Une scène slam est un cercle d’humanité. La partie du cercle qui est sur scène ne vaut que par la partie qui est dans l’ombre qui applaudit et qui encourage.

Vous écrivez sous le pseudonyme de Capitaine Alexandre. À quoi fait-il référence ?

Quand j’ai perdu mon père, j’ai changé de pseudo. J’ai eu envie que son prénom, qui est mon deuxième prénom, apparaisse. C’était une façon de le faire vivre éternellement. Auparavant, mon nom de scène était MAL. Quand j’avais 16 ans, c’était Marc African Lover. A 20 ans c’est devenu, Militant pour une Afrique Libre. Capitaine est un hommage au capitaine Thomas Sankara. Et surtout, Capitaine Alexandre est un hommage à René Char dont le nom de guerre était Capitaine Alexandre.

Vous avez créé le collectif On a Slamé sur la Lune qui fêtera ses 10 ans en 2014. Pourquoi avoir fait le choix d’un collectif ?

Nous sommes trois slameurs : Chancellor, Manalone et moi-même. Contrairement au groupe, le collectif respecte les individualités de chacun. Nos différences, nos aspérités, nos points de discordance. Ce qui nous a liés, ce sont les mots, le même chemin parcouru, l’exil. Chancellor est centrafricain, Manalone est camerounais et haïtien. Nous avons connu le même déplacement de la terre mère vers un ailleurs que l’on découvre, que l’on adopte, qui nous adopte, qui nous rejette. Nous nous sommes rencontrés sur une scène slam et nous nous sommes reconnus dans les textes des uns et des autres. Ce sont mes frères d’art, mes frères d’âme. Nous avons des connexions avec d’autres collectifs comme à Johannesburg, en Haïti et à Dakar avec le Vendredi Slam. C’est un réseau que l’on développe, une sorte d’Internationale du slam.

On a Slamé sur la Lune est engagé dans une démarche d’éducation populaire. Comment cela s’inscrit-il dans votre projet artistique ?

Dans l’éducation populaire, on se sert du slam comme cheval de Troie pour aborder les questions citoyennes, les questions de mémoires, le rapport homme/femme, etc. Nous transmettons du savoir-faire puisqu’il est question de techniques d’écriture mais surtout un savoir être. C’est pour cela que notre collectif reste une association. Beaucoup ont estimé que notre engagement associatif ralentissait le développement de notre carrière. Mais ce n’est pas l’artiste que j’ai envie de développer, c’est l’homme. Mon engagement se manifeste beaucoup à travers mon envie de transmettre à des enfants de toute classe sociale. À travers nos parcours de vie, nous avons la volonté de dire aux gamins : « Croyez en vous ».

Nous travaillons également avec la Coalition des sans-papiers 59 de Lille. L’idée est de leur dire que ces bouts de papier ne nous définissent pas. Ni mon passeport camerounais, ni ma carte de résident français ne suffisent à dire qui je suis. Entre le manque de ce pays que l’on a quitté et le refus de celui dans lequel on essaye de survivre, il y a des moments durant lesquels on peut perdre pied. Dans ces circonstances, les mots peuvent aider à vous situer, à vous restituer, à vous redonner une place au sein de votre propre univers.

Vous vous définissez comme un artiste po-éthique. Qu’est-ce que cela signifie ?

Modestement, j’essaye de toujours faire rimer esthétique avec éthique. C’est un parti pris de mon collectif : si je n’ai rien à dire, je ne parle pas. Je ne suis pas le genre de poète à tuer pour une jolie phrase. Plutôt qu’une quête du beau, je mène une quête du vrai ou plutôt du sincère. Parce que le vrai est relatif. Le style réside davantage dans la sincérité, dans le rapport aux mots et notre capacité à les assumer. Ma mère, qui était professeure de lettre, disait toujours qu’il importe moins d’écrire comme un poète que de vivre comme tel. Avec les années, j’ai fini par comprendre le sens de cette phrase.

Que signifie pour vous « vivre comme un poète » ?

Vivre comme un poète signifie vivre détaché d’un certain nombre de choses, c’est vivre entre ciel et terre, c’est « oser ses rêves », pour citer Frankétienne. Et oser la symbiose avec soi-même. Cela vous coûte mais vous procure également de la satisfaction. Satisfaction de résister, car créer c’est résister disait Ben Jelloun. Cette création est un acte de résistance à un monde dont on ne veut pas. Dont on s’accommode quelque fois mais auquel on refuse de se soumettre de manière totale.

Le « po » de po-éthique, peut-il aussi renvoyer à « politique » ?

La poésie est politique ! Écrire c’est prendre parti, c’est de la politique au sens grec du terme. Je suis incapable de retranscrire un coucher de soleil comme d’autres le font de très belle manière. Pour écrire, je dois être en réaction à quelque chose. C’est un besoin de dire son rejet ou son adhésion à quelque chose.

Vous avez joué vos textes issus du recueil A.D.N. Afriques, Diasporas, Négritude à Avignon cette année, un hommage à Aimé Césaire. Que représente-t-il pour vous ?

Aimé Césaire est mon premier professeur d’espérance. Aimé Césaire, c’est la respiration de l’homme debout. Aimé Césaire est un phare dans la nuit. Césaire a été ma première claque littéraire, suivi de Frankétienne. Ce sont des claques dont on ne se remet pas à 15 ans. Je ne savais pas pourquoi mais je savais simplement que ma vie ne serait plus jamais la même. Avec Césaire, on sort du beau, on est dans une émotion qui n’est pas seulement dans la manière d’appréhender un texte de manière esthétique, il y a autre chose. La révolte, la rage, une forme de mystique.

Quel est votre rapport à votre pays natal, le Cameroun ?

Un jour, je disais à Maryse Condé que j’étais un exilé. Elle m’a répondu : « Non, tu n’es pas un exilé. Tu écris et parce que tu écris, ton pays tu l’emportes partout avec toi. Donc tu n’es pas un exilé. Tu as la chance d’avoir les mots ». Elle avait raison. Je suis camerounais, de Douala. Cette ville me situe et me restitue auprès des gens avec qui je parle. Je suis habité par cette ville qui m’a vu naître. Pendant quelque temps j’ai eu beaucoup de mal à y aller car j’y retournais essentiellement pour des enterrements. J’avais du mal à envisager le Cameroun comme autre chose qu’un endroit où j’allais dire au revoir à mes proches. Puis, j’ai eu la chance de m’y rendre pour des projets artistiques, et cela m’a réconcilié avec mon pays. À côté d’un système qui broie le peuple camerounais, j’y ai rencontré des créateurs, des rêveurs, des fous, des utopistes acharnés. Encore une fois, grâce à l’art à la poésie, à la musique, je suis revenu à une relation normale avec mon pays natal. Plus que jamais, je suis douala.

Quel rapport entretenez-vous avec la France, votre terre d’adoption ?

La France c’est d’abord la langue. Ma langue maternelle parce que ma mère était professeure de français et c’est la langue que l’on parlait. J’ai un rapport amoureux à cette langue. Elle m’a apporté le sens du mot liberté, qui m’a amené la poésie. Une poésie classique. Puis, j’ai découvert avec les poètes haïtiens, cette poésie qui massacre les formes allègrement, qui invente et qui se réinvente sans cesse. J’ai un rapport organique à la langue française même si aujourd’hui j’essaye d’écrire dans mon autre langue maternelle, le douala.

J’ai un rapport plus nuancé avec la France. Je suis camerounais de nationalité, je n’ai jamais voulu devenir français. C’est ma terre d’adoption depuis vingt ans. D’une certaine manière, j’ai assisté à ma propre renaissance ici, à travers la naissance de mes enfants. Mais j’ai un problème qui, je pense, est celui de tous les fils d’Afrique par rapport à une histoire dont la page n’est pas totalement tournée. Celle de la Françafrique et du néocolonialisme. Je fais ici la distinction entre la France en tant qu’État et la France en tant que peuple.

Quels sont vos projets ?

Avec le collectif, nous avons sorti un album en indépendant l’année dernière. Malheureusement, nous n’avons pas pu tourner parce que l’un des membres s’était blessé. Peut-être que l’on va réarranger certains morceaux, ressortir le disque et repartir en tournée l’année prochaine. En sachant que Chancellor va sortir son album solo, que mon recueil, Le chant des possibles, sera publié. Je travaille également sur un roman qui sera prêt en 2014. Je prépare par ailleurs un album avec le groupe, les « Dandies de grands chemins » : un projet musical et poétique avec, entre autres, Francis Lassus, l’ancien batteur de Claude Nougaro.

///Article N° : 11668