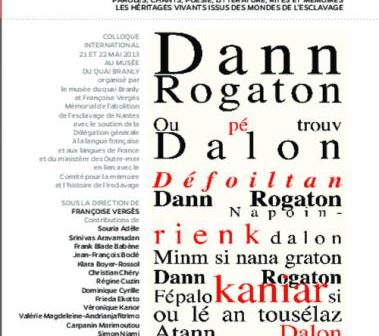

A l’occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition organisé au Musée du Quai Branly, en mai 2013, s’est tenu un colloque autour des Armes miraculeuses. Africultures publie les actes de ce temps fort. Découvrez un extrait de cet ouvrage : un texte du poète et critique littéraire Carpanin Marimoutou.

J’ai, distrait, inattentif, pressé, déconcentré, lu l’histoire à la place des boutiques et des magasins. Et le flirt parfois violent des langues absentées de leur rencontre, fantasmées dans ce que tu dis désormais, fantômes de toute lecture à venir des textes du passé.

Antagonismes d’où se sont enfuis les paroles des humains et les dialogues possibles. Désormais l’inanité et l’inhumanité des bavardages, des ordres, des slogans ; la non parole des enseignes, des messages, des medias ; la narration vide des récits.

La boucle satisfaite des manuels qui nous excluent de tout monde sinon des réserves, des cirques, des remparts nettoyés de nos signes et de nos traces.

Et nos chants reversés – à très peu de frais – aux désirs de qui nous en efface. Cauchemar devenu de nos désirs saugrenus de reconnaissance et d’amour.

Le spectacle du spectacle est encore un spectacle hors de toute discrimination. Et les photos nourrissent nos nostalgies de la vie. Nous n’avons plus commerce avec quiconque. Nous commerçons, nous faisons commerce, nous-mêmes commerce de nous-mêmes. Liseurs aux multiples tâches isochrones, qui parcourent d’un même il sms, e-mails, romans et poèmes, ne sachant plus ce qui est quoi et qui parle. Ne sachant plus si quelqu’un parle quelque part à quelqu’un ou bien si quelque chose parle tout seul, démesurément démultiplié en signes manifestes et interchangeables, de quelque chose à personne, sinon au commerce.

Traites sur l’espace et le temps ; traites à jamais remboursables. Nul besoin désormais de la technologie grandiose des bateaux à voile puis à vapeur. Les super tankers suffisent et les porte containers géants ; bien sûr les immeubles flottants sur des océans ensoleillés où les brises, marines bien sûr, sont du sud et douces (on oublie alors que les suds ont un pôle, des déferlantes, des rugissantes, des glaces). Ou alors, en dehors des écrans, ces barques surchargées qui sombrent au sortir des détroits ou les kwasa kwasa qui s’effondrent et qui nous rappellent que la mer n’est pas vide ; qui nous empêchent d’imaginer que la mer n’a pas eu lieu. Et non plus de terres mesurables, défrichables, labourables. Ce que l’on nous a fait planter, couper, transformer est devenu poison. Résonne à chaque instant ce rire grinçant. On nous a entreposés pour rien. Nous avons migré pour rien. Sinon pour le commerce qui, tel le désir, est sans objet et détruit sans cesse ce qui l’enrichit.

A qui ? L’histoire des folies qu’on nous raconte. A qui le tour ? Leur logique ensemence les révoltes de nos mondes. Les mêmes que celles qui ouvraient en deux le corps des bateaux de la traite. Les mêmes que celles qui refrichaient les plantations, traçaient des sentiers sur les mornes, donnaient des noms aux pics et aux abîmes. A qui le tour ?

Les fleurs qui faisaient si mal à ces poètes, c’est nous qui les plantions dans les jardins des maîtres au moment de leur azur et de leur alizé. Ces parfums embaumaient leurs fêlures et les empêchaient de sentir l’ordure de nos vies, la pourriture de nos corps quand nous rafraîchissions les leurs. Aucune beauté ne s’est jamais assise sur nos genoux et nos rêves n’ont pas été inscrits dans des pierres.

Au fond d’un tango, j’entends, spectrale, comme un appel, un don ou un rappel, la voix de celles et de ceux qui ont traversé les mers depuis les terres et les îles de l’Afrique ; au fond d’un paso doble ou d’une valse. J’entends leurs murmures en arrière-fond de toute musique. Je les vois danser derrière tous les pas de danse, partout, tout le temps. Les multiples miroirs de ma mémoire redonnent vie aux fantômes, cette terreur constante des monstres qui nous gouvernent. Les splendeurs célébrées de toutes les civilisations connues – et les amours, les beautés, les joies de vivre, les mélancolies comme les luttes – reposent sur leur présence invisible et oubliée.

Et ceux qui sont venus sur cette terre. Ceux qui l’ont faite ; ont été forcés de la modeler ; d’en faire ce qu’elle est devenue. Je ne connais pas leur histoire. Je ne peux pas la dire. Personne ne le peut. Ils n’ont rien raconté. Ou personne n’a rien entendu. Leur absence de récits hante nos mots aujourd’hui, et sans doute pour longtemps encore. Comme leurs vies non vécues les nôtres, malgré l’apparente visibilité de ces dernières, à laquelle on peut croire un peu plus.

Homère, qui a scruté les profondeurs marines, en a perdu la vue. Je me dis parfois que je sais pourquoi Ulysse n’a pas raconté ce que chantaient les sirènes. Quiconque aurait écouté l’inracontable récit serait devenu fou. Je crois savoir parfois pourquoi nul ne pouvait entendre ce terrible chant sans désirer se jeter à son tour dans les flots, sans en mourir. Je me dis que c’était pour mettre fin à leur insupportable hurlement. Je ne pense pas comme certains que c’était l’intolérable et innommable poème sans mots de la beauté. J’imagine qu’elles lamentaient la mer, les océans et les traversées à venir. Ce cimetière sans tombes, ces corps avalés sans aucune sépulture, à jamais. Dans ma folie intermittente, le chant est celui des captifs de la traite jetés à la mer et dont les grondements, les plaintes, les vociférations, les suffocations, les serments de vengeance, la haine remontent depuis l’avenir pour habiter et tordre la voix des sirènes, ces femmes devenues mer, ces eaux devenus femmes. Ces complaintes qui chassent Ulysse d’Ithaque et qui font que plus aucune île ne saurait être natale et aucune terre, repos.

L’esclavage a fait du monde une éternelle errance pour tous. Être né quelque part signifie simplement qu’une escale a eu lieu. Les terres nous occupent (nous ne les occupons jamais même si nous parvenons de temps en temps à nous en occuper) ; les terres nous occupent entre deux voyages, réels, rêvés ou cauchemardés. Migrés, comme Ulysse et comme les sirènes.

///Article N° : 12301