Quelle est jusqu’ici la réception du film ?

A vrai dire, c’est presque une surprise, je ne m’attendais vraiment pas à un tel succès, les gens sont émus de voir le film, c’est un bonheur. Comme c’est aussi une sorte d’hommage au Rif, les gens sont fiers de leur film, ils suivent son actualité, ils disent que ça n’est pas normal quand il ne gagne pas un prix ! A Tanger, le film a été ovationné pendant au moins quatre minutes, c’était impressionnant. La presse et la critique l’ont également bien accueilli et c’est rare qu’un film marocain soit bien reçu par le public et la critique, donc cela me rend heureux. Peut-être qu’ils ont senti une certaine sincérité dans le film, mais aussi notre région a traversé une période sans production cinématographique qui a amené frustrations et marginalisation ; en travaillant sur ce projet, c’était un moyen pour l’équipe de s’affirmer et de dire « on peut faire aussi quelque chose ».

Le film est en tamazight : est-ce aujourd’hui encore une difficulté ?

Je dirais que je suis héritier du mouvement tamazight : j’ai toujours été militant, j’ai créé des associations, organisé des manifestations culturelles, films et musique surtout. Cela me permet de valoriser cette culture. J’ai été animateur d’une émission de radio libre à Bruxelles pendant des années. J’ai fait des recherches sur la musique berbère et essayé de réunir énormément de chanteurs touaregs, rifains

A Bruxelles au Cinéma Nova, j’invitais des réalisateurs algériens de l’époque. Il y avait Azzedine Meddour avec La Montagne de Baya et d’autres réalisateurs qui abordaient la même thématique « berbère », dans la continuité du festival de Douarnenez en 1994. L’idée est venue du fait que l’on n’avait plus de salle de cinéma dans le Rif, et de la marginalisation culturelle que l’on ressentait. Depuis que je suis enfant, j’ai toujours rêvé de faire du cinéma, mais cela est longtemps resté comme un fantasme inaccessible, je pensais que c’était réservé aux autres de faire des films. Quand je suis arrivé à Bruxelles, je n’ai pas osé aller dans une école de cinéma ; puis en 2007, des amis m’ont contacté pour me pousser à réaliser les scénarios que j’avais écrits. On a créé une petite structure et tourné trois courts métrages. L’idée de départ était d’être exigeant avec soi-même, de s’affirmer artistiquement et non de produire des quantités de films. J’ai fait Sellam et Démétam qui a vraiment très bien marché, notamment au festival international de Tanger où il a gagné le prix de la Presse. Le style a étonné car un peu proche du cinéma iranien, et les gens se sont souvenus de moi comme si j’avais réalisé un long métrage.

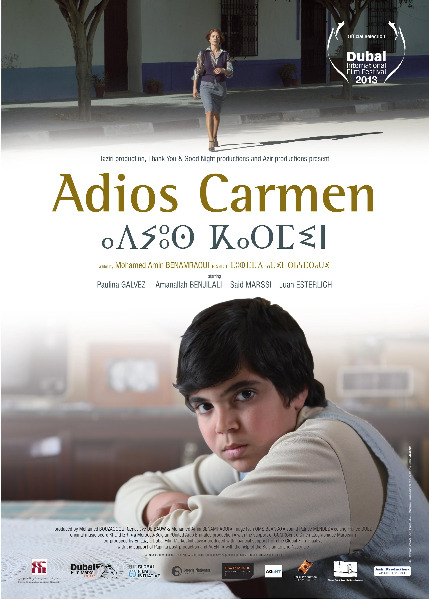

Puis ça a continué, j’ai écrit Adios Carmen, et quand je l’ai déposé à la Commission, c’était la première fois où autant de films avaient été déposés : généralement il y en a entre 10 et 15, et là il y en avait 26. Je me suis dit que je n’avais aucune chance car c’était mon premier film, en tamazight, en rifain. A la surprise générale, j’ai obtenu la première subvention et en plus, j’ai appris par un article écrit par le ministre sur les relations entre l’Espagne et le Maroc, que la décision avait été prise à l’unanimité et que le film était attendu avec enthousiasme. Ça m’a mis la pression, il fallait qu’on fasse très attention, on a donc beaucoup travaillé, préparé, répété, tout le monde sentait l’importance du film. On a essayé de travailler sur le tournage dans une bonne ambiance et ça a marché, avec les défauts d’un premier film qui me sautent aux yeux à chaque fois que je le vois, mais je pense que c’est normal pour un réalisateur. Après Dubaï et le festival national, on l’a présenté à Nador et à d’autres cinémas dans le Rif, et ça a été d’un accueil incroyable : les gens qui généralement ne s’intéressent pas au cinéma se passionnent, les jeunes me disent qu’ils veulent faire du cinéma, s’exprimer, ils sont fiers de leur film

Alors je leur donne le trophée que l’on a gagné en leur disant « c’est le vôtre car c’est votre histoire, tout le monde pouvait la raconter »

Juste pour qu’ils sentent qu’ils peuvent être « moi » par rapport aux autres, qu’ils peuvent faire quelque chose. Donc à travers ça, il y a le soutien des réalisateurs et critiques marocains. Je me dis que ça dépasse la langue, une émotion particulière

Dans les années soixante-dix au Maroc on était fans de Bollywood, on connaissait bien les réalisateurs et surtout les acteurs et actrices, et je pense qu’avec ce film on a réussi à montrer une langue qui est peu connue, et l’histoire du Rif qui est méconnue également.

Et ce lien avec l’Espagne.

Oui. Les relations avec l’Espagne, la guerre du Rif, les crises de la pêche et de l’agriculture qui rendent ces relations Espagne / Maroc assez tendues. Les deux peuples sont interpénétrés, ils ont une histoire commune et vivent ensemble, mais ils se détestent presque. Carmen a une histoire d’amour mais qui ne se termine pas, c’est un peu à l’image des relations entre le Maroc et l’Espagne. A travers le film, on comprend comment la grande histoire influence l’histoire des petites gens. Dans les années soixante, des Espagnols ont fui la misère et le Franquisme pour venir travailler au Maroc, où la situation politique était difficile également, notamment au Rif. En 58 un soulèvement populaire avait été durement réprimé, un véritable massacre. Puis dans les années soixante, la demande européenne d’importation de la main-d’uvre marocaine a incité le gouvernement à pousser les Rifains à l’émigration pour calmer les rébellions. En 1975, à la mort de Franco, les Espagnols sont retournés dans leur pays avec l’espoir de vivre en démocratie, alors qu’au Maroc c’était devenu plus tendu. Tout ce contexte est important.

Le film est tourné du point de vue de l’enfant Amar. Y a-t-il là une part autobiographique ?

Oui, il y a une part autobiographique dans le film. Carmen a vraiment existé, c’était ma voisine, c’est elle qui m’a fait découvrir le cinéma à l’âge de 4 ans. Elle avait un frère projectionniste mais qui n’était pas aussi méchant que dans le film, sa mère gérait aussi le cinéma. Ils étaient pauvres et habitaient des appartements ouvriers dans cette petite ville. Je suis parti de là et du fait que ma mère a divorcé et est partie se remarier à l’époque, puis j’ai choisi l’année 1975 pour que ce soit plus puissant dramatiquement. J’ai donc été amené à travailler sur la mémoire et le point de vue de l’enfant, qui voit défiler tous ces événements qu’il ne contrôle pas. Ce qui marque le plus cet enfant, c’est que Carmen l’a sauvé en le mettant dans une salle de cinéma. Donc l’histoire de ce garçon est un peu la mienne, c’est grâce à Carmen que je suis devenu réalisateur, j’ai beaucoup rêvé de faire du cinéma et maintenant que j’ose, je fais mon premier film sur elle. Carmen que je n’ai jamais recroisée, à l’image de ces deux peuples qui ne se rencontrent pas vraiment pour faire quelque chose ensemble.

L’altérité joue effectivement un grand rôle : l’étrangère Carmen remplace la mère.

Oui, c’est pour ça que le petit a refusé de lui dire au revoir, car il ne voulait pas subir une nouvelle séparation avec une deuxième mère. Sa mère est partie, les enfants dans la rue sont hostiles, il y a un climat de violence politique qui ne se voit pas mais présent

Et comme un miracle arrive cette deuxième mère qui le protège, qui lui fait découvrir le cinéma

Il peut alors commencer à s’affirmer, à s’exprimer et grandir : c’est une histoire initiatique du passage de l’enfance à l’adolescence. Il refuse complètement le départ de Carmen car il ne veut pas s’en séparer.

Carmen n’a-t-elle pas aussi pour fonction de symboliser le fait colonial au Maroc, alors même que le régime espagnol est fasciste ?

Carmen vient effectivement au Maroc pour fuir le fascisme, par obligation. Le regard de l’enfant ou celui des Marocains rejette le colonialisme. La présence espagnole colonialiste au nord du Maroc a été dure, elle n’a jamais été acceptée par les Rifains ; mais Carmen est plutôt une victime du colonialisme, elle ne le représente pas.

On sent une grande violence dans la société que vous décrivez.

Je fais référence à la réalité que j’ai vécue et qui était très violente. A force de faire lire le scénario, on m’a fait remarquer que c’était trop violent et que ça ne marcherait peut-être pas : j’ai commencé à adoucir un peu l’histoire. Mais la violence des années 1970-1980 a été terrifiante : en 1984 j’ai assisté aux « émeutes de la faim » où j’ai vu des jeunes se faire tuer. Les hommes étaient violents dans la rue avec leur femme et leurs enfants. J’explique la violence populaire par la violence politique. La violence politique s’est installée avec le pouvoir marocain à la fin de la colonisation. Cela m’a vraiment marqué. Heureusement, il y avait le cinéma. J’allais souvent voir des films.

Il est assez étonnant de voir tous les hommes de la salle pleurer devant un film où le héros se fait taper dessus

Tout le monde pleure car c’est une histoire émouvante, qui fait miroir à l’histoire d’Amar : sa mère est partie et il va la retrouver plus tard. Amar regarde des films car ça lui permet de comprendre et de supporter ce qu’il vit. Il regarde la vie comme un film : il raconte l’histoire de Carmen comme s’il racontait un film. Il est triste car les films qu’il voit se terminent bien mais son histoire ne se termine pas bien. Le cinéma, notamment de Bollywood, était important à l’époque pour les gens qui subissaient une frustration politique, sociale voire sexuelle : il y avait des danses très suggestives, les histoires se terminaient souvent bien, les histoires d’amour liaient des personnes de classes différentes

Il y a dans le cinéma bollywoodien cette idée de résistance dans laquelle les sociétés postcoloniales peuvent se retrouver dans leur envie de lutter. Mais la loi doit triompher à la fin : l’armée intervient, par exemple. C’était une condition pour les films de Bollywood, qui remplissaient une fonction de stabilisation sociale dans les pays dictatoriaux en Asie et en Afrique.

Etiez-vous sensible étant enfant à cette logique de transgression des films bollywoodiens ?

Non, pas encore. Dans ma vie c’est les femmes qui m’ont fait avancer. J’ai vécu au milieu de femmes, et surtout, j’ai senti leur douleur et leur souffrance lorsqu’elles subissaient la violence des hommes. Elles n’avaient pas beaucoup de pouvoir face à eux. Je crois que les hommes doivent prendre conscience de leur violence, et le regard sur la vie et la femme doit aussi changer. Les hommes sont aussi fragiles, ils peuvent pleurer, fantasmer, danser

Vous avez joué le rôle du messager entre amoureux tenu par Amar ?

Oui, je l’ai été pour une tante et un professeur de l’école. Je n’y ai même pas pensé pendant l’écriture mais c’était normal, possible

Je ne savais pas pourquoi le professeur m’attendait devant la porte et me disait « bonjour » à moi, pas aux autres

C’est une dimension forte du film, cette façon de relier hommes et femmes.

Oui, l’idée du film, c’est qu’il puisse favoriser des ponts entre les Marocains et les Espagnols car c’est une situation politique qui dure et qui est intenable. On le voit notamment à la frontière : le rapport de la Guardia civil avec les Marocains est assez terrible. Mais je pense que les deux peuples vont finir par s’entendre. Il y a vraiment possibilité de construire quelque chose économiquement, culturellement, sans ce rapport de force colonial qui ne peut pas marcher.

Comment cela se passe-t-il pour vous entre Bruxelles et le Maroc ?

L’immigration, parfois, on ne l’a pas vraiment choisie. C’est un faux débat. On fait des films avec un regard peut-être un peu différent, cela nous permet de voir des choses que tout le monde ne peut pas voir. Je trouve ça malheureux l’exclusion des émigrés. J’en ai souffert un peu dans ma vie et je ne veux pas le revivre dans le cinéma qui est un milieu ouvert, qui pousse à l’ouverture vers l’autre et véhicule des idéaux de démocratie.

Vous évoquiez La Maison de mon ami de Kiarostami, est-ce une référence pour vous ?

Peut-être. C’était en tout cas une référence pour le court-métrage Sellam et Démétam : un gamin qui habite à la campagne qui, à la sortie de l’école, doit courir faire les courses pour sa mère, puis vite revenir au magasin du quartier pour voir le dernier épisode d’un dessin animé japonais. C’était en 2008, et Adios Carmen est aussi un peu un travail sur la mémoire, le retour sur cet enfant.

Je vous posais la question car on sent dans Adios Carmen une volonté d’ancrer le film dans le réalisme.

Tout à fait. Je ne suis pas un grand cinéphile, mais il y a des films qui me touchent et m’ont marqué plus que d’autres comme La Maison de mon ami, Avril brisé, Pain et chocolat avec Nino Manfredi, Central do Brazil, Un temps pour l’ivresse des chevaux

Peut-être que ces références se retrouvent quelque part dans mon film

Un temps pour l’ivresse des chevaux est plus dans une veine expressionniste jouant sur les plans larges, alors que votre film est plutôt dans une quotidienneté fermée

Oui, mais c’est surtout la souffrance de cet enfant qui m’a complètement bouleversé, et ce rapport entre les deux communautés kurdes et irakiennes. La frontière entre ces deux langues et cette contrebande que je connais puisque je viens de Nador, ce sont ces thèmes qui m’ont parlé, plus que l’image en elle-même. Dans Central do Brazil de Walter Salles, cette femme un peu dure qui recueille ce petit garçon qui perdu sa mère, c’était terrible pour moi aussi ; l’image était très belle dans ce film. Dans Avril Brisé, également de de Walter Salles, l’image était magnifique aussi, mais ce qui m’intéressait était surtout le rapport des gens à la violence

C’était adapté d’un livre albanais qui traitait du kanun, la vengeance contre une personne qui a tué. Cela fait aussi penser à la société marocaine, plus particulièrement au Rif. Et puis l’immigration dans Pain et chocolat. C’est un film qui raconte l’histoire d’une manière psycho-sociologique : on rentre dans l’esprit de quelqu’un qui veut être vraiment comme les Suisses, qui est prêt à teindre ses cheveux pour leur ressembler, mais finalement ses racines sont plus fortes : dans un bar, l’Italie marque un but et il explose de joie, il se fait expulser. Malgré tout, il retourne en Suisse pour travailler car la misère chez lui est tellement forte

Ce sont des thèmes qui m’intéressent beaucoup.

Esthétiquement parlant, Adios Carmen est centré sur les choses du quotidien. Votre souci n’est pas de faire « belle image ».

Oui, j’avais envie de privilégier l’émotion, plutôt que de me lancer dans une performance d’esthétique des plans

De même, vous avez opté pour une chronologie simple

Tout à fait, je ne voulais pas faire de flashbacks ou des choses plus élaborées. Par contre sur mon prochain film, j’ai envie d’être un peu plus complexe, mais je reste quand même dans une volonté de croiser les histoires des uns et des autres, pour que la mémoire ressurgisse, pour unir les gens autour d’un événement de leur passé. C’est une obsession, c’est quelque chose que je voudrais approfondir.

transcription : Tobie Toure et Olivier Barlet///Article N° : 13090