Le réalisateur américain Spike Lee sera le Président du Jury de la 74ème édition du Festival de Cannes. À 63 ans, le cinéaste, a eu sept de ses films en sélections au festival. Spike Lee devait décerner la Palme d’or à l’issue de la 73e édition prévue du 12 au 23 mai 2020 mais qui ne put avoir lieu en raison de la covid 19 et a confirmé revenir pour la 74e édition (déplacée au 6 au 17 juillet 2021). Dans sa carrière, férocement indépendant, il a sans cesse tenté d’utiliser Hollywood. Retour sur une carrière mouvementée à l’aide de la monographie que Régis Dubois a récemment fait paraître.

« À titre personnel, le Festival de Cannes a eu un impact énorme sur ma carrière de cinéaste », a-t-il déclaré. « On pourrait même aller jusqu’à dire que Cannes a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial. » Effectivement, en 1986, son premier long métrage She’s Gotta Have It (Nola Darling n’en fait qu’à sa tête) était à la Quinzaine des Réalisateurs où il a remporté le Prix de la jeunesse. Cette œuvre indépendante au budget dérisoire et au casting entièrement noir a fait sensation. C’était l’histoire de Nora Darling, une femme sexuellement libérée et de ses trois amants très différents les uns des autres, dont Spike Lee. Son allure très hip-hop, casquette et chaussures de sport, fit école et lui ouvrit des contrats publicitaires avec la firme Nike ! Les personnages noirs y étaient libres, intelligents, drôles et n’étaient plus asexués !

« À titre personnel, le Festival de Cannes a eu un impact énorme sur ma carrière de cinéaste », a-t-il déclaré. « On pourrait même aller jusqu’à dire que Cannes a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial. » Effectivement, en 1986, son premier long métrage She’s Gotta Have It (Nola Darling n’en fait qu’à sa tête) était à la Quinzaine des Réalisateurs où il a remporté le Prix de la jeunesse. Cette œuvre indépendante au budget dérisoire et au casting entièrement noir a fait sensation. C’était l’histoire de Nora Darling, une femme sexuellement libérée et de ses trois amants très différents les uns des autres, dont Spike Lee. Son allure très hip-hop, casquette et chaussures de sport, fit école et lui ouvrit des contrats publicitaires avec la firme Nike ! Les personnages noirs y étaient libres, intelligents, drôles et n’étaient plus asexués !

« Enfin un homme noir avait mis en images quelque chose qui me parlait totalement », écrit le réalisateur Jean-Claude Barny dans sa préface à Spike Lee, un cinéaste controversé de Régis Dubois, la seule monographie française alors qu’il en existe un bon nombre en anglais, parue en juillet 2019 aux éditions LettMotif. « Son cinéma a permis une humanisation de l’homme noir dans l’imaginaire de l’homme blanc, sans toutefois ménager ni l’un ni l’autre », poursuit Barny. Le livre de Dubois est limpide, aisé à lire et documenté. Tout au long des pages, il insiste sur la colère de Spike Lee, qui ne cesse de provoquer des controverses avec ses films mais aussi en s’attaquant à la discrimination raciale de l’industrie hollywoodienne. Et de citer abondamment Spike Lee : « S’ils ne savent pas pourquoi les Noirs ont les boules, il n’y a plus aucun espoir » (p.17)

« Enfin un homme noir avait mis en images quelque chose qui me parlait totalement », écrit le réalisateur Jean-Claude Barny dans sa préface à Spike Lee, un cinéaste controversé de Régis Dubois, la seule monographie française alors qu’il en existe un bon nombre en anglais, parue en juillet 2019 aux éditions LettMotif. « Son cinéma a permis une humanisation de l’homme noir dans l’imaginaire de l’homme blanc, sans toutefois ménager ni l’un ni l’autre », poursuit Barny. Le livre de Dubois est limpide, aisé à lire et documenté. Tout au long des pages, il insiste sur la colère de Spike Lee, qui ne cesse de provoquer des controverses avec ses films mais aussi en s’attaquant à la discrimination raciale de l’industrie hollywoodienne. Et de citer abondamment Spike Lee : « S’ils ne savent pas pourquoi les Noirs ont les boules, il n’y a plus aucun espoir » (p.17)

Bourré d’impertinence et adulé par le public, She’s Gotta Have It fut cependant critiqué par les féministes pour le peu de profondeur psychologique de Nola Darling et pour la scène où un de ses amants, jaloux, la prend de force en levrette pour la punir. Il déclarera plus tard, en 2006, regretter cette scène qu’il attribua à son immaturité d’alors (p.39). Il avait d’ailleurs recommencé avec la fin de son film suivant, School Daze (1988), où Julian offre sa compagne à Half-Pint (Spike Lee) pour le dépuceler…

Le succès de She’s Gotta Have It lui avait ouvert Hollywood et la possibilité de marquer son époque en chroniquant férocement la société multiraciale étasunienne, à commencer par ses dysfonctionnements. Il pouvait, avec un gros budget et une bonne diffusion, crier dans School Daze « Wake up ! » (Réveillez-vous), qui deviendra le slogan de toute une génération d’Afro-américains contre les discriminations.

Ses succès lui ont permis de passer de l’indépendance au cinéma commercial hollywoodien tout en gardant une farouche autonomie, conservant le fameux « final cut« , la décision sur le montage final. Tous ses films portent le nom de sa maison de production : 40 acres et une mule, nom qu’il a choisi en référence à la promesse non tenue de donner quarante acres de terre et une mule aux vétérans noirs de la guerre de Sécession.

Si She’s Gotta Have It paraît novateur, c’est selon Anne Crémieux, auteur du remarquable « Les Cinéastes noirs américains et le rêve hollywoodien » (L’Harmattan 2004) et par ailleurs collaboratrice de la rédaction cinéma d’Africultures, « parce que le problème ne se pose pas en termes de conflit entre les communautés noire et blanche mais au sein de la seule communauté noire que l’on avait rarement vue aussi diverse » (p.56). Les personnages principaux de Spike Lee, ajoute-t-elle, « ont toujours des motivations complexes et leur réussite est en général toute relative ». « Il s’efforce de lancer des débats que d’autres préfèrent ignorer » (p.57).

« Ses films les plus commerciaux sont aussi les plus durs envers l’Amérique, notamment envers l’Amérique blanche », signale également Anne Crémieux (p.196). « Chaque film est un événement », ajoute-t-elle (p.197). C’est le cas de Do the Right Thing (« fais ce qu’il faut »), qui était en compétition officielle à Cannes en 1989. Film sulfureux, il constatait l’échec du melting-pot américain et se terminait par une émeute. Mookie (Spike Lee) brisait la vitrine de la pizzeria de son employeur, faisant ainsi « ce qu’il fallait ». « En fait, le film fonctionnait comme une sorte de révélateur (« un test de vérité », dira Spike Lee) : soit on comprenait le geste de Mookie et on se rangeait du côté des opprimés, soit on le condamnait et on révélait d’une certaine manière son racisme latent », écrit Régis Dubois (p.48).

« Ses films les plus commerciaux sont aussi les plus durs envers l’Amérique, notamment envers l’Amérique blanche », signale également Anne Crémieux (p.196). « Chaque film est un événement », ajoute-t-elle (p.197). C’est le cas de Do the Right Thing (« fais ce qu’il faut »), qui était en compétition officielle à Cannes en 1989. Film sulfureux, il constatait l’échec du melting-pot américain et se terminait par une émeute. Mookie (Spike Lee) brisait la vitrine de la pizzeria de son employeur, faisant ainsi « ce qu’il fallait ». « En fait, le film fonctionnait comme une sorte de révélateur (« un test de vérité », dira Spike Lee) : soit on comprenait le geste de Mookie et on se rangeait du côté des opprimés, soit on le condamnait et on révélait d’une certaine manière son racisme latent », écrit Régis Dubois (p.48).

Lee était devenu « l’homme en colère », et cela avec un style rythmé et coloré, multipliant les effets et les registres, avec une prépondérance de la musique.

C’est ainsi qu’il fit Mo’Better Blues (1990) qui rendait hommage à la musique jazz en racontant l’histoire du trompettiste Bleek Gilliam, incarné par celui qui devint son acteur fétiche, Denzel Washington.

Avec Jungle Fever en 1991, il fut à nouveau en Compétition à Cannes : un film qui cassait les mythes de la femme blanche idéalisée et du Noir étalon sexuel, sur la musique de Stevie Wonder et une caméra et des acteurs toujours en mouvement. On y retrouve, selon Régis Dubois, « son sens aigu de la formule et un art consommé de la réplique assassine » (p.67).

Avec Jungle Fever en 1991, il fut à nouveau en Compétition à Cannes : un film qui cassait les mythes de la femme blanche idéalisée et du Noir étalon sexuel, sur la musique de Stevie Wonder et une caméra et des acteurs toujours en mouvement. On y retrouve, selon Régis Dubois, « son sens aigu de la formule et un art consommé de la réplique assassine » (p.67).

C’est avec Malcolm X (1992) qu’il trouve son plus grand succès. A la fois provocateur, musical et subversif, ce film de 3h20 fit un tabac au box-office. Le scénario écrit par James Baldwin avait passé par les mains de Sidney Lumet, puis Norman Jewison et Charles Fuller avant que Lee le réécrive à son tour. La polémique porta cette fois sur le fait que « le récit faisait totalement l’impasse sur la réorientation politique marxiste de Malcom X à la fin de sa vie » (p.76). Sa production fut chaotique, Spike Lee entrant en conflit avec Warner Bros qui voulait un film moins politique, moins long et moins cher. Il dut compléter le budget avec l’aide de célèbres personnalités afro-américaines.

Il va ensuite faire des films à plus petits budgets et moindre succès où il fait de moins en moins l’acteur. Crooklyn (1994) est une comédie familiale semi-autobiographique tandis que Clockers (1995) évoque la drogue et la violence urbaine sur fonds d’enquête policière. « Le ton est ici hyperréaliste (sans décors bariolés ni tenues colorées) et beaucoup moins « ludique » que Do the Right Thing. (…) Lee espérait éveiller les consciences des jeunes en désacralisant le mode de vie gangsta ». (p.86)

Il va ensuite faire des films à plus petits budgets et moindre succès où il fait de moins en moins l’acteur. Crooklyn (1994) est une comédie familiale semi-autobiographique tandis que Clockers (1995) évoque la drogue et la violence urbaine sur fonds d’enquête policière. « Le ton est ici hyperréaliste (sans décors bariolés ni tenues colorées) et beaucoup moins « ludique » que Do the Right Thing. (…) Lee espérait éveiller les consciences des jeunes en désacralisant le mode de vie gangsta ». (p.86)

Girl 6 (qui fut à Cannes hors compétition en 1996) témoignait de la condition des femmes noires au sein de l’industrie hollywoodienne (objets de fantasme) et dans la société américaine (téléphone rose).

Get on the bus (1996) portait sur la Million Man March, manifestation organisée par la Nation of Islam et était entièrement autoproduit. « Le récit était pour le moins bavard et moralisateur », note Régis Dubois (p.94). Son succès conduisit Lee à poursuivre sur la voie du documentaire avec 4 Little Girls (1997) sur l’attentat raciste qui tua quatre fillettes en 1963 à Birmingham.

Avec He got game (1998), Lee signe son premier scénario original depuis Jungle Fever. Passionné de sport, il met en scène Denzel Washington dans le rôle d’un père libéré de prison une semaine pour tenter de convaincre son fils champion de basket d’intégrer l’équipe de l’université d’Etat. « C’est à cette époque que la presse française allait commencer à se désintéresser de l’œuvre de Spike Lee considérée – à tort ou à raison – comme trop moralisatrice et trop bling-bling », note Dubois (p.100).

Summer of Sam (1999), entièrement interprété par des acteurs blancs, sélectionné en 1999 à la Quinzaine des Réalisateurs, montrait qu’il n’était pas seulement concerné par le racisme mais aussi par l’homophobie et l’intolérance. (p.105) Le film était situé dans le Bronx durant le black-out de l’été 97, panne générale d’électricité qui fit de la ville la proie des pilleurs.

Sa satire de la représentation des Noirs à la télévision qui renouait avec sa verve des débuts, Bamboozled (The Very Black Show) (2000), était trop corrosive et acerbe pour être un succès. Il se rattrapa avec 25th Hour (2002), film intimiste avec un casting presqu’uniquement blanc sur la dernière journée d’un dealer yuppie irlandais avant son incarcération, « une ode à la liberté et aux plaisirs simples » (p.113).

15 films en 15 ans : le boulimique Spike Lee faisait feu de tout bois. Une farce érotico-politique, She hate me (2004), le discrédita : critique et public se détournèrent. Il lui fallait un gros succès. Ce fut Inside Man (2006), thriller efficace d’un braquage, acteurs célèbres, gros budget, succès mondial, mais « dernier baroud d’honneur avant la chute » (p.117).

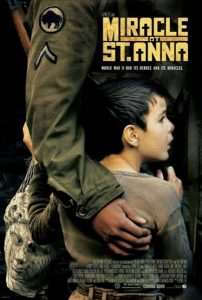

Vint alors la traversée du désert : un film de guerre ambitieux en hommage aux 125 000 les soldats afro-américains ayant combattu durant la Seconde guerre mondiale, Miracle à Santa-Anna (2008), s’est heurté, selon Régis Dubois, à la « trahison du groupe TF1 Droits audiovisuels » qui devait distribuer le film en France et dans le monde. Le groupe fut condamné en 2011 à verser 32 millions d’euros de dommages et intérêts (p.122) mais le film ne fut en France diffusé qu’à la télévision.

Vint alors la traversée du désert : un film de guerre ambitieux en hommage aux 125 000 les soldats afro-américains ayant combattu durant la Seconde guerre mondiale, Miracle à Santa-Anna (2008), s’est heurté, selon Régis Dubois, à la « trahison du groupe TF1 Droits audiovisuels » qui devait distribuer le film en France et dans le monde. Le groupe fut condamné en 2011 à verser 32 millions d’euros de dommages et intérêts (p.122) mais le film ne fut en France diffusé qu’à la télévision.

Après cette déconvenue, Spike Lee, qui a la cinquantaine et se trouve en mal de producteurs, se consacre plutôt au petit écran et réalise des captations de spectacles ou des documentaires (Passing Strange 2009, Kobe Doin’Work 2009, Katrina 2010, Bad 25 2012, Mike Tyson : Undisputed Truth 2013, Michael Jackson : naissance d’une légende 2015). L’élection de Barack Obama en 2008 « contribua à banaliser les thématiques noires et les réalisateurs afro-américains à Hollywood » (p.125). Spike Lee n’était plus le centre, le seul. Il avait du mal à avoir une voix qui porte. Ses films suivants seront des flops : Red Hook Summer (2012) sur la pédophilie ; Oldboy (2013), remake du violent thriller du Sud-Coréen Park Chan-wook ; Da Sweet Blood of Jesus (2014), un film gore ; Chi-Raq (2015), sur une grève du sexe des femmes du ghetto noir de Chicago pour faire cesser la guerre des gangs.

En 2017, à 60 ans, il adapte pour Netflix son film de 1986, She’s Gotta Have It, en une série d’une dizaine d’épisodes, qui fut bien reçue, mais c’est paradoxalement l’élection de Donald Trump qui sera son nouveau tremplin. Il retrouve son ton contestataire et son rôle de troublion à succès avec BlacKkKlansmaN : J’ai infiltré le Ku Klux Klan (2018), contre les extrémistes blancs. En lui attribuant le Grand Prix, Cannes lui ouvrit les salles mondiales… et l’Oscar du meilleur scénario. Le président qu’il déteste y est directement visé et il appelle aujourd’hui à élire son antidote ! Tout en sachant que le combat n’est pas terminé…

En 2017, à 60 ans, il adapte pour Netflix son film de 1986, She’s Gotta Have It, en une série d’une dizaine d’épisodes, qui fut bien reçue, mais c’est paradoxalement l’élection de Donald Trump qui sera son nouveau tremplin. Il retrouve son ton contestataire et son rôle de troublion à succès avec BlacKkKlansmaN : J’ai infiltré le Ku Klux Klan (2018), contre les extrémistes blancs. En lui attribuant le Grand Prix, Cannes lui ouvrit les salles mondiales… et l’Oscar du meilleur scénario. Le président qu’il déteste y est directement visé et il appelle aujourd’hui à élire son antidote ! Tout en sachant que le combat n’est pas terminé…