Le tambour » djembe » des Mandingues est devenu depuis une dizaine d’années l’instrument africain le plus joué dans le monde, et l’objet d’un phénomène de mode, en Amérique comme en Europe ou au Japon. Pourtant, peu nombreux sont les vrais maîtres traditionnels du djembe qui ont acquis une stature internationale en faisant uvre de créateurs sur la scène de la » world music « . Le malien Soungalo Coulibaly en fait désormais partie, au même titre que l’ivoirien Adama Drame ou le guinéen Mamady Keita. Comme ces deux derniers, il sait se mettre alternativement en avant ou en retrait, dirigeant un ensemble exclusivement composé de musiciens à son niveau. Le plus impressionnant est le xylophoniste senoufo Siaka Diabaté, qui n’a rien à envier à son célèbre » cousin » minianka Neba Solo. La voix à la fois fiévreuse et songeuse de la chanteuse malienne Mariam Diakité (originaire du Wassoulou comme Nahawa Doumbia, Coumba et Sali Sidibé, Oumou Sangaré) offre dans ce disque magnifique le contrepoint féminin idéal sans lequel cette musique de percussion musclée mais d’une élégance souveraine serait faussement considérée comme simplement virile.

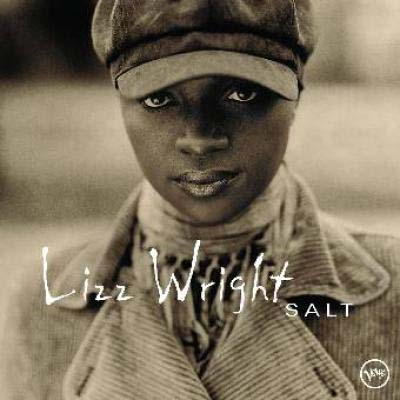

Quel age a-t-elle ? En tout cas guère plus de vingt ans. Elle a une voix sublime de contralto, à couper le souffle – mais pas le sien, car de son corps svelte sort un chant d’une puissance, d’une » tenue » vraiment vertigineuse. Pas étonnant.

Cette pure merveille nous vient de Georgia (USA) où elle a évidemment surgi du vivier inépuisable du gospel pour devenir la grande révélation de l’année dans la catégorie imprécise « blues-jazz-r’n’b-pop-soul-etc. «

Et en plus elle est belle, d’une beauté qui ne doit rien aux canons de la mode.

Elle pourrait être une nouvelle Whitney Houston, mais elle ne le sera pas.

Elle a, d’après ce premier album, opté pour la musique et non pour le show-biz.

Définitivement sans doute, en tout cas on l’espère du fond du cur.

A son premier concert parisien, au New Morning, de la première à la dernière minute on n’a pas entendu voler une mouche, et ce qui est plus rare, un long silence suivait la dernière note avant un tonnerre d’applaudissements.

Impossible de n’être pas bouche-bée devant un tel talent

Ce premier album est ce qu’il est, et l’on dira un jour qu’il eut mieux valu que Lizz Wright le fisse pour un petit label indépendant au lieu de croire au conte de fée en débutant chez Universal ! La production de Tommy LiPuma est parfois un peu autoroutière, mais ce défaut est tempéré par l’omniprésence du grand batteur Brian Blade, qu’on découvre aussi guitariste dans » Silence « , l’une des cinq compositions originales de Lizz, qui ne déparent pas à côté de standards aussi éprouvés qu' » Afro-Blue » (clin d’il à John Coltrane) et » Goodbye « , l’ancestral spiritual » Walk with Me, Lord «

sans parler de cette version épatante de » Open Your Eyes, You Can Fly » (Chick Corea) qui introduit ce premier album dont on devine qu’il sera un jour une pièce de collection.

La plus célèbre des chorales sud-africaines fête ses trente ans. Dès son premier 33 tours » Amabutho » (Gallo, 1973), presque tous ses albums ont été » disques d’or « , revitalisant un genre né au lendemain de la Première Guerre Mondiale : la polyphonie vocale traditionnelle des Zoulou, modernisée sous l’influence du gospel afro-américain, et rebaptisée » mbube » d’après le titre original de ce premier » tube africain » de 1939 qu’Henri Salvador et bien d’autres allaient reprendre en français – » Le lion est mort ce soir «

Le » mbube » a donné naissance à de nombreux styles dérivés, du trépidant » isikhwela jo » au souple et solennel » iscathamiya « . Le succès immédiat de Ladysmith Black Mambazo s’explique avant tout par le fait que cette chorale virtuose excelle dans toutes ces variantes rythmiques subtiles du mbube.

En 1986, sa participation au fameux album » Graceland » de Paul Simon lui a ouvert les frontières malgré le boycott culturel généralisé contre l’apartheid.

Toujours dirigé par l’excellent compositeur Joseph Shabalala, « Ladysmith » a à son actif une discographie très riche (plus de 40 albums) et assez égale.

Ce nouveau cd est un ensemble de » remixes » réjouissants, où ces vétérans flirtent sans complexe avec le » kwaito « , techno locale très inspirée par le dub jamaïcain. Cependant, la richesse des parties vocales (ou pour mieux dire » buccales « ) et instrumentales, ainsi que l’omniprésence des rythmes traditionnels zoulous situent cet album très au dessus du niveau assez décevant de la production actuelle sud-africaine.

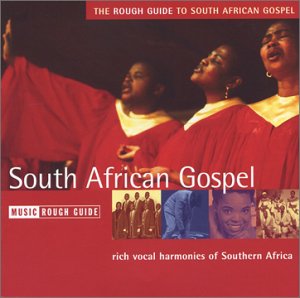

Ce cd est l’une des anthologies les plus réussies de la célèbre collection britannique » Rough Guides « .

Le genèse du gospel sud-africain remonte aux années 1880, quand les premières églises évangélistes américaines envoyèrent des prédicateurs dans ce pays.

Ils furent surpris d’y trouver une riche tradition de chant polyphonique, que sous l’influence des premiers habitants de la région (les » Bushmen « , lointains cousins des Pygmées) ont développé les principales ethnies bantoues : Tswana, Xosa, Zoulou, etc.

Plus d’un siècle a passé, le gospel sud-africain est devenu un genre en soi, très diversifié, sans doute la musique la plus populaire du pays. C’est d’ailleurs celle qui a séduit la première le public de la « world music « , grace à la participation du groupe Ladysmith Black Mambazo au » Graceland » de Paul Simon.

A cappella ou accompagnés de rythmiques frénétiques, les chants de cet album sont tous d’une extrême virtuosité vocale. Les influences extérieures (afro-américaines mais aussi latines) y font rarement oublier le fond traditionnel.

Il est clair que désormais le gospel a deux patries : les USA et l’Afrique du Sud.

C’est une des meilleures surprises de l’année 2003 : le retour à la » soul » de son plus grand interprète masculin vivant. Au cours des années 1970, Al Green (né dans l’Arkansas en 1946) a enregistré une série d’albums qui figurent parmi les sommets du genre. Citons entre autres » Let’s Stay Together « , » I’m Still In Love with You « , » Call Me » et » Livin’For You « . Tous étaient produits dans un style très original, à la fois dépouillé et raffiné, par le grand Willie Mitchell, fondateur à Memphis du label Hi Records.

A la suite d’une tragédie personnelle (il fut ébouillanté par une compagne jalouse) la superstar est entrée en religion. Le Reverend Al Green est devenu le plus célèbre » preacher » et » gospel singer » africain-américain. Chaque année il attire dans son église baptiste de Memphis des dizaines de milliers de fidèles ou d’amateurs de gospel venus du monde entier. Depuis vingt ans, ses disques ont été presque intégralement consacrés au répertoire religieux.

» I Can’t Stop » renoue avec la chanson amoureuse de ses débuts, mais sans l’érotisme sulfureux qu’il partageait avec Marvin Gaye. Al Green y retrouve le magicien Willie Mitchell après 25 ans de séparation, et aussi plusieurs des musiciens qui formaient l’écurie de Hi Records, qui n’avait rien à envier à celles de Motown ou de Stax ; manque le merveilleux batteur Al Jackson, disparu depuis. Indifférent aux modes, Al Green demeure 100% fidèle au » memphis sound » originel, même si les douze chansons de l’album (toutes de lui) sont bien sûr plus fortement imprégnées de gospel, avec aussi de formidables digressions vers le blues – » My Problem Is You « . Sa voix n’a jamais été aussi éblouissante, avec son falsetto vertigineux et ses inflexions bouleversantes.

Un vrai chef d’uvre qui consacre l’ouverture réussie du légendaire label de jazz Blue Note à la quintessence de la musique vocale afro-américaine.

Co-fondateur du célèbre groupe new-yorkais Wu-Tang-Clan, Prince Rakeem alias RZA est l’un des plus doués parmi les rappers de la génération montante.

Son élocution enflammée est comparable à celles de Chuck D ou de LL Cool J.

Son discours rageur se démarque de l’irresponsabilité habituelle du » gangsta rap » actuel par une référence constante et respectueuse à l’héritage culturel africain. La richesse de son environnement musical (blues, jazz, gospel, soul, funk) enlumine des textes aussi lyriques que virulents. Cet album pourrait ramener vers le rap américain tous ceux qui s’en sont lassés.

Une curiosité, guère plus. Entre l’excellent Djeli Moussa Diawarra (kora, chant), le pianiste (assez limité) Abdoulaye Diabaté et le percussionniste Moussa Cissoko, ici il ne se passe pas grand-chose, au-delà du désir inaccompli d’inviter l’héritage mandingue au grand festin du jazz. L’intention est louable, le résultat insuffisant. On ne peut s’empêcher de comparer avec le génial » Sarala » de Hank Jones & Cheikh Tidiane Seck (Verve, 1995).

Cette expérience est sûrement prometteuse, déjà intéressante à suivre dans l’intimité complice d’un club de jazz. Mais ce disque est prématuré.

Amoureux-fou des musiques ouest-africaines, l’intelligent Dj-producteur Frédéric Galliano vit en parallèle deux aventures : celle des » African Divas » (collaboration très scénique avec deux gracieuses cantatrices entourées d’excellents instrumentistes mandingues) ; et celle du label Frikyiwa, qui explore ce patrimoine musical d’une façon résolument originale et actuelle.

Nous en reparlerons prochainement plus en détail. En attendant, si vous arrivez à éplucher son très joli mais peu pratique emballage, je vous invite à écouter cette merveilleuse anthologie à moitié inédite, qui n’est pas exclusivement musicale :

chasseur de sons autant que mélomane, Galliano fait de sa collection un vrai journal de voyage. Cela fait parfois penser aux « Nuits magnétiques » de France-Culture, mais sans bavardage, la musique tenant lieu de commentaire.

On y croise les voix lumineuses des griotes Hadja Kouyaté et Diéfadima Kanté, la guitare cristalline de N’Gou Bagayoko, le kamele ngoni impérieux de Filifin, la kora délicate d’Ali Boulo Santo, mais aussi l’électronique raffinée de Lipitone ou Louis 2000, parmi le meuglement des vaches et les cris des enfants

Une rencontre inouïe entre l’oreille européenne et le paysage sonore africain.

On se demande selon quels critères (sans doute purement économiques) et après quelle écoute (désinvolte et superficielle) ont été réunis les 12 titres de cette compilation pour discothèque de bric et de broc d’où émergent cependant trois révélations sympathiques : » Mokote » de la chanteuse baoulé Madeka ; « Vadzimu » du groupe zimbabwéen (aux velléités francophones) A Peace of Ebony ; et » Mofolo Hall » du trompettiste sud-africain Ndumiso, qui prouve que le kwaito mêlé au jazz peut devenir aussi une intéressante musique instrumentale. Tout le reste (y compris le médiocre » Wouyouma » de Positive Black Soul) est aussi pâle et glacial qu’insignifiant.

Le fait que ces deux disques aient été enregistrés à Paris n’enlève rien à leur intérêt : ils témoignent du rayonnement universel d’une culture musicale qui aujourd’hui déborde largement de son domaine » ethno-géographique » (le Nigeria et les diasporas issues de l’esclavage au Nouveau-Monde)

Les livrets sont bien documentés, la musique bien enregistrée

l’ensemble offre une excellente initiation aux musiques fascinantes associées au culte des Orishas, au Brésil comme à Cuba.

A 60 ans, Milton reste le plus fascinant des chanteurs » afro-brésiliens » avec Gilberto Gil – qui a le même age et se consacre à ses nouvelles fonctions de Ministre de la culture de » Lula « .

Né à Rio mais élevé dans le Minas Gerais, Milton Nascimento a été profondément imprégné par les traditions métisses de cette région, tout en éprouvant une fascination un peu naïve pour la bossa nova, le jazz moderne et tout l’héritage de la musique classique européenne.

Sa voix, au vibrato et au falsetto légendaires, est l’une des plus belles et inspirées de sa génération.

Dans ce nouvel album magnifique (après quelques années » en dents de scie « ) Milton retrouve son vieil ami Eumir Deodato, l’arrangeur favori de ses débuts.

Un certain » mauvais goût américain » a toujours fait partie de leur musique commune, mais il est toujours balayé par le génie du chanteur et par son perfectionnisme confondant. Parmi les joyaux de ce disque, on relèvera une version anthologique du » Cantaloupe Island » de Herbie Hancock, avec ce dernier et Pat Metheny. Quant à la chanson-titre » Pieta « , c’est un modèle de simplicité, de raffinement et d’équilibre entre son symphonique et techno.

Déjà le volume 15 !

et l’on ne se lasse pas de découvrir grace à cette formidable collection les trésors de la musique éthiopienne urbaine

Cette fois il ne s’agit plus de son passé, mais d’enregistrements récents (effectués au Roxy Club d’Addis Abeba en 2001).

L’antique vièle « masenqo » annonce une chanteuse jouissive, un piccolo et un saxophone sur un 6/8 déjanté

c’est parti pour une heure de musique d’une étrangeté absolue, qui vous fait perdre tous les repères géographiques ou temporels. Cela ressemble à du jazz, mais quel jazz ? Celui de Sun Ra, peut-être, qui se croyait né quelque part entre l’Égypte ancienne et la planète Saturne.

C’est émouvant et passionnant, dépaysant de la première à la dernière note.

Cela remet toutes les pendules à l’heure d’un ailleurs synonyme de toujours.

Comme si les » rastas « , finalement, n’avaient pas tort, comme si l’Éthiopie même aujourd’hui était le berceau d’une humanité privilégiée.

Ici les voix sont toutes sublimes et tous les musiciens semblent posséder une infaillible science du rythme. Quelle autre musique » moderne » oserait se dire supérieure à ce » jump » éthiopien ?

33 ans après sa création, voici l’album le mieux enregistré de ce groupe légendaire. Le Rail Band a survécu, ce qui est déjà une victoire car la plupart des autres orchestres qui firent la gloire de la musique moderne malienne (les années 1960-80) n’ont pas résisté aux » plans d’ajustement structurel « . Mais le Rail Band a maigri : on ne peut sans nostalgie réécouter les cuivres joyeusement pétaradants de cet age d’or – qu’a su si bien conserver le Bembeya Jazz de Guinée. Le Rail Band a quitté le fameux Buffet désormais silencieux de la gare de Bamako, pour se replier au Djembé Club de Lafiabougou, fréquenté par une clientèle plus jeune et cosmopolite. Au fil de ce cd délicieux mais un trop bref (45mn), les regrets s’effacent vite grace au vétéran du groupe, le génial Djelimady Tounkara qui est sans doute le plus grand styliste vivant de la guitare mandingue. Les deux chanteurs-griots Damory Kouyaté et Samba Sissoko tiennent haut le flambeau de ce vivier de vocalistes – Mory Kanté et Salif Keita y débutèrent. La section rythmique – Moussa Diabaté (g), Fotigui Keita (b), Maguet Diop (d) et Sidiki Camara (perc) – sait pimenter l’élégance mandingue d’un zeste de folie zaïroise, pour faire par instants de ce Super Rail Band le premier TGV africain.

Naguère quasiment inconnue à l’extérieur, la tradition musicale afro-péruvienne a été révélée ces dernières années surtout par des chanteuses populaires de ce pays, comme Lucila Campos et Susana Baca. Ce disque singulier en offre une version bien différente, décalée et » hors du temps « . Il s’agit en effet d’une pure recréation inspirée de manuscrits enluminés et de partitions du XVIII° siècle, uvres d’un évêque de Trujillo, ville de la côte pacifique à population surtout africaine. Le » Son de Los Diablos » était chanté et dansé par les confréries noires lors des processions catholiques.

On pourra toujours discuter l’authenticité de ce genre d’expérience, comme d’ailleurs celle de bien des reconstitutions des musiques anciennes européennes. Mais la voix chaleureuse de Diana Baroni, la beauté des nombreux instruments d’origine africaine, amérindienne ou espagnole, en font bien plus qu’un simple exercice musicologique.

En écoutant ces chants de guérison ou de réjouissance enregistrés il y a trente ans au Kenya et en Tanzanie, on peut se demander ce qu’ont inventé les stars actuelles de l' » ambient techno « . Harpes, lyres, hochets, tambours, trompes et xylophones sont joués ici avec une virtuosité et une rigueur obsessionnelle que n’ont pas encore atteint les maîtres de la musique électronique.

Par ailleurs les » Tuken Moral Songs » de Musa et Williams conforteront ceux qui ont toujours pensé que l’origine du » blues » ne se trouve peut-être pas chez les griots ouest-africains, mais plutôt du côté des Grands-Lacs.

Attention : chef d’uvre absolu !

Il est vraiment stupéfiant que ce disque de 1971 soit réédité sous ce titre et cette image anonymes. A moins (peu probable) que ce ne soit le vu de son auteur, dont le visage n’y figure même pas, et qui se contente d’y signer discrètement un des textes du livret

Il s’agit en effet d’un chef d’uvre mythique du génial chanteur-luthiste nubien Hamza El Din, premier musicien traditionnel de cette région à avoir atteint une célébrité mondiale. Comme il l’explique, si en général sa musique cultive les gammes pentatoniques de son Soudan natal, » Escalay » a été enregistré sous influence égyptienne. En effet, Hamza El Din a étudié au Conservatoire du Caire, avant de parfaire ses connaissances musicales en Italie. Le second des trois morceaux est de Mohamed Abdelwahab, le plus célèbre des compositeurs d’Oum Kalthoum. Mais c’est surtout le premier » The Water Wheel » (La Noria) qui a fait la gloire de Hamza. On a rarement entendu une aussi parfaite osmose entre la voix et le son des cordes du » oud « .

C’est d’ailleurs pourquoi cet album, qui à l’ère du 33 tours s’est vendu à des centaines de milliers d’exemplaires, a été un disque de chevet pour des musiciens aussi divers qu’Eric Clapton, Paco de Lucia et Carlos Santana. Le retrouver 32 ans plus tard dans une collection » ethno-musicologique » (ce qui n’a bien sûr rien de honteux) mais sans que le nom de Hamza El Din soit mentionné sur le cd, cela en dit hélas assez long sur la considération qu’une multinationale (celle de Youssou N’Dour!) peut avoir pour les artistes africains.

Peut-être que dans trente ans le dernier album de Youssou N’Dour sera réédité anonymement chez Warner sous le titre : » Sénégal / Nothing In Vain «

avec des pirogues sur la pochette ?

La Nubie a toujours été depuis le temps des Pharaons le centre de gravité des échanges entre l’Orient et l’Afrique noire. L’islamisation y a rapproché ces deux ensembles culturels sans totalement les confondre, comme en témoignent ces deux disques que tout semble opposer.

Le premier, qui peut sembler austère a priori, est une anthologie des pratiques musicales musulmanes de la région, essentiellement liées au soufisme, et dont le fondement est le » madih » (chant de louange) lié au » dikhr « , cérémonie où est invoqué jusqu’à l’extase le nom de Dieu. Les voix, exclusivement masculines, sont d’une beauté impressionnante, éperdues et tendues comme en suspension entre le récitatif et le chant souvent soutenu par les tambours sur cadre.

Le second cd, nettement plus » profane » est le testament du célèbre chanteur nubien Ali Hassan Kuban (1929-2001) qui a su transplanter la musique de son peuple sur la scène bouillonnante du Caire, la mêlant sur le tard aux sons de l’accordéon, des cuivres du jazz et du funk dont il s’était entiché sans rien perdre de son originalité : même quand il chante l’amour de la femme, sur une ligne de basse électrique, les tambours sur cadre l’accompagnent comme dans le chant de louange sacré du » madih « .

Le » beau cadeau de Noël » idéal pour tous ceux qui aiment le jazz, le funk, le rock, l’électro, la world music, et la musique tout court

En 1970, au moment où le » métissage musical » commence à succéder à l’ère du » black power « , le trompettiste Miles Davis, assisté de son génial producteur Teo Macero, enregistre la bande-son d’un magnifique documentaire consacré à Jack Johnson, le premier boxeur noir devenu champion du monde poid-lourd (imbattable de 1908 à 1915). Boxeur lui-même (amateur) Miles s’identifie à ce géant flamboyant qui fut comme lui, un demi-siècle avant, le héros noir du tout-Paris artistique et intellectuel. Il écrit lui-même le texte de l’album original, dont la musique n’est qu’un pot-pourri de nombreuses et très diverses séances de studio, enfin éditées intégralement pour la première fois.

Miles y est entouré de presque tous les jeunes musiciens qui inventent alors autour de lui le » jazz-funk », devenus depuis des superstars: les pianistes Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett ; les bassistes Ron Carter, Mike Henderson et Dave Holland ; les batteurs Billy Cobham et Jack DeJohnette ; les saxophonistes Steve Grossman, Benny Maupin et Wayne Shorter ; les guitaristes Sonny Sharrock et surtout John McLaughlin qui n’a jamais mieux joué

Miles convoque aussi des musiciens indiens et brésiliens – deux de ces derniers, alors totalement inconnus, vont révolutionner la musique brésilienne : Airto Moreira et Hermeto Pascoal.

Bref, ce coffret au 3/4 inédit est une somme vertigineuse de ce tournant crucial dans l’histoire de la musique africaine-américaine.

Quel son pourri ! Difficile de croire que le plus prestigieux des labels de jazz ne pouvait faire mieux pour la réédition de cette anthologie d’une période méconnue de la plus géniale des » chanteuses swing » (1942-1954)

On y entend des grésillements qu’un gosse de 10 ans n’aurait eu aucun mal à éliminer avec les logiciels actuels de » dépoussiérage « .

Il est vrai qu’il s’agit de concerts. Billie y cotoie des musiciens aussi talentueux qu’inattendus : le bassiste Red Mitchell, le clarinettiste Buddy DeFranco, les guitaristes Tiny Grimes et Jimmy Raney, le pianiste Sonny Clark

Billie est bouleversante de bout en bout (parole d’inconditionnel). Sa descente au sommet des paradis artificiels a déjà obscurci sa voix, et mis à nu son coeur.

On a dit sempiternellement que Billie n’était pas une chanteuse de blues.

Plus encore que le » Billie’s Blues » qui sert de titre à cet album, sa version de » Rocky Mountain Blues » suffit à écrabouiller toutes ses rivales en ce domaine.

(sortie en février)

Près d’un demi-siècle après sa mort, Billie Holiday continue de fasciner les musiciens comme elle le fit de son vivant. En témoigne ce nouvel album somptueux et spectaculaire du plus brillant des saxophonistes de la jeune génération. A première écoute, on ne sait trop qu’en penser : la première réaction en découvrant chaque nouvel album de James Carter est une sorte de stupéfaction gênée devant tant de virtuosité et de diversité.

A 34 ans, Carter est déjà depuis longtemps un « monstre sacré « . Il maîtrise à la perfection toute la gamme des saxophones et autres clarinettes. Il a une connaissance encyclopédique de tout le répertoire du jazz, du swing au free en passant par le bop et le funky. De ses deux précédents albums, simultanés ( » Chasin’the Gipsy » et » Layin’In the Cut « , 2000) l’un était un hommage aussi ardent qu’inattendu à Django Reinhardt, l’autre une bizarre expérience d’électro-jazz.

» Gardenias for Lady Day » nous ramène à la tradition lyrique des grands ténors classiques du jazz – Coleman Hawkins, et surtout Ben Webster, que James Carter a d’ailleurs incarné dans le film de Robert Altman » Kansas City « .

Au cur de l’album, une version pathétique et très » free » de » Strange Fruit « , la sublime chanson-poème de Billie dénonçant les lynchages, encore fréquents dans le Sud des USA à l’époque où elle l’enregistra. Suit une interprétation grandiose, au sax baryton, d' » A Flower Is a Lovesome Thing » d’Ellington, qui comme trois autres des huit thèmes du disque n’a pas été chanté par Billie, mais a marqué son époque.

Le trio de base mené par l’excitant pianiste John Hicks est soutenu par une section de cordes remarquablement arrangée. On peut se demander en revanche si la présence d’une chanteuse (Miche Braden, une amie de Carter, talentueuse mais trop démonstrative) était indispensable : ses interventions sont les seuls moments de cette émouvante évocation où s’estompe un peu » l’âme de Billie Holiday » – pour reprendre le titre du très beau livre de Marc-Édouard Nabe.

Le drame des instrumentistes africains, c’est que le public africain ne s’intéresse qu’aux vocalistes : leur seul espoir d’enregistrer un jour sous leur propre nom dépend de l’intérêt des producteurs européens. Virtuose de la vièle monocorde » sokou « , le malien Zoumana Tereta a enregistré aux côtés de nombreuses vedettes de son pays : Sali Sidibé, Oumou Sangaré, Fantani Touré

et même les rappers de Zion B. Ce premier album sous son nom justifie (comme pour le génial joueur de luth ngoni Moriba Koïta) les efforts de l’excellent label français Cobalt pour réparer cette injustice. Zoumana appartient à l’ethnie des Bozo, les meilleurs pêcheurs et architectes des rives du Niger. Il n’est certes pas un grand chanteur, mais sa voix enrouée, à l’unisson de son archet, possède ce grain » bluesy » très émouvant qui suffit à justifier le titre de cet album magnifique.

Fils du savoureux pianiste octogénaire de » Buena Vista Social Club « , Ruben Junior en est plus que l’héritier : un clone parfait. Mais cette ressemblance saisissante est plutôt à son avantage. Aisance, naturel et grace intemporelle : le fiston se montre si digne du paternel que cet album est une vraie révélation.

L’art des arpèges déroulés, enroulés et découpés par les accords plaqués n’a pas plus de secret pour le junior que pour le senor ! La rythmique est rigoureuse, dans le plus pur style yoruba, tout comme le chant de ces » mulatas magicas » qui donnent son titre à cet album enthousiasmant, l’un des plus exaltant dans la production afro-cubaine de ces dernières années.

Les Shona sont l’ethnie dominante du Zimbabwe : celle de son Président inamovible Robert Mugabe, celle aussi qui occupe depuis un temps immémorial la région nord où se trouvent les ruines en pierre du Grand Zimbabwe : la seule cité monumentale sub-saharienne, datée du XII° siècle de l’ère chrétienne.

Les Shona sont restés fidèles au culte de leurs ancêtres, le » bira « , dont la pratique principale est une cérémonie musicale au son de la » mbira » : un lamellophone de taille imposante, avec sa caisse de résonance qui est en général une grande calebasse, et un nombre de lames qui peut dépasser la cinquantaine. Agrémentée de coquillages et de culs de bouteille qui en enrichissent la sonorité, la mbira est jouée en groupe par des chanteurs-instrumentistes qui jouissent d’un grand prestige. Leur musique est l’une des plus fascinante d’Afrique australe.

Ces deux disques magnifiques datent d’une trentaine d’années. Selon tous les témoins, quoique peu enregistrée, la musique shona reste vivante et inventive, d’autant plus qu’un syncrétisme profond mêle désormais le culte des ancêtres dont elle est l’expression aux pratiques des églises chrétiennes.

///Article N° : 3254