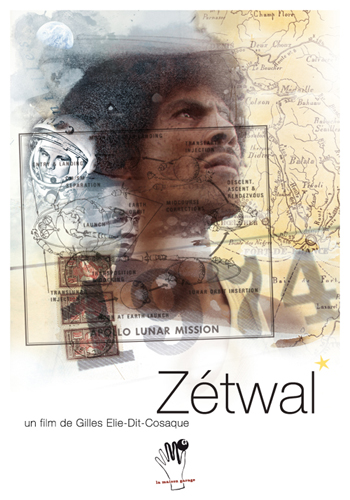

Gilles Élie-dit-Cosaque est l’un des rares invités du festival PanAfrica de Montréal à avoir bravé les cendres du volcan islandais, pour venir présenter son dernier objet filmique non identifié, Zétwal (étoile, en créole). Coup de cur du festival, ce film présente la Martinique des années 1970, à travers l’épopée singulière de Robert Saint-Rose, qui voulait être le premier Martiniquais à marcher sur la lune. Dès les premières notes du générique, le spectateur est propulsé dans un univers plein de poésie, où les rares archives de l’époque s’entremêlent subtilement aux témoignages des proches de Robert Saint-Rose, nous rendant encore plus énigmatique le personnage de Zétwal Si énigmatique que, du micro-trottoir qui ouvre le film aux derniers instants, plane l’ombre d’un doute : et si toute cette histoire n’était que pure (quoique belle) invention, et si Robert Saint-Rose n’avait jamais existé Après tout, là n’est pas le plus important dans ce film qui s’avère au final un superbe hommage détourné à Césaire et à la force du verbe. Artiste polyvalent, Gilles Élie-dit-Cosaque est un magicien de l’image, fils de pub, inventif, qui manie l’humour et la légèreté avec efficacité. L’air de rien, ses films autant que ses photographies nous offrent à voir la grande richesse et la poésie de la culture antillaise. À consommer sans modération.

Son site internet : [ www.lamaisongarage.fr]

Quel est votre parcours ?

Je viens de la publicité. Dans les années 1990, j’étais directeur d’agence de pub sur Paris. J’ai travaillé dans des campagnes de presse et d’affichage comme Le Bon Marché, Swatch. Après la pub, j’avais envie d’aller vers l’habillage de chaînes de télé, en proposant des choses très graphiques, avec des animations typographiques. Puis, je suis ensuite passé à la réalisation, d’abord de publicités, de clip et de génériques TV ou cinéma. Donc, je suis parti de la pub pour aller vers le graphisme, l’habillage de chaînes, etc. Progressivement, j’ai intégré de l’image réelle dans mes pubs. Et parallèlement à ça, j’ai fait de la photographie.

Quelle formation avez-vous suivi ?

En fait, je suis un déviant. En sortant du bac, j’étais intéressé par la pub, autant dans son aspect artistique que commercial. Je dessine depuis très longtemps et je pratique également la photographie. Je m’étais dit : je vais faire une école de commerce, puis une école d’art. Donc j’ai commencé par l’aspect plutôt commercial et j’ai eu l’occasion d’entrer en agence au service création. C’est là que je me suis aperçu que je n’avais pas forcément besoin, pour être directeur artistique dans une agence de pub, de faire une école d’art. D’autant plus que j’étais vraiment à cheval entre les deux, autant dans l’aspect artistique que l’aspect conception-rédaction. Donc, j’ai multiplié les stages et tout s’est naturellement enchaîné. Puis à moment, j’ai dû faire un choix entre directeur artistique et concepteur-rédacteur, et j’ai choisi la direction artistique. Je trouvais qu’ainsi on était plus polyvalent. La pub est vraiment une excellente école, à la fois de rigueur, mais aussi de diversité dans les tâches : on peut aussi bien faire de la photographie, que de l’illustration, etc.

Quand êtes-vous passé à des réalisations plus personnelles ?

J’ai bossé en agence de 1990 à 1994. En sortant de l’agence, je n’ai pas eu cette « période d’errance » qui est parfois très agréable : j’ai vraiment enchaîné, bossé sans m’arrêter.

Plus d’un an après sa sortie, le film Zétwal, qui rencontre partout le même succès, fait encore les festivals

J’étais en train de penser à ça ce matin

Je vais un petit peu arrêter d’accompagner le film dans les festivals. Car c’est à la fois très agréable : on est là avec les gens, léchange est extrêmement sympathique et enrichissant. Et d’un autre côté, c’est quand même du temps où je ne suis pas en train de bosser sur un nouveau projet !

Quel genre de question vous pose le public de Zétwal ?

La question qui revient le plus, c’est « Qu’est devenu Robert Saint-Rose ? ». On parle aussi pas mal de Césaire. C’est drôle, car mis à part ce qu’est devenu Robert Saint-Rose, il n’y a pas trop de questions. Le public a plutôt envie de témoigner de son émotion.

L’histoire de Zétwal fait intervenir plusieurs personnages qui dévoilent par bribes le destin extraordinaire de Robert Saint-Rose

C’est une seule histoire qui est racontée sur un mode choral. Ce qui est extrêmement agréable à travailler, c’est de faire en sorte que quelqu’un commence à conter quelque chose et que son récit soit fini par quelqu’un d’autre, ou même d’utiliser des contrepoints. Comme par exemple lorsque l’entraîneur de foot dit que Saint-Rose n’était pas mauvais, mais qu’il n’aurait pas pu faire carrière, et que tout de suite après, l’ami de Saint-Rose affirme au contraire que c’était un grand footballeur.

Votre histoire s’appuie aussi sur l’utilisation d’archives, celles de Saint-Rose et celles de la Martinique des années 1970

Même aux Antilles, où les archives sont importantes, il y a d’une part des problèmes de conservation (dus à l’humidité et à un manque de considération), d’autre part, les gens gardent très peu de chose.

Il y a quelque chose d’extrêmement touchant dans la façon dont vous traitez les archives de Saint-Rose

Saint-Rose a eu la démarche de vouloir garder une trace. C’est lui qui à un moment a décidé d’acheter une caméra qu’il a donnée à son frère, en lui demandant de le filmer pour matérialiser un peu son projet. C’est d’ailleurs intéressant, cette idée de travailler pour la postérité. Il y avait aussi ce désir de fierté nationale, de laisser une trace

Zétwal est une réalisation bourrée de poésie et de légèreté, où l’on ressent constamment le plaisir de (se) raconter une histoire

En effet, j’ai l’impression que ce film est sorti très facilement. Je suis rapidement tombé sur le montage. Et après, ce n’était plus qu’une affaire de petites finitions. Mais la structure en elle-même était limpide et elle est sortie très rapidement. Je n’ai pas l’impression d’avoir travaillé. À dire vrai, j’aime bien être spectateur de mes films, c’est-à-dire apprécier mon travail en oubliant que je l’ai fait. Je n’ai pas l’impression de travailler non plus. Parfois, c’est très naïf, je peux regarder un film que j’ai fait, et me dire : « Ah, c’est incroyable, ces deux plans, ces deux images marchent très bien ensemble ». Mais j’oublie totalement que si ça se trouve, pendant le montage, j’ai passé plus d’une heure sur une seule image.

« Kommandan Zétwal », la bande originale de Zétwal, vaut à elle seule le détour

C’est une commande spéciale, réalisée par François Causse qui a travaillé sur tous mes films. Il a fait cette reprise d’après « Space Oddity » de David Bowie, et c’est chanté par Victor O., un artiste que j’ai rencontré en Martinique et dont je trouve le travail intéressant.

Vers la fin du film, on entend également une chanson populaire en créole sur Zétwal, entonnée par quelques-uns des protagonistes

Cette chanson a été improvisée à la fin d’une interview. Sur la forme d’une figure musicale qu’on appelle le bèlè qui comprend un meneur, des churs et des tambours… Cela raconte en chanson l’histoire de Zétwal, dans le quartier, ils avaient surnommé Robert Saint-Rose, Bébert, donc ça a donné « Bébert Zétwal »

Le personnage de Zétwal est-il un reflet de la société martiniquaise de l’époque ?

C’est à la fin du montage, qui m’a pris de quatre à cinq semaines, quand j’étais sur l’entretien de Patrick Chamoiseau, que j’ai compris le film que j’avais réalisé. Quand Chamoiseau me dit que « Robert Saint-Rose cristallise presque tous les impossibles, tous les désirs secrets, toutes les potentialités avortées qui étaient et qui sont encore les nôtres », c’est exactement ça. Ce personnage a affectivement quelque chose de symbolique, dans cette recherche, ce besoin d’utopie. Je dis « utopie », mais dans utopie, il y a quelque chose qui veut dire forcément irréalisable, irréaliste. On pourrait peut-être simplement prendre le mot « rêve ». Je trouve qu’on a besoin de personnages ou d’idées ou de mots qui nous emportent. On a besoin en fait d’étendards.

Dans votre film, on a comme l’impression que la poésie, en particulier celle de Césaire, est le moteur de toute une société. Votre film est-il un hommage à Césaire ?

Dans le film, Chamoiseau présente les Martiniquais comme un peuple qui a conservé « un rapport magique au verbe et à la parole ». Et il poursuit : « Robert Saint-Rose a bien compris l’intention poétique de Césaire : le verbe peut transformer le réel. »

Il y a aussi ce carton à la fin du film sur lequel est écrit « Séquence manquante : Interview de Césaire (1913-2008) » qui est une façon de lui rendre hommage. Quand j’ai commencé à travailler sur le film, c’était fin 2007. Je l’avais sollicité pour un entretien qui m’avait été accordé. Malheureusement, au dernier moment, j’ai dû l’annuler. Et entre temps, Césaire est tombé gravement malade…

Les Martiniquais ont-ils bien accueilli Zétwal ?

Je pense que oui, d’après les échos que j’en ai eus. Ce film a vraiment ému les gens. J’ai ressenti aussi une espèce de fierté. Il y a même eu quelques initiatives de personnes qui sont retournées sur place pour essayer d’avoir des compléments d’information sur l’histoire de Robert Saint-Rose. C’est vraiment génial de faire des films pour ça.

Qu’est-ce qui vous motive à faire des films ?

Les rencontres. C’est de rencontrer les gens, ce qui est assez dur. Je suis plutôt timide et j’ai la certitude que c’est un prétexte pour moi de rencontrer des gens. Quand je prends un peu de recul et que je me vois en train de faire les choses, je suis surpris par moi-même. Quelque part, si je n’avais jamais fait ce film, je n’aurais jamais rencontré ces gens-là, je ne serais pas là à vous parler dans une chambre d’hôtel à Montréal. Au final c’est très égoïste : raconter des histoires, rencontrer des gens

et espérer que cela les touche.

Comment arrivez-vous à mener de front toutes vos activités ?

En fait, j’ai le sentiment que je pourrais faire plus de films. En général, ça me prend six mois par film, de la préparation jusqu’à la dernière touche, généralement dans les mêmes périodes, c’est-à-dire entre juin et décembre. C’est curieux. Tous mes films, je les ai faits sur cette période-là.

Et que faites-vous le reste de l’année ?

Le reste de l’année, j’accompagne mes films !

Vous faites de la photographie aussi ?

Oui, l’année dernière, j’ai participé à pas mal d’expositions, donc j’ai centré mon travail plus sur l’aspect photographique et graphique aussi.

Qu’est-ce qui est le plus important dans votre carrière, la photographie ou la réalisation ?

Tout est également important. Là, j’ai très envie de refaire une série de photos, un projet abouti en photo qui donnerait lieu à une exposition. Dans le prochain documentaire, je vais probablement revenir vers le même système que dans Ma grena

, où il y avait à la fois un travail photographique, un film et un livre.

Faut-il voir les deux versions (photo et film) de Ma grena

, pour apprécier votre travail dans sa totalité ?

Non, en fait, les deux sont indépendants, même si on peut retrouver certains personnages dans le film et dans les photos. J’ai commencé par faire des photos et les rencontres photographiques m’ont servi à préparer le film. Faire la série de photos m’a permis de faire le repérage, de trouver les personnes intéressantes pour le projet du film. Ça se complète, mais ils vivent très bien l’un sans l’autre.

Le film Ma grena

aurait-il pu être tourné ailleurs qu’en Guadeloupe ?

Non, c’est vraiment un particularisme guadeloupéen et ça s’explique par des raisons à la fois géographiques et économiques. En fait, ça se passe sur Grande-Terre, la partie la plus plate de l’île, parce qu’il y avait les usines de sucre et les grandes plantations. Je ne vais pas vous refaire tout l’historique

C’est toujours à travers un aspect qui semble anecdotique, que vous abordez finalement l’histoire des Antilles.

Ces portraits dans Ma grena

, c’est en fait le portrait de la société guadeloupéenne. Mes trois films sont d’ailleurs un peu construits de la même manière. L’idée, c’est de partir d’un petit détail, de quelque chose qui pourrait sembler anecdotique, et qui dit finalement pas mal de choses sur la société antillaise, mais pas seulement. J’espère que ces films s’ouvrent non pas vers une dimension universelle, car il y a quelque chose d’un peu prétentieux là-dedans, mais en tout cas, qu’ils ne se limitent pas à un particularisme local. Ma grena

aborde en fait à la fois les histoires de transmission entre générations, la place des objets de consommation dans une société, en tout cas le poids que chacun de nous peut mettre dans un objet. Outre-mer, Outre-tombe parle des rites funéraires aux Antilles et de traditions qui se perdent avec la vie moderne. Ces détails nous disent beaucoup de choses et traitent en fin de compte des phénomènes d’acculturation : toutes ces traditions se perdent sous les coups de boutoir de la modernité. Apparaissent aussi dans Outre-mer, Outre-tombe d’autres éléments que je n’ai pas assez explorés et sur lesquels je ferais bien un travail, comme les petites différences entre la Martinique et la Guadeloupe. Outre-mer, Outre-tombe m’a permis de travailler sur les deux îles, et rien qu’en abordant le thème de la mort, on s’aperçoit de toutes les différences de mentalités. J’étais un peu dépassé là-dessus, c’est pourquoi je n’ai pas assez travaillé sur la partie guadeloupéenne, parce que j’étais parti avec cette idée qu’il s’agissait du même brassage de populations, de la même histoire. Or j’ai été étonné par ces petites différences qui font sens par l’histoire, principalement de la traite négrière. J’ai mis ça de côté, mais je pense y revenir pour travailler là-dessus.

Vous êtes basé à Paris

Depuis que je suis né. Mais je ne suis pas plus parisien que guadeloupéen ou martiniquais.

Un réalisateur qui aurait grandi aux Antilles aurait-il pu développer cette approche originale / décalée que vous avez ?

D’avoir ce recul m’aide évidemment à voir les choses d’une manière neuve. Je pense qu’à vivre trop près des choses, on ne les voit plus, ou alors on se dit qu’on a le temps

parce qu’elles sont là à côté… et au final, on n’en fait rien. Ma grande ambition serait de réaliser une série photo autour de chez moi, dans ma rue, ou même chez moi, et d’arriver à en faire quelque chose d’intéressant.