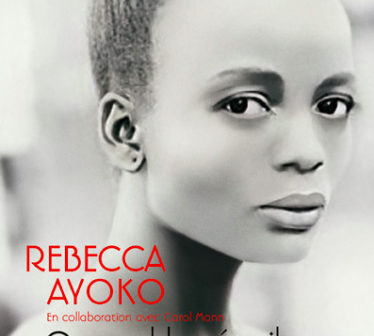

« Des rues d’Abidjan aux podiums d’Yves Saint Laurent », ou portrait de la misère devenue étoile. Alors que, comme elle le dit elle-même en introduction, Rebecca Ayoko n’a jamais eu l’occasion de raconter sa vie peu commune lorsqu’elle était mannequin, elle publie aujourd’hui une autobiographie, rédigée avec l’écrivain et sociologue Carol Mann. Témoignage ou règlement de comptes, affirmation de vie ou justification obscène, l’ouvrage oscille en eaux troubles, et il faudrait sans doute d’autres regards pour finir d’élaborer une histoire qui se présente nécessairement comme partiale. Quand les étoiles deviennent noires est le nom d’une robe qu’Yves Saint Laurent a dédiée à Rebecca Ayoko dans les années 1980, alors son égérie. Le choix de ce titre apparaît non seulement comme un hommage nostalgique à ces années de gloire, mais également comme le symbole de son passage d’une vie – noire – à une autre – blanche ?

Née dans un village du Ghana autour de 1960, elle ne sait pas exactement, Rebecca Ayoko a vécu successivement au Togo, au Gabon et en Côte d’Ivoire avant de s’installer à Paris en 1980. Abandonnée par nécessité, enfant esclave, survivante de l’extrême pauvreté, mère à 13 ans à la suite d’un viol, serveuse, mannequin puis Miss Côte d’Ivoire, voilà toute l’histoire qu’elle emporte avec elle sur les podiums européens. Grâce à eux, elle soigne son image pour les autres, mais surtout pour elle-même, et adopte avec enthousiasme le mode de vie du monde de la haute-couture française et internationale. Après avoir décrit les habitudes africaines, on la voit plonger corps et âme dans les murs européennes, sa vie d’avant étant présentée comme une sorte d’enfer dont elle a réchappé. Mais, malgré cela, le milieu de la mode l’abandonne comme il abandonne presque toutes les femmes au-delà de 30/35 ans. Aujourd’hui, son nom est inconnu et le livre se termine sur la véritable sérénité, invisible et solitaire, que lui apporte la religion catholique. (1)

Rien d’étonnant à cette conclusion religieuse : Rebecca Ayoko porte en elle deux formes de spiritualité héritées de ses parents, évoquées au tout début de l’ouvrage. Son père est catholique : Rebecca est son nom de baptême ; sa mère animiste : Ayoko est son prénom africain. Il signifie « deuxième fille » en mina, sa langue maternelle (parlée au Togo, au Ghana et au Bénin). Alors qu’elle est initiée au culte de ses ancêtres par sa mère, son père lui enseigne le christianisme, dont elle retient surtout l’imagerie, blanche. Seul le diable est noir.

Pendant ma jeunesse, je me suis convaincue que les peuples à la peau noire étaient les enfants de Cham, le fils de Noé maudit par son père, dont il est dit dans la Bible que sa descendance sera vouée à servir. Sans oublier le diable menaçant de l’église de mon enfance, à qui l’on avait donné des traits indigènes. (2)

L’inversion du rapport regardant/regardé lorsqu’elle devient mannequin n’est en est que plus fort : alors que dans son enfance le Blanc (le colon, Jésus-Christ) est au centre des regards noirs, tout d’un coup une Noire est hissée au milieu d’un public blanc. Mais, comme le dit l’impossibilité de raconter son histoire dans ce monde, ce n’est pas elle que l’on voit, mais son corps, sa couleur, et tous les préjugés qui vont avec.

Un jour, l’agence m’envoie à un casting pour une collection d’hiver chez un couturier de prêt-à-porter de renom. L’attachée de presse m’accueille fraîchement :

« – Que faites-vous ici ?

« – C’est l’agence qui m’envoie.

« – On ne prend pas de filles de couleur pour l’hiver ! »

Je suis consternée. Comme si les femmes noires vivant en Europe ou en Amérique du Nord ne se couvraient pas en décembre, comme tout le monde. [

] Comme tant d’autres, cette maison de couture emploie des mannequins noires seulement pour les collections d’été, quand les vêtements sont plus colorés. À leurs yeux, l’Europe, l’hiver, les fourrures sont réservées aux Blanches ; les cotonnades, l’été, le soleil, c’est bon pour les Noires. (3)

Rebecca Ayoko raconte avoir souffert du racisme à plusieurs reprises, dans des maisons de couture différentes, lesquelles sont en général connues du « milieu des mannequins blacks ». Sorte de sous-catégorie de la communauté noire française, encore mal représentée dans les années 1980, ce milieu se heurte d’autant plus à la grande bourgeoisie blanche qu’elle en adopte les codes. Mais la plupart – Grace Jones, Iman – « ont grandi dans un environnement plus aisé et occidentalisé » que Rebecca Ayoko, qui, elle, « occupe un créneau singulier », « celui des villages de brousse et des traditions, à des années-lumière de l’Europe et des États-Unis ». Ces quelques lignes, issues du seul chapitre consacré à sa couleur, dont font état d’une lucidité contradictoire de la part de l’auteur : tandis qu’elle déplore les préjugés racistes associés à sa couleur, elle joue de ces mêmes préjugés à des fins professionnelles. Ainsi, les qualités qu’on prête à la couleur de sa peau, quand elles sont positives, ne sont plus un problème, alors que le processus est exactement le même que celui du racisme, comme le montre cette anecdote au sujet de Thierry Mugler.

L’un de ses défilés a pour cadre le splendide musée d’Art africain de la Porte Dorée, devenue depuis le musée national de l’Histoire et des Cultures de l’immigration. Mugler a tenu à y apporter une touche africaine, même s’il s’agit d’une Afrique imaginaire, très personnelle. Des notes de djembé ou de balafon se mêlent à des cris d’animaux et à de la musique classique ; des imprimés inspirés de la savane africaine voisinent avec des cache-sexes fantaisistes. Pour l’occasion, il a recruté tous les mannequins noires sur la place de Paris. Nous ondulons dans des robes ultra-cintrées, portant des coiffures à la lionne ou savamment sculptées. (4)

Le corps de Rebecca Ayoko est un support, une surface de projection pour l’esprit des couturiers, passé au filtre de l’imaginaire colonial. Ils cherchent un « exotisme » qui serait inné, tapi dans la couleur, quand bien même Ayoko ne cesse de montrer à quel point son « assimilation », dirait-on aujourd’hui, est grande. Même Yves Saint Laurent, mentor et figure paternelle, ne semble pas échapper à la règle, lit-on entre les lignes.

Fasciné depuis toujours par l’Afrique, il a créé dans les années 1960 des vêtements inspirés des tenues et accessoires bambaras (ethnie mandingue principalement implantée au Mali). Pour lui, il ne s’agissait pas simplement d’exotisme. Je crois que ce souffle venu d’Afrique lui inspirait une libération du corps et du mouvement, aux antipodes de la mode européenne, entravée et guindée. (5)

Aujourd’hui encore, l’accent est porté sur la différence (à travers un certain misérabilisme) dans les réceptions de la biographie. Voilà ce que retient Be Magazine de son enfance africaine :

Avec son couteau, il nous incise le creux du coude et l’arrière des genoux pour y introduire un peu de cendres des animaux sacrifiés. (6)

À la très forte présence du christianisme en Afrique de l’Ouest, le journaliste préfère l’exotisme du sacrifice vaudou, qui prend pourtant moins de place dans l’économie d’ensemble.

Rebecca Ayoko répond ainsi à l’injonction qui lui est faite par les Blancs de représenter l’Afrique tout entière. Aux États-Unis, la pression est encore plus forte, du fait du « désir d’Afrique » de la communauté afro-américaine :

Le succès que je rencontre à New York est spectaculaire. Après mon premier défilé pour Yves Saint Laurent, je récolte treize bookings pour la fashion week. Du jamais vu ! Je suis par ailleurs sollicitée par les revues afro [

]. Plus qu’une silhouette, je deviens une personnalité à laquelle la presse afro-américaine s’intéresse de près. (7)

Ayoko, « venue d’Afrique – qui plus est estampillée made in Paris« , incarne le mélange inédit entre le chic français et une « authenticité » d’autant plus fantasmée que personne ne lui demande jamais de raconter son histoire. Les années passées sur les podiums ou dans l’intimité de la création, avec Yves Saint Laurent notamment mais pas seulement, apprennent à Rebecca Ayoko que le diable n’a pas de couleur. Le monde noir de l’Afrique et celui, blanc, de la France, apparaissent finalement comme les deux faces d’un même malheur, qu’il s’agit de dépasser par divers projets, dont l’écriture de ce livre.

1- Ce qui ne l’empêche pas d’apparaître dans des événements liés à la mode, ou de faire de la publicité pour sa biographie.

2- Rebecca Ayoko et Carol Mann, Quand les étoiles deviennent noires, Jean-Claude Gawsewitch, Paris, 2012, p. 223.

3- p. 127.

4- p. 163-164.

5- p. 159-160.

6- Gaël Le Bellego, « Rebecca, mannequin courage », Be Magazine, décembre 2012, p. 44.

7- p. 173.///Article N° : 11661