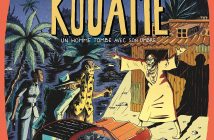

Un vrai plaisir, cette bande dessinée de neuf artistes qui, chacun dans leur style, avec les mots de leur scénariste commun, se relayent pour rêver à l’échelle humaine un chemin de la réconciliation raciale. Et cela en Afrique du Sud, pays phare de la volonté du vivre ensemble en harmonie alors que, jusqu’en 1994, tout séparait les races et tout était fait pour maintenir le plus féroce des racismes hérités du colonialisme européen. À quoi pensent ces artistes basés en France ? Sûrement au grand Nelson Mandela, symbole de cette volonté. Mais aussi à la décolonisation en Afrique qui aurait pu se passer autrement ? Ou encore au difficile vivre ensemble en France, en Europe, au racisme, muet ou vociféré, autour d’eux ? Au fléau du racisme sous tous les soleils ? Ou à tout cela à la fois ? Quoi qu’il en soit, cette histoire à dix mains se veut être le rêve qui s’accomplit au-delà des grands discours et des rapports de force : deux familles, l’une blanche, l’autre noire, qui, en toute simplicité et humilité, réussissent le miracle de se défaire de l’héritage de l’apartheid, qui aura été le racisme le plus implacable du monde moderne. Et les auteurs ont raison, à ce niveau-là de voisins, de petits copains de jeu dans la rue et d’élèves à la même école, au niveau des jeunes amours, des ambitions et des échecs que tout un chacun connaît dans la vie, il n’y a aucune raison pour que l’humanité commune ne prenne pas le dessus sur toutes les constructions d’exclusion et de supériorité.

Les artistes ont raison aussi quand ils montrent que c’est surtout les Blancs qui doivent opérer un véritable changement de mentalité. C’est après tout les Blancs, les Occidentaux, qui sont, non pas les seuls, mais bien les maîtres de ces constructions bâties sur le rêve nauséabond et combien illusoire de la supériorité des uns aux dépens des autres, des idéologies suprématistes qui ont infecté – et continuent à infecter – le monde. Je lis l’histoire de Jetje, la jeune Blanche, dans le cadre du grand espoir que représente l’ANC de Nelson Mandela qui, à l’instar de Toussaint Louverture, le libérateur d’Haïti, il y a deux cents ans, a tendu la main aux Blancs pour bâtir ensemble une société véritablement humaine et humaniste. Une société de liberté, d’égalité et de fraternité érigée sur les ruines de l’histoire du colonialisme et de l’esclavage (dont sont également issus les groupes d’origine asiatique : les métisses du Cap ainsi que les Indiens issus du système de semi-esclavage des plantations du Natal), une société où Noirs et Blancs vivront ensemble en paix et harmonie. Je la lis comme un rappel non seulement que cette autre société est possible, mais que les Sud-Africains sont tenus de tenir leur promesse.

Jetje naît au même temps que la Nouvelle Afrique du Sud, en 1994. Bien que blanche, elle appartient à la génération des born free (nés libres). Quelques années plus tard nous retrouvons sa famille, une famille blanche assez typique, qui vit dans l’un des quartiers commerciaux de Johannesburg, habité jadis par des Blancs de la classe ouvrière – on pense à Hillbrow ou même au centre-ville – où, depuis la libération en 1994, des Noirs à la recherche d’un logement plus près du centre et des perspectives d’emploi se sont installés en grand nombre. Mais c’est aussi l’un des quartiers infestés par la criminalité et le trafic de stupéfiants. Tombée dans la précarité et effrayée par l’insécurité croissante, la famille cherche à se reloger ailleurs. Ne trouvant pas de logement abordable dans d’autres quartiers jadis réservés aux Blancs, la mère – celle qui, avec sa petite fille Jetje, s’adapte le mieux à la « nouvelle » Afrique du Sud non-raciale malgré ses craintes en 1994 – finit par dénicher une annonce pour une maison mais

à Soweto, l’immense township noir à la périphérie de Johannesburg. Après une dispute avec son mari, elle a gain de cause ; ils déménagent. Arrivés à Soweto, ils sont brusquement pris de doutes : qu’en est-il du passé, comment nous recevront-« ils », les Noirs ? La mère décide de faire ce qui est l’habitude de sa communauté lors de l’installation dans un nouveau quartier : armée d’un bon gâteau fait maison et qu’elle sait typiquement afrikaner mais apprécié par tous, elle part faire la connaissance des voisins. La glace est rompue, d’abord entre femmes. Le père ronge encore longtemps son frein, humilié qu’il se sent d’être incapable de maintenir sa famille dans leur milieu d’origine. Le grand frère de Jetje ne supporte pas du tout ce qu’il perçoit comme l’ultime humiliation et s’en va vivre avec des anciens amis de son père, un groupe de costauds blancs apparemment auto-marginalisés.

Pour quelqu’un qui connaît l’Afrique du Sud depuis les temps de l’apartheid, l’aisance avec laquelle le scénariste s’imagine un tel déménagement est émouvante. Car ce serait du jamais vu jusque dans l’Afrique du Sud actuelle. Même en voyant comment la mère, en feuilletant son journal, trouve une annonce de logement à Soweto parmi des annonces de quartiers qui lui sont familiers, on ne peut s’empêcher un petit sourire. Jusqu’ici l’ascenseur social à travers la « barrière de la couleur », comme on l’appelait jadis, n’opère que dans le sens inverse : de quartier noir à quartier « blanc ». Il n’est même pas sûr que l’argument du prix de la location vaille. Mais peu importe. Mon émoi provient de ce que les auteurs, tout en imaginant un apprentissage du vivre ensemble en contournant en quelque sorte les étanches cloisons raciales laissées par l’apartheid, s’imaginent un pays bien plus « normal » qu’il ne l’est en réalité. Qu’il ne peut encore l’être à présent.

Car malheureusement l’héritage qu’il a connu ne s’efface pas si facilement. En dessous du vivre ensemble national avec la garantie de droits égaux pour tous, en dessous de la nation arc-en-ciel rêvé par l’archevêque Desmond Tutu, en dessous de la figure de Nelson Mandela admirée par tous, demeurent les profondes blessures à l’âme. La différence raciale érigée en hiérarchie humaine visait à déshumaniser les victimes dont l’humanité n’était ni respectée, ni même reconnue. (Entre eux les Blancs parlaient fréquemment des Noirs comme des « humanoïdes », pour ne pas citer les synonymes grossiers.) Mais elle a aussi déshumanisé les auteurs des blessures, ceux qui se croient meilleurs que les autres mais qui ne possèdent qu’une « différence » ne reposant sur aucun mérite intrinsèque pour s’en convaincre. Enlevez cette différence en tant qu’indicateur de plus-value humaine et ces hommes et ces femmes doivent se construire une nouvelle identité, voire une nouvelle dignité. Sans construction socio-économique plus encore qu’idéologique, sans privilèges pour les uns et exploitation et exclusion pour les autres, pour la soutenir, la suprématie de la race tombe comme le château de cartes qu’elle a toujours été. C’est cela le message de cette BD et beaucoup de Sud-Africains feraient mieux de l’écouter

Car le problème de l’Afrique du Sud est que la bâtisse socio-économique héritée de l’apartheid et, bien en amont, du colonialisme vieux de plusieurs siècles, reste encore largement en place comme la forteresse en pierre voulue par ses bâtisseurs et qui résiste aux aléatoires coups de marteau. C’est cela le rêve, le défi à long terme : reconstruire et transformer la société afin de véritablement en finir avec toutes les cloisons sources de clivages et d’exclusions, que ce soit de race, de classe sociale et de richesse, de sexe, de religion, d’origines

La famille de Jetje appartient aux environ 5 % des Blancs qui sont tombés dans la pauvreté depuis que l’apartheid ne les protège plus de la concurrence des Noirs sur le marché de travail. Et pour qui la discrimination positive à faveur des Noirs rend la recherche de jobs particulièrement difficile, surtout s’ils ne sont pas hautement qualifiés. Comme les costauds chez qui se réfugie le frère, ils se sentent les victimes de l’injustice des promesses non tenues : à leurs yeux l’amélioration pour les Noirs ne devait pas entraîner une dégradation pour eux. Dans un sens ils n’ont pas tout à fait tort, mais même le frère de Jetje finit par se rendre compte que ces gens-là n’appartiennent pas à l’avenir. Vers la fin du livre, lui aussi décide de se reconstruire comme l’ont déjà fait les autres membres de la famille.

Cinq pour cent de la petite minorité des Blancs c’est trop, mais néanmoins relativement insignifiant par rapport à la toute grande majorité des pauvres qui est encore toujours noire. Aussi, seulement quelques-uns des Blancs appauvris tombent au niveau de la pauvreté qui leur donne droit aux aides sociales du gouvernement. En réalité, à Soweto la famille de Jetje n’appartient pas aux couches les plus pauvres. Si l’Afrique du Sud n’était pas une société si tordue, on dirait qu’ils arrivent dans le même milieu social auquel ils appartenaient auparavant. Sauf que chez les Blancs, c’était le bas du bas, tandis que pour les Noirs confinés dans les townships et les réserves rurales, les Bantoustans, c’était à peu près le haut de l’échelle. C’est le genre de quartier où habitait le jeune Nelson Mandela, pourtant de sang royal, quand il se débrouillait pour faire des études et même quand il était déjà avocat. En effet, à un certain moment, la famille de Jetje se rend compte qu’il y a bien pire et qu’ils doivent se battre pour ne pas descendre plus bas encore, dans les bidonvilles où règnent la pauvreté extrême et la violence. C’est alors que le père, mécanicien, se décide à accepter un job local.

Mais c’est quoi un job local ? Dans leur entourage il y a sans doute des gens qui ont un job régulier dans la dite première économie. Un emploi ces jours-ci – et c’est un grand progrès – protégé par la législation du travail, avec des contrats, des salaires minimum, des régulations pour les conditions de travail, un début d’assurance de chômage, des syndicats, le droit de grève etc. Mais les autres se débrouillent dans la dite économie informelle ou « seconde économie » où de telles lois et règles n’ont pas cours. Ce sont les petits ateliers de réparation, les artisans de toutes sortes, les kiosques, les bars jadis illégaux appelés shebeens, les mini-restaurants, les couturières, les cordonniers, les gosses qui rendent mille petits services, les innombrables vendeurs de rue, ou encore les mendiants, les petits voleurs

Certains profitent très bien de ce manque de règles et de contrôles, tel le nouveau patron du père de Jetje – également le propriétaire de leur maison -, un caïd, grand chef de bande criminelle. Mais ceux-là sont rares ; pour tous les autres l’économie informelle est une économie de la débrouille, le plus souvent même de survie.

Aussi développée que l’Afrique du Sud puisse paraître, tout comme dans les autres pays africains, comme tous les pays issus de la colonisation, elle a hérité de deux économies : l’économie développée liée à l’économie mondiale, et l’économie informelle. Il ne faut pas se leurrer à propos de cette dernière : c’est l’économie de la précarité. Si stratification il y a à l’intérieur de cette « seconde » économie, alors c’est une stratification de la précarité, du niveau de pauvreté, temporaire ou définitif, ce n’est jamais sûr. L’économie informelle est l’espace économique de ceux qui sont exclus de la première économie dite formelle et, comme antérieurement, à de rarissimes exceptions près, ils sont tous noirs de peau. Le taux national de chômage est de plus de 40 %, les deux économies prises ensemble, et monte jusqu’à 80 % dans des anciens « bantoustans », ces anciennes réserves surpeuplées où l’apartheid « garait » les Africains dont leur économie « blanche » n’avait pas besoin. Ce sont encore toujours les régions les plus pauvres d’où vient un exode constant vers les villes qui remplit les bidonvilles plus vite que le gouvernement peut construire des logements gratuits. Depuis la libération, le gouvernement de l’ANC a réussi une certaine réparation des injustices les plus grossières du passé. Cinq millions de personnes ont reçu un petit logement décent gratuit. (70 % des 12 millions familles sud-africaines vivent dans des maisons en dur, 14 % dans des cases traditionnelles, mais encore 16 % dans un taudis de carton et plaques de zinc dans les bidonvilles.) Plus de 80 % des habitants ont maintenant de l’électricité et de l’eau potable – bien que les tarifs s’avèrent souvent hors prix pour les plus pauvres

Il y a une pension minimum et des allocations familiales et d’incapacité dont environ 15 millions de personnes sont bénéficiaires. Ce sont des améliorations considérables. Mais ce n’est pas assez. Et surtout, elles restent dans le domaine de la réparation et du soulagement : les améliorations des conditions de vie des pauvres n’ont ni changé le profond clivage de l’inégalité, ni permis d’intégrer plus de personnes dans la grande économie, c’est-à-dire la création de l’énorme quantité de jobs nécessaires pour commencer le processus d’intégration des deux économies. C’est cela l’enjeu : en finir avec la société à deux vitesses. On dit que le critère de l’exclusion est en train de changer de race à classe sociale, mais cela ne change pas grand-chose pour les exclus.

Il y a encore des gens qui prétendent que de multiples passerelles existent entre ces deux économies, que l’économie informelle serait une sorte de pépinière pour la grande économie et qu’avec le temps tous pourront s’y intégrer. Mais on n’a pas besoin d’être économiste, il suffit de vivre dans un tel pays à deux vitesses pour savoir que ces passerelles n’existent pas ou sont rarissimes, surtout dans le contexte de l’économie mondialisée actuelle. On peut travailler jour et nuit, les activités informelles ne permettent tout simplement pas l’accumulation du capital nécessaire pour le passage de l’une à l’autre. La particularité de l’Afrique du Sud est que, 18 ans après la libération, encore plus de 90 % de la grande économie est aux mains de Blancs et cela dans un nombre réduit de très grandes compagnies. Pendant les quinze premières années depuis la libération, la politique néolibérale de l’ex-Président Mbeki a permis de stabiliser l’économie – en bien mauvais état à la fin de l’apartheid – et aussi d’attirer pas mal d’investissements étrangers tant souhaités. Seulement, ces investissements ne sont guère productifs, ils consistent en l’achat d’actions de compagnies existantes dont les bénéfices, déjà du seul fait des investisseurs étrangers et de leurs dividendes, partent à l’étranger. (Les détenteurs d’actions cotées à la Bourse de Johannesburg sont à 70 % des étrangers, tandis que les grandes compagnies minières cotent leurs actions carrément à la Bourse de Londres ; tous leurs bénéfices vont à l’étranger. Ainsi l’Afrique du Sud n’appartient même plus aux Sud-Africains

) Pire, cette politique du libre marché a cassé le secteur industriel existant et l’a remplacé par des importations. Pourtant, c’est l’industrie locale – avec le tourisme, le hi-tech, les PME et les coopératives – le secteur qui par excellence permet le développement et la création d’emplois. Ce sont également les secteurs par excellence pour des petits et grands entrepreneurs noirs d’obtenir du pouvoir économique. Avec l’enseignement – encore également à deux vitesses malgré les efforts (si l’on sait que sous l’apartheid et sous le prétexte « qu’ils n’en avaient pas besoin », les écoliers noirs n’apprenaient pas de maths ni de sciences, on peut déjà prendre la mesure du défi) – ces secteurs constituent les moteurs du développement et de l’intégration de la majorité dans l’économie nationale. L’ANC a donc décidé un changement radical de la politique économique et se dirige, à l’instar de pays comme le Brésil, vers une économie mixte avec l’intervention de l’État en faveur du développement de ces secteurs et de la création de millions d’emplois.

Ils sont encore une minorité, mais grâce à la discrimination positive, à des aides de l’État et aussi la libération des énergies et des capacités, il y a déjà une solide classe moyenne noire en expansion. En conséquence, peu à peu la différence entre have and have-not, entre nantis et démunis, remplace la différence raciale en tant que génératrice du clivage dans la société. À présent il y a encore trop de liens entre les exclus pauvres et ceux qui ont « réussi » pour que cette différence entre Noirs se convertisse en véritable antagonisme. Il y a des liens de famille et de clan. Mais plus important est l’idéologie provenant de la lutte de libération. Les demandes populaires ne s’adressent pas seulement à l’ANC en tant que parti au pouvoir, mais aussi à ceux qui ont réussi : ils doivent maintenant aider – par leurs actions et financièrement – ceux qui sont encore laissés pour compte. Il y a beaucoup de pression sur eux et la plupart y réagissent favorablement. Leurs intérêts de classe n’ont pas (encore ?) pris le dessus sur leurs convictions politiques qu’ils essaient aussi de transmettre à la jeunesse. Si l’ANC a besoin de leurs connaissances et de leur expérience du monde des affaires, des dirigeants reprennent des hautes fonctions politiques, quitte à retourner dans le privé ensuite. Néanmoins, il y a des signes inquiétants que les pauvres perdent l’espoir de jamais pouvoir se libérer du poids des injustices. Pour eux, le temps se fait long.

Les Noirs des classes moyennes vivent dans des quartiers jadis réservés aux seuls Blancs. Là le clivage racial disparaît très vite, au travail, dans les rues, au supermarché, au restaurant, à l’école, dans les universités. Du moins en apparence

Parce qu’il se dessine un clivage de mentalité et surtout politique qui n’a pas l’air de se fermer, au contraire. Les grands journaux traditionnels qui dominent largement les médias écrits sont de tendance nettement libérale. Leur clientèle n’a pas beaucoup changé : ce sont en majorité des Blancs et des intellectuels. Ils sont les véhicules de la formation et de l’expression de l’opinion blanche qui reste en général fort éloignée de l’opinion noire et de l’ANC. Comme le constatait déjà Nelson Mandela à la fin des années 1990, cette presse n’a pas vraiment changé. Ils se méfient de l’ANC et des élus de la majorité. Selon Thabo Mbeki, il s’agit d’une sorte de complot « mû par la presse mais mené par des chasseurs de corrompus

décidés à relayer tous les stéréotypes anti-africains

à prouver que les Africains qui gouvernent désormais notre pays sont par nature enclins à la corruption, à la vénalité et à la mauvaise gouvernance. » Mbeki souffrait de paranoïa, mais force est de constater qu’il y a du vrai dans ce qu’il disait. Pendant sa présidence, il y avait de quoi s’inquiéter. Mbeki avait des réactions paranoïdes, technocrate et montrait des tendances nettement autocratiques. Son déni obstiné et incompréhensible du rôle du virus VIH dans le sida provoqua un scandale mondial. En outre, peu à peu les tribunaux découvrirent des preuves de manipulations politiques, entre autres de la justice, pointant vers Mbeki et ses hommes. Là-dessus, la direction de l’ANC força Mbeki à démissionner, à moins d’un an de la fin de son second mandat. Toutefois, le déchaînement de la presse contre Mbeki n’éteignit jamais, de loin, le niveau de la véritable campagne contre son successeur, Jacob Zuma, « l’homme du peuple » plus à gauche. Après tout, Mbeki se comportait comme un intellectuel britannique et citait Shakespeare. Dans sa vie privée, Zuma est sans doute un personnage haut en couleur et peu soucieux de ce que d’autres peuvent bien en penser, mais pour qui voulait le voir, il avait déjà amplement montré ses talents politiques. Pour empêcher – en vain – l’élection de Zuma à la tête de l’ANC et ensuite du pays, tous les amalgames raciaux firent recette – repris goulûment par les médias internationaux. La campagne de presse contre Zuma vira à l’hystérie parmi les Blancs. Un journal britannique ne se gênait pas pour résumer : Zuma allait « africaniser » le pays et alors ses lecteurs pouvaient oublier leurs beaux voyages de tourisme ! Ce n’est que l’exemple le plus connu des vagues d’hystérie dans la presse et chez une bonne partie des Blancs sud-africains. Ces jours-ci le fait que le gouvernement s’éloigne un peu de l’Occident (Mbeki le faisait déjà) ou critique ses interventions en Afrique, tout en s’approchant plus des autres pays émergents, les remplit d’angoisse. Un vote différent des États-Unis ou de l’Europe à l’ONU : quelle catastrophe ! Les ministres vont chercher des idées pour leur nouvelle politique de développement et les outils nécessaires (banque de développement etc.) au Brésil, en Inde et

en Chine. Et voilà l’hystérie se déchaîne : l’ANC va instaurer le « modèle chinois » et le « capitalisme d’État » ! Et ainsi de suite.

En d’autres mots, malgré des relations avec des Noirs au niveau de la vie quotidienne et même personnel, beaucoup de Blancs restent très attachés à leurs « racines » occidentales. Si leur gouvernement ne fait pas de même, ils craignent tout de suite un « Zimbabwé ». Ils se méfient profondément des élus de la majorité « noire ». Il est clair que la propagande de l’apartheid continue son uvre anxiogène : si l’ANC venait au pouvoir, il réduirait le pays au chaos des autres pays d’Afrique noire ; l’ANC était communiste malgré les apparences, un loup déguisé en mouton ; l’Afrique du Sud était le dernier « poste » de la « civilisation occidentale » ; la majorité au pouvoir, ce serait la domination des Noirs sur les Blancs

Tout cela – et plus – des générations de Blancs l’ont entendu à longueur de journée. Dès qu’ils ne comprennent pas les politiques du gouvernement – et la presse ne les explique pas ou en donne une image biaisée – ils paniquent.

Dans leur majorité les Blancs ont accepté la nouvelle constitution démocratique, mais pas nécessairement la politique de transformation de l’ANC, appelée la « Révolution démocratique nationale ». Face à la vague de violence et de criminalité, ils comprennent qu’il faut plus d’emplois, une meilleure éducation et une amélioration plus rapide des conditions de vie des pauvres. Mais dès qu’il est question de transformation de l’économie et d’intervention de l’État, la presse devient très frileuse et les lecteurs suivent. Je crains que beaucoup de Blancs ne puissent pas s’imaginer qu’un pays africain – même pas le leur avec les moyens dont il dispose – puisse être autre qu’à deux vitesses. Pour eux, le modèle de société colonial, avec sa majorité d’exclus, semble la normalité ou peut-être l’unique possible en Afrique. Le leur est devenu un racisme à l’Européenne, sournois et sourd, mais – eux étant une minorité – particulièrement anxiogène. Ce racisme saute surtout aux yeux dans le refus net d’accomplir leur devoir de mémoire. Ils étaient soulagés par la main tendue par Mandela. Mais pour eux c’est du passé. La Commission de Vérité et de Réconciliation a fait son boulot et fini. (Peu importe qu’il ne s’agît que de crimes contre l’humanité les plus graves et sanglants.) Maintenant les Noirs « n’ont qu’à se bouger et à bosser comme nous l’avons fait ! Qu’ils arrêtent de pleurer sur leur sort, qu’ils arrêtent de se croire des victimes ! » Tous ne s’expriment pas aussi rudement, mais le phénomène est palpable, se revêt de plus en plus de passion et se généralise.

Au point que cela commence à susciter de l’inquiétude : cette amnésie, le rejet de toute culpabilité collective pour les injustices et crimes du passé, le refus net de reconnaître leurs privilèges du passé qui se prolongent dans l’aisance d’aujourd’hui, exprimés ouvertement par un nombre apparemment croissant de Blancs qui inondent les forums et les réseaux sociaux, est apparemment endémique dans une bonne partie de la communauté blanche. La réconciliation est un long et fragile processus qui s’accommode mal du déni. Les anciens de la lutte de libération montrent encore de la compréhension. Mais les jeunes, ceux qui refusent d’être une « génération sacrifiée », se battent pour une place au soleil et n’ont pas cette patience. L’ex-Président de la Jeunesse de l’ANC, Julius Malema, très provocateur sur tous les plans, a essayé de mener la charge contre ces Blancs qui possèdent toujours les mines et la plupart des richesses du pays, provoquant une autre vague d’hystérie qui ne le déplaisait nullement. Heureusement il a été écarté ; ce n’est pas ça la solution. Et en tout cas, ce fut clairement contre-productif, aucune prise de conscience a eu lieu, au contraire.

L’archevêque Desmond Tutu est l’un des anciens qui s’inquiètent. L’an dernier il a proposé une taxe unique pour les Blancs qui en ont les moyens, dans un geste de reconnaissance des injustices du passé et des avantages qu’ils en tirent encore toujours. Une taxe qui servirait directement pour le développement et le secours aux plus pauvres. Tutu est le chouchou de beaucoup de Blancs – surtout quand il critique l’ANC. Ils le considèrent comme une sorte de conscience ambulante de la nation. Conscient de cela, Tutu a donc essayé de renverser la vapeur. En vain : le sens de sa proposition fut accueilli par un silence de mort. Peu après une philosophe blanche publia un article dans un journal international de philosophie sur la nécessité de la honte et de l’humilité – au lieu de l’arrogance actuelle – de la part des Blancs sud-africains. Sa pensée fut relayée dans la presse par un collègue bien intentionné. Ce fut le tollé général ! La professeure a reçu une avalanche d’insultes et de menaces qu’il vaut mieux pas répéter. Un de ses collègues a même été tabassé sur son campus. La presse a alors essayé d’ouvrir un grand débat sur la « blanchitude », une lueur d’espoir qui a vu les contributions de quelques courageux et moins courageux, mais qui a rapidement terminé en queue de poisson

Voilà pourquoi la bande dessinée Thembi et Jetje est si rafraîchissante ! La famille de Jetje est de celles pour qui les privilèges du passé n’ont plus cours : ils appartiennent à une petite minorité des Blancs sud-africains, ils sont pauvres. Mais avec leur simple humanité et bon sens, ils découvrent bien vite comment vivre ensemble en toute simplicité. Ils parcourent le chemin pour y arriver, scène après scène, style après style, chacun surmontant ses propres obstacles. Et après une première lecture, quel bonheur de retourner au début de l’histoire et de retrouver ces mêmes personnages, alors dans leurs premières couleurs sous le premier pinceau, le jour de toutes leurs peurs, ce jour de février 1990 quand Nelson Mandela redevint enfin un homme libre

Puis lors de son premier discours qui, contre toute attente, conquit le cur de la Maman de Jetje et dirigea ses regards et ceux du monde entier vers un horizon de liberté et de convivialité simplement humaine, vers un monde qui – l’histoire nous le montre ensuite – sera tellement plus facile à vivre

Lire également [l’article 10631 lié]