Nombre d’initiatives documentaires ou docu-fictionnelles sont initiées ces derniers temps par ceux-là même qui en sont les sujets. Cette caméra sur soi passe par des regards originaux, alternative aux discours médiatiques formatés sur les immigrés et les banlieues. Tour d’horizon en France et en Afrique.

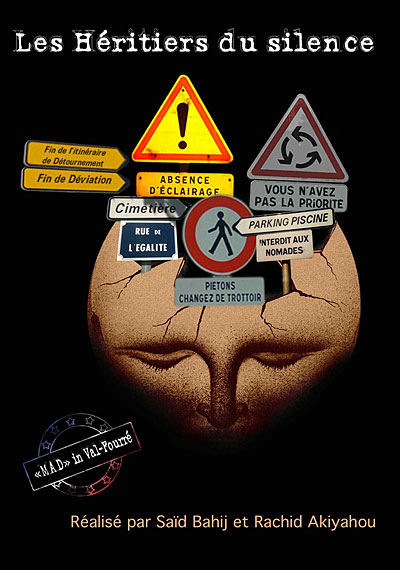

Maintenant disponible en dvd et bel exemple d’autoproduction joyeuse, Les Héritiers du silence mêle poésie, réalisme et une bonne dose d’humour pour tisser l’histoire du Val Fourré, cité de Mantes-la-Jolie bâtie pour héberger les cohortes d’ouvriers immigrés venant travailler chez Renault-Flins et Peugeot-Poissy, dans l’Ouest parisien. Il part d’un constat : aucune indication dans les dépliants de l’office du tourisme et pas de panneaux indicateurs pour trouver le Val Fourré. Le pari des deux artistes, Saïd Bahig et Rachid Akiyahou, est de rompre ce silence en se saisissant des signes de la cité, à commencer par les panneaux routiers. Il est vrai qu’ils se prêtent remarquablement à l’exercice : interdictions multiples, indications des dangers, noms de rues, c’est toute une panoplie de métaphores drolatiques qui défile pour illustrer l’histoire du quartier, marquée par les démolitions de tours devenues inhabitables.

Les deux compères sont tous deux issus du Val Fourré. Orateur, musicien et poète à la langue bien pendue, Saïd Bahij ne l’a jamais quitté, y étant travailleur socio-culturel depuis plus de vingt ans. Le film est le prolongement de son exposition de textes et photos de 2001, La Cité du Raide-chaussée au XXIe siècle, réalisée avec l’artiste photographe Marlène Mauboussin. Rachid Akiyahou participe comme cinéaste et monteur.

Leur film est un puzzle où une idée en amène une autre comme les panneaux suggèrent de nouvelles voies. L’histoire du quartier se met peu à peu en place à l’aide de textes rageurs et de poésie où les mots et images s’entrechoquent. C’est un peu volontariste mais tout à fait jouissif. Certes, le constat est amer mais le but n’est pas là. Ce n’est qu’en rappelant son Histoire que la banlieue échappe au silence et se met à exister dans l’espace français. Cette prise de repères et cette revendication d’une place sont essentielles, faute de quoi les nouvelles générations continueront de se sentir marginalisées, enfermées dans les clichés du rap et de la délinquance.

Il n’empêche. C’est bien de « camps de concentration des temps modernes » que parlent les textes sur ces « dortoirs de l’Histoire ». L’art est dès lors « une esquisse de résistance », comme les graffitis des « raides-chaussée », « arme d’échappatoire légale » pour briser l’héritage du silence de cette « machine infernale ». Et du Val Fourré sont issus bien des richesses culturelles : le groupe Azim, les chants traditionnels du Comorien Hassan Hamada, les percussions de Soukoumba, et l’afro-jazz du groupe ABM‘ZIK (Afro Boom Muzik) qui ponctuent le film. Dans ce joyeux val-fourre-tout, des paroles d’experts viennent aussi apporter leur regard comme l’historien camerounais Charles Onana ou une urbaniste tant la question architecturale est centrale dans l’empilement des cités.

Les voix de l’Histoire, ce sont aussi les vieux Africains de la cité. Les Z’aînés du Val Fourré de Catherine Martin-Payen Dicko les accompagne plus qu’il ne les suit. L’empathie de sa caméra est telle qu’elle fait corps avec eux tandis que la belle musique de Julien Jacob propose un fraternel écho. Ces vieux sont touchants car solidaires, engagés, et qu’ils portent leur histoire, celle de la relation France-Afrique, des tirailleurs aux ouvriers immigrés. Conscients d’être filmés, ils prennent la caméra comme un interlocuteur et un outil de leur propre expression.

Régulièrement, une voix africaine s’élève pour témoigner des sombres réalités de l’eldorado mythique auquel aspire l’émigration. Eléonore Yameogo s’emploie ainsi ardemment à prévenir des désillusions pour casser les illusions dans Paris mon paradis. Elle le fait sans doute efficacement, rencontrant les Africains qui galèrent dans de petits boulots de survie jusqu’à clocharder définitivement dans la rue. S’il en est qui croient encore que l’immigration est pavée de bonheur facile, c’est sans doute utile mais qui y croit encore ? On n’émigre pas vers un mythe, on émigre pour s’en construire un, pour rêver encore dans une société qui ne le permet plus et n’offre pas d’espoir à sa jeunesse. Le mythe n’est pas le terminus mais le départ du voyage, celui qu’on se construit dans la tête pour échapper au quotidien.

En accompagnant sa femme et sa fille à la recherche du souvenir d’un plasticien noir sud-africain devenu célèbre durant son exil aux Etats-Unis mais décédé alors même qu’il s’apprêtait à revenir au pays à sa sortie de l’apartheid en 1991, Ramadan Suleman aborde dans Zwelidumile l’émigration du point de vue de ceux qui sont restés, comme le faisait aussi Séparations du Tunisien Fathi Saidi (lire [article 9909]). Il met en perspective le trauma d’une fille sans père et d’une femme sans mari avec l’évolution du discours tant pictural que public de l’artiste, lequel adopte un nouveau personnage, une nouvelle personnalité. Ses lettres ne pouvaient rompre l’éloignement et le sentiment d’abandon des femmes restées seules. Ses remarquables dessins grotesques et déchirés ont fait de lui le « Goya des townships » mais ne l’ont pas empêché de galérer dans son exil forcé. A sa mort, sa femme, à qui il avait dit ne pas avoir de famille, découvre l’existence d’une mère, d’une sur, d’un frère qui lui restent attachés. C’est sans doute cette ambiguïté qui intéresse Ramadan Suleman, à l’encontre d’un discours convenu sur les exilés de l’apartheid, dans la lignée de Nothing but the Truth de John Kani, où, à la faveur du retour des cendres d’un frère exilé, le mythe du combattant s’effondrait (cf. [critique 9462]). Les blues profond d’Abdullah Ibrahim accompagnent cette réflexion sur les contradictions de l’Histoire où rien n’est jamais en noir et blanc. Le dvd du film comporte d’intéressants bonus documentant davantage le travail de l’artiste.

C’est également un très beau regard que porte les Algériens Nabil Djedouani et Hassen Ferhani sur les émigrés africains dans Afric Hôtel. Aucun commentaire, aucune explication, seulement des hommes dans leur quotidien à Alger. Ces longs plans donnant place au temps, magnifiquement cadrés, sont chargés d’une étonnante force humaine. Sans doute parce qu’ils sont entièrement à l’écoute, sans présupposé, sans intention particulière. Regroupés dans un hôtel au nom prédestiné, ils vivent tout simplement de petits boulots mais parfaitement intégrés. Leur précarité n’est pas celle que leur impose la société mais celle de leur propre imaginaire, de leur éloignement, de leur solitude et de leur absence de perspectives. Mis en dignité par la beauté des images, ils apparaissent extrêmement humains et donc très proches.

La proximité, c’est la qualité première des films réalisés par le collectif Tribudom et les habitants des quartiers dits « sensibles » de Paris et de la région parisienne. (1) Inégalement maîtrisés en terme de mise en scène, cadrage et jeu d’acteurs, mais faisant corps avec le réel, ils se veulent davantage chronique que réelle fiction. Ils oscillent entre les relations hommes-femmes et la dureté des conditions de vie liée aux aléas familiaux et économiques. Ils insistent souvent sur l’interculturalité vécue au quotidien, confrontant par exemple Asiatiques et Africains, mais n’en font jamais un cliché : la difficulté de la cohabitation de cultures différentes est au contraire un sujet traité dans sa complexité. Ainsi, Amer béton de Ludovic Rivalan (13′, 2010) met-il en scène trois personnages déambulant dans les rues de Ménilmontant en solitaire et méditant sur leurs amours déçus ou incertains. Dans Droit dans les yeux d’Elhadj Sidibe (4’19, 2010), une jeune Beure se déclare avec insistance à son ami noir qui ne sait comment gérer ses avances. Les deux films sont touchants de sincérité, tout comme Reyah ! de Sophie Imbert et Delphine Dumont (11’40, 2008) où les amis d’une femme l’aident à récupérer son mari qui veut retourner au bled. Elle se fait belle pour lui sans succès, jusqu’au retournement final. Dans un autre film sensible, Les Fleurs du silence de Carmen Arza Hidalgo (14′, 2009), une mosaïque d’enfants mutiques trouvent les voies de sortie de leur solitude pour s’exprimer en silence des sentiments amoureux. Les enfants ou adolescents restent le grand sujet, souvent héroïques dans leur tentative d’assumer leur lot de dureté, comme Anaïs dans La Fille seule de Claude Mouriéras (15’16, 2010) qui n’a plus de nouvelles de sa mère et doit s’occuper sans le sou de ses trois jeunes frères et surs. La tension inhérente à la situation porte le film qui développe un récit bien conduit dans les tentatives maladroites d’Anaïs de trouver l’argent nécessaire. De même, l’enquête d’un policier sur la mort d’un élève structure Le Bruit du silence d’Atisso Médessou (16’05, 2010) en une série de flashs entre la réalité et la conspiration du silence qu’opposent les élèves aux questions de plus en plus pressantes du policier. Les communications par sms sont jouées par les acteurs dans des scènes originales de même que dans Le Cur gros de Karim Bensalah (15’53, 2009) des scènes oniriques entrecoupent le récit pour évoquer le ressenti d’Angela, petite fille confrontée à la disparition de son père et la douleur de sa mère. La réalité des sans-papiers est évoquée par Kumba, une jeune Ivoirienne qui ne sait comment faire garder ses enfants pour faire des ménages dans C’est à Dieu qu’il faut le dire d’Elsa Diringer (17′, 2010) et par le combat de la coordination des sans-papiers de Paris dans Chacun pour tous de Mona Abdel Hadi, Ivan Basso, Sylvain Piot et Frédéric Rumeau (17’51, 2009).

Ces films du collectif Tribudom ont en commun une épaisseur humaine qui manque à tant de fictions clichés. Issus d’un travail collectif approfondi en ateliers d’aide à l’écriture (classes de primaire ou de collège) et d’un réel suivi de production, ils sont toujours le résultat d’une démarche personnelle basée sur le vécu des jeunes, nés des discussions des réalisateurs avec les jeunes en atelier ou bien suite à un appel à projets de l’association. Leur fragilité et leurs failles expriment mieux que des images bien léchées les réalités dans lesquelles ils puisent leur véracité. Ce sont certes des chroniques mais certains témoignent d’une belle poésie et tous mettent en scène des personnages marquants qui restent ancrés dans les mémoires. Surtout, ces films comme tous les autres que nous avons évoqués sont des uvres d’aujourd’hui, ancrées dans le réel de l’interculturel et de la diversité, expressions endogènes de jeunes réalisateurs ou réalisatrices qui se saisissent du média cinéma pour dire au monde non seulement leur expérience migratoire ou interculturelle mais aussi leur apport. Ils prennent ainsi une place originale au sein d’un paysage audiovisuel formaté, alternative aux idées reçues, pour proposer à qui veut bien les voir et les entendre une compréhension à hauteur d’homme de leurs vécus.

1. cf. [ www.tribudom.net] ) et les reportages réalisés par France 3 et Arte sur le mode de fonctionnement collectif de l’écriture à la réalisation des films [www.dailymotion.com/collectifTribudom] .///Article N° : 10081