À 69 ans, Bonga est de toutes les scènes françaises cet été. Après le Cabaret sauvage le 31 mai 2012, il sera au festival Rio Loco, consacré à la lusophonie, du 13 au 17 juin à Toulouse. L’occasion pour Africultures de rencontrer l’artiste angolais, qui a sorti son trentième album en septembre dernier, une uvre musicale saisissante et colorée dont lui seul connaît la recette. Rencontre avec une grande figure du militantisme angolais, toujours habité par la ferveur de ses débuts.

Vous avez une relation particulière avec la France comme le montrent ces petits duos bonus qui apparaissent sur votre dernier album, avec Bernard Lavilliers et Agnès Jaoui. Vous y avez aussi vécu. Vous y êtes en tournée. Comment est née cette histoire d’amour ?

Oui en effet, j’ai aussi collaboré avec des artistes tels que Christophe Mae ou Raphaël. La France est un pays qui m’est très cher, tout a commencé là-bas avec la réédition de l’album Angola 72. À cette époque, j’y ai rencontré des gens d’horizons diverses comme Manu Dibango, Fela Kuti par exemple. Quand je pense à Paris, je pense au quartier latin, à la maison d’édition Présence Africaine, ou encore à la rue des écoles où Bernard Lavilliers et moi avions l’habitude de nous voir régulièrement. C’est la capitale culturelle par excellence, c’est une ville ouverte au monde et aux différentes cultures.

De manière inattendue, vous participez aussi au prochain album du rappeur français Gaël Faye (qui sortira en septembre). Pourquoi cette collaboration ?

Gaël Faye est un artiste complet, c’est une pointure. Je le dis sincèrement et pourtant j’ai plus de 40 ans d’expérience derrière moi. Je ne suis pas figé dès lors que j’aime le travail d’une personne et que je ne vais pas contre ma propre vision de la musique. J’ai été impressionné et touché par le talent et l’engagement de cet artiste d’autant plus qu’il me fait penser à moi, lorsque j’étais plus jeune. Son côté révolutionnaire m’a beaucoup plu, et ce fut un réel plaisir de participer à son prochain album. Trop de jeunes oublient que la meilleure façon de changer les choses dans ce monde est d’en parler, d’en discuter, d’utiliser l’art pour pointer du doigt ce qui se passe chez nous, mais aussi ailleurs. Gaël Faye représente la jeunesse participative, la jeunesse politique, celle qui bosse et qui ne reste pas devant la télé ou les écrans d’ordinateur.

Sur son nouvel album Pili pili sur un croissant au beurre, vous intervenez sur la chanson « Président » une chanson engagée qui parle du Burundi. Votre militantisme ne s’arrête donc pas à l’Angola ?

Bien sûr que non. Je ne m’arrête pas à l’Angola. Le continent tout entier est concerné. Les problèmes de corruption ou de dictature concernent la plupart des pays africains à quelques exceptions près. Je trouve ça bon de le rappeler. Gaël parle du Burundi mais cette chanson pourrait s’appliquer à bien d’autres pays, malheureusement.

Pourquoi avoir choisi Bonga Kuenda comme nom de scène ?

Parce que c’est ma nature, c’est ce que je suis. Ce nom fait référence à mes racines, à l’endroit d’où je viens. J’ai été baptisé José Adelino Barceló de Carvalho à ma naissance mais je suis né à Bonga Kuenda. Je me suis donc rebaptisé ainsi. Un nom angolais, pour un artiste angolais.

Vous avez une histoire assez singulière : guerre civile, exil, mouvements politiques et culturels. Votre vocation musicale est-elle essentiellement liée à l’histoire de votre pays ?

L’art s’inspire souvent de choses vécues ou vues. Ma musique, c’est mon histoire mais aussi et surtout celle de mon pays. En Angola, notre culture nous a été enlevée et notre identité angolaise interdite. La musique a été un élément majeur dans ce processus de résistance et de réappropriation qui s’est installé en Angola. La musique a bien plus d’importance que n’importe quel discours politique surtout pour nous Africains, car nous accordons une très grande place aux chants, aux percussions et à tous ces rituels musicaux qui contribuent à la transmission de notre culture. Je fais de la musique parce que c’est la meilleure manière de faire quelque chose d’utile pour mon pays. Lorsque l’on parle de l’Afrique, on en fait souvent référence comme étant un pays malade, corrompu, pas autonome et j’en passe. Mais lorsque l’on parle d’un artiste africain et que l’on apprécie sa musique, on approuve la culture d’un pays tout entier et ce prestige, cette image positive, c’est ce qui rend le peuple heureux.

Vous vous en servez donc comme une arme, c’est une forme de militantisme.

Bien sûr. La musique n’a pas de frontière, elle passe partout. Si on ne lui ouvre pas la porte, elle se faufile, et pénètre les foyers en passant par la radio, la télévision

Elle éveille les consciences. Lorsque j’étais encore un athlète et que je courais avec le drapeau portugais, je savais que ce n’était pas moi. J’avais besoin de courir avec le drapeau de l’Angola, mais je ne l’avais pas, et ce jour-là, j’ai décidé que mon drapeau serait la chanson et que je le brandirais longtemps.

Votre musique est celle de la résistance, de la mémoire, pensez-vous que la jeune génération de musiciens sera aussi engagée que vous et qu’elle perpétuera ce « combat » pour le maintien de la culture angolaise ?

Oui, j’ai conscience d’être une référence de poids lorsque des gens s’adressent à moi ou viennent à moi pour me faire part de leur ressenti mais je pense qu’il y en aura d’autres après moi. Pleins de jeunes artistes essayent justement de le faire, il faut du tempérament, de la consistance. C’est dans ma nature et je pense que je ne suis pas le seul, cela dépend des individus. Prenez Cesaria Evora, depuis qu’elle a disparu, certaines personnes se demandent déjà qui prendra sa place. Mais ça demande du temps et du talent pour porter au monde l’histoire d’un peuple à la manière de Cesaria. Mais la lutte continue et ça viendra.

Pensez-vous qu’il existe un problème de méconnaissance de la musique lusophone à l’échelle internationale ?

Absolument. Beaucoup préfèrent la francophonie à la lusophonie, j’ai parfois été exclu. Il m’a été suggéré de chanter en anglais ou en espagnol et même en français, à l’image de Julio Iglésias. On m’a même conseillé de changer de style pour toucher plus de monde, de faire du fado par exemple. Mais je n’y tiens pas. Je pense que le folklore est une richesse et j’admire tous les artistes folkloriques.

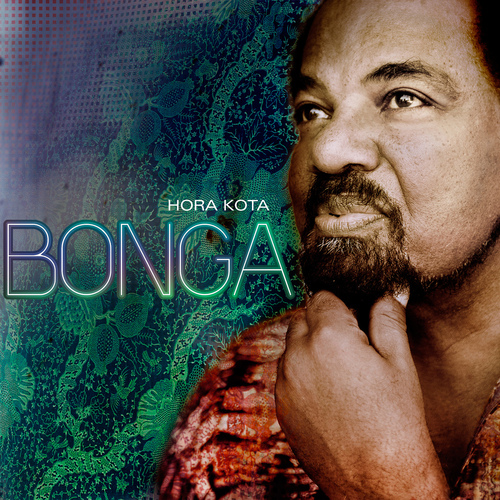

Votre album Hora Kota est assez festif même s’il évoque des thèmes engagés, cette atmosphère carnavalesque est-elle importante pour vous ?

Être engagé en faisant la fête ça fait partie de la vie. N’est-il pas mieux de le faire ainsi ? Ça vaut toutes les larmes et toutes les manifestations de violence. J’aime voir les gens faire la fête ensemble, je pense que c’est l’une des plus belles preuves de résistance.

Dans Fontinhas vous parlez d’un chanteur qui vous a influencé et aidé d’une certaine manière, c’est un bel hommage

L’esprit du carnaval c’est lui. C’est un magnifique danseur et chorégraphe, un artiste passionnant qui crée lui-même ses dikanzas (1) avec lesquels il joue parfaitement bien. C’est une référence et pourtant, on n’en parle quasiment pas. Voilà pourquoi j’ai voulu lui faire honneur. Vous savez, j’ai toujours été influencé par ces gens qui vivent dans l’ombre mais qui apportent tant à la culture d’un pays mais dont on ne parle que très peu.

1. un instrument traditionnel angolais///Article N° : 10765