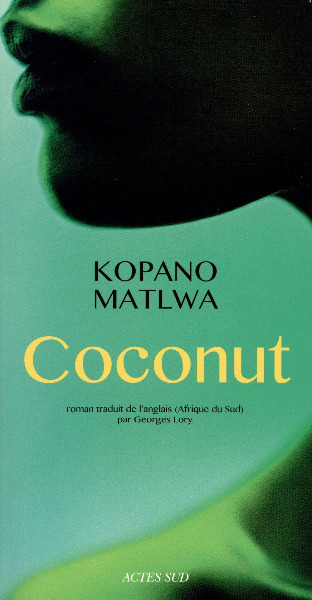

Paru en Afrique du Sud en 2001, Coconut, le premier roman de Kopano Matlwa connaît un succès phénoménal au moment de sa sortie. Il a été traduit en français en cette annee 2015, chez Actes Sud. Africultures avait rencontré l’auteure, par ailleurs médecin, en 2013 lors du festival Etonnants voyageurs à Saint-Malo. Interview.

Africultures : Comment en êtes-vous venue à l’écriture ?

Lorsque j’ai commencé mes études, vers 18 ans, je me posais beaucoup de questions, comme beaucoup de jeunes gens à cet âge-là : « Comment trouver ma place à l’université ou plus largement dans la société ? ». Et cela, dans le contexte identitaire et racial de l’Afrique du Sud. Et je crois que c’était une manière de trouver des réponses et d’essayer de comprendre ce qui se passait.

J’ai ainsi écrit ma première nouvelle lorsque j’étais encore au lycée. Et je me suis dit qu’il fallait que je tente ma chance, j’ai démarché plusieurs éditeurs et j’ai gagné un concours d’écriture.

Devenir un écrivain n’a jamais fait parti de mes projets, j’ai toujours aimé la médecine et c’est toujours le cas. J’aime toujours ce que je fais mais l’écriture aussi me procure du plaisir et j’ai eu, jusque-là, cette chance immense d’avoir deux carrières.

Vous avez été récompensée par le prix Wole Soyinka en 2007. Qu’est ce que cela représente pour vous ?

C’était un réel honneur et surtout cela m’a beaucoup rassuré. Au début, je ne savais pas si j’étais capable d’écrire.

Le revers de la médaille est que je sais désormais que des personnes lisent mon travail et je crois que parfois cela me pousse à m’autocensurer.

Avant cette reconnaissance du public, je pense que j’étais beaucoup plus courageuse dans mon écriture mais dès lors que vous avez des lecteurs, vous prenez moins de risques.

Et il faut se défaire de cette peur de décevoir ses lecteurs parce que je pense que l’on écrit des choses intéressantes qu’à condition de ne pas avoir peur de l’opinion d’autrui et de la critique. J’apprends à m’émanciper de mon audience en quelque sorte.

Vous faites partie de la génération des « born-free » en Afrique du Sud, qu’est ce que cela signifie aujourd’hui ?

L’apartheid et le colonialisme sont le fruit de plusieurs centaines d’années d’ingénierie sociale et cela ne fait que quelques décennies que nous sommes sortis de l’apartheid. Bien que les lois aient changé, cela demande beaucoup de travail de changer les curs et les esprits. Le chemin est encore long.

Le racisme fait à la fois du mal aux victimes et aux racistes mais je ne pense pas que cela soit propre à l’Afrique du Sud. Je viens de passer 18 mois au Royaume-Uni, j’ai réalisé que les Européens aussi avaient encore beaucoup de travail. C’est un problème qui concerne toute l’humanité.

Cela a été très intéressant pour moi de quitter mon pays et de réaliser que ces problèmes se retrouvent partout. Simplement, ils se manifestent de manières très différentes.

Coconut, le titre de votre premier livre fait référence aux termes utilisés pour désigner ceux qui seraient « noirs dehors mais blancs dedans », blancs dans leur manière de vivre

Coconut, mon premier roman parle de cet aspect. J’ai grandi en Afrique du Sud où la beauté signifiait être blanc avec des cheveux blonds et des yeux bleus ou encore parler anglais avec un certain accent. Ce qui entraîne un sentiment d’infériorité pour les jeunes noirs.

Coconut traite de ces choses que l’on ne peut pas abolir à coup de lois. L’amour de soi est quelque chose qu’il faut apprendre par soi-même. Et le fait d’avoir un président noir ne signifie pas que c’est le cas. Parce que durant des centaines d’années, on a répété à des générations entières qu’elles n’étaient rien. Et je pense que Coconut était une façon pour moi d’essayer d’apporter mes propres réponses à ces questions.

Le roman est-il le meilleur moyen d’en parler ?

Je pense que c’est parce que les romans sont moins menaçants. Je suis surprise par l’étendu de mon lectorat et le nombre de personnes qui se sont retrouvées dans mon livre et se le sont appropriées.

A titre personnel, j’écris parce que cela m’aide à répondre à des questionnements qui me taraudent. Ecrire me permet de résoudre les conflits qui me traversent.

Et lire d’autres auteurs m’a permis de me rendre compte que les questions d’identité dépassent les questions de couleur de peau et concernent toute les cultures. Le sentiment d’insécurité quant à son identité est quelque chose que tout le monde connait. Et je pense que les livres sont un endroit où l’on se sent en sécurité pour commencer une conversation que l’on serait trop effrayé d’entamer face à face pour le moment.

Lorsque vous avez cherché à publier votre livre, avez-vous rencontré des difficultés particulières ?

Je me rappelle lorsque j’ai écrit Coconut, j’ai envoyé le manuscrit à quelques éditeurs. On m’a répondu que personne n’achèterait mon livre, que seules les femmes blanches de classe moyenne achetaient des livres en Afrique du Sud et qu’elles n’achèteraient certainement pas le mien.

Mais je pense que de plus en plus de maisons d’édition sont prêtes à publier le type de livres que j’écris.

Vivre au Royaume-Uni a-t-il changé le regard que vous portez sur l’Afrique du Sud ?

J’ai réalisé que nous, les Sud-Africains, pensons que le racisme et la souffrance nous appartiennent. En vivant au Royaume-Uni, je me suis rendue compte que les populations venues de l’Europe de l’Est souffraient également.

Cela m’a donné un certain équilibre dans la façon dont je me percevais comme une victime parce que je pense que j’ai grandi dans une sorte de victimisation. J’ai aussi réalisé que j’étais très fière d’être africaine en raison du sens de la communauté qui existe sur le continent et qui je crois fait défaut en Europe.

///Article N° : 13178