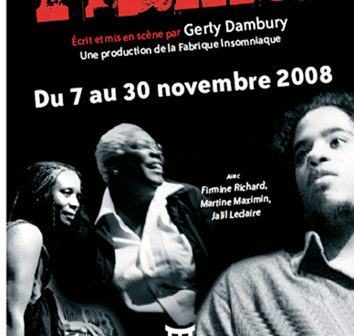

Née en 1957 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, où elle a passé sa petite enfance, Gerty Dambury est à la fois poète, actrice, dramaturge, nouvelliste et metteuse en scène. Elle a écrit et mis en scène Trames présentée en novembre 2008 au Musée Dapper dans le cadre de l’exposition Femmes dans les arts d’Afrique. Rencontre.

Qu’est-ce qui a motivé l’écriture de cette pièce ?

Une femme, ou plutôt une histoire que j’avais dans la tête. Celle de France Alibar qui est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la condition des femmes en Guadeloupe. Je discutais un jour avec une amie, qui fait du cinéma documentaire, du travail de cette femme et étais convaincue qu’il y avait là un film à faire à partir des nombreux témoignages que France Alibar avait collectés. Mais je n’étais pas parvenue à convaincre mon amie

Or France Alibar a fait l’objet d’un fait divers qui avait retourné toute la Guadeloupe dans les années 90 et qui m’avait moi-même beaucoup touchée. Elle a en effet été assassinée par son fils. Et le lendemain de ma conversation infructueuse avec mon amie documentariste, j’ai écrit cette pièce qui met en scène une mère et son fils. Le texte est né très rapidement, comme si je le portais en moi depuis longtemps et qu’il attendait d’émerger.

Le texte qui s’est imposé à vous à ce moment-là a-t-il beaucoup évolué depuis ?

Dans un premier temps, le texte était centré sur les deux personnages avec une voix enregistrée qui évoquait les entretiens de France Alibar. Mais le témoignage que l’on entend est une parole reconstruite, une réminiscence de ce que je connaissais de son travail. Le premier texte-témoignage que j’ai écrit est « la femme au bébé », les autres ont pris forme après. Car j’ai finalement éprouvé le besoin de développer cet autre aspect de la pièce : cette réalité de la condition des femmes à travers des tranches de vie et j’ai rajouté un personnage qui vient incarner, convoquer d’autres femmes sur le plateau. C’est dans un troisième temps de l’écriture que Dabar est arrivée. Et de cette pièce à deux personnages née dans l’urgence, je suis arrivée à Trames, pièce à trois personnages et six voix.

Ce détour par une rêverie cinématographique qui vous a finalement amenée à l’écriture de la pièce est tout à fait étonnant, car il y a dans votre théâtre une poétique des images et votre dramaturgie avance souvent comme un montage cinéma, dans le même rythme et la même fragmentation.

Je crois que dans le fond j’ai une grande envie de cinéma. (Rires.) Dans le théâtre tout est sur le même plan, pas de séquence, pas de profondeur ou de hiérarchie.

Il y a beaucoup d’images cinéma qui surgissent à travers les paroles des personnages, d’images en action, d’images grouillantes et saturées : l’animation des rues, les bas-fonds de Pointe à Pitre, l’Afrique urbaine

Des images qui se superposent. Est-ce que ces effets de superposition traitent de « la trame » ? Les deux imaginaires qui s’affrontent évoquent ces photos couchées les unes sur les autres sur un même papier. Est-ce cela le sens du titre ?

En fait, je ne parviens jamais à donner de titre à ce que j’écris. C’est toujours par accident que mes pièces finissent par trouver un nom. Chez moi les titres arrivent par des anecdotes et pour cette pièce, les choses sont très décalées. Je parlais avec enthousiasme à un ami du nouveau tram qui a vu le jour dernièrement dans le sud de Paris et regrettais de ne pas encore avoir eu l’occasion de l’emprunter. Et cet ami me lance « Eh bien décidément c’est le tram de ta vie ! ». Or les premières personnes qui ont lu ma pièce me disaient : « c’est poignant, c’est un drame

». Alors pour me débarrasser, parce qu’il fallait bien trouver un titre, pour désamorcer aussi le côté « poignant », j’ai repris le calembour et ai baptisé la pièce « Trames ». Puis le titre a fait sens. Il correspondait aussi assez bien à une photo que j’avais faite au Mali de la Mosquée de Mopti et qui ressemblait à un tissu avec des effets de trame à cause du travail de la lumière. Et cette idée du tissu, on la retrouve à la fin de la pièce avec le morceau d’étoffe que la mère offre à son fils.

On a en effet le sentiment que la mère tisse une trame mémorielle avec les fils des vies de toutes ces femmes qui se sont confiées à elle.

Je voulais donner le sentiment d’un tissage d’espaces et de temps : l’enfance, l’adolescence, le retour au pays

Pour moi les trois femmes sont d’époque différente, la femme au bébé est rattachée aux années 50, la femme lapidée appartient plutôt à la fin des années 70 et la femme sur le boulevard, c’est une femme de Pointe-à-Pitre aujourd’hui en 2008, dans le chaos, la modernité, l’urbanité.

La trame de la pièce, c’est aussi ce fond sociologique qui s’exprime par le travail de la mère et témoigne de la complexité économique de la Guadeloupe et de la violence qui la traverse, mais avec beaucoup de dignité de discrétion de nuance, avec la finesse de la native que vous êtes, par le prisme des liens charnels qui sont les vôtres avec ce pays. Et il en ressort une grande humanité.

C’est dès le départ voulu. Le texte est né rapidement, mais il est aussi la suite d’un travail qui a commencé il y a longtemps et qui est déjà en germe dans d’autres pièces comme : Enfouissement ou Confusion d’instant. Beaucoup des figures qui surgissent dans Trames trouvent leurs contours dans des pièces précédentes : la femme droguée sur le trottoir, le clochard au téléphone portable, les jeunes gens qui dévalisent les vieilles personnes

ce sont des visions de Pointe-à-Pitre sur la Place des Victoires

Cette foule emportée dans une course précipitée vers quelque chose qu’elle ne trouve pas, un besoin irrépressible de remplir un vide et toutes ces hordes de jeunes et de moins jeunes détruits par le crac et qui emballent leurs pieds dans des sachets en plastique, parce qu’ils n’ont plus rien.

La dérive de Christian, le fils, dans les rues de Pointe-à-Pitre, est un peu emblématique de la dérive de tout une jeunesse qui ne parvient pas à se construire un avenir, à se projeter dans un lendemain.

Son mal-être tourne autour de sa mère, du regard de la mère de l’absence du père et de ne pas savoir s’il est plutôt africain ou antillais,

Qu’avez-vous mis de vous dans cette pièce ?

Dans les répliques, il n’y a rien de ce que j’ai pu dire dans la vie qui soit présent. Bien sûr quand j’écrivais je savais bien que j’avais un fils comédien et qu’il pourrait jouer ce rôle, mais je ne voulais justement pas mettre une phrase qu’il aurait pu entendre de moi dans la vie. Mon expérience de mère est bien sûr derrière tout cela et certaines des inquiétudes de Gilette sont aussi les miennes, bien évidemment. Mais il n’y a pas Jallil dans Christian, comme et il n’y a pas Firmine (qui a aussi un fils) dans Gilette.

Avez-vous évoqué ce phénomène de projection avec vos comédiens ?

Firmine avait peur au début de se laisser aller à des émotions personnelles et d’ailleurs, la scène finale est très difficile pour les deux et on ne l’a pas encore trouvé. Jalil a du mal à faire le geste et Firmine a aussi du mal à se laisser faire.

Il faut dire que vos personnages sont très authentiques et résonnent avec force, tant ils renvoient à des situations de la vie que beaucoup de femmes ont partagées. En revanche le personnage de Dabar est plus onirique, plus inquiétant aussi.

Dabar c’est une construction totale. Je suis un jour tombée sur ce nom et ai appris que Dabar est un prénom hébreu qui signifie « la parole », « le destin » et quand ont dit « dabar yahvé », c’est la parole divine. Or j’avais construit un personnage qui met en scène, qui nous dit : voilà, je vais disposer un espace et mettre deux personnages dans cet espace, vous allez voir ce qui se passe

les deux vont accomplir leur destin mais moi je sais où ils vont.

Dabar est en somme une force de transcendance, un regard divin

Tout à fait. Et j’aimais justement la résonance du mot, j’aimais ce qu’il avait comme signification, il allait avec l’idée que je me faisais du personnage et il ouvrait sur une autre culture, une autre religion, le Judaïsme après le Christianisme et l’Islam qui traversent déjà la vie de Christian.

Christian est dans une quête spirituelle, une quête d’identité aussi.

Je n’avais pas pensé toute suite à cette recherche d’identité dans laquelle pourtant beaucoup d’entre nous les Noirs, sommes engagés. Le mal-être de Christian a à voir aussi avec cette recherche de lui-même.

Dans cette quête, l’Afrique représente un détour, un voyage un peu mythique. Mais qui est aussi source de déception, de désenchantement. Ce qui est raconté peut être finalement très violent, c’est un rêve impossible, empli de frustration, de désespoir, quelque chose que l’on s’est inventé et qui reste « inatténiable », qui n’existe pas.

Pour ce qui me concerne, quand j’ai écrit Trames je connaissais le Mali et j’ai adoré être là-bas. Je n’ai pas vécu le rejet dont je parle dans la pièce. Je me rappelle même une expérience qui est carrément à l’envers de ce qui est dit dans Trames. Moi qui suis Antillaise, je me suis un jour retrouvée en pays dogon en excursion avec un groupe dont j’étais la seule Noire. Nous avions escaladé une falaise et arrivée tout en haut, au détour du village, deux femmes qui pilaient m’ont fait signe à moi. Elles ne parlaient pas, mais elles m’ont fait signe de venir

alors je me suis déplacée et elles m’ont tendu le pilon. Ce geste était une manière de me ramener vers elles, de me réintégrer en somme : viens, toi, tu fais partie de nous. Je n’ai jamais vécu de rejet de la part des Africains. Mais il est sûr que c’est un sujet d’interrogation aux Antilles. J’ai entendu des tas d’histoires à ce sujet, ce que raconte Maryse Condé de son retour en Afrique, et les histoires de ceux qui sont partis là-bas par désir de découverte. C’est intimement lié à l’histoire de la séparation originelle. Il y a aussi ces Antillais de retour au Ghana et pour qui le village avait organisé un rituel afin de leur demander pardon. On ne peut pas aborder notre relation à l’Afrique de manière innocente.

Mais la relation de Christian avec son père, « l’Africain », est parfois un peu brutale

Je n’ai jamais entendu un Africain dire « fils d’esclave » à un Antillais. Mais cette réalité, cette tension existe. Essayons de ne pas mettre ces questions sous le boisseau. Remonter aux sources c’est important. On est souvent confronté à ces contradictions : certains voudraient en finir avec le passé qui dérange et d’autres préfèrent le regarder en face pour construire l’avenir.

Dabar accentue beaucoup la dramaturgie du rituel qui caractérise votre théâtre. Dès le début, on sait que le drame qui se joue est un éternel recommencement, le recommencement de toutes les mères avec tous les fils.

En fait le rituel traduit l’impuissance à communiquer. Les personnages sont dans une telle absence de dialogue que pour maintenir un semblant de relation ils ritualisent les choses.

On voudrait arriver à se dire des choses, mais on n’y parvient pas. On ne parvient pas à entrer au cur de ce qui fait mal et on le redoute en même temps, on a la prémonition qu’entrer au cur du sujet conduira à la perte

Alors on tourne autour de ce point névralgique et quand on finit par l’atteindre, c’est le dénouement fatal et l’incandescence de la mort.

Ces crimes familiaux défrayent régulièrement la chronique guadeloupéenne et pourtant on ne regarde en effet jamais en face cette violence du dedans.

Je me rappelle cette une paradoxale de France-Antilles en 1998 peu avant les fêtes de Pâques et tout à fait symptomatique de ce phénomène. Sur la première page du journal, tandis qu’en manchette l’évêque de la Guadeloupe s’inquiétait des violences de la société et lançait un appel au ressaisissement, une extraordinaire photo montrait un homme qui brandissait un crabe énorme annonçant la fin du carême et les festivités pascales. De toute évidence la société guadeloupéenne est dans le déni.

La tension dramatique est arc-boutée sur cette violence latente et souterraine prête à bondir de l’ombre et pourtant la pièce et aussi pleine de drôlerie d’échanges enlevés et très rythmiques, le dialogue swingue grâce à une respiration créole extrêmement maîtrisée et on assiste à un pas de deux improbable.

Le créole surgit à des moments particuliers d’intimité de confidentialité ou de colère. Les moments où les personnages sont à fleur de peau et où l’émotion s’invite justement.

Le créole donne une respiration au français qui induit une grande musicalité et les comédiens s’emparent avec force de cette dimension acoustique.

L’ambiance de la Caraïbe et de Pointe-à-Pitre en particulier est surtout convoquée par le travail sonore de Jacques Cassard qui a créé une musique originale pour le spectacle. Je voulais des nappes sonores, des atmosphères, une profondeur acoustique.

Vous avez choisi de mettre en scène vous-même votre texte. Comment avez-vous pensé l’espace avec votre scénographe Catherine Calixte ?

J’étais partie sur l’idée de quelque chose de très abstrait : juste trois portes et des ombres, je voulais mettre l’accent sur le côté onirique du texte, avec ces femmes qui se matérialisent peu à peu sous nos yeux. Mais à la relecture, il a fallu abandonner cette idée, car il y avait quelque chose de très concret que l’on ne pouvait pas évacuer : il y avait la présence de la rue, un espace à la fois intérieur et extérieur. Or, je voulais que le plateau convoque l’intérieur comme l’extérieur. On a choisi avec Catherine de rendre cette porosité par un rideau de bandes plastiques très léger, comme une lavandière qui ouvre sur la rue, et on a travaillé sur les circulations d’énergies.

Dabar installe le décor sur un plateau vide, elle se déplace sans bruit et sort de derrière une palissade. Il faut qu’on ait le sentiment que les objets arrivent tout seuls que l’ensemble du décor dépend des caprices de Dabar et que le dispositif change en permanence.

Il y a aussi dans le fond un mur en tissu sur lequel est dessinée une ombre

C’est l’imaginaire, l’illusion de Christian, la vision fantasmée de ces femmes qui dévorent l’espace intérieur de sa mère et qui empêchent sa mère de le voir. Il lui dit « tu me regardes, mais tu ne me vois pas ». Il est convaincu qu’elle ne voit que l’image qu’elle se fait de lui, mais qu’elle ne le voit pas. Et qu’il aura beau faire, changer d’allure de vêtements

elle ne voit pas les changements, elle ne remarque rien. Et lui se persuade que ce sont toutes ces femmes, toutes ces ombres de femmes qui vont peu à peu s’incarner dans l’espace qui empêchent la relation entre sa mère et lui.

Comment avez-vous choisi les acteurs ? Car on a le sentiment que les rôles ont été taillés sur mesure pour Jalil Leclaire et Firmine Richard.

Au départ, j’avais bien sûr envie que Jalil joue le personnage de Christian et je souhaitais travailler avec Martine Maximin, avec qui j’ai une longue complicité. Mais, Martine m’avait dit non, après avoir lu la pièce : « Gilette ce n’est pas moi ». Ma fille me disait pourquoi tu ne demandes pas à Firmine Richard. Mon compagnon insistait : « moi je verrais bien ton amie qui joue Juliette dans le film de Colline Serreau dans le rôle de Gilette » Et un jour où nous faisions une lecture du texte, Jalil et moi. Il me dit : c’est fou, j’entends vraiment la voix de Firmine dans le personnage de Gilette. Alors, comme tout ce petit monde ne pouvait pas avoir tort

j’ai sauté sur le téléphone et Firmine, m’a dit en toute simplicité : bon eh bien je passe. Elle a lu le texte dans la nuit et le lendemain elle m’appelle et me dit « Tu sais Gerty, je ne suis pas masochiste

mais je veux le faire. »

Il est vrai que l’on n’a pas souvent vu Firmine Richard dans un rôle grave comme celui-ci.

Firmine joue en effet des personnages plutôt comiques, des femmes pleines de vie qui font rire. Mais elle a aussi un côté petite-fille, elle a des fragilités. C’est la première fois que je dirige Firmine et j’ai envie de l’emmener où elle n’est encore jamais allée. À l’inverse, j’ai très envie d’amener Martine Maximin à être moins sage. Elle joue Dabar, mais aussi donner chair aux ombres et incarner notamment la femme sur le boulevard. Diriger Jalil est encore un défi, car je vais devoir contrarier ses habitudes.

Tourner le dos aux attentes, remonter en douceur à contre-courant n’est-ce pas finalement l’esprit de ce spectacle dont le ton est donné avec cette image sur laquelle s’ouvre la pièce, celle de la mère assise de dos dans un vieux fauteuil ?

Commencer par l’adieu conjure peut-être la trame du destin. (Rires)

///Article N° : 8111