Nomade, curieux, humaniste, anticonformiste, le photographe français Franck Rémy aime les voyages autant que les livres pour leur capacité à le rendre chaque fois plus tolérant. Attiré par ce qu’il définit comme les milieux d’en bas, les paumés, la marge, ce trentenaire qui se sent chez lui partout sauf ici, a exposé un formidable reportage sur la ville malgache d’Illakaka au Café de la gare à l’occasion de la 12ème édition du Mois de la Photo à Tana. Rencontre avec ce timide au grand cur.

Vous faisiez partie de la vingtaine de photographes exposant dans le cadre de la douzième édition du Mois de la photographie à Antananarivo. Vous êtes l’un des rares Français à y avoir participé. Quelle relation entretenez-vous avec Madagascar?

J’ai découvert Madagascar il y a quatre ans, en m’installant à Fianarantsoa. Je dois avouer que je me suis installé là-bas uniquement pour suivre la femme avec laquelle je vivais alors. Je n’éprouvais absolument aucun intérêt pour ce pays, et j’y ai débarqué avec une méconnaissance totale de l’endroit. Les premiers mois, loin des lumières de la ville, j’ai fait la fine bouche, impossible de parler du conflit israélo-palestinien ou du dernier livre en vogue avec des paysans betsileo, trop occupés à faire chaque jour des kilomètres à pied pour vendre trois carottes au marché. Et puis la magie a pris assez vite : j’étais là, autant en profiter. Je me suis « ouvert », et tout est alors venu très rapidement. Quatre ans plus tard, bien que je sois toujours aussi grand et toujours aussi pâlot, je me sentais chez moi pour la première fois de ma vie, j’avais l’impression d’être un poisson dans l’eau.

Qu’est-ce que j’ai aimé, qu’est-ce qui a bien pu me faire tomber là-dedans ? Je ne sais pas, c’est délicat

Il y a bien sûr ce « vivre ensemble » dont on parle tellement à propos de l’Île Rouge, la courtoisie des Malgaches, leur dignité, leur tendresse, leur courage et même leur rage de vivre malgré toutes les embûches vécues au quotidien. Leur tolérance aussi : j’ai pu ainsi profiter de mon statut d’étranger et des libertés que cela m’a procurées, tout en étant accueilli comme chez moi. Par exemple en me voyant partir à Ilakaka, les gens ne comprenaient pas : « Que vas-tu faire là-bas ? Des photos ? Mais pourquoi ? Tu es fou, c’est dangereux ! » Et de rire, simplement, avant de me rappeler d’être de retour pour le baptême du petit dernier

Je crois que j’ai énormément appris grâce aux Malgaches, à dépasser mes petits problèmes existentiels, à être heureux. J’ai parfois été triste, vu des choses très dures, j’ai assisté à des enterrements et présenté trop souvent mes condoléances, mais j’ai aussi beaucoup ri lors de mariages et participé à des belles fêtes. Je me suis senti vivre, au plein sens du terme.

De retour à Paris, je repense souvent à ce monsieur d’Ilakaka, avec lequel j’ai discuté en pleine canicule devant le tas de planches vaguement ficelées qui leur servaient de maison à lui et à ses enfants affamés. Je lui ramène un portrait que j’ai fait de ses enfants, je lui raconte ma vie avec mon malgache « mot à mot », il est surpris, il s’amuse beaucoup, il éclate de rire, et s’arrête soudain en me regardant, stupéfait : « Eh bien ? Qu’est-ce que tu as ? Pourquoi tu me regardes comme ça ? Quand on n’a plus rien, il nous reste toujours le rire, non ? »

Et puis, Madagascar, c’est aussi pour moi la découverte de la photographie. Lorsque j’arrive à Fianarantsoa, j’ai un appareil un peu vétuste, quelques pellicules noir et blanc, un manuel pour développer lesdites pellicules, et la vague intention de « faire des photos ». Très vite, je suis contaminé par ce beau virus, et je réalise qu’un appareil photo est une chose extraordinaire à Madagascar pour rencontrer les gens. Je ne sais pas si j’aurais persévéré en allant m’installer ailleurs, à Dubaï par exemple

Les paysages et les natures mortes ne m’intéressent pas outre mesure si elles ne relèvent pas du quotidien des gens. Finalement, les Malgaches, par leur grand plaisir à se faire photographier, à profiter de l’occasion pour discuter, m’ont aussi offert ça : la photo.

Dans le cadre de cet évènement, vous exposiez un reportage sur les mines d’Ilakaka. Comment êtes vous venu à vous intéresser à l’histoire de cette ville ? Que représente Ilakaka pour vous ?

Ilakaka

J’en avais entendu parler, comme tout le monde, pour son côté « far west », vaguement dangereux, avec ses histoires de criminalité, de prostitution

Le jour où j’ai entendu ce nom pour la première fois, l’histoire de cette « ville » m’a d’emblée fascinée. Imaginez le paysage en décembre 1997 : un vaste plateau aride et désertique, du genre savane, avec trois maisons en terre perdues là, au milieu de nulle part

Quelqu’un trouve une pierre qui ressemble à un saphir et monte à Antananarivo pour faire expertiser son précieux caillou. Le temps que cela se fasse, il lui faut deux mois pour redescendre, et là, que trouve-t-il dans son champ ? Des milliers de personnes, qui se sont ruées de tout le pays, mais aussi de l’étranger, pour creuser çà et là et tomber sur la pépite qui les sortira de la misère et leur ouvrira les portes d’une vie meilleure. On estime qu’en 2002, 150 000 personnes environ vivaient à Ilakaka, souvent dans des conditions de vie extrêmement précaires. Cela me fascine. Aujourd’hui il y aurait environ 30000 personnes, mais l’État n’a toujours pas reconnu le statut de commune à cet immense ensemble de baraquements. Pourtant, il y a maintenant des gens installés définitivement, des écoles (privées), des églises, une mosquée

Mais pas d’eau courante ni d’électricité. C’est un « investisseur privé » qui a installé des groupes électrogènes pour revendre ensuite de quoi alimenter une ampoule aux particuliers qui en ont les moyens, notamment quelques gargotiers.

Pour le reste, toute activité tourne autour du saphir : seuls quelques vieux se sont lancés dans l’agriculture, et les produits alimentaires sont donc « importés » d’autres régions

et donc plus chers.

J’y suis allé la première fois avec un ami, François-Régis Durand, photographe lui aussi. Le matin de notre départ, au stationnement de Fianarantsoa, nous lisons dans le journal l’histoire de ce mineur décapité après avoir trouvé une pierre particulièrement grosse. Cela ne nous rassure pas du tout ! Dans le taxi brousse, les gens nous redemandent trois fois si nous sommes réellement sûrs de ne pas nous arrêter dans la ville touristique de Ranohira, une vingtaine de kilomètres avant Ilakaka

Et puis, dès le soir de notre arrivée, je fais une toute première image que j’aime encore aujourd’hui, trois ans plus tard ; je suis d’emblée conquis par le potentiel photographique de la ville : la lumière est magnifique, le décor de ces baraquements au milieu d’un paysage désertique et jalonné de cratères et de ravins est parfait.

Et puis, dès le lendemain, l’aspect humain arrive à son tour : personne ne nous agresse, tout le monde nous interpelle par curiosité, très surpris lorsque le grand « vazaha » que je suis explique que nous ne sommes ni journalistes pour TF1 ni acheteurs de saphir. Du fait de la chaleur, des lieux d’habitation plus que vétustes, les gens passent beaucoup de temps devant chez eux, à l’extérieur, et nous sommes constamment interpellés. Les gens sont vifs, les enfants très délurés, le rire et les colères à la commmedia dell’arte fusent facilement, c’est très festif

C’était il y a trois ans, et j’y suis retourné depuis une dizaine de fois. Et cela m’a aidé à comprendre Madagascar. Cet endroit est un formidable laboratoire social : outre quelques étrangers d’origines sri-lankaise ou thaïlandaise notamment, toutes les populations du pays habitent ici, c’est quasiment unique. Les lois en vigueur viennent davantage des habitants eux-mêmes que de l’État, grâce notamment à l’action des anciens de chaque communauté qui ont fédéré leurs actions au sein de l’historique « fonkontany FF 18 », en référence aux 18 peuples du pays. Et au final, compte tenu du dénuement des gens et de leurs conditions de vie difficiles, cela se passe beaucoup mieux, au niveau du « savoir vivre ensemble », que dans certains quartiers d’Antananarivo.

Comment s’est déroulée la réalisation de votre travail photographique ? Comment a-t-il été perçu par les habitants d’Illakaka ?

Comme je vous l’ai dit, nous sommes à Madagascar, où la photographie est largement bien accueillie. À Ilakaka, les gens vivent pour ainsi dire dehors, ce qui donne encore plus de facilité pour aller à la rencontre de l’autre. Au début, la question était toujours de savoir si j’étais journaliste. Les gens ne comprenaient pas que je ne sois là que pour un intérêt humain et non vénal, professionnel ou simplement comme un voyeur. Ils étaient méfiants, beaucoup refusaient que je les photographie sans que je leur donne de l’argent en échange, ce que je ne fais jamais. Et puis je suis revenu, à chaque fois avec des tirages, et j’ai commencé à faire partie du paysage. Les gens ont commencé à s’habituer à voir ce vazaha dégingandé déambuler avec son appareil photo ; la confiance s’est installée, et j’ai du coup été très rapidement dépassé par les événements : de plus en plus de gens m’ont sollicité pour que je les photographie, je me voyais parfois appeler des quatre points cardinaux par des parents qui me faisaient signe de loin pour que je vienne photographier leurs enfants, auxquels ils enfilaient vite fait un pantalon propre pour que je fasse leur portrait devant le seul arbre proposant un peu de verdure à 100 mètres à la ronde. C’est un très bon moyen pour créer des relations suivies, mais il a tout de même fallu que j’apprenne à dire non, que je me défende. Il m’est même arrivé de me faire carrément engueuler par des gens insatisfaits ! Je me souviens aussi de cette maman, très douce. Je lui donne son image, elle me remercie, mais je vois qu’il y que quelque chose la chiffonne

« C’est à cause du noir et blanc ? » je lui demande. « Non, c’est pas ça

Mais pourquoi tu m’as coupé la tête ? »

Lors de mon dernier séjour, l’exposition à Antananarivo était déjà lancée, ce que bien sûr je me suis empressé d’annoncer à des personnes que je peux maintenant qualifier d’amis. J’ai été très touché lorsque l’une d’elle, surnommée « Madame Fara », m’a déclaré à propos de mes images en m’offrant un café : « C’est bien, cela va donner une autre image de nous. Merci. » J’ai été comblé.

Visages d’enfants, chien errant, portraits de femmes au travail, instituteur à l’école (

) très rapidement, on comprend que ce n’est pas tant la mine que ceux qui y travaillent et qui en vivent qui ont retenu votre attention. Pourquoi ?

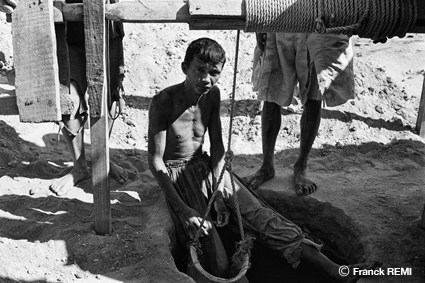

En allant à Ilakaka la première fois, je n’avais pas d’idées préconçues sur ce que je voulais faire, à part découvrir cet endroit vu avec beaucoup de préjugés de l’extérieur. Le saphir devait bien sûr être présent dans mes images, puisque la « ville » n’existe que par et pour cette pierre. Lors de mes deux premiers séjours, j’ai donc particulièrement photographié des mineurs au travail, que ce soit dans les galeries ou les mines à ciel ouvert, ou encore lors du tamisage de la terre au bord des rivières. Mais très vite, je me suis rendu compte que je n’avais rien d’un journaliste : à travers la photographie, je cherche aussi des réponses à mes propres questions sur le sens de la vie, la marche du monde, l’idée de « l’Homme » et du bonheur

Or, présenter la seule activité liée au saphir aurait demandé de ma part une démarche tout à fait journalistique, j’aurais du faire l’effort de prendre contact avec certaines personnes, éviter le plus possible la part de hasard à laquelle je suis très attaché dans ma rencontre avec les autres. Montrer le saphir lui-même, cela aurait demandé des images allant du paysan débarquant du taxi brousse pour tenter sa chance dans une galerie jusqu’à la vitrine d’une boutique de la place Vendôme

en passant par les coffres forts des intermédiaires étrangers gardés par des hommes en armes. Cela aurait peut-être été plus « spectaculaire », mais à mon sens cela n’aurait fait que renforcer cette idée de ville « far west ». Pour tout dire, j’ai pris ces images à Ilakaka le plus sérieusement que j’ai pu, en respectant des véritables horaires de travail, mais sans jamais perdre de vue que j’étais là aussi pour mon propre plaisir, parce que photographier les gens de cet endroit me rendait extrêmement heureux.

En outre, il faut avouer que le saphir n’est plus cette manne financière qu’il a pu être autrefois : il y a tout de même une certaine saturation du marché de la demande, et les moyens d’extraction purement manuels amènent les mineurs de plus en plus loin d’Ilakaka, ce qui rend l’activité moins importante aux abords proches de la ville elle-même.

Vos images en noir et blanc, à la limite des peintures pointillistes, s’attachent à donner une carnation et un relief aux personnes que vous photographiez. Quel type de matériel utilisez-vous et quel rôle joue t-il dans la traduction de votre intention photographique ?

Après deux premières années d’images avec du matériel un peu vétuste, j’ai investi dans un Leica M6 avec un objectif 35 mm. C’est petit, discret, ça ne fait pas peur aux gens. Et puis c’est incassable malgré ses quelques chutes, expositions sous la pluie et aux nuages de poussière. Comme me dit un ami, ça a ce côté « littéraire » qui me plaît beaucoup. J’utilise uniquement de la pellicule Kodak Tri-X, du 400 Asa, c’est facile à développer, ça passe partout, en plein cagnard à Ilakaka comme dans la pénombre des bars glauques de nuits fianarois où j’ai aussi réalisé beaucoup d’images. C’est peut-être un peu snob de l’avoir toujours dans une de mes poches, mais je l’assume. Sauf quand les enfants se précipitent vers moi dès que j’ai pris la photo pour regarder à l’arrière de l’appareil leur image sur l’écran : ils sont alors très déçus

Même au fin fond d’Ilakaka, le numérique n’est pas totalement inconnu. Un mouflet m’a même dit un jour en se détournant avec dédain et sur un ton écuré : mais c’est une vieille caméra malgache

J’ai eu la chance de devenir très ami avec le photographe Pierrot Men, qui m’a fourni tout ce qu’il me fallait pendant quatre années pour développer moi-même mes films dans sa chambre noire et me les numériser ensuite, parce qu’il faut bien s’adapter quelque peu au monde moderne pour faire partager ses photos. J’aime la chambre noire. Même si je me dis depuis belle lurette que je dois me remettre au tirage. Mais je rêve aussi de passer au numérique ; malheureusement, comme j’ai des goûts de luxe, peu de moyens et ce côté snob, j’y passerai lorsque je pourrais me payer un Leica M9. Un jour, lorsque j’aurais trouvé un mécène ou une riche héritière

Quel bilan tirez-vous de votre participation au Mois de la photo et celui-ci vous a-t-il donné envie de réaliser de nouveaux projets ? Si oui, lesquels ?

Comme j’aime critiquer, je vais dire tout de suite que j’aurais aimé exposer encore plus d’images dans un endroit totalement public : je voyais bien des immenses panneaux sur les trottoirs de l’avenue de l’Indépendance, à la vue de toutes et tous.

Maintenant, pour voir le très bon côté des choses, c’est que le Mois de la photo m’a tout d’abord permis de « boucler la boucle » : avant mon départ, il était très important pour moi de rendre aux habitants d’Ilakaka un peu de ce qu’ils m’ont donné. Montrer aux autres Malgaches, touristes et résidents étrangers de la Grande Île que ces hommes et ces femmes venus chercher du saphir ne sont pas des criminels, mais au contraire des personnes d’un très grand courage et souvent d’une grande ouverture d’esprit de par leurs parcours et leurs relations de voisinage et de coexistence avec des cultures et des modes de vie amenés de toutes les régions malgaches. Je tenais vraiment à dire ça, et Sar’nao a été l’occasion de m’exprimer à ce sujet.

Ensuite, d’une façon plus personnelle, c’était ma première exposition individuelle : évidemment, j’ai eu le trac le soir du vernissage, un peu l’impression de me mettre à nu alors que je suis très pudique avec les inconnus

mais j’ai vite été ravi face aux réactions positives des visiteurs de l’exposition. Cela m’a donné une certaine confiance sur mon travail photographique. Ce dernier est loin d’être parfait, mais j’ai réalisé à quel point il était important de montrer ces images aux plus de gens possible, cela permet d’avancer. Et j’ai envie d’avancer là-dedans : j’aime la photographie.

Par ailleurs, en ce qui concerne mes projets futurs, Ilakaka est loin d’être terminé, je crois que je pourrais y retourner sans cesse pour découvrir à chaque fois une nouvelle facette de ces lieux : c’est sans fin, de même que cette ville devrait continuer à se métamorphoser encore longtemps au rythme des nouvelles galeries et des pérégrinations de ses habitants. En attendant d’y retourner, une amie m’a soumis l’idée d’un livre. Je rêve donc de publier quelque chose sur mon travail effectué là-bas. La plupart des images seraient accompagnées de petits textes, assez intimistes, sur mon ressenti propre, sur les circonstances de la prise de vue, les paroles échangées, les tranches de vies racontées par certaines personnes lorsque j’ai réalisé leur portrait et photographié leur « maison »