Du 4 au 21 avril 2013, la 8ème édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient propose plus de trente films de fiction et documentaires venus d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, d’Egypte, de Palestine, du Liban, ou des diasporas dans le monde : 7 inédits ; 6 avant-premières ; 6 courts métrages en compétition ; des films de patrimoine. La précision « ou des diasporas » est importante car ces films sont largement issus de la diaspora, une occasion d’en étudier l’apport à travers une magnifique programmation.

Qu’est-ce que les cinémas de la diaspora ? Est-ce une notion territoriale (cinéastes habitant en dehors de leur pays d’origine) ou thématique (traitant de leur vécu à l’étranger) ? La première acception ouvre des procès en tous genres : les cinéastes de la diaspora seraient déconnectés des réalités de leur pays, inaptes à en traiter, et même des traîtres qui se vendent aux Occidentaux en faisant des films élitistes. Cela participe de ce qu’Achille Mbembe appelle « une forme de bio-racisme (autochtones contre allogènes) qui se nourrit politiquement à la source d’une certaine idée de la victimisation et du ressentiment ». (cf. article n°4248) Les cinéastes de la diaspora sont sans cesse soupçonnés de vendre leur âme au diable. Ce genre d’attitude agressive conduit vers l’autodestruction et c’est exactement ce qui se passe dans le cinéma : à remettre sans arrêt en cause la pertinence des films pour leur public, on fragilise la crédibilité des cinéastes et de leurs uvres tant dans leur financement que dans leur accès à ce même public.

Pourtant, ces cinéastes sont le plus souvent entre deux pays, ont souvent un domicile des deux côtés, et une maison de production de même. Ce sont des cinéastes de l’errance et de l’entre-deux, qui explorent cette riche dynamique qui consiste à devoir s’adapter à plusieurs cultures, s’en nourrir au sens de les connaître et les critiquer, en explorer les frottements, et finalement élaborer les possibles de ce vécu planétaire que nous ouvre la globalisation. S’ils ne se figent pas dans la glorification de leur origine, leurs thématiques vont dès lors épouser les problématiques interculturelles de confrontation et d’enrichissement, ce qui nous ouvre à la deuxième acception : cette ouverture au monde, qui passe par des expériences physiques de la rencontre avec l’Autre, interroge à la fois l’origine et l’ailleurs, et dessine une vision globale pour l’homme et pour le monde.

Présents sur des terres de financement, les cinéastes trouvent plus aisément au Nord des moyens de faire leur film, quand ils ne montent pas des coproductions. Il est cependant frappant qu’une bonne partie des films présentés à ce Panorama sont des « pétrofilms », au moins en partie financés par des organismes liés aux festivals du Golfe persique, qui sont devenus les grands pourvoyeurs de fonds des cinémas arabes. En dotant de plus généreusement les palmarès, ils s’assurent l’exclusivité des films pour leurs festivals, au détriment des autres manifestations.

Ce qui frappe dans la programmation 2013 du panorama, c’est la force d’expérimentation des cinémas de la diaspora. Merzak Allouache, Brahim Fritah, Lyes Salem, Djamila Sahraoui, Hakim Belabbès, Kamal El Mahouti (fondateur du Panorama), Lamine Ammar-Khodja, etc. : la grande majorité des cinéastes du Panorama sont de la diaspora et en portent donc l’imaginaire, au sens où l’Afrique les habite sans qu’ils y habitent en permanence. Si Brahim Fritah revient avec une magnifique poésie sur son propre vécu d’enfant d’immigrés marocains dans Chroniques d’une cour de récré (cf. critique n°11295), c’est l’Algérie que prennent comme terrain Merzak Allouache dans Le Repenti (cf. critique [n°11448] et entretien avec le réalisateur [n°11449]) ou Djamila Sahraoui dans le puissant Yema (cf. critique n°11403).

Si la confrontation avec l’ailleurs est essentielle pour la créativité artistique, elle n’en est pas la condition sine qua none. Mais force est de constater que c’est souvent dans cette confrontation que se cherchent et s’élaborent de nouvelles propositions artistiques. Parce qu’elles sont expérimentales, elles sont parfois fragiles et critiquables, mais elles ont le mérite de faire bouger l’horizon esthétique, toute uvre étant aussi une réponse à celles qui l’ont précédée. Outre des films reconnus pour leur qualité et que l’on retrouve dans nombre de festivals, le Panorama offrait ainsi deux inédits de facture très personnelle qui, s’ils ne s’imposent pas forcément comme des réussites, participent de la recherche formelle propre à rendre compte du présent.

On ne retrouve cependant pas dans Rêves ardents la force du précédent long métrage d’Hakim Belabbès (Marocain vivant au Canada) montré au Panorama en 2012, Fragments, où il avait abordé de façon originale sa relation avec sa propre histoire familiale. D’une écriture documentaire optant pour l’inattendu, le film touchait par cette intimité fragile et ouverte. Rêves ardents déçoit par contre par sa permanente recherche de la belle image, des effets de perspectives et de lumières, qui finissent par plomber un propos se diluant dans la longue contemplation de ces effets. Son intérêt est ailleurs, dans sa façon de se faire à la fois méditation et représentation, elle aussi expérimentale et intime, du traumatisme lié à l’hémorragie des départs de jeunes Marocains allant chercher à l’étranger de quoi résoudre leur problème économique. A cet égard, le message est très clair, lorsque Fatima rêve que son mari Ahmed est revenu et lui dit que c’est sa présence auprès de ses enfants et auprès d’elle qui nourrira sa famille. Contrairement à de nombreux films, c’est le traumatisme de ceux qui restent le sujet, à commencer par l’attente de sa femme et de ses enfants, l’angoisse qui monte face à l’absence de nouvelles, le drame qui se profile peu à peu. Cela donne de belles métaphores (les femmes alignées devant la mer, le déménagement dans la même cour), mais aussi d’autres qui sombrent dans la lourdeur du signifiant et de la longueur (la cigogne tuée dont les petits demandent à manger). Belabbès ne verse jamais dans la sociologie : le film se veut métaphysique, en retrait par rapport au réel, donnant une large place aux rêves ainsi qu’à des digressions et distanciations (portraits, réflexions). Les gestes du quotidien, le rapport à la nature, aux éléments (l’eau, le feu, etc.), la mise en scène de l’attente en de longs plans extatiques, les gros plans sur les visages, vont supplanter ce qui ferait un récit développant des personnages et leurs interactions. Certes, la lente dérive économique et la solitude de cette femme abandonnée est documentée, ainsi que son enfermement dans sa condition (de femme dépendante des hommes). Mais elle est avant tout un corps : pleurant, figé par l’émotion, tendu par l’attente et que l’épicier qui la secoure voudrait posséder. Cette trajectoire physique ne rencontrera que la mort qui rôde, et le mutisme de Boubker, qui sait mais ne dit pas ce qu’il est advenu d’Ahmed. Le film se veut ainsi constat méditatif d’une fracture que la dernière image ne saurait sauver de son très sombre pessimisme. C’est la lourdeur de son dispositif esthétique qui le fait ainsi tourner sur lui-même, plus déprimant que mobilisateur.

Dans Mon frère, de Kamal El Mahouti, c’est l’épaisseur du non-dit qui imprime la distance, en dépit de la belle sincérité du film. Le traumatisme réside ici dans la quête identitaire elle-même : Mo Bensalah, basé en région parisienne, essaye d’exprimer (en peignant des portraits angoissés et en fixant des empreintes de son corps) son mal-être d’être pris entre deux cultures, la difficulté des attaches et le malaise qui en découle. Nous ne saurons rien de son histoire qu’il voudrait oublier et de ce qu’il voudrait pouvoir pardonner, mais il écrit ce film en lettre à son frère que ces non-dits poussent à voir plus largement comme un alter ego marocain, voire l’histoire marocaine en elle-même. Il retournera ainsi au Maroc pour l’affronter en poussant la porte de la transe des rythmes gnawas de la derdéba. Entre un amour perdu et le conflit avec son père, Mo se débat avec l’existence et nous avec un film qui ne nous tend que si peu de passerelles. Les errances de Mo construisent cependant, tout en mêlant les temps et les lieux, un ensemble homogène où la difficulté de communication fonde un regard distancié qui cherche à s’affranchir de la dépendance affective. L’amour et la création seraient dès lors les derniers recours face au mal de vivre.

Rien que de plus classique au contraire que Le Sac de farine de Kadija Leclère. Dans Sarah, son court métrage de 2007, une jeune femme se rendait au Maroc pour rencontrer sa mère qu’elle n’avait jamais connue. La déception était violente. La jeune fille puis l’adolescente de Le Sac de farine s’appelle également Sarah. Kadija Leclère a elle-même été amenée de force au Maroc mais n’y est restée qu’un peu plus de deux années. Sarah, elle, y restera près de dix ans. C’est après son enfance chez les soeurs en Belgique, le moment de l’adolescence que suit ce film mélancolique aux images sages et léchées, joliment servi par Hafsia Herzi et Hiam Abbass mais dont les échanges en français parfait restent peu crédibles en milieu pauvre. C’est son esthétique convenue qui dessert le film : il n’y a guère d’émotion dans ces plans calculés et ces lumières travaillées tandis que le scénario développe moins l’épaisseur d’une jeune femme prise entre deux mondes, qui s’adapte autant qu’elle se révolte, qu’une suite de situations anecdotiques. Le film louvoie ainsi entre l’inscription sociale (la pauvreté et les émeutes de la faim de 1984), la dénonciation d’une pratique inhumaine (la séquestration) et la détermination féminine (le refus des mariages forcés et le flirt en cachette). On peut vibrer à ces thèmes et aux situations, mais n’est-ce pas finalement une image bien négative et conservatrice qu’il donne de la femme marocaine, le seul facteur émancipateur ne venant que du lointain passé scolarisé de Sarah en Belgique, comme si le milieu local n’avait pas ses propres dynamiques ? Cela explique sans doute son rejet par le public au festival de Tanger.

Bande-annonce « LE SAC DE FARINE » de Kadija Leclere from ANGA Productions on Vimeo.

La recherche formelle, le Panorama l’a également recherchée (et trouvée) dans les courts métrages, privilégiant les plus déjantés de la production récente.

Dédié à Ray Bradbury, L’île (Al Djazira) d’Amin Sidi-Boumédiène, sur une musique fantomatique, crée une atmosphère de science-fiction pour suivre un individu enserré dans une combinaison d’un autre monde arriver dans une Alger déserte au petit matin pour finalement se noyer dans la foule en plein jour, vers une destination inconnue, comme si tous ces gens étaient condamnés à faire de même. Il faut la bagatelle de 35 minutes pour parvenir à cette simple action mais la lenteur participe de l’hypnose que réussit à mettre en place le film. L’Algérie serait-elle une île surréaliste où l’on ne fait que passer ? Une terre d’extraterrestres où l’on ne peut se fixer ? La présence d’immigrés clandestins en transit le laisserait supposer, tout comme le jeune qui veut aussi partir. De belle facture, utilisant habilement paysages et architectures pour soutenir la tension, mais aussi une bande-son mêlant valorisant le souffle du voyageur, le film a glané des prix dans divers festivals.

AL DJAZIRA (TRAILER) par tarek655

On retrouve cette envie de brouiller les pistes, cette fois de façon ludique, dans Comment recadrer un hors-la-loi en tirant sur un fil de Lamine Ammar Khodja, un film d’école réalisé dans le cadre du master de réalisation documentaire de Lussas en 2010. Comme il le fera ensuite dans son long métrage Demande à ton ombre (cf. critique n°11306), il manie à plaisir la métaphore et l’ironie, le décalage et le clin d’il, dans une permanente mise en scène du détournement. (1) Autour du thème de l’identité, en écho au débat sur l’identité nationale qui a secoué la France de Sarkozy mais qui continue à faire des ravages à la moindre occasion, Lamine Ammar Khodja développe un fil rouge qui serait celui du réalisateur tirant le fil des scènes sans rapport entre elles que celui qu’il instaure. C’est bien sûr, outre l’aspect ludique de la chose, ce qui réjouit dans cette approche où l’improvisation joue un grand rôle : en laissant les choses venir dans une sorte de collage proche de ces patchworks d’images de diverses provenances qu’on trouve maintenant sur internet, c’est une beauté qui se dégage, celle du geste lui-même dans les résonnances qu’il offre au thème. Les métaphores ouvrent à la poésie tandis que des phrases dynamiques viennent les soutenir, telle « déplacer en soi quelque chose pour voir l’Autre », ou des citations, par exemple de Mahmoud Darwich. Le film devient expérience sensorielle aux sens multiples, dans le droit fil des Situationnistes qui appelaient à détourner l’art représentatif en aménageant des situations, ce que les arts plastiques ont développé à travers les performances et les installations. Ces distanciations font que leur empathie avec la vie ne met pas en cause le sens critique. Leur plongée dans le réel autant que l’émotion que provoque leur traitement poétique facilitent par contre une compréhension directe. L’artiste critique n’est plus ici un observateur affrontant le réel mais propose au spectateur le partage d’une expérience puisée dans son propre vécu. Le film ouvre sur les nuages et termine sur Baudelaire qui demande : « Qu’aimes-tu donc extraordinaire étranger ? » Nous savons que Baudelaire lui faisait répondre : « Les nuages, les merveilleux nuages ! ». A voir et revoir sur :

Et les pistes sont définitivement brouillées dans Une si belle inquiétude de Brahim Fritah, clairement expérimental, qui emporte lui aussi dans une expérience sensorielle, cette fois composée de photos issues de quinze ans de voyages, « mises en son » avec une impressionnante poésie. « L’ange est là, à côté des étoiles, et je l’entends faire éclater les yeux de bonheur » : cette voix d’enfant introduit un conte sur un homme qui résiste au soleil, aux paradis artificiels – une belle résistance !

Le décalage étonne et amuse : il mobilise et fait penser. Il suffit, comme dans le savoureux Elvis de Nazareth de Rani Massalah, d’organiser la rencontre entre un jeune mendiant et un vieux chanteur des rues imitateur d’Elvis Presley. C’est la valeur du mythe qui est en cause : il ne se monnaye pas mais aide à vivre et résister. Ou bien de laisser rêver les deux jeunes cinéastes en mal d’idées et d’argent de Palestine, caisse d’attente des oranges de Bassam Chekhes, sans doute le plus déjanté des films du Panorama ! Il faut aller jusque sur la montagne pour trouver le réseau du téléphone portable et pouvoir demander à sa mère : « Est-ce au réel de créer la volonté ou à la volonté de créer le réel ? » ou bien être parachuté dans ce réel

Mais le simple fait d’accompagner son témoignage en voix off d’images fixes l’inscrivant dans ce réel sans prétention confère une belle poésie sans effets à Derrière-moi les oliviers de Pascale Abou Jamra. Ici, ce n’est pas le décalage qui porte le propos mais la force d’un vécu évoqué avec une telle simplicité et sensibilité qu’on en saisit tout le poids humain. On n’échappe pas à l’Histoire de ses parents, dans le contexte du Moyen-Orient.

Empruntant des voies diverses mais toujours originales, les courts métrages des deux séances du Panorama reposent ainsi la question posée dans Palestine, caisse d’attente des oranges : « renouveler le cinéma ou faire un nouveau film ? » C’est dans ce renouveau que se cherche une représentation en prise sur le réel pour ouvrir les esprits.

Les documentaristes à cet égard ne sont pas en reste, à commencer par Les Imams vont à l’école, de Kaouther Ben Hania. En France, des imams en formation doivent aussi être initiés à la laïcité, directive du gouvernement oblige. C’est ainsi qu’une série d’imams et aumôniers / aumônières se retrouvent sur les bancs d’école de l’Institut Catholique car la Sorbonne n’a pas voulu d’eux C’est passionnant de bout en bout car on suit les cours, parfois les prêches un brin paternalistes, des divers intervenants qui vont expliquer le bien-fondé historique et les tenants pluralistes de la laïcité française en tant que dispositif de liberté d’opinion puisqu’elle défend la liberté de croire et le choix de sa croyance. On retrouve là les arguments développés dans Laïcité inch’Allah de Nadia El Fani, et la même référence à l’hypocrisie quand un imam professeur indique qu’on peut fumer mais en cachette pour ne pas perdre sa crédibilité Ce qui frappe aussi, c’est la parfaite méconnaissance des religions entre elles. Mais outre le rapport à la religion catholique, un bon imam doit connaître la société, maîtriser le français, savoir condamner le port de signes religieux à ceux qui exercent une fonction publique et savoir serrer la main de quelqu’un ! C’est donc une manière d’être qu’un imam est tenu d’apprendre pour s’intégrer et faciliter l’intégration de ses ouailles. Il ne manquerait plus que le fait de ne pas parler trop fort ou ne pas cracher par terre !

Les tentatives de Karim Goury dans son premier documentaire datant de 2006 Made in Egypt de retrouver les traces de son père nous sembleraient bien banales s’il ne mettait en exergue comment se pose dans le vécu diasporique la question de l’absence d’une partie de son origine : c’est en effet l’apprentissage du fait que cette part absente est constitutive de son identité et non extérieure à lui-même que met en scène Karim Goury, dont le nom devrait être Hassan si ses parents ne s’étaient pas séparés. Tandis que sa mère lui faisait procès sur procès pour abandon, Amin, son père égyptien, continuait une vie aventureuse centrée sur l’argent et les femmes

N’apparaissant que sur la dernière image à l’écran alors que tous ceux qu’il retrouve insistent sur son air de famille, Karim Goury imprime au film une tension que ses souvenirs de famille ont du mal à générer. Il part du vide laissé par son père, partagé par sa sur qui elle aussi ne peut mettre ni visage ni corps à ce père évaporé dans la nature, et doit transgresser l’interdit posé par sa mère qui tout en le poursuivant juridiquement voulait l’oublier. S’ouvre alors une famille égyptienne mais aussi un demi-frère français, qui eux ont des visages bien sympathiques !

Même commentaire intime dans The Man Inside, réalisé en 2012, mais ici l’intimité va plus loin, encore plus introspective. Le Filmeur ou Irène d’Alain Cavalier sont peut-être passés par là, dans cette capacité à faire résonner des mots et des impressions en filmant des objets et des lieux sans que cela soit illustratif mais un contrepoint par l’image. Dans l’isolement d’une chambre de l’hôtel de luxe où son père a dirigé le restaurant et où il a enregistré des cassettes, écrit des lettres pour ses autres enfants, ceux du Caire, notamment sa fille Heba parmi les sept qu’il a eu dans sa vie d’errance. « Je me demandais comment être père à mon tour », dit Karim Goury, qui a besoin de cette distance pour revenir à l’essentiel dans le présent. Et pouvoir marcher sur ces lettres pour se libérer de l’emprise du passé et « graver une autre trace : la mienne ».

C’est aussi sur l’intimité que joue le touchant Berlin Telegram de Leïla Albayaty, chanteuse vivant à Bruxelles et qui se filme en temps réel : déception amoureuse, désarroi, déménagement à Berlin pour retrouver ses marques, rencontres, création musicale. Ce film en forme de journal a la musique comme fil pour suivre l’évolution de Leïla qui comprend peu à peu que cette rupture l’a faite changer et lui permet finalement d’aller de l’avant. Le film se fait impressif, expérimental, collage d’éléments divers pour transmettre le ressenti de Leïla, en alternance avec des scènes plus classiques de rencontres ou de répétitions, mais toujours la métonymie domine, ouvrant pour le spectateur l’espace de s’insérer lui aussi dans ce vécu et cet environnement dont il devient peu à peu familier. Prendre confiance en soi, s’initier au vélo, à la guitare tout cela passe par l’écoute et l’audace, et Leïla n’en manque pas, y compris celle de faire ce film où elle se livre entièrement, jusqu’à se trouver cet autre visage qu’elle avait un jour décidé de chercher.

Chez Goury comme chez Albayaty, le commentaire personnel structure le film comme une confession, un partage spirituel. Il en constitue la trame que les tribulations des images font rebondir en contrepoint. Dans tous ces films, la langue marque à la fois une proximité et une distance, le propre du vécu diasporique. C’est sur cette question que Fatima Sissani centre son film, La Langue de Zahra. « Elle nous a construits par la langue » : émigrée en France, Zahra n’a jamais pu apprendre le français. Elle ne pensait pas rester, ni ne le voulait : blocage. Le kabyle sera dès lors le lien avec le pays perdu mais aussi un magnifique outil de reconstruction de soi. Et sa fille, qui fait aujourd’hui un film sur elle, découvre qu’elle n’est pas une paysanne déracinée mais une femme de culture, qui peut réciter une multitude de poèmes et en compose autant elle-même. Ce regard tendre est particulièrement émouvant quand elle lui masse la main ou partage avec elle des gestes du quotidien. « Notre langue est authentique et ne doit pas être mélangée », dit la mère qui a 76 ans. Mais lorsque sa fille lui répond qu’ayant grandi en France, elle ne parle pas bien le kabyle, elle réalise que cette résistance est vaine : par ce film dédié aux « analphabètes de grande culture », sa fille lui répond que ce n’est pas sa langue qu’elle lui a transmise dans une illusoire pureté mais ce langage du corps et de l’esprit qui s’appelle poésie et qui permet de vivre le monde sans murs et sans frontières.

L’intime et la parole libérée : c’est la voie royale des documentaristes aujourd’hui pour aborder la complexité du réel sans faire uvre de propagande ou obédience à un discours entendu. Car les grandes questions du cinéma documentaire restent de savoir comment on en est arrivé là et dès lors comment rendre espoir à une humanité meurtrie, c’est-à-dire comment faire d’une peur un courage. Outre l’émancipation face aux questions d’identité et d’autonomie personnelle, les enjeux du documentaire restent fortement politiques : faire progresser la démocratie, développer les résistances, soutenir les espérances. Les télévisions en représentant le principal marché, tout dépend de leur degré de contrôle. Les révolutions dans les pays arabes changent une donne qui semblait jusqu’ici bloquée sur des produits didactiques et politiquement corrects. Seuls ceux de la diaspora évitaient le formatage lié au mode de diffusion.

Le Panorama ne multiplie pas dans sa programmation les documentaires sur les printemps arabes, malgré la foison de documents issue de l’enthousiasme révolutionnaire en Tunisie et en Egypte. Il a cependant sélectionné Le Printemps d’Hana, de Simon Desjobert et Sophie Zarifian, où Hana a la fougue de ses 18 ans. Elle s’est investie corps et âme dans la révolution, distribue dans les rues un journal de « liberté d’expression sur la révolution » fait avec des amis, participe à l’émergence d’un parti politique, fréquente la Place Tahrir

C’est cet engagement que captent les réalisateurs, sa conviction étalée dans toutes les conversations (souvent avec des chauffeurs de taxis, cible aisée des documentaristes pour profiter du huis clos du véhicule et passage obligé des déplacements), cette parole qui circule, qui écoute mais cherche aussi à convaincre. Tourné en caméra épaule pour en épouser l’énergie, le film s’appuie sur ce personnage passerelle pour capter la diversité de perception des méandres post-révolutionnaires. Un témoignage de plus sur ce printemps qui se décline déjà au passé.

De Tunisie, c’est Militantes…, le témoignage de Sonia Chamki sur les femmes qui se sont portées candidates aux élections de l’Assemblée Constituante que le Panorama retient. Cet ancrage dans la Tunisie profonde, confrontée à la pauvreté et au manque d’éducation, est passionnant de bout en bout. Ici encore, c’est la parole le sujet : celle de ces militantes et celles des femmes qu’elles rencontrent. Divers partis sont représentés, y compris Ennahda, mais les agressions verbales et sur internet des islamistes sont également dénoncées. Ces militantes s’engagent pour que les femmes votent, contre les idées reçues sur l’athéisme et la laïcité, pour la préservation des droits acquis. Mais elles sont attaquées sur leur apparence, leur féminité par ceux qui cherchent à les disqualifier et les salir. A cela, Sonia Chamki répond par une plongée humaine, par des témoignages personnels sur le parcours de ces femmes qui sortent leur album de famille et évoquent la difficulté qu’elles eurent à entrer en politique, cette politique faite par les hommes et que les hommes considèrent comme une affaire d’hommes. Les femmes peuvent être militantes certes, mais pas rarement leaders. Peu à peu, le film avance vers les résultats que l’on sait. L’enjeu sera plus que jamais pour ces militantes d’humaniser la politique et que la politique ne les change pas : « Nous tiendrons bon ! ». Et le film de donner le courage nécessaire à la lutte.

Le réalisateur franco-algérien Damien Ounouri avait été remarqué pour son premier documentaire, Xia Jia rentre à la maison (2008) sur le cinéaste chinois Jia Zhang-Ke. Celui-ci fait partie des producteurs de Fidaï (= combattant du FLN), avec lequel il s’attaque à un sujet tabou. C’est l’histoire de l’engagement personnel de son grand-oncle, El Hadi, au sein d’un groupe armé de la Fédération de France du FLN : il était un tueur pour abattre les traîtres à la cause… A 70 ans, homme pieux et doux, il se prête au jeu radical que lui demande Ounouri, de reconstituer par le menu, pistolet à la main, ses « faits d’arme » tandis que le réalisateur joue la victime ! Le documentaire se fait fiction historique. Le corps a sa mémoire, et cette mémoire, qu’il avait mise de côté, lui revient : il se dira volontaire pour la transmettre aux générations à venir, cette famille que le générique de fin nous présente en détails. Ses années de prison (pour meurtre contre un membre du Mouvement National Algérien, avant d’être renvoyé en Algérie en 1962) seront également évoquées avec des compagnons de destin, ainsi que les méthodes d’interrogatoire. C’est là encore l’histoire intime d’une famille qui se révèle en confrontation avec l’Histoire officielle, laquelle est subtilement évoquée par un poème de Pier Paolo Pasolini traduit en arabe qui revient de façon récurrente rappeler le mythe. Lier l’intime au collectif pour mieux rendre compte du vécu des combats et des engagements : Fidaï participe d’une réécriture de l’Histoire, essentielle pour comprendre le temps présent.

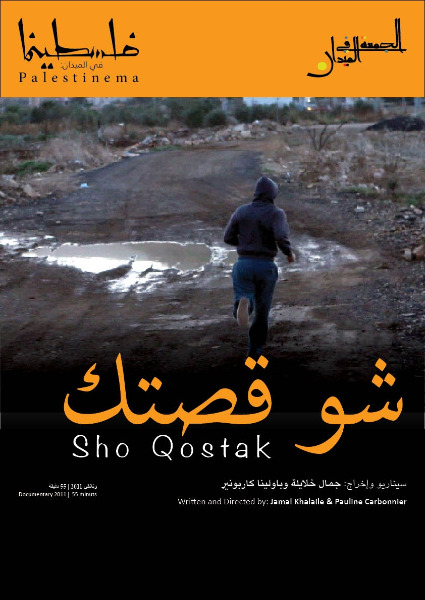

Cette réécriture de l’Histoire par la parole du peuple, Sho Qostak (qu’est-ce que tu racontes) de Jamal Khalaile et Pauline Carbonnier le fait de remarquable façon : en laissant cette parole s’exprimer dans sa diversité. Au sein de la société israélienne, la question de l’Autre se pose de cruelle et complexe façon. Les cinq jeunes Israéliens rencontrés montrent à quel point l’éducation, l’idéologie, la religion fixent la division d’une société en utilisant la peur de l’Autre. Les respirations esthétiques qui ponctuent ces paroles varient du tunnel à la nuit, du mur en construction au mur que l’on blanchit, jusqu’à un homme qui court. Les poèmes de Mahmoud Darwich étendent la compréhension du rapport à l’Autre. Comment sortir du tunnel ? En changeant les fondations. Mais la route est longue et il faudra encore courir en solitaire dans le désert.

Sortir de sa vision, franchir le mur, s’ouvrir à l’Autre, refreiner la peur

Le regard diasporique permet un recul difficile à atteindre sur place et permet de voir plus loin. Comme le disait l’écrivain guinéen Tierno Monenembo : « C’est au continent que les diasporas doivent leur mémoire et c’est aux diasporas que le continent doit sa modernité. » (2)

1. Le festival montre à cet égard l’excellent Mort à vendre, le dernier film du roi du détournement, le Marocain Faouzi Bensaïdi, dont le précédent, WWW What a wonderful world en était un véritable manifeste (cf. critique n°4602).

En terme de détournement, le Panorama montre également le chef d’oeuvre en la matière d’Azzedine Meddour, Combien je vous aime : ce montage d’archives utilise l’ironie permanente du commentaire, la répétition des scènes pour en accentuer le ridicule et l’hypocrisie, la juxtaposition pour révéler les contradictions et reniements, le décalage des musiques, etc. pour démonter l’idéologie coloniale française vis-à-vis de l’Algérie. Le ton se fait amer face aux drames, mais l’humour par la combinaison des paroles des hommes politiques placés ainsi face aux incohérences de leurs discours.

2. Boniface Mongo-Mboussa, L’Indocilité, supplément à Désir d’Afrique, Gallimard, 2005, p. 121.