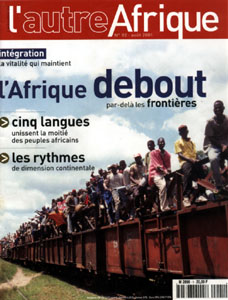

Jean-Baptiste Placca, rédacteur en chef de L’Autre AFrique, nous livre le pourquoi d’une vocation tenace et hors paire. Africultures salue le retour de ce confrère indépendant, devenu partenaire, qui a su d’emblée combler un vide dans le paysage médiatique panafricain.

Pourriez-vous retracer les grandes lignes de l’expérience de l’autre Afrique, ainsi que nous expliquer l’origine de son nom ?

J’ai d’abord fait des études de journalisme et après ça, je n’ai fait que travailler dans une presse qui a pour vocation de couvrir tout le continent africain. Après une quinzaine d’années de cette expérience, j’ai compris que nous, journalistes, avions un certain nombre de responsabilités : d’abord le fait qu’on s’abritait derrière une soi-disant neutralité pour ne pas assumer nos responsabilités, et donc que cette presse pouvait être parfois complice de choses inacceptables. Je me suis dit qu’il y avait nécessité de faire un journal qui montre que ce continent, en dépit de tout ce qu’on peut déplorer, a aussi des ressorts et des ressources. On sait que les amis de l’Afrique, notamment certains médias, avaient plutôt mis toute leur énergie à parler de ceux qui déshonoraient ce continent plutôt que de ceux qui essayaient de le construire. Mon analyse est qu’il vaut mieux mettre en avant les gens qui font des choses bien et qui puissent servir de modèles et de références à la jeunesse africaine, plutôt que ceux qui lui font honte, même si c’est pour en dire du mal.

Est-ce que ces intentions impliquent une autre gestion de l’information événementielle ?

Oui, forcément. Un journal est, dans un pays en voie de développement, un outil pédagogique. Les journalistes africains devraient être des agents du développement, en ce sens qu’il ne s’agit pas tout simplement de couvrir l’actualité. La presse que demande ce continent aujourd’hui, c’est celle qui observe ses problèmes et qui se demande pourquoi ils sont résolus dans d’autres pays notamment développés, qui relate le type de structures et de mécanismes qui ont été mis en place pour empêcher ces problèmes. Pour L’Autre Afrique, lorsque j’ai quitté le précédent journal dans lequel je travaillais, en 1990, j’ai dit à quelques amis qui connaissaient mon projet que j’étais prêt à le mettre en uvre et ils se sont mobilisés. En une après-midi, sur une place d’Abidjan, avec des nationalités diverses d’actionnaires, presque tous amis, nous avons rassemblé l’équivalent de six millions de FF de capital pour créer une société de presse. Cette somme ne représente pas grand chose dans ce secteur, surtout si la société n’a pas l’appui d’annonceurs et de banques, ce que nous n’avions pas. Nous avons essayé de faire un bon journal, ce qui a été apprécié comme tel, mais nous n’avons pas trouvé beaucoup de soutien. Au bout du compte, après trois ans d’existence, nous avons dû interrompre l’expérience sur décision du tribunal de commerce, parce que nous avions notamment des charges sociales très lourdes.

Quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette première expérience et quels sont les atouts de la nouvelle version ?

Les leçons, c’est d’abord que si l’on veut faire un journal de qualité et qu’on veut le faire en restant crédible, il faut se donner les moyens de tenir le temps que les annonceurs intègrent le potentiel offert par ce journal pour lui confier leurs pubs. Ça veut dire que nous redémarrons L’Autre Afrique avec un niveau de capitalisation relativement plus important, avec aussi des réserves de capitalisation, car nous n’avons pas pu accueillir dans notre nouvelle structure tous ceux qui étaient intéressé par le fait d’entrer dans notre capital. On leur donne rendez-vous au mois de décembre pour nous rejoindre, dans le cadre d’une ouverture de capital. Parce que nous pensons que le produit L’Autre Afrique peut se vendre mieux à des actionnaires et investisseurs, s’il convainc de sa qualité pendant trois mois.

La ligne éditoriale du nouveau journal restant inchangée, le contexte du rapport avec les annonceurs peut-il évoluer ?

Ce contexte n’a pas fondamentalement évolué. Ce qui a changé, mais reste à vérifier, c’est qu’effectivement les mentalités de certains annonceurs, non pas celles des annonceurs classiques tels que les cigarettes ou les alcools, mais celles des acteurs économiques sur le terrain en Afrique, sont à même de faire leur prospérité avec un journal comme le nôtre. De par le passé, j’ai observé que ces acteurs étaient très réticents et méfiants, tout en appréciant et en aimant parfois le journal. Leurs réserves provenaient du fait que son contenu ne les rassurait pas par rapport aux régimes en place dans leurs pays. Ils redoutaient le fait de faire figurer leurs publicités au côté d’articles qui n’étaient pas tendres avec le régime en place et que ce soit interprété comme une forme de soutien au journal. Ce sont des choses qui sont amenées à changer. Je ne doute pas du fait qu’un journal comme le nôtre puisse avoir un avenir. La seule chose dont je dois avoir conscience d’une manière très lucide, c’est que ceux qui peuvent s’identifier à ce journal sont nombreux et ne sont pas ceux qui ont un certain pouvoir financier, aujourd’hui, pour financer de la publicité dans le journal. Mais ce sont eux qui auront ce pouvoir demain. Ceux sur qui nous misons sont forcément l’avenir de ce continent, il faudra tenir le temps qu’ils viennent aux affaires.

Quelle est la position du magazine sur le terrain, en terme de diffusion et de lectorat, en Afrique et en Occident ?

Sur les deux numéros mensuels avec lesquels nous avons reparu, nous avons diffusé par numéro 15 000 exemplaires vers l’Afrique et autant sur le marché français, plus 5 000 pour les abonnés et la prospection. En Afrique, si on en écoule 10 000, ce chiffre est peut-être à multiplier par trois ou quatre, parce que beaucoup de gens lisent le même journal. Une autre réalité est que le journal est sorti pendant l’été en Europe et les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) ont refusé de prendre ce que nous proposions parce qu’ils estiment que, pendant l’été, il y a une baisse de la demande et que tous les journaux baissent leurs tirages. Maintenant, il reste à faire une campagne, d’abord, pour faire savoir au plus grand nombre que L’Autre Afrique est de retour, et puis pour faire état de ses qualités à ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je pense que nous avons un grand besoin de marketing, on tâchera de s’en donner les moyens.

On trouve le journal dans tous les pays francophones d’Afrique noire. Il se trouve malheureusement que les éditeurs de journaux ne décident pas seuls du nombre d’exemplaires à envoyer dans un pays. Les NMPP qui diffusent un journal sont obligées de consulter au préalable et en permanence les représentants des vendeurs de journaux et ce qu’ils décident de prendre ou de ne pas prendre. Ce qui explique qu’il y ait des pays, comme la Tunisie, de par le passé, qui refusent de prendre L’Autre Afrique, soit parce que ça ne les intéressait pas ou parce qu’ils ne voulaient pas faire de place à un hebdomadaire concurrent sur le marché qui les intéresse. On avait dû aussi interrompre un temps la diffusion au Maroc, parce que les stocks étaient systématiquement saisis. Ça nous coûtait cher. Quant à l’Algérie, c’était compliqué. Il fallait faire les couloirs de certaines personnes du pouvoir, ce qui n’était pas dans nos intentions. Donc, dans ces pays, on n’est pas diffusé en kiosque. Mais on a tout de même des lecteurs puisque certains se sont abonnés.

Seriez-vous susceptible de délocaliser la rédaction du journal dans une capitale africaine ?

L’implantation de ce journal en France a deux explications.

La première, c’est que je m’intéresse à toute l’Afrique. Malheureusement, Paris, Londres ou Bruxelles sont des plates-formes plus efficaces pour envoyer un journaliste en urgence sur un événement. Ce problème se résout par ailleurs si on a des correspondants partout. Il est possible d’appeler depuis Paris tout les pays du continent, même si pour certains, il est nécessaire d’insister. Ce n’est pas forcément le cas si je suis basé dans un pays africain.

Le deuxième aspect, c’est qu’il y a encore beaucoup de pays où, si une ligne d’un journal déplaît au pouvoir, on est capable d’aller en casser le matériel. Autrement, je suis très heureux quand je suis en Afrique. Il y a une qualité de vie que j’y trouve extraordinaire et je pense qu’en gagnant un cinquième de ce que je gagne ici (et je ne gagne pas beaucoup), j’y vivrais dix fois mieux qu’ici.

Dans L’Autre Afrique n°2, vous abordez la question de l’intégration, par le biais des langues majeures du continent que vous présentez au nombre de cinq. Envisagez-vous de publier en d’autres langues que le français ?

Notre projet se décline très clairement en français et en anglais. Vous savez, j’ai énormément d’admiration pour les gens qui n’ont pas fait d’études en français mais qui savent lire et écrire une lettre dans leur langue maternelle. Malheureusement, il n’y a pas eu de politique de promotion de la langue nationale. Je me souviens d’une anecdote du temps où j’étais à Jeune Afrique, alors que Fela Anikulapo Kuti nous rendait visite. En discussion avec Bechir Ben Yamed, il lui demanda à combien d’exemplaires il tirait son journal. A la réponse de celui-ci, Fela éclata de rire et répondit : « traduisez-le en yoruba, vous allez vendre deux fois plus ! » Cela veut dire que si l’on veut pouvoir toucher les Africains, il faut pouvoir leur proposer les produits dans les langues qui sont les leurs et dont ils saisissent davantage les subtilités. Il est regrettable que ce soit certaines radios du genre de la BBC ou RFI qui proposent des émissions en swahili ou haoussa. Il est dommage qu’une radio comme Africa n°1 ne pense pas à ce genre de chose. Je pense donc qu’il y a quelque chose à faire. Il serait intéressant qu’un jour, on fasse une version trimestrielle de notre journal en langue africaine.

Dans la manière dont vous définissez la mission des médias en Afrique, quelle place pour la culture ?

Tout est dans la culture, parce que les gens qui ont conscience et qui sont imprégnés de leur culture sont en général des gens qui sont à l’aise partout. Dans le journal, on s’y consacre mais je sens que l’on est encore très faibles d’une manière générale. Nous ne ferons jamais quelque chose qui soit à la hauteur de ce que fait Africultures, qui est irremplaçable dans ce domaine. Et quand on sait écouter, regarder, respecter la culture, on respecte l’homme. Il y a dans ma langue un proverbe qui dit que « l’enfant qui n’a jamais voyagé pense que seule sa mère sait faire de bons plats ». Il faut aussi savoir aller à la rencontre des autres. Le dénominateur commun des dictateurs qu’a connu ce continent, c’est qu’ils manquent de culture, y compris de la leur propre. Ce n’est pas un hasard.

Votre société de presse envisage-t-elle d’investir d’autres formes de supports ou de les diversifier ?

Nous faisons le pari de tenir malgré le fait de ne pas réaliser de gains pendant une certaine période. Comme nous n’avons pas trouvé les clés des comptes numérotés de Mobutu en Suisse, nous sommes obligés de trouver les moyens de générer les ressources qui nous permettront de tenir. Ces ressources iront toujours dans des directions voisines de ce que nous faisons.

Il y a un volet de rentabilisation d’un certain type d’investissement, notamment dans les photos. Lorsqu’on envoie un photographe passer trois semaines en Afrique (ce qui représente rarement moins de 50 à 60 000 FF), nous n’utilisons tout au plus qu’une dizaine de photos sur les 900 qu’il peut rapporter. Il faut pouvoir éventuellement proposer notre photothèque à un éventail plus large qu’une seule publication. C’est un premier point.

Il y a l’édition qui est un secteur dans lequel nous investirons éventuellement par rapport à un type de produits rentables. Nous avons aussi quelques idées, que je ne développerai pas plus, sur ce que l’on appelle les centres de prévision. Nous avons un projet de centre de prévision économique et social que nous essayerons de mettre en marche assez rapidement, en lui donnant les moyens de devenir un centre de référence. Il y a tellement de gens qui disent aimer l’Afrique et qui voudraient pouvoir y investir, alors qu’ils n’en ont pas une lecture juste. Il s’agira donc pour ce centre de prévision de publier des études partielles complétées par un service de conseil pour répondre à cette demande.

///Article N° : 26