Africultures était présent à la 51ème édition du Festival International de la Bande Dessinée (FIBD) à Angoulême. Depuis quelques années, le manga se fait une place au très célèbre festival qui anime la ville de Charente. Un espace entier sobrement intitulé Manga City lui est dédié dans un bâtiment dont la façade arbore un gigantesque casque de samouraï. Alors qu’on se fraye un chemin entre les cosplayers et autres festivaliers, au milieu des stands éditeurs où trône un sakura (cerisier), deux exposants attirent l’œil : The Last Kamit, par la maison d’édition indépendante Dashicray Publishing, et Red Flower, dont l’auteur autodidacte Loui, a signé aux éditions Glénat en 2023. Deux titres qui se revendiquent du “manga africain” ou de “l’afro-manga”.

Manga City / © Festival International de la Bande Dessinée

Manga africain et afro-manga, un imaginaire renouvelé

Plus que des catégories marketing ou qu’une course au titre du “premier manga avec un personnage principal noir”, c’est la définition d’une nouvelle production, avec de nouveaux thèmes et de nouveaux types de personnages — jusque là peu ou mal représentés dans le manga — que cherchent à cerner les termes de “manga africain” ou “afro manga”.

Si le manga africain pourrait désigner la production de manga depuis les pays d’Afrique, par des auteur·ices et maisons d’édition africain·es — production sur laquelle Africultures avait déjà porté son regard, montrant que l’appétence pour le manga n’est pas une nouveauté sur le continent — Loui, auteur ayant grandi en Afrique de l’Ouest, nous explique le concept ainsi :

“L’afro manga, c’est du manga qui va mettre au cœur de son récit la culture africaine, les valeurs, les décors, l’esthétique de l’Afrique. On peut par exemple retrouver dans mon manga du vaudou, un baobab géant, un gorille, et des proverbes africains… car j’ai envie de partager la culture et les images de l’Afrique que j’ai vécu en tant que gosse.”

Pour Nocturne, “professeure d’anglais le jour et mangaka la nuit” qui évolue dans le dōjinshi, production de mangas amateurs originaux ou inspirés d’univers existants, c’est aussi un mot intéressant permettant de se reconnaître entre créateur·ice·s :

“Je trouve que c’est un mot vachement utile qui permet de se retrouver entre personnes des diasporas noires. On a vraiment des sensibilités différentes et des points de vue à explorer. C’est cool d’avoir un mot où si je cherche mes pairs, je peux taper “afro manga” et tomber sur des gens qui font des choses similaires, ou très différente de ce que je fais, mais avec qui je peux échanger.”

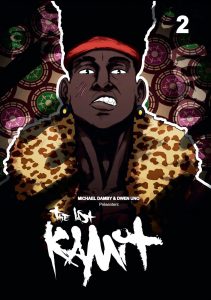

Couverture du tome 2 de The Last Kamit / © Dashicray Publishing

Un mot diasporique que les auteur·ice·s s’approprient facilement. En témoignent les projets The Last Kamit et Red Flower, qui se placent en tant que premiers afro mangas produits sur le sol français. D’après David Bias, producteur de la série que nous avons interrogé lors du FIBD, The Last Kamit reprend le même procédé que le manga Naruto. Les dessinateurs et auteurs du manga, Michael Damby et Dwen Uno, viennent puiser dans les cultures africaines d’époques différentes comme Masashi Kishimoto a pu le faire avec les folklores asiatiques. Cette première licence produite par Dashicray Publishing mélange à la fois les cultures maghrébine, caribéenne, d’Afrique centrale et d’Afrique du Sud. Dans un récit centré autour de la spiritualité, nous suivons Sanka, descendant d’une grande lignée de guerriers nommée “Gardien”. Comme on peut le lire sur le site officiel du projet, le héros devra faire face à “une force pernicieuse [œuvrant] en coulisse pour tirer partie de la désaffection des hommes envers leurs croyances.”

Quant à Loui, en préparation du tome 2 de Red Flower qui sortira en juin 2024, il insiste pour dire qu’il préfère “s’inspirer de la vraie vie” et plus particulièrement de son enfance. Son manga reprend donc majoritairement des éléments “de la culture Ashanti d’Afrique de l’Ouest avec les symboles adinkra, le tissu kente, les tambours et les poèmes de cette tribu.”

Par ailleurs, le Katafali, art martial fictionnel qui occupe une place importante dans l’histoire, s’inspire des arts-martiaux que l’auteur a pratiqué lui-même, comme le karaté ou le judo. Il puise également librement dans le dambe du Nigeria, la capoeira d’Amérique du Sud, et reprend des éléments de sumo japonais. Un savant mélange entre cultures d’Afrique et du Japon. Kéli, le protagoniste de l’histoire, archétype de l’adolescent “tête brûlée” que l’on retrouve dans de nombreux shōnen manga, rêve grâce à cet art guerrier d’intégrer la garde royale de son peuple, les Bao’re.

Deux récits dont les thèmes se rejoignent, mais qui ne se font pas concurrence, David Bias nous ayant conduit volontiers vers le stand de son confrère lorsque nous lui avons annoncé le thème de ce papier. Pour Loui c’est d’ailleurs cette perspective spécifiquement africaine commune aux deux projets qui fait la force de l’afro manga :

“Il ne suffit pas d’avoir un personnage noir, mais de partager des réelles valeurs et une réelle perspective africaine, avec toute la nuance et la subtilité que ça implique. C’est trop facile de re-raconter Dragon Ball avec une couleur de peau différente, alors que nous avons une telle richesse d’histoires originales et de vécus à partager en Afrique. Ce serait dommage de s’arrêter au visuel et d’oublier qu’une bonne histoire c’est avant tout dans le fond.”

Shōnen, shōnen, shōnen

En parlant de fond, lorsque nous demandons à David Bias ou à Loui ce qui fait que les œuvres qu’ils produisent sont bien des mangas et non pas des comics ni des bandes dessinées françaises, ils mentionnent tous les deux la narration :

“Le manga pour moi c’est un format narratif très efficace, qui déborde de vie et d’énergie, de dynamisme et d’émotion. Quand j’ai découvert One Piece j’ai été frappé par le rythme du récit et à quel point j’étais captivé par les personnages plus grands que nature. J’aimerais impacter mes lecteurs autant que Eiichiro Oda [auteur de One Piece]m’a impacté à l’époque !” écrit Loui, avec qui nous avons échangé par mail.

Planche représentant un combat de Katafali dans Red Flower / © Glénat

David Bias, nous dit quant à lui que “La narration shōnen, c’est quelque chose que le manga a créé, cette idée de parcours initiatique, avec un héros qui a un rêve et qui va se dépasser, traverser les épreuves pour atteindre ce rêve-là.”

Ce que nous décrivent Loui et David Bias est ce que l’on appelle en France le shōnen nekketsu, un genre de manga que l’on peut définir comme étant de l’« aventure ». Au Japon, le terme semble plutôt désigner un type de personnage. Car si le shōnen est à la base une simple catégorie éditoriale mise en place au Japon, qui cible les jeunes garçons – comme le shōjo cible les jeunes filles et le seinen/josei les hommes et femmes adultes – la Shueisha, maison d’édition japonaise, a entériné le modèle de personnages « nekketsu ». Son magazine de prépublication, le Weekly shōnen Jump publie d’ailleurs des titres mondialement connus et cités par nos auteurs comme des références, tels que One Piece, Naruto ou Dragon Ball, qui sont identifiés comme étant du « nekketsu » par le lectorat français.

En France, la question de la reprise de ces catégorisations de publication japonaises pour le marché hexagonal fait débat chez les professionnels, et certaines librairies (Renard Doré à Paris, Manga Kat à Bordeaux) ou maisons d’éditions (Akata) préfèrent s’en détacher. C’est cependant bien le shōnen qui domine le marché. L’afro manga doit-il pour autant suivre la même lignée que le manga mainstream, en mettant en avant des titres uniquement inspirés du shōnen ?

Pour Nocturne, notre mangaka installée à Tokyo depuis 2017, c’est au contraire une nécessité de ne pas se limiter à ça :

“Personnellement, je ne me revendique pas d’un genre spécifique que ce soit le shōnen ou le shōjo, j’écris pour les personnes noires et queer, c’est tout. Mais le point de vue général qui dit que “le manga c’est que le shōnen” et que, du coup, l’afro manga ce serait que du shōnen voir que du nekketsu : non ! Si on veut se réclamer d’un genre à part entière, j’ai envie de dire qu’on a plus de choses à dire que ça, il y a bien plus à explorer. Limiter l’afro manga à du shōnen nekketsu c’est un peu… dommage quoi!”

Couverture du recueil de nouvelles « Nos identités, celles qu’on nous impose, celles qu’on cache. » / © Diveka x Rageot

La diversité des points de vue est un enjeu qui lui est cher et Nocturne s’y attèle dans ses propres écrits. En 2022 elle a gagné le concours de l’éditeur Rageot et de l’association Diveka portant sur le thème “Nos identités, celles qu’on nous impose, celles qu’on cache” avec une nouvelle fantastique, un genre qu’elle affectionne.

Quelle place pour les récits LGBT+ et féminins ?

À l’heure où des lectrices ont créé le hashtag “Libérez les shōjo”, réclamant plus de titres du genre sur le marché français, la 51ème édition du FIBD souhaitait justement faire la part belle aux shōjo. C’est ainsi qu’était invitée une très grande dame à la carrière florissante, Moto Hagio, 73 ans, mangaka célèbre au Japon et toujours en activité. Face à ces problématiques, nous avons interrogé nos interlocuteurs sur leur rapport aux personnages et aux publics féminins.

“La place des personnages féminins dans Red Flower, bien que pas encore très évidente dans le tome 1, est pourtant indispensable à l’équilibre de mon univers. Quand je parle d’afro culture ou de diversité dans mon récit, je pense notamment aux personnages de grand-mère qui pour moi représente la sagesse matriarcale que j’ai connu dans beaucoup de villages d’Afrique, le respect de la vieillesse qu’on ne voit pas souvent dans les œuvres occidentales […]

Personnage de Naeelah, planche de Red Flower / © Glénat

[…] À travers le personnage de Naeelah, la Femme de Yao, j’ai voulu montrer une femme forte à travers sa maternité, une guerrière qui aurait posé les armes pour consacrer ses énergies à l’éducation de la prochaine génération […] On l’apprendra par la suite, mais la femme est tout aussi nécessaire que l’homme dans l’éducation des jeunes enfants de la tribu de Bao’re.”

Personnage d’Emany, planche préparatoire de The Last Kamit / © Dashicray Publishing

Une façon d’intégrer les rôles genrés comme complémentaires, vision basée sur ce que Loui a pu observer des cultures de son enfance. De son côté, David Bias nous dit que “Sanka est un garçon car il y a cet aspect-là dans le shōnen, mais [que]ça nous paraissait important de l’intégrer dans une dynamique avec une fille aussi, qui s’appelle Emany.” Ce à quoi il ajoute que “le parcours initiatique n’est pas forcément genré, que l’on soit fille ou garçon, on traverse des épreuves pour devenir les adultes de demain. C’est un parcours qui est vraiment universel.” Si le récit d’apprentissage d’un jeune garçon noir guerrier peut se révéler universel, qu’en serait-il d’une histoire centrée sur une fille noire ?

L’afro manga qui n’existe pas (encore)

“En général la littérature, elle est androcentrée, il ne faut pas qu’on se mente ! Et le manga ne va pas y échapper.” expose Reine Dibussi d’un ton posé à travers le téléphone. “Je ne suis pas étonnée que les premiers auteurs qui soient publiés, aujourd’hui en France, en afro manga, soient des auteurs qui vont bosser ces histoires-là.” ajoute-t-elle, en parlant de l’inspiration shōnen des deux projets les plus identifiés par la presse et les éditeurs.

“J’irais même plus loin, quand on parle du monde de la littérature et de l’illustration africaine, on va vers le conte et il faut pouvoir sortir de là, proposer des choses plus contemporaines. Ce sont des risques qu’il faut prendre.”

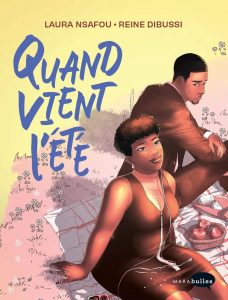

Couverture temporaire de Quand vient l’été, sortie prévue en mars 2024. Laura Nsafou et Reine Dibussi / © Marabout Éditions

Reine Dibussi, autrice de bande dessinée, travaille actuellement sur Quand vient l’été, une romance adulte dont l’autrice afroféministe Laura Nsafou est au scénario. Elle revendique s’inscrire dans une démarche antiraciste et décoloniale en produisant du divertissement engagé.

Influencée par des animés très divers allant de Lady Oscar à Cat’s Eye, en passant par Gundam ou encore Captain Tsubasa (Olive & Tom) qui étaient diffusés sur la chaîne manga du Cameroun de son enfance, elle m’avoue d’un air amusé “Je n’ai jamais vraiment accroché à Dragon Ball”. Elle cite également pêle-mêle des autrices comme Toni Morrison ou la réalisatrice Amandine Gay en tant qu’inspirations. De la même façon, Nocturne va se référer autant à Hellsing de Kōta Hirano qu’à La vie en rose de Yun Kouga, comme auteur·ices qui ont marqué son enfance et adolescence, entre autres références cinématographiques ou de science fiction. Forte de ces références plurielles, Reine Dibussi aimerait se frotter au manga, mais n’en a pas encore eu l’occasion, malgré un essai il y a plusieurs années :

“La première fois que j’ai proposé un projet de manga, c’était une histoire centrée sur des guerrières dans un univers d’afro fantasy. C’était très inspiré de cultures africaines et caribéennes. Le retour qu’on m’avait fait c’était l’illustration couleur était trop loin du manga. Pas de véritable retour sur l’histoire. J’ai pris ça comme un simple non.”

Planche projet pour un futur manga yuri / © Reine Dibussi

Pourtant, comme pour Louis et David Bias quand on interroge Reine Dibussi sur ce qui l’intéresse dans le manga, elle nous répond “la narration”. Tout comme le shōnen, le shōjo a créé ses propres codes, tant narratifs que formels. Si la présence de motifs floraux comme la rose ou la fleur de sakura est l’image la plus répandue de l’esthétique du shōjo, il est aussi question d’un rythme différent. Avec une composition de page éthérée et un dessin beaucoup plus centré sur les gestes du quotidien, le récit se concentre sur l’expression des émotions de ses personnages.

Sara et les contes perdus – Jenny / © Delcourt

Il y a bien des autrices et illustratrices afro francophones qui s’inspirent du shōjo en France. Certaines en ont même publié. C’est le cas de Jenny pour les éditions Delcourt au début des années 2000 avec Pink Diary ou encore Sara et les contes perdus dont le scénario rappelle Card Captor Sakura de CLAMP, une référence chère à l’autrice comme elle a pu le dire en interview. Elle est aussi l’autrice de Comme un garçon, BD franco-belge dont on ne pourrait ignorer l’influence du shōjo tant dans le trait que dans le scénario basé sur le gender bender, procédé très présent dans le shōjo. Jenny, pourrait alors être considérée comme la précurseure du “shōjo français”. Ces héroïnes et histoires ne semblent cependant pas spécifiquement afro-centrée.

Dans l’ordre de gauche à droite, couverture de : Parmis eux Tome 12 – Hisaya Nakajo / © Delcourt/Tonkam ; Comme un garçon – Jenny / © Delcourt ; Host Club, le lycée de la séduction – Bisco Hatori / © Panini

Pour Reine Dibussi, avoir une telle possibilité de raconter des histoires de jeunes filles et femmes noires relève aujourd’hui du rêve :

“Aujourd’hui c’est dur d’avoir un shōjo basé sur, par exemple, l’histoire d’une femme noire française dont la super pote métisse de Blegique irait voir pour décider de voyager ensemble en Guadeloupe, parce qu’elles ont un crush sur un gars là-bas.” dit-elle en riant, “Parce qu’on va nous dire que c’est soit communautaire, soit régional, c’est-à-dire que cela ne devrait être vendu que dans la région concernée.”

Cofondatrice d’Afiri Studio, maison d’édition indépendante et studio graphique qui forme gratuitement des auteur·ices francophones de contenus illustrés africains et afrocentrés, elle mettra peut-être à l’avenir ce genre de récits sur le devant la scène. Pour l’heure, lorsque l’on veut trouver du contenu afrocentré s’inspirant de ces univers, c’est outre-Atlantique que l’on déniche une initiative avec Blackjosei Press, maison d’édition indépendante créée par l’autrice Jamila Rowser. Elle se consacre à “la promotion de bandes dessinées réalisées par et pour des personnes non-blanches et marginalisées de genre” dans le but “d’améliorer le paysage de la bande dessinée en offrant un espace permettant aux créateur·ice·s racisé·e·s et LGBT de raconter leurs histoires.” Blackjosei Press revendique, comme son nom l’indique, une forte inspiration du josei, mangas dont la cible est le lectorat féminin adulte. Reine Dibussi souhaite d’ailleurs de son côté se consacrer au yuri, un sous-genre de shōjo qui explore les relations amicales, amoureuses et sexuelles entre femmes. Mais elle se confronte de nouveau à des obstacles :

“Quand on est une personne afro et qu’on centre son récit sur des personnes noires, il faut déjà s’attendre à batailler pour avoir une visibilité. Maintenant quand on rajoute la question queer, cela apporte une autre problématique car dans l’espace français on est invisibles, et dans l’espace africain francophone on est… inexistants.”

Malgré tout, son public lui fait de chaleureux remerciements, ce qui est important pour elle, car être visible n’est pas toujours facile :

“J’ai quand même 37 ans mais quand j’ai publié pour la première fois une image de lesbiennes noires sur mon compte, j’avais la peur au ventre. Parce que quand on est queer et afro, si on ne vit pas carrément dans un contexte répressif comme dans certains pays, on a encore un devoir d’exemplarité. Il y a quelque chose comme : si ta famille, ta communauté t’accepte, aies au moins la décence de te faire discrète.”

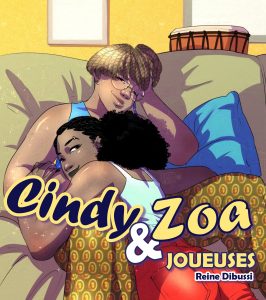

Illustration de Cindy et Zoa, webcomic auto-publié / © Reine Dibussi

Une injonction qui la touche, mais Reine Dibussi ne se laisse pas abattre :

“Quand tu es autrice et que tu dois publier une œuvre, tu dois vaincre toutes les peurs que tu as et te lancer ! Là je me dis que je n’ai littéralement rien à perdre et que du positif à apporter, autant aux personnes qui ont pu vivre des choses similaires à moi, qu’à celles qui veulent juste voir de nouvelles histoires être racontées.”

Nocturne et Reine Dibussi ont donc une culture manga différente de celle que citent Loui et David Bias. Leurs sources d’inspirations font pourtant parties intégrantes de la culture artistique des femmes ayant grandi avec les mangas comme histoires de références. Car si le shōnen nekketsu se concentre sur le récit initiatique faisant passer un personnage du monde de l’enfance à l’adulte, le shōjo – et même le shonen ai – fait la même chose, mais avec pour thème principal la maturité émotionnelle. Les shōjo nous racontent des histoires de sentiments, de relations, amoureuses ou amicales, la plupart du temps centrées sur des protagonistes féminins, histoires toutes aussi importantes pour se construire en tant qu’adultes, filles ou garçons. Autre aspect qui peut nous paraître étonnant depuis une culture occidentale, le shōjo traite aussi de thèmes liés à l’horreur, la peur étant finalement un sentiment comme un autre.

Et au Japon ?

Pendant longtemps, la représentation des personnes noires dans les mangas souffrait des mêmes écueils que la bande dessinée franco-belge, certains personnages étaient caricaturaux voire empreints de stéréotypes racistes. Lorsque je demande à Nocturne s’il y a une scène afrocentrée dans le manga au Japon, elle reste prudente :

“Alors, moi ce que je sais, parce que je suis dans mon giron et que des choses peuvent m’échapper, c’est que ce qui a remporté suffisamment de succès pour être diffusé sur Netflix, ce sont plutôt des choses qui se font du côté de la Japanimation. Notamment Yasuke réalisé par un homme noir américain qui habite au Japon depuis très longtemps, Thomas LeSean. Mais pour ce qui est du manga je t’avoue… y a pas grand chose.”

Calvin et Onari, personnages de Oni :Thunder God’s Tale – Daisuke Tsutsumi / © Netflix

Récemment, entre les histoires mettant en scène des personnages noirs comme protagonistes telle que la production de Thomas LeSean, on peut trouver d’autres thématiques spécifiques comme celle des personnes communément appelée “hāfu”. Hāfu, est un terme dérivé de l’anglais “half” signifiant “moitié” que l’on pourrait traduire par “métis”. Ce sujet est traité dans le film d’animation Oni : Thunder God’s Tale. Cette mini-série de Daisuke « Dice » Tsutsumi fait le parallèle entre l’histoire d’un petit garçon afro-américain et japonais, et le parcours d’une jeune fille humaine adoptée par l’esprit-Dieu (kami) du tonnerre. Nous pouvons noter que la plupart des productions animées qui contiennent des personnages noirs ont un lien avec les États-Unis. Même lorsque Shin’chirō Watanabe, réalisateur de Cowboy Bebop, Samuraï Champloo ou Carole & Tuesday inclut des personnages noir·e·s, c’est parce qu’il est féru de blaxploitation. Dans le manga, en revanche, trouver la thématique traitée frontalement et profondément est plus difficile. De son point de vue, Nocturne analyse :

“Le monde du manga au Japon est un peu en crise pour plein de raisons mais notamment parce qu’il tourne un peu en rond, dans ses thématiques, dans ses propos… Ça manque un peu de sang neuf quoi.”

Lorsque le manga papier représente des personnages noirs, c’est en fait très souvent, comme dans l’animation, en lien avec les États-Unis (Banana Fish), dans les mangas de sport (Deep 3, Unrivaled Naomi Tenkaichi sur Naomi Osaka) ou autour du rap (Tokyos Tribes). Quelques-uns sortent du lot tel que Lost Lad London, un thriller, qui se passe malgré tout hors du Japon, en Angleterre. Nocturne poursuit :

“Mais d’ailleurs même quand des étrangers publient des choses au Japon, c’est ou leur identité est complètement effacée ou alors, ce n’est que sur leur expérience en tant qu’étranger au Japon.”

Même dans le manga amateur, elle a l’impression d’être originale par rapport à ce qui est proposé. Et s’il y a des initiatives pour regrouper les artistes noir·e·s, cela se fait rare dans le manga :

“ Par exemple, il y a Black Creative Japan, que je suis de loin car basé à Osaka, mais c’est surtout centré sur la musique ou les beaux-arts… Et pas tellement sur le manga.”

Nocturne a tout de même trouvé une communauté artistique, depuis 2020 elle fait partie de Yamanote Queer Creative. Ce rassemblement d’une trentaine d’artistes LGBTQIA+ se retrouve deux fois par mois à Tokyo pour créer ensemble. Avec ce collectif, elle expose au Comitia, équivalent du Comiket qui est une des plus grosses manifestations autour du manga amateur au Japon basé sur la production à partir d’œuvres déjà existantes (fanart, fanfiction). Le Comitia, lui, est centré sur les œuvres amateures auto-éditées et originales. Et en se promenant dans les allées, Nocturne observe :

“Je suis la seule qui a des personnages noirs en couvertures, et en plus des femmes, et en plus des femmes lesbiennes. Et ça arrête les gens. Je les vois vraiment regarder la couverture en se disant “Ah, tiens, j’avais pas vu avant ça !” Et en même temps, le public est majoritairement japonais, et pas noir. Donc ce n’est pas si étonnant.”

Planche de Contre Soirée, manga auto-édité / © Nocturne

Malgré cet état de fait dans la production papier, il semble que cela bouge du côté de la société nippone. Aujourd’hui, alors que trois résidents du Japon nés à l’étranger portent plainte contre le gouvernement central et métropolitain de Tokyo, en accusant la police de profilage racial, la parole semble se libérer de plus en plus sur le sujet du racisme. De la même façon, la joueuse de tennis Naomi Osaka, d’origine japonaise et haïtienne, avait clairement pris position pour soutenir le mouvement Black Lives Matter en 2020, ce qui lui avait tout de même valu des critiques.

L’évolution de ce nouveau genre reste à surveiller, car la production artistique a tendance à toujours bouger en même temps que les mœurs changent. Dans tous les cas, il est clair que l’afro manga, en France comme au Japon, a un océan de possibilités devant lui.

Mélissa ANDRIANASOLO

Remerciements à Théodore Pralinus pour sa relecture et aux membres du « Shōjo hub » pour leur aide.

Un commentaire

Bravissimo pour ce très bon article ! Beaucoup d’infos, des témoignages, références, etc. Du beau travail !