Du Printemps aux Galeries Layettes, les grands magasins parisiens se sont mis à la blackitude en ces mois d’avril-mai 2006. Deux publicités, fortement diffusées, ont joué dans un registre du corps noir, féminin, offert à notre regard.

Choquante ? Juste à la limite ! Coloniale ? En partie ! Pleine de références ? Sans aucun doute ! Conjoncturelle et révélatrice d’une nouvelle dimension esthétique et stéréotypique ? Oui, sans aucun doute, on assiste au passage d’un cap avec ces deux campagnes et à un nouveau genre de représentation de la « femme noire » débarrassée des derniers « interdits » de la mauvaise conscience coloniale. D’une certaine manière, nous sommes entrés dans un temps post-colonial qui se décomplexe de ses héritages tout en les réintroduisant graphiquement et idéologiquement et en les mixant avec les influences d’Outre-Atlantique.

Au moment où j’écrivais ces lignes, je tombe sur le net (sur le site Monde en question) sur une tribune signée Lou Quetiero en date du jeudi 20 avril 2006 et qui s’attache aux mêmes publicités sous un titre évocateur : « Printemps colonial ». Une autre preuve que ce rapport entre regard et publicité est devenu un mode de lecture normalisé des mutations du stéréotype dans nos sociétés et, surtout, que ces deux campagnes font sens.

De façon surprenante, le printemps 2006 sera « nègre » ou ne sera pas. Avec la journée consacrée à la mémoire de l’esclavage le 10 mai, les couvertures de presse sur la présence « noire » en France (voir au mois d’avril le Nouvel Observateur), le film Noir sur France 5 et la prochaine exposition Montparnasse noir (1906-1966) au musée du Montparnasse, la mode semble être au retour sur cette identité « noire » en France. D’une certaine manière, ces deux grandes enseignes se mettent à la « page ».

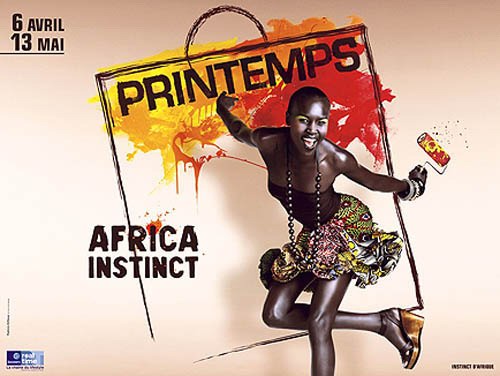

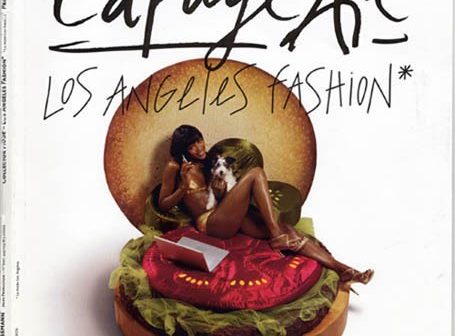

Mais alors quelle page ! Une Africaine dans un hamburger style « culture rap » offerte au délicieux regard de l’homme et prête à s’offrir à notre gourmandise, alléchée par ses formes dénudées (campagne du 5 au 29 avril 2006 dans les rues de Paris et dans la presse). Dans l’autre campagne Africa instinct

on retrouve une tendance Joséphine Baker, simili jupette qui rappelle le régime de bananes de l’icône noire et couleurs « brutes » qui nous transportent sur le sol d’Afrique par définition plus proche de la nature que de la culture.

Commençons par la hamburger party ! Comme le dit le slogan des Galeries Lafayette, la mode « vit plus fort « , alors il faut faire fort. Une mannequin, avec son chien, en petits dessous et chaussure au pied, un portable à la main, devant elle un ordinateur portable ouvert, le tout dans un lit digne d’un bordel de campagne des années 1950 en forme de hamburger qui, tel un écrin à bijou, nous offre ce cadeau en tout point exotique et d’une modernité qui ferait les délices d’un clip de rap californien

On en mangerait ! Elle sourit. Nous regarde. L’Amérique noire est proche, la culture rap aussi, le harem oriental pointe à l’horizon. D’ailleurs l’accroche ne trompe pas : Los Angeles Fashion

C’est de la « viande ». Belle, moderne, lookée, mais un simple objet offert au regard et à la consommation. D’ailleurs le matelas rappelle le pain du Big Mac (bien nommé ici !), le tulle vert sous elle les feuilles de salade du hamburger et le cousin rouge l’inévitable tranche de tomate

et les cornichons ne sont pas oubliés avec les petits coussins verts. C’est comestible, un cannibalisme inversé en somme. Un corps offert à notre regard. Que l’on peut « vite » consommer. Une offrande. Moment de plaisir, le repos du guerrier des temps modernes, instant de consommation, les Galeries Lafayette ne font pas dans le détail.

D’une certaine manière nous avons ici une réelle mutation et en même temps une fusion entre deux imaginaires, entre celui de la reine de Saba et d’une « pétasse » de clip de rap. Une fusion entre l’imaginaire du harem colonial et de la culture américaine, un syncrétisme qui entre maintenant comme un code commun dans notre société de consommation. Le corps noir féminin se consomme et consomme

c’est devenu une évidence. C’est un « modèle » pour les jeunes « Noires » de France à suivre, à imiter, à reproduire. Elle devient ici modèle de référence, et même de frustration pour la « Blanche ». Elle devient ce que l’homme blanc idéalise : une femme qui s’offre, tel un « sex food », mais moderne (avec son portable) et qui s’installe dans un imaginaire de bordel à l’occidentale se noyant dans la soie et le plaisir

Et maintenant, tournons notre regard sur le Printemps, du 6 avril au 13 mai c’est le mois « Africa instinct ». Un titrage à l’américaine cela fait mieux et tellement plus « Joséphine ».

De nouveau une mannequin, crâne rasé, peignant un mur au rouleau (une artiste donc !), la bouche ouverte et le regard illuminé. Les couleurs font penser à la terre d’Afrique mais aussi aux dessins de Colin sur la Revue nègre de 1925 : rouge, orange et jaune. Ici, culture urbaine (le tag), héritage de la Revue nègre et clichés coloniaux s’entrechoquent. L’instinct est double : celui de l’achat (société de consommation) et celui de l’Afrique qui ne peut être qu’instinct. Ouf ! C’est puissant.

Et bien sûr elle danse. Elle ne peint pas vraiment, elle ne regarde pas la toile (ici un sac géant) et bouge en même temps (son corps semble élastique). Normal, elle est une artiste « d’instinct » qui ne fait que jeter des couleurs sur un mur

C’est la nature sauvage et féminine qui s’exprime ici. D’ailleurs l’Afrique est comme une femme : instinctive, sauvage, violente, nue, brute. Elle est surtout réduite à un corps, rien qu’un corps. Un corps qui attire, mais qui fait peur aussi.

La responsable du département Concept et Style du Printemps, Claudine Verry, a expliqué le contexte de création de cette campagne « hamburger » à Lou Quetiero : « La vraie raison, c’est surtout le mélange des cultures. L’Afrique est une source d’émotion et esthétique incroyable. » Une source d’émotion certes, mais celle-ci se fixe dans un morphotype qui semble fonctionner sur les mêmes paradigmes qu’au temps reculé du fantasme colonial

Mais cela renvoie aussi à une autre réalité affirme-t-elle : « Il y a aussi les produits fabriqués en Afrique qui sont primaires, au sens joli du terme. » Comment passer des arts premiers (avec l’inauguration proche du musée du quai Branly), aux arts primitifs pour les « élites », puis aux produits primaires pour le grand public

Quel passage de sens et bouleversement des mots et des codes. D’ailleurs Claudine Verry l’exprime clairement : « Je pense que les histoires de fusion de cultures, ça peut plaire. C’est dans l’air du temps. » Et oui, c’est dans l’air du temps, on est passé de la culture « colo » à la culture « bobo », et l’exotisme fait partie de cet univers branché.

Claudine Verry enfonce alors le clou, en affirmant que le but est de « faire venir les gens », pour en faire – avec l’Afrique, c’est un classique – « un événement joyeux et festif ». Cela va donc « bouger ». Mais on sent bien une mauvaise conscience dans ses propos, alors le justificatif aux artistes africains, aux partenaires, aux actions « humanitaires » est mis en avant : « L’idée était aussi d’avoir quelques actions humanitaires [

]. On ne peut pas parler d’Afrique si on n’a pas la décence de parler du côté humanitaire. C’est la moindre des choses ».

On retrouve dans un tel contexte discursif toute la dialectique qui accompagne la mauvaise conscience sous-jacente de la présente campagne. L’auteur de ces lignes a le mérite de l’expliciter, mais ces propos révèlent bien l’ambiguïté de sa propre démarche : comme au temps colonial, l’humanitaire justifie la colonisation ; ici l’humanitaire-prétexte (on ne sait d’ailleurs pas de quoi il s’agit, puisque seul le prétexte compte et l’intentionnalité) justifie le stéréotype de la femme noire-objet. Car il faut de la « décence » avec l’Afrique. Pas par rapport à une image « manipulée » (ce qui est de toute façon l’objet même de la publicité et que l’on ne changera pas puisque la publicité a par définition pour objet de renvoyer l’image dominante et les codes déjà implantés dans notre temps), mais par rapport à l’autre image qu’elle a de l’Afrique : la mort, la maladie, les crises politiques, l’économie désastreuse

Paul Colin, dans son autobiographie (1957) a rappelé sa première rencontre de 1925 avec Joséphine Baker : « Je la vois encore, déchaînée, ondulant et remuant sous les lamentations du saxophone. Ces danses de la Caroline du Sud annonçaient-elles l’ère d’une nouvelle civilisation, enfin débarrassée de ses chaînes séculaires ? » On se permettra de reposer la question en 2006

///Article N° : 4493