Résumé des cultures qui hantent New York, l’art de Basquiat est un pont très solide entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.

New York a « inventé » la peinture américaine, libérée des modèles européens par Stuart Davis dans les années 1930, puis par Jackson Pollock dans les années 1940. New York a aussi « inventé » le marché de l’art contemporain, dont les règles controversées reposant sur le concept d’avant-garde et l’individualisme créateur y ont été théorisées par le critique Clement Greenberg. A cet égard, l’oeuvre de Basquiat est l’apothéose d’un système qui a fait de « Downtown Manhattan » la capitale mondiale de l’art à la fin du II° millénaire. C’est aussi l’émancipation tardive d’un art africain-américain (celui de la Harlem Renaissance) qui avait été longtemps confiné dans un « exotisme de ghetto ». Treize ans après sa mort, Jean-Michel Basquiat est considéré comme « le » grand peintre de la fin du XX° siècle. Il fait l’objet d’un véritable culte posthume, après avoir été une superstar à la fin de sa trop brève carrière (à peine neuf ans). Pour s’en tenir à la réalité objective du marché, il est le plus cher de tous les peintres d’une époque pourtant très féconde. Une de ses toiles a atteint (fin 1998) le record de 3,3 millions de dollars (2,5 milliards de FCFA)…

Comme tout artiste new-yorkais, Basquiat a toujours rêvé d’être riche et célèbre. Mais pour lui (tous ceux qui l’ont connu en témoignent), l’argent « blanc » (qu’il tourne en dérision dans toute son oeuvre, lui opposant l’or – matière et couleur appréciées comme des symboles de la civilisation africaine), n’était que le meilleur moyen de s’imposer en tant que personne dans une société qui a fait de la richesse le seul antidote de l’anonymat. Folle ambition pour un Africain-Américain, même dans une cité réputée la moins raciste des États-Unis… Comme le dira dans un raccourci saisissant son ami (autre grand peintre) Julian Schnabel, devenu fugitivement cinéaste pour réaliser le beau film « Basquiat » : « Jean-Michel prenait le Concorde, mais aucun taxi ne le prenait ! » Il faut parcourir à toute vitesse ce monument fabuleux qu’est le catalogue raisonné des oeuvres de Basquiat* pour saisir à quel point l’ivresse de son art reflète l’urgence de sa vie : partout sa singularité et sa sincérité sautent aux yeux, balayant tout soupçon de facilité, de superficialité et de vénalité.

De SAMO à sa mort

Jean-Michel Basquiat est né à Brooklyn le 22 décembre 1960. Son père, comptable, a fui Haïti comme réfugié politique. Il y a été emprisonné ainsi que sa mère, dessinatrice de tissus d’origine portoricaine. Son frère aîné sera assassiné par les tontons macoutes. Dès l’âge de quatre ans, Jean-Michel dessine tout ce qu’il voit et rêve de devenir auteur de bd. La famille s’installe Flatbush Avenue, l’axe du quartier haïtien, où se trouve le Musée de Brooklyn, riche en art américain et notamment amérindien. La musique est omniprésente dans ce foyer aisé, où le père est fan de jazz et le grand-père maternel guitariste et chef d’orchestre « latino ». Basquiat sera « le peintre de la musique », comme aucun autre ne l’a jamais été auparavant.

A sept ans, renversé par une voiture, Jean-Michel subit une ablation de la rate. A l’hôpital, sa mère lui apporte un traité d’anatomie richement illustré qui ne le quittera jamais et sera l’une des sources majeures de son oeuvre : le squelette humain (surtout le crâne, utilisé comme un autoportrait symbolique) y sera bien plus présent que la chair. De la souffrance physique éprouvée dès la petite enfance, Basquiat semble avoir surtout appris le mystère de la mort. Dès sa convalescence, sa mère l’emmène voir « Guernica », encore exposé au Modern Art Museum jusqu’à la mort de Franco : l’enfant est bouleversé par ce chef d’oeuvre pathétique de Picasso, qu’il reconnaîtra toujours comme son maître en peinture – avec Michel-Ange et surtout Léonard de Vinci, il formera un « triumvirat » auquel Basquiat rendra d’innombrables hommages visuels. Après un séjour avec son père à Porto-Rico – où il fait sa première fugue – Jean-Michel retourne à New York où il se lie d’amitié avec Al Diaz, un jeune graffitiste dont il épouse la vie. On est en 1977, aube des « graphs » et des « tags » qui préfigurent la naissance officielle du « hip hop » et du « rap » deux ans plus tard. Ensemble, Basquiat et Diaz signent « SAMO » : « abréviation de « same old chit » (même vieille merde), qui désigne chez les Noirs new-yorkais la pérennité d’un racisme discret mais efficace, d’une discrimination hypocrite et sournoise.

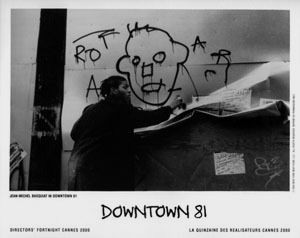

A 18 ans, on l’appelle « Jean » (prononcé à la française), il a quitté sa famille pour les paradis artificiels et vit en « clochard céleste » à l’image de ses idoles beatniks (Kerouac, Burroughs dont il sera l’ami) ou rockers (Jimi Hendrix, Janis Joplin)… Il forme un groupe de jazz-punk baptisé « Gray », nom de l’auteur du traité d’anatomie qui reste son livre-fétiche. Tour à tour dj et grapheur, il vend des collages en cartes postales. L’une attire l’oeil d’Andy Warhol, le pape du pop-art dont il devient l’ami intime, et avec qui il tentera de peindre encore « en duo ». Basquiat fréquente le Mudd Club de Soho, où il a une liaison fugitive avec la jeune Madonna et se fait engager pour le premier rôle d’un film expérimental, « Downtown 81 », enfin monté et sorti en salle vingt ans après. Il expose pour la première fois à Modène (Italie) puis chez Annina Nosei à Soho. Il devient le benjamin des artistes invités par la Documenta de Kassel et par la Biennale du Whitney Museum. Désormais célèbre, il produit des groupes de rap et pose comme un héros de la « new black generation » pour James Van der Zee, le photographe octogénaire de la Harlem Renaissance… Mais le principal évènement de cette période est sa rencontre avec Shenge Kapharoah, un artiste de La Barbade qui le persuade de se mettre comme lui en quête de ses racines africaines… En 1985, junkie et de plus en plus parano, il s’indigne (à juste titre) de faire la une d’un New York Times Magazine perfidement titré « New Art, New Money : the Marketing of an American Artist. « Same old shit » : qu’un jeune « black » se hisse brutalement au sommet de l’art contemporain en pleine spéculation euphorique ne peut être qu’une supercherie, une combine de la mafia des galeristes… Pourtant Basquiat est déjà reconnu par ses pairs : Beuys, Dali, Sonia Delaunay, Keith Haring, Hockney, Lichtenstein l’invitent à décorer le parc d’attraction « Luna, Luna » de Hambourg. En 1987 il expose triomphalement à Paris. Mais le 12 août 1988 une overdose le terrasse dans son loft new-yorkais.

L’écran coloré des nuits blanches

Basquiat a toujours violemment rejeté l’accusation légère de ceux qui ne voyaient en lui qu’un « graffitiste » devenu peintre par la complaisance opportuniste des critiques et galeristes. Même ses oeuvres sur papier font preuve de son sens de la concision et de la composition. De son expérience de « grapheur », Basquiat n’a cependant jamais oublié le goût et la maîtrise de l’improvisation, de la précipitation et du risque. Basquiat peint vite, même dans son atelier il peint comme un homme traqué… Il dessine d’abord, tout ce qui lui sort du crâne, et ce sont toujours les mêmes choses : figures humaines frontales (les animaux sont préférés de profil), machines inutiles et molles, objets fantomatiques et schématisés, avec pourtant une foule de petits détails significatifs. La peinture n’est qu’une architectonique après-coup du dessin par la couleur. L’important n’est pas ce qui est vu, mais l’ordre dans lequel ça se voit : on entre dans un Basquiat par une série de regards instinctifs qui sont de l’ordre de l’initiation, comme une enfilade de portes et de miroirs.

Rendez-vous en Afrique

Basquiat exalte la « négritude » sous toutes ses formes. L’omniprésence de l’écriture dans son oeuvre est un leurre subtil pour remettre à plat toutes les cultures, réhabilitant celles du monde noir. Les noms des pharaons, des rois du Bénin ou d’Éthiopie voisinent avec ceux de César ou de Charlemagne, les dieux du Vaudou avec les présidents américains. La grande passion de Basquiat, c’est le jazz. Ses oeuvres sont envahies par les noms de ses musiciens préférés (Armstrong, Ellington, Gillespie, Billie Holiday, Charlie Parker, Fats Waller) et les titres de leurs meilleurs disques. Car Basquiat est un vrai connaisseur de toute musique africaine-américaine, du blues au rap.

En août 1986, il réalise son rêve le plus cher, qui était d’aller en Afrique. Son marchand officiel, le Suisse Bruno Bischofberger, lui organise une exposition au Centre Culturel Français d’Abidjan. Fiasco absolu : ses oeuvres n’attirent guère que quelques Européens et trois ou quatre artistes ivoiriens plutôt dubitatifs. Très déçu, Basquiat se défonce tellement qu’il ne profitera guère d’un bref périple en pays Sénoufo. De retour à New York, il sombre dans la « speedball », mixture fatale de cocaïne et d’héroïne. La mort d’Andy Warhol, le 22 février 1987, le laisse totalement désemparé. En janvier 88 il expose à Paris où il se lie d’amitié avec le jeune peintre ivoirien Ouattara, originaire de ce pays Senoufo qu’il a visité un an et demi plus tôt. Le visage de Basquiat ressemble de plus en plus au crâne de ses oeuvres, et tout le monde pense qu’il a le sida. Ouattara le décide à repartir avec lui en Côte d’Ivoire pour consulter les guérisseurs Sénoufo. Trop tard. Selon son vieil ami Vincent Gallo, une des dernières paroles de Basquiat aura été : « New York a changé, il faut que je parte, je hais cette ville. »

(*) « Basquiat », deux volumes en coffret, édité par la Galerie Enrico Navarra, Paris.///Article N° : 112