L’association Atria a permis à nombre de films africains de voir le jour durant les vingt dernières années. Elle ferme ses portes dans des conditions dramatiques, victime de l’inpréparation des restructurations actuelles de la Coopération française.

1980 : la cellule technique du ministère de la Coopération arrête ses activités. Le ministère ne veut plus être le lieu de passage obligé d’une cinématographie en plein développement. La décision est subite : des films sont en post-production, qui menacent de ne pouvoir être terminés. Face à l’urgence, techniciens et cinéastes se mobilisent pour créer une structure indépendante à même de poursuivre l’effort de professionnalisation entrepris. Non pas un organisme subventionneur, mais un outil de travail : accueil des cinéastes et relais auprès des professionnels du Nord, conseil dans les devis et les démarches, documentation et prêt de films aux festivals, formation au montage et à la production, support technique avec salles de montage et gestion des productions dans le cadre de la coopérative Atriascope. Atria naîtra ainsi par la grâce du soutien d’une organisation caritative protestante puis du Fonds d’Intervention culturelle. Un financement limité sera ensuite accordé presque chaque année par le ministère de la Coopération (300 000 F) et par le CNC au début des années 90 (220 000 F).

Equilibre fragile et engagement : ce sera le lot de la petite équipe énergiquement menée par Andrée Davanture durant vingt ans. Ni supériorité ni méfiance : le respect de toute expression. Le local du boulevard Jules Ferry sera un forum permanent, lieu de rencontres privilégié mais aussi de travail acharné. Un bout d’Afrique à Paris ; une ambiance inoubliable pour tous ceux qui l’ont connue. Et le seul relais possible pour les cinéastes qui n’ont pas de producteur en France. Forts de ce soutien, des films de tous styles verront le jour, ceux des plus grands de cette cinématographie comme Souleymane Cissé, et ceux des plus modestes.

Mars 1998 : la Coopération décide d’interrompre son financement et propose une réflexion tendant à intégrer Atria dans une structure culturelle plus large, Afrique en créations, ce qui engage Andrée Davanture à tenir pour assurer la survie de l’outil. Dans la foulée, le CNC annonce également l’arrêt de son soutien. Les aides sont supprimées mais la réflexion n’a pas lieu : Atria coule sur des promesses non tenues. Et Andrée Davanture, épuisée et dans une situation financière catastrophique, se bat encore pour sauver films et archives… Olivier Barlet

On a du mal à comprendre le pourquoi de cette cessation d’activité…

Je ne la comprends pas non plus. Voilà si longtemps que je me heurte au peu d’attention des institutions pour obtenir le renouvellement des subventions. Depuis 1980, cela a été une lutte renouvelée chaque année pour obtenir les 300 000 F du ministère de la Coopération. Et cette somme n’a jamais augmenté, sauf une fois, de 50 %. Pire, à deux reprises, elle ne nous a pas été allouée et deux ans sans subvention, c’est dur.

Maintes fois, j’ai demandé que le travail fourni par Atria soit analysé. J’ai sollicité des réunions, j’ai souhaité qu’une réelle réflexion soit engagée avec nos partenaires… Ils se contentaient d’un bilan comptable, forcément juste, mais réducteur par rapport à la réalité de nos actions.

Jusqu’en 87, il a toutefois existé un véritable échange avec les institutions sur chacun des projets que nous défendions. Depuis, on nous subit plus qu’on ne nous soutient.

Jamais nous n’avons été perçus pour ce que nous sommes, à savoir un outil complémentaire indispensable, cohérent et créant des synergies autour des films ou des auteurs, valorisant en un mot les aides financières et les actions du ministère. (cf. Le Film Africain où jamais on n’a parlé d’Atria).

Les films dont nous avons assuré la production exécutive n’avaient pas de producteur français et ne pouvaient en avoir pour des raisons complexes qu’il est difficile d’expliquer en quelques mots. Sans l’accueil et le relais assurés par l’Association Atria, sans la gestion des productions exécutives assurée par la Coopérative Atriascop, beaucoup de films n’auraient pas vus le jour.

Par ailleurs, on peut aussi penser qu’il est dans l’ordre des choses qu’un certain nombre de films puissent être intégralement produits par des producteurs africains. Mais dans ce cas, un relais à Paris, disponible et peu onéreux est indispensable pour faire le lien avec les industries techniques inexistantes dans leurs pays. C’était aussi le rôle d’Atria…

Le travail de développement et d’accompagnement des projets a permis à beaucoup de films d’accéder au Fonds Sud et à des coproductions avec des chaînes européennes.

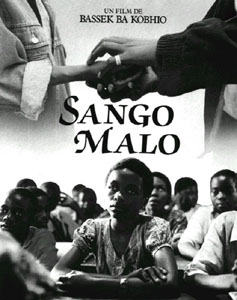

En 1991, à Cannes, dans la sélection officielle, à la section Un certain regard, trois premiers films étaient présentés : Ta Donna d’Adama Drabo (Mali), Sango Malo de Bassek Ba Kobhio (Cameroun) et Laada de Drissa Touré (Burkina Faso). Depuis ces trois réalisateurs ont réalisé leur deuxième film.

Autre exemple, Faraw ! Une mère des sable, de Abdoulaye Ascofaré, un film qui a demandé quatre années de suivi parce qu’il a rencontré de multiples difficultés à plusieurs étapes de sa réalisation. Si nous n’avions pas été là pour coordonner la mise en place des moyens techniques, l’organisation des tournages avec des techniciens français, les relations avec le laboratoire, le classement des rushes et le transfert des négatifs vers le Maroc qui coproduisait le film, sans compter le suivi de tout le dossier de financement en France, je ne vois pas comment le réalisateur aurait pu, tout seul, de Bamako y arriver.

Ce film auquel beaucoup de partenaires ne croyaient plus, existe aujourd’hui et il vit sa vie… Il a été sélectionné à la Semaine de la Critique à Cannes et a participé à de nombreux festivals dans le monde. Il a obtenu 19 récompenses dont le Prix du ministère de la Coopération ! Cette histoire est exemplaire et reflète bien la complémentarité entre le ministère et une structure comme Atria.

De l’histoire d’Atria on ne retient volontiers que les films sélectionnés dans les grands festivals, ceux de Souleymane Cissé ou de Gaston Kaboré. Mais nombreux sont les réalisateurs de courts et de longs métrages qui ont bénéficié de notre concours : entre autres, venus du Mali Mamo Cissé, Salif Traoré et Léopold Togo, du Niger Djingareye Maïga, du Togo Abalou Kilizou, de Guinée Bissau Flora Gomes, de Guinée-Conakry Gahité Fofana, du Sénégal Amadou Thior, de Côte d’Ivoire Kitia Touré et Fadika Kramo Lanciné, du Burkina Mustapha Dao, Maurice Kaboré et Fanta Regina Nacro, et tant d’autres de Tunisie, d’Algérie, du Maroc, du Cameroun, ainsi qu’Abderrahmane Sissako pour son film Octobre.

On dirait que l’aide au cinéma ne veuille maintenant soutenir que les films présentables sur le marché occidental.

Personne ne le dit mais la réalité est là. Dans les rares rencontres que nous avons pu avoir avec les représentants du ministère de la Coopération dans les années 90, il apparaissait que ne trouvaient grâce à leurs yeux que les films susceptibles de » rencontrer le public français « , d’être présents dans les festivals européens et » avant tout à Cannes « . C’est un point de vue qui se défend, mais il ne saurait être le seul.

Les cinéastes africains ont la responsabilité de leurs oeuvres et désirent avant tout rencontrer le public africain, même si la consécration de leurs films en France et ailleurs est valorisante. Je crois pouvoir affirmer que cette perspective n’a jamais été prise en compte et c’est sûrement préjudiciable à l’essor de la cinématographie africaine… mais ceci est un vaste débat… De fait, la politique du ministère n’a jamais été clairement définie sur ce point. Il y a toujours eu une aide financière, une attention envers les cinéastes, un accompagnement des films présents à Cannes, la publication d’Ecran d’Afrique… mais les choix » politiques « , les stratégies, n’étaient du ressort que du responsable du Bureau du Cinéma et variaient donc selon la personnalité de ceux qui occupaient ce poste.

Jamais il n’y a eu de concertation sur le fond ?

Je l’ai sollicitée à maintes reprises, sans succès et même un jour on m’a répondu que cela n’était pas nécessaire. Puis une fois, au détour d’un couloir, on m’a expliqué que les politiques passaient mais que les fonctionnaires restaient… ce qui est en soi tout un programme.

En fait, au début des années 80, comme nous avions pris le relais de la section technique du ministère, le dialogue était possible et souvent fructueux car nous avions l’habitude de travailler ensemble. Nos interlocuteurs avaient l’esprit plus ouvert, ils étaient moins conformistes et ignoraient – presque – la langue de bois. Seulement la règle veut qu’à ces postes, les responsables changent souvent et à peine l’un avait-il eu le temps de maîtriser les données du problème qu’il était muté… ce qui n’a pas facilité notre tâche. Et cela sans compter les difficultés à gérer les relations financières ministère/associations dans des contraintes administratives dont je n’ai pas encore tout compris, malgré tout ce temps.

Il est très regrettable qu’une association comme Ecrans du Sud ait dû s’arrêter. Il est fort dommage que toute l’expérience d’Atria se perde comme cela risque d’arriver.

Ainsi, les six années de travail effectuées par Anabel Thomas : la qualité de ses relations avec les différents intervenants, l’importance de la documentation créée autour de chaque film, la circulation de la documentation concernant les films (tous les films, ceux d’Atria et les autres), tout cela a permis à de très nombreux films de participer à des festivals dans le monde entier. Ce travail a contribué à la notoriété des films et des réalisateurs et de créer de véritables réseaux professionnels.

L’inquiétude est que ne soit pas reconnue la diversité de création émanant de l’Afrique ?

Cette inquiétude ne date pas d’aujourd’hui ! C’est un questionnement permanent depuis vingt ans.

1) d’abord parce que nos clichés ont la vie dure : les Occidentaux ont un point de vue convenu sur l’Afrique et ne pensent pas toujours qu’il existe plusieurs pays sur ce continent.

2) parce que nous avons un défaut insupportable, nous sommes convaincus de détenir la Vérité, le Savoir. Nous sommes souvent directifs avec les meilleures intentions du monde et c’est épouvantable, cela va même jusqu’à penser à la place de l’autre. Cette tendance apparaît souvent dans les commentaires à propos des scénarios…

3) parce qu’il existe des » spécialistes « , des » experts » patentés de l’Afrique et chaque fois il faut en référer à eux en plus du ministère de la Coopération : l’Afrique est leur pré carré et gare à ceux qui voudraient manifester un point de vue ou un intérêt différent. Chaque fois que nous avons demandé des subventions ou des aides à des institutions publiques, ils nous ont immanquablement renvoyés au ministère de la Coopération.

La ligne de notre association a toujours été, sans ambiguïté, d’être à l’écoute des réalisateurs sans jamais intervenir sur le choix des sujets. Nous avons essayé de répondre à la demande de cinéastes, de leur donner les moyens de développer leurs projets dans les meilleures conditions. Cela a été un formidable engagement pour nous tous et pour chaque film, de la toute première étape d’écriture à la réalisation du film en passant par son financement et sa diffusion mondiale à travers les festivals. Avec toujours le même souci de rigueur et la même exigence professionnelle qui ont permis à des films, aux budgets plus que modestes, de voir le jour. Nous avons essayé de définir notre responsabilité, une sorte de » garantie de bonne fin « , sans la confondre avec celle des réalisateurs.

Une solution semblait se dessiner ces derniers temps mais elle n’a pas débouché.

Je pense que la fusion des ministères de la Coopération et des Affaires étrangères était indispensable : le ministère de la Coopération était anachronique. C’était une source d’effets pervers dans nos relations avec l’Afrique, qui se reproduisaient dans nos rapports avec les cinéastes et les institutions. C’est une décision politiquement juste mais son application dans la précipitation nous prive d’une réflexion sur le problème spécifique du cinéma africain. Finalement, en faisant brutalement du passé table rase, à bon escient, on commet des erreurs et le manque de discernement vis-à-vis des associations qui luttaient justement contre ces effets pervers en est une. On peut se donner bonne conscience en aidant au financement d’un film… Si on ne l’accompagne pas jusqu’au bout, s’il s’interrompt ou si la réalisation est médiocre, ce sera de l’argent perdu.

Pendant toutes ces années de travail avec les réalisateurs africains, j’ai pourtant eu l’impression qu’à chaque nouveau film, les réalisateurs progressaient et nous avec eux.

Une incertitude plane sur le sort de la cinémathèque du ministère de la Coopération…

Le fait que l’Audecam soit fusionné à une association pour la diffusion de la pensée française en dit long. Que feraient les festivals et les chercheurs sans cette cinémathèque ? Il n’y a pas de jour où je ne dirige pas quelqu’un vers elle ! On est en pleine incohérence. Parce que le ministre fait des promesses sans passage à l’acte et parce qu’on a le sentiment que plus rien ne saurait être pensé en dehors de l’institution : c’est un mauvais point pour la démocratie. Et puis je crois qu’il y a une bonne conscience à cultiver mais pas un réel intérêt pour la culture africaine. N’y a-t-il pas une grande contradiction entre faire venir à Cannes et décorer un cinéaste et ne pas valoriser, voire détruire, un outil qui doit lui permettre de faire des films ?

La situation actuelle est catastrophique, avec un trou financier.

Depuis un an, nous n’avons pas de réel interlocuteur. Avec beaucoup d’acharnement, j’ai toutefois pu être reçue deux fois, à quelques mois d’intervalle, par un responsable du cabinet du ministre devant qui je suis venue, une fois de plus, plaider notre cause et qui m’a fait bien des promesses dont aucune n’a eu de suite. La solution proposée était une association avec Afrique en création : depuis novembre 1998, nous n’avons pas eu de nouvelles. Nous devrions cesser notre activité au mois de juillet 1999 mais la pression tant des cinéastes que de nos partenaires professionnels nous pousse à continuer : que faire ? J’essaye de sauver les archives : Souleymane Cissé a récupéré tout ce qui concernait ses films, pour les autres c’est matériellement impossible. Si nous trouvons les moyens d’en faire l’inventaire, la BIFI est prête à reprendre toutes nos archives papier.

Mais il y a tout le reste, comme ces éléments nécessaires à la réalisation des versions internationales de certains films, qui sont indispensables pour la vente aux télévisions et qui n’ont pas été menées à bien faute de budget…

Si nous sommes très fiers du travail accompli durant ces 19 ans, nous nous interrogeons avec perplexité sur les orientations nouvelles. Aujourd’hui, je ne sais pas quoi penser face à certains technocrates si peu attentifs et si peu respectueux des cinéastes mais aussi des gens de terrain qui ont une vraie compétence… Bien sûr, ça n’est pas » le sang contaminé « , mais cela procède de la même dérive.

En 1980, nous pensions que nous aurions réussi quand les cinéastes d’Afrique n’auraient plus besoin d’un relais à Paris. Nous étions présomptueux : ce n’est pas encore toute à fait le cas. En 1998, nous souhaitions transmettre notre outil avec toutes ses potentialités dans de bonnes conditions. Ce n’est pas du tout le cas.

Heureusement, nous faisons confiance à la détermination des cinéastes et avec eux, nous continuerons à rêver à de beaux films futurs.

///Article N° : 2145