Auteur de Vers-bouillage d’un rêveur isolé, Patrick Erwin Michel articule intime et politique pour dessiner une géopoétique qui s’ancre en Haïti. Lettre d’adieu vers un exil forcé, oraison funèbre pour ceux qui sont partis trop tôt, mélancolie des amours que l’on ne caressera plus, Vers-Brouillage d’un rêve isolé est paru aux éditions Floraison en février 2021. Lauréat de la résidence d’écriture francophone Afriques-Haïti 2023, le poète est actuellement accueilli à La Maison des écritures/Centre Intermondes de La Rochelle (17) après l’avoir été à la Villa Valmont (Lormont, 33) dans le cadre d’un partenariat entre ALCA et l’Institut des Afriques (IdAf).

Africultures : Dans Vers-bouillage d’un rêveur isolé, on sent bien, dès le départ, la teneur politique de vos vers, la dénonciation d’un certain contexte haïtien ; mais vous donnez à cette forme de prise de parole publique (« Moi je suis un poète indigné »), un caractère profondément intime. Cette alliance du politique et de l’intime est-elle au cœur de vos réflexions d’écrivain ?

Patrick Erwin Michel : On ne peut penser le monde qu’à partir de son lieu. Quand je décris la Seine, je pense aussi à la rivière Bois-de-chêne de Port-au-Prince. Je m’inscris donc, dans cette géopoétique qui laisse entendre un « Je » se voulant collectif. Mais penser est l’acte le plus intime qui soit. La pensée du poète l’est encore plus parce qu’elle est une charrette d’émotions. Dans Vers-bouillage d’un rêveur isolé je vis le chaos dont je parle. Le réel haïtien est tel que notre quotidien est fait de drame, de tristesse et de résignation. Entre tout ça, j’ai choisi l’indignation. Car de ce sentiment, il me semble, naissent les plus grandes révolutions. En ce sens, mon écriture est pour l’essentiel une démarche à la fois solitaire et politique.

L’espoir en un demain meilleur est un ferment de mutinerie. C’est pourquoi je laisse toujours quelques fenêtres ouvertes sur les pires cachots que je présente. Donc, on n’aurait pas tort de présenter le recueil comme une ode à l’espoir.

Lettre d’adieu vers un exil forcé, oraison funèbre pour ceux qui sont partis trop tôt, mélancolie des amours que l’on ne caressera plus, les vers de Vers-bouillage d’un rêveur isolé sont graves, mais comme jamais définitifs, il y a quelque chose qui sort du drame, un rêve, un espoir qui ne semblent jamais loin. « Qu’il neige sur les avenues interdites On /s’inventera d’autres soleils / A l’encoignure de nos songes en transit », écrivez-vous : ces vers pourraient-il rendre compte de votre recueil ?

Le décor est sombre. Depuis qu’ils nous ont tout pris, même le soleil est à réinventer. Le révolté, dans le sens de Camus, refuse mais ne renonce pas. Je refuse ce réel qui s’abreuve de sang et dépouille l’Haïtien de sa dignité. Je refuse la mort qui donne rendez-vous à chaque coin de rue sous le regard complice de l’État. Mais mon poème est aussi un grand oui. Un oui au bien-être collectif. C’est la conscience d’une possibilité d’habiter le monde autrement qui conduit à l’indignation puis à la révolte. En d’autres termes, l’espoir en un demain meilleur est un ferment de mutinerie. C’est pourquoi je laisse toujours quelques fenêtres ouvertes sur les pires cachots que je présente. Donc, on n’aurait pas tort de présenter le recueil comme une ode à l’espoir.

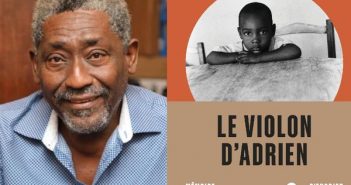

Patrick Erwin Michel (c) Élisabeth Roger ALCA Nouvelle-Aquitaine.

J’écris avec la mémoire collective, le souffle des trépassés et le vide laissé par mes absents.

Il y a un caractère profondément adressé de vos poèmes, comme si vous entriez en dialogue avec votre lecteur, avec vos absents. Et pourtant, vous parlez de « vers-bouillage d’un rêveur isolé ». L’écriture (et son pendant, la lecture) sont-elles pour vous des moyens de faire corps commun, d’enrayer l’isolement, de refaire monde ?

L’absence est omniprésente dans le texte. Il s’agit de la dimension culturelle des poèmes. Nous avons construit le Grand Cimetière de Port-au-Prince au cœur de la ville. Là où respire le pays. Et dans la mythologie vaudou, les morts reviennent souvent vers leurs proches. Nous vivons donc avec nos disparus. Parfois ce sont les absents qui refusent de partir définitivement. Surtout s’ils sont partis trop tôt ou dans des circonstances affreuses. Monferrier Dorval, Grégory Saint-Hilaire, sont deux grands absents mentionnés dans le recueil qui continuent à imposer leur être. En embrassant leur absence, je rends hommage à ce qu’ils étaient et ce qu’ils auraient pu devenir.

Il faut croire que la solitude de l’écrivain n’est jamais absolue. Ainsi, les songes du rêveur isolé sont peuplés d’humain. Donc j’écris avec la mémoire collective, le souffle des trépassés et le vide laissé par mes absents. Je m’adresse à eux pour réduire toute distance imaginable et rendre compte de leur réalité d’outre-part.

Du point de vue de cette adresse, j’imagine très bien vos poèmes slamés ou rappés. J’ai d’ailleurs lu, après coup, que vous slamiez aussi. Réunissez-vous ces deux arts ou les pratiquez-vous dans des circonstances et des démarches distinctes ? Avez-vous déjà slamé Vers-bouillage d’un rêveur isolé ? Et si ce n’est pas le cas, aimeriez-vous le faire ? Pourriez-vous nous donner votre définition du slam et de ce que cette pratique vous apporte en tant qu’artiste ?

Le slam est un poème qui va à la rencontre du public. Il démocratise la parole en offrant une réelle accessibilité tant dans la forme que par rapport à l’espace où il est pratiqué. Slamer c’est faire écho au texte. Il existe de ce fait, un rapport de complémentarité voire de consubstantialité entre le texte écrit et le texte slamé. J’ai slamé quelques poèmes du recueil, donc qui n’étaient pas destinés au slam, comme « Pardon maman si je ne reviens pas ». C’est pourquoi j’aime bien parler de slam-poetry. L’idée de slamusique me plait aussi, dans la mesure où j’accompagne souvent mes textes d’un instrumental et d’un refrain.

Toutefois, le processus d’écriture n’est pas tout à fait le même suivant que j’écris un slam ou un poème au sens classique du terme. Pour le slam, le rythme est déterminant dans le choix des mots. Et j’y pense au moment même de l’écriture. C’est ce qui, à mon avis, constitue sa spécificité. En bref, le slam est un raccourci entre le public et moi.

Au-delà de leur oralité, de leur adresse et de la performance qu’ils contiennent en germe, il y a aussi une profonde musicalité de vos vers. Ne seriez-vous pas tenté de les mettre en musique ? Pourquoi le slam plus que le rap ?

C’est vrai qu’une profonde expression musicale abrite mes poèmes. J’utilise le terme Slamusique précisément pour mettre en exergue cette empreinte de chanson. Je pense que la musicalité résulte de l’écriture du détail. Des feuilles mortes qui suivent le vent, la rivière qui s’empresse vers l’océan, l’étudiant qui s’affale sous des pluies de cartouche ou des lèvres qui s’entrelacent : Tout est musique. Ma poésie est une résonnance des chuchotements du monde. Je travaille aussi sur une version audio du recueil. Vous comprendrez vite qu’une immense place sera accordée à la musique.

Pour moi la poésie est une activité de tortue et le rap va trop vite. Les mots ont besoin de caresse et d’attention. C’est pourquoi le slam me convient mieux quand il faut claquer les mots.

Je vous dis cela parce qu’avec vos vers qui se prêtent à la mise en voix et à la performance, il y a aussi, me semble-t-il, comme la recherche d’une forme de langage qui ne se réduit pas au poème, quelque chose comme un art total, à commencer par les dessins qui les jalonnent. Pourriez-vous d’ailleurs expliquer quelle a été la nature/le processus de votre travail avec les illustrateurs (Dalzon Stéphanie et Jameson Isaac) ? Les autres dessins présents sont de vous, il me semble. Comment concevez-vous les rapports entre dessin et poésie ?

Je prends beaucoup de plaisirs à estomper les cloisons qu’on invente pour fractionner les arts. Les mots suffisent à eux-mêmes. Mais accompagnés d’un instrument ou de dessin, ils retentissent encore plus. Les arts visuels, ceux de la scène, la littérature, la musique, le cinéma, etc. ont tous en commun l’imagination créatrice. Cette dernière est l’outil essentiel à partir duquel les artistes arrivent à reconfigurer le monde. Fusionner les arts, à mon sens, revient à combler tout fossé découlant de la marchandisation de l’art suivant un certain capitalisme cognitif. Je suis écrivain. Mais qu’on m’appelle artiste, c’est encore mieux.

Dalzon Stéphanie, Jameson Isaac et Camille Roosevelt sont de formidables dessinateurs que j’ai rencontrés à l’École Nationale des Arts. Ils étaient très enthousiastes de participer au projet. Je leur ai donné un thème et ils m’ont proposé un dessin. Les autres dessins sont de moi.

La plupart du temps, le dessin me sert de thérapie. Je dessine quand je n’ai pas assez de courage pour écrire. En ces moments d’orage, je reproduis des émotions au hasard des lignes.

Vous évoquez plusieurs fois « la/cette banlieue ». (« J’écris pour m’engager au travers des silences de banlieues »). C’est un mot qui, comme « Hawaï » (avec tout l’exotisme que cela suppose…), a une ampleur symbolique, a le pouvoir d’éveiller un imaginaire collectif, parfois stéréotypé, même si d’un pays à l’autre, il ne recouvre pas les mêmes réalités. A quoi vous référez-vous plus précisément avec ce terme ? Quelle serait votre définition de ce mot ? Quelle réalité recouvre-t-il pour vous ?

Ghetto est le terme qu’on emploie en Haïti. Le ghetto est un monde dans la ville. Il regroupe ceux qui n’ont jamais rien possédé et ceux qui ont tout perdu. Les habitants y respirent mal parce que les rues ont l’odeur de leurs frustrations. Mais c’est aussi un monde d’entraide. Ils comptent les uns sur les autres pour supporter le poids de l’aube. Puisque l’État et la bourgeoisie ne comprennent pas leur langage, ils se sont tus pendant longtemps. Toutefois, depuis l’accession de Michel Martelly au pouvoir, les ghettos ne font entendre leurs voix que par des mitrailleuses. Des porte-voix mortelles Made in USA. Ils font entendre leurs voix tumultueuses qui portent une parole vide. Des voix téléguidées par des gens bienheureux.

Ayant grandi à Fontamara, ma poésie est entachée de ce réel. Je reconnais mon appartenance à ce lieu. Pourtant je n’aime pas ma banlieue. Je déteste tous les ghettos du monde. Mon combat est celui de la dignité.

Des feuilles mortes qui suivent le vent, la rivière qui s’empresse vers l’océan, l’étudiant qui s’affale sous des pluies de cartouche ou des lèvres qui s’entrelacent : Tout est musique. Ma poésie est une résonnance des chuchotements du monde.

Sur votre page Facebook, Je signe des poèmes qui saignent, vous signez des poèmes en plusieurs langues, ce qui n’est pas le cas du recueil publié où seuls les slogans apparaissent dans une langue autre que le français, et plus précisément en créole haïtien, si je ne m’abuse. Quel est votre rapport artistique à ces différentes langues ?

La problématique des frontières m’a toujours interpellé. Je pense qu’il n’y a pas mieux que la langue pour questionner les lisières. D’autant plus que j’ai grandi dans un contexte linguistique difficile. En classe on était puni parce qu’on parlait le créole. Ma mère qui n’est que créolophone m’emmenait souvent avec elle aux institutions publiques, pour que je parle à sa place. En français, on avait plus de chance d’être pris au sérieux. J’ai vite compris les rapports de force et fait de mon mieux pour ne pas être pris au piège de ces préjugés. Très jeune, j’ai appris à parler l’espagnol et l’anglais un peu plus tard. Ça m’a permis de mieux penser l’altérité. D’aller vers l’autre et d’enlacer ses différences. J’ai quatre langues dans mon tiroir. Quand j’écris, c’est aux émotions de choisir la leur.

Que permet cette page Facebook que ne permettrait pas la publication ? Est-ce important pour vous de partager des vers sur Facebook ? Pourquoi ?

Le numérique nous permet d’interroger notre rapport à l’art. Il est désormais possible de visiter un musée depuis sa chambre. De peindre sur sa tablette. Je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour la littérature. Je suis donc pour une poésie 2.0. Moins élitiste, plus proche des lecteurs. La page Facebook favorise des interactions immédiates. Grace à elle, je comprends mieux la sensibilité du public. J’aime quand les gens me réveillent d’un profond sommeil pour me raconter leur coup-de-cœur au téléphone.

Pour moi, émotion et instantanéité vont de pair. La page Facebook est un carrefour où ces deux notions peuvent se rencontrer.

Vous avez été lauréat de la résidence d’écriture francophone Afriques-Haïti 2023 et, à ce titre, accueilli en résidence à la Villa Valmont (Lormont, 33) du 16 février au 13 mars puis à La Maison des écritures / Centre Intermondes de La Rochelle (17) du 14 mars au 14 avril, dans le cadre d’un partenariat entre ALCA et l’Institut des Afriques (IdAf). Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet en cours ?

Considérant le passé de Bordeaux et La Rochelle, cette résidence est une initiative significative. On ne peut réécrire l’histoire qu’avec l’art.

Je travaille sur un roman intitulé Le meilleur est de l’autre côté. Il s’agit d’une voix, deux paroles, une condition. La voix de Patrice, jeune écrivain haïtien en deuil qui se laisse prendre au jeu du voyage. La Parole d’Eva, opératrice culturelle dominicaine, est inquisitrice, alors que celle de Patrice est explicative. En cherchant à connaitre Haïti à travers le regard de Patrice, en découvrant Santiago et la générosité́ d’Eva, ils aboutissent tous les deux à une patrie commune, leur condition humaine. C’est là que prennent fin les préjugés.

C’est aussi l’histoire de deux espaces qu’à première vue tout sépare : la langue, la culture, l’ethnie, la politique et l’économie. Mais aussi deux espaces condamnés à se confronter pour s’aimer ou se haïr. Ce roman est une proposition d’amour.

Entretien de Virginie Brinker. Avril 2023