L’Unesco, agence culturelle des Nations Unies, créée en 1945, a uvré à faire connaître et à valoriser les cultures des pays issus de la décolonisation. Expositions, films, spectacles, publications, festivals se sont succédés. On observe un tournant autour de 1960, l’Unesco passant de la promotion des arts traditionnels à celle des arts plus contemporains des sociétés postcoloniales.

En tant qu’organisation internationale vouée au développement de l’éducation, de la science et de la culture à l’échelle mondiale, l’UNESCO avait tout naturellement entre autres missions celle de promouvoir la création artistique dans les sociétés nouvellement libérée de la domination coloniale. La conception d’un tel programme a cependant connu des tâtonnements, et sa réalisation a montré la difficulté qu’a éprouvée l’Organisation pour se défaire des conceptions anciennes concernant les peuples d’Afrique et d’Asie. Comment l’Unesco s’est-elle efforcée de promouvoir l’art contemporain comme agent d’émancipation culturelle des sociétés postcoloniales ? Inversement, en quoi ces formes d’art encouragées par l’Unesco reflètent-elles également la situation de post-colonialisme c’est-à-dire de subordination de ces sociétés par rapport à leurs ex-métropoles d’Occident ? Ce processus, en réalité assez complexe, s’est déroulé pour l’essentiel en deux temps dont l’articulation se situe vers la fin des années 1960, et dont les principaux caractères apparaissent à l’occasion de quelques grands projets emblématiques.

De 1957 à 1966, l’Unesco réalise un grand projet multidisciplinaire et s’appliquant à de nombreux pays : le « Projet majeur pour l’appréciation mutuelle des valeurs culturelles de l’Orient et de l’Occident ». Il s’agit de permettre à l’Occident de mieux connaître les cultures des pays d' »Orient ». Sous ce vocable vague sont concernés en fait la plupart des pays colonisés ou ex-colonisés, et non pas seulement ceux d’Asie. L’Unesco s’efforce donc de donner l’occasion à des artistes orientaux de présenter leurs réalisations ou leurs performances à un public occidental. Le but visé est de détruire les clichés et les préjugés présents dans l’esprit des Occidentaux concernant l’art et la culture des peuples orientaux, et de leur faire connaître les formes contemporaines de l’art de ces pays, souvent beaucoup moins bien connues d’eux que ses formes traditionnelles.

Le but de cet ambitieux projet est de « favoriser le rapprochement et l’entente entre les peuples d’Orient et d’Occident, grâce à une meilleure appréciation réciproque de leurs valeurs culturelles ». Il s’agit d’établir des échanges entre les cultures, de faire ressortir les influences réciproques et les ressemblances, les points communs et « le caractère universel de chaque culture » (1). Ce projet se déploie sur trois plans. Tout d’abord celui de la recherche avec l’organisation d’études, de colloques et de conférences, l’élaboration de bibliographies, la création d’institutions, l’échange de professeurs. Il revêt ensuite une dimension éducative qui se manifeste par la révision de manuels scolaires et l’encouragement aux voyages de jeunes comme aux échanges de correspondances entre écoliers. Enfin, ce projet comporte une campagne de communication de masse sous les formes les plus diverses (expositions, films, émissions de télévision et de radio, articles de presse, posters, brochures, livres de poche, enregistrements musicaux) (2). Au total ce projet donne lieu à une prolifération de toutes sortes de réalisations. Toutefois quand il s’agit d’en évaluer la portée, bien des interrogations se font jour.

On observe d’ailleurs dans ce projet lui-même des hésitations sur la culture qu’il s’agit de promouvoir : culture traditionnelle ou culture moderne ? Le projet est de plus en plus critiqué au fil du temps pour son orientation excessive vers les cultures passées, traditionnelles, au détriment des cultures vivantes, en évolution, et notamment de l’art contemporain (3).

Par ailleurs plusieurs États membres orientaux et des fonctionnaires de l’Unesco expriment dès le début des mises en garde sur le risque de développer des représentations schématiques et déformées, et soulignent « les dangers du pittoresque » (4). Pourtant, dans le discours sur l’Orient développé à travers les conférences, publications, articles

auxquels donne lieu le projet, on décèle, comme l’a fait Edward Saïd à propos des textes des orientalistes, une vision souvent marquée par l’ethnocentrisme : à un Orient présenté comme lointain et mystérieux, aux murs étranges et figées, ancré dans le passé et la tradition, s’oppose un Occident moderne, rationnel, civilisateur (5). En effet, au lieu de laisser les Orientaux présenter leurs cultures, ce sont essentiellement les Occidentaux qui donnent leur propre vision de l’Orient. Publications, émissions de radio et films réalisés au titre du projet majeur le sont d’ailleurs souvent uniquement dans des langues occidentales (6).

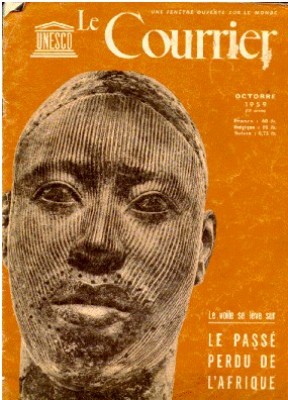

Les articles du Courrier de l’Unesco consacrés au projet Orient-Occident, rédigés essentiellement par et pour des Occidentaux, sont très révélateurs de l’ethnocentrisme involontaire du projet (7). Leur analyse iconographique le confirme. Les photographies relatives à l’Orient sont le plus souvent prises par des Occidentaux et cèdent à l’attrait de l’exotisme, de la séduction visuelle (8). En outre, elles insistent surtout sur l’aspect traditionnel des arts orientaux (9). L’absence de réelle représentation des arts orientaux contemporains s’explique peut-être en partie par le fait que les membres orientaux du comité consultatif du projet Orient-Occident sont tous des hommes très occidentalisés (10).

De même, l’exposition Orient-Occident présentée au musée Cernuschi en 1958 ne comporte que des uvres d’art oriental traditionnelles. On n’y trouve pas d’uvres contemporaines (11).

À partir du début des années 1960 se pose le problème de la place des pays africains dans ce projet, auquel ils sont très désireux de participer (12). Le comité consultatif décide d’inclure ce continent dans le projet, tout en reconnaissant que cela « comporte certaines difficultés, tant théoriques que pratiques » (13). La participation de l’Afrique reste en fait minime, posant d’importants problèmes (14). Les pays arabes s’efforcent eux aussi de participer activement au projet, en faisant valoir leur position stratégique de charnière entre Orient et Occident (15).

Ainsi, le projet Orient-Occident s’est efforcé de promouvoir l’art contemporain comme agent d’émancipation culturelle des sociétés postcoloniales de divers continents, mais en réalité il n’y a pas réussi : il s’est le plus souvent contenté d’en promouvoir des formes d’art traditionnelles, anciennes, et a présenté l’innovation, l’art contemporain, comme venant surtout de l’Occident. La présentation des arts orientaux s’est accompagnée de nombreux clichés. En outre, le projet a été conçu par les États-Unis comme par l’URSS comme un moyen d’exercer leur influence culturelle et artistique sur les Etats postcoloniaux (16).

Une autre manifestation culturelle patronnée par l’Unesco est intéressante par ses objectifs. Elle concerne plus spécifiquement l’art africain : il s’agit du « premier festival mondial des arts nègres », à Dakar, à l’organisation de laquelle participe l’Unesco en 1966. C’est une ambitieuse manifestation culturelle, dont se réjouit l’Unesco en ces termes peu avant le début du festival : « la concentration d’uvres d’art encore jamais réunies et la venue d’innombrables artistes parmi lesquels se côtoient danseurs traditionnels des forêts africaines, jazzmen d’Amérique, chanteurs brésiliens, écrivains, peintres et vedettes, va attirer des visiteurs appartenant aux élites internationales du monde noir aussi bien que du monde blanc » (17). Le dépliant du festival affirme quant à lui : « le grand public international ignore presque totalement les artistes, les écrivains, les peintres, les sculpteurs, les danseurs, les acteurs, les réalisateurs de films et les artisans africains. Un des objectifs principaux du festival mondial des arts nègres sera de faire connaître les meilleurs de ces artistes. » Il s’agit avec ce festival de faire enfin apparaître l’Afrique, ajoute ce dépliant, « sous son visage de producteur de civilisation, marquant ainsi l’avènement d’une ère nouvelle, celle de l’indépendance culturelle ». Le festival, y lit-on encore, se donne quatre buts : « – permettre aux artistes noirs d’outre-Atlantique d’effectuer périodiquement un retour aux sources ; – faire ressortir toutes les contributions de la négritude aux grands courants universels de pensées et à de nombreuses formes d’art ; – apporter aux artistes africains l’occasion de rencontrer des membres de l’élite internationale afin de faire connaître leur talent ; – permettre une meilleure compréhension internationale et interraciale » (18). Ces objectifs sont alors dans l’air du temps. L’année précédente, Michel Leiris et Jacqueline Delange ont publié dans la collection « l’Univers des formes » un ouvrage sur l’art nègre. Dans les années suivantes, l’Unesco publie des ouvrages sur l’art contemporain d’Afrique et d’Océanie (19).

Mais finalement, en dépit de certaines avancées que signalent les objectifs ambitieux de ce festival des arts nègres, on observe que, jusqu’à la fin des années 1960, la manière qu’a l’Unesco d’appréhender l’art contemporain des sociétés postcoloniales reste marquée du sceau de l’ethnocentrisme. L’Unesco a encore une vision de l’art de ces sociétés comme étant avant tout traditionnel, ancien. A partir des années 1970, cette perception évolue nettement.

A partir des années 1970, c’est grâce au « Fonds international pour la promotion de la culture » (FIPC) que l’Unesco promeut l’art contemporain des sociétés postcoloniales.

En 1977, le FIPC aide à la création au Sénégal d’une école interdisciplinaire et interculturelle de formation des interprètes du spectacle, le « Centre africain de perfectionnement et de recherche des interprètes du spectacle Mudra ». Mudra est une école créée en 1970 par Maurice Béjart à Bruxelles (20). En 1980, un film est réalisé pour promouvoir l’école Mudra Afrique (21). Mais finalement l’école Mudra Afrique s’avère un échec.

Ainsi, le succès n’est pas toujours au rendez-vous pour les projets soutenus par le FIPC. De nombreux exemples l’attestent. Par exemple, le FIPC soutient la création d’un « fonds culturel interafricain », censé développer les valeurs culturelles africaines, mais l’Unesco observe en 1981 : « les projets ont en réalité traîné. [

] Aucun projet n’a véritablement été réalisé » (22). De même en 1981, un projet de production de deux films sur les cultures des îles Wallis et Futuna, est un « échec » : « il a été liquidé en mars 1985. Il semble que rien n’a été fait et on ne sait pas la raison » (23). De même l' »Université des Mutants », créée au Sénégal au début des années 1980, projet d’université interculturelle, n’a jamais vraiment fonctionné (24). En 1987, le FIPC aide à la publication d’un ouvrage Tendances actuelles de la musique et des arts du spectacle en Afrique par l’université nationale du Zaïre. Mais il souligne lui-même les défauts du livre : « Les théories sont un mélange de superficiel et d’abstrait », et le texte est « trop académique » (25). D’autres exemples d’échecs sont disponibles en grand nombre.

Cependant certaines réalisations sont des succès. Ainsi, en 1977, le FIPC aide à la réalisation d’un moyen métrage par les élèves de l’Institut africain d’éducation cinématographique (INAFEC), en Haute-Volta. C’est un film comique d’une trentaine de minutes intitulé Je viens de Bokin, réalisé en langue moré par les élèves de l’institut. Le film relate les aventures d’un jeune rural venu à Ouagadougou à la recherche d’un emploi ; il aborde le problème de la délinquance juvénile. Cependant un problème important est la diffusion très limitée de ce film, étant donné qu’aucun sous-titrage n’a été prévu (26).

Dans les années 1980, le FIPC dote le ballet rwandais « Amasimbi N’Amakombe » de son propre studio d’enregistrement. Ce ballet a été fondé en 1976 par Cyprien Rugamba, qui constatait « que la chorégraphie rwandaise accusait une grande complaisance pour l’élément traditionnel au risque de se répéter, de s’établir dans la stagnation ou de progresser d’une façon excessivement lente à la faveur de quelques initiatives isolées et timides ». Ce ballet a notamment pour objectif d' »ouvrir de nouveaux horizons à la culture rwandaise par l’incorporation d’éléments nouveaux, nés de l’inspiration personnelle et innovatrice et par l’ouverture à d’autres cultures ». « La Nativité », ballet composé par Cyprien Rugamba, a connu un « retentissement international ». De plus le ballet donne lieu, dans un objectif d’autofinancement, à des activités annexes qui sont autant de formes d’art contemporain : vannerie fine, broderie, confection des costumes (27).

Dans les années 1990 est réalisé au Bénin le film Oro De, the King of the Forest, film documentaire sur l’interaction de l’homme avec la forêt au Bénin. Le film développe les rapports sacrés entre l’homme et la nature dans la société Yoruba, il évoque les rites et cérémonies traditionnels (28). Diagne Adechoubou, réalisateur du film, béninois, est influencé par l’ethnologue français Jean Rouch (29).

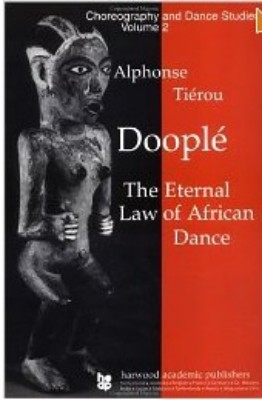

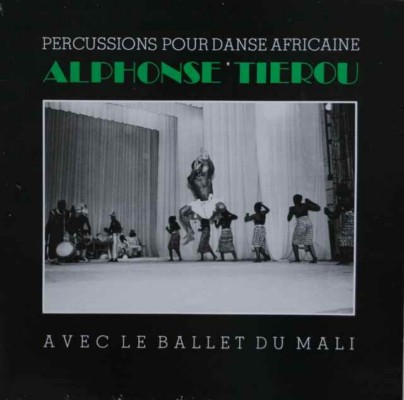

Au milieu des années 1990, le comité départemental de la culture du Gard en France organise une exposition itinérante sur la danse africaine et sa représentation dans la sculpture africaine. Cette manifestation est organisée en coopération avec Alphonse Tiérou, danseur de Côte d’Ivoire, auteur de Doople, Loi éternelle de la danse africaine, qui a établi un centre de danse africaine à Nîmes (30). Ce qui caractérise Alphonse Tiérou est son regard nouveau posé sur les productions artistiques africaines, sa volonté de s’approprier un domaine jusqu’alors ignoré ou étudié uniquement par des Occidentaux. Tiérou s’est lancé depuis 1968 dans une analyse technique des danses africaines. Il a mis en évidence l’existence de dix mouvements de base comme la position « Doople » qui a son équivalent en Guinée, le « doundoumba ». Il déplore l’absence de réflexion des Africains sur leur domaine chorégraphique. Il souligne le danger de cette lacune qui pourrait aboutir à un dépérissement du patrimoine culturel. Il affirme que la danse africaine est riche et qu’elle ne doit pas rester enfermée dans le ghetto des traditions folkloriques. Il affirme : « nos ancêtres nous ont laissé des danses qu’ils avaient eux-mêmes créé et sans relâche enrichi, ce serait criminel – et contraire à leur volonté – de ne pas, à notre tour, enrichir et développer cet héritage au nom de traditions inviolables » (31).

Alphonse Tiérou, soucieux des menaces qui pèsent sur l’art africain, qu’il juge « parfois mal défendu en Afrique même, souvent peu connu ou incompris en Occident », a entrepris en 1968 une série de voyages et d’enquêtes pour parfaire ses connaissances en danse auprès des différentes ethnies. Parallèlement, dans plusieurs villes de France et d’Afrique, il a entamé un cycle de conférences consacrées aux masques, dont les significations profondes lui permettent d’éclairer les fondements esthétiques, spirituels et sociaux de la danse. En 1988, il est nommé consultant de l’Unesco pour la recherche sur la danse en Afrique. De 1988 à 1990, il collabore avec les psychiatres de l’hôpital de Montfavet en assurant la formation d’un stage « Danses africaines et thérapie ».

En avril-mai 1992, il est le maître d’uvre d’une exposition didactique et itinérante intitulé « Doo-plé, la grande danse africaine », qui est présentée à l’Unesco (32). Tiérou veut « ouvrir une école de danse africaine pour que se développe la création dans un pays prisonnier des traditions et du rôle des ethnologues » (33). La presse française fait un écho important à l’exposition de Tiérou à l’Unesco (34). L’ouvrage Doople, loi éternelle de la danse africaine (35) comble l’absence jusqu’alors de « formalisation écrite » de la danse africaine (36).

En 1996 l’Unesco soutient un « atelier panafricain de création artistique » à Ouagadougou. Ses organisateurs sont partis de cette observation : « alors que la production de l’artiste africain est d’une indéniable originalité, et alors qu’elle est à l’origine d’une bonne part de l’inspiration mondiale actuelle (dans l’industrie, le design, les arts décoratifs), l’artiste africain, le plus souvent, ne jouit, ni des conditions de travail qui pourraient servir son uvre, ni des garanties juridiques et sociales qui devraient protéger son travail ». Ils déplorent « l’isolement auquel la plupart de ces artistes sont contraints, l’exploitation dont ils sont l’objet sur le marché de l’art, la faiblesse des moyens dont ils disposent » (37).

De 1986 à 1995, l’Unesco se lance dans la « Décennie mondiale du développement culturel ». Il s’agit d’affirmer les identités culturelles africaines, et notamment d’encourager les formes d’art et d’artisanat actuelles. L’Unesco entend les conserver grâce aux moyens modernes de communication. Ainsi l’Unesco entend aider le « Centre inter-Etats de promotion de l’artisanat » créé par l’Institut culturel africain à Abomey au Bénin. L’organisation souhaite également aider les créateurs à s’organiser en associations ou fédérations. En effet, dans le domaine de l’art contemporain, l’Afrique compte alors très peu d’associations ou d’ONG réellement efficaces. Et par ce fait même, elle se trouve en marge des associations ou fédérations mondiales. L’Unesco constate que « ce manque de contacts des créateurs africains entre eux d’une part, et avec leurs homologues ou collègues des autres régions du monde, d’autre part, constitue [

] un handicap ».

Dans les années 1990, l’Unesco multiplie les manifestations culturelles d’art contemporain des sociétés postcoloniales : par exemple en Nouvelle-Zélande avec un festival de musique contemporaine de femmes néo-zélandaises et un « festival d’arts visuels indigènes contemporains », mais aussi un festival d’art contemporain au Pakistan, une exposition nationale des arts plastiques au Niger, un festival de culture contemporaine en Namibie, une journée mondiale de la musique au Danemark, qui promeut la culture afro-uruguayenne, un festival d’arts et de culture noirs et africains à Atlanta, une mise à jour du Guide de l’art africain contemporain, un festival international de théâtre et de marionnettes à Ouagadougou, un festival panafricain du cinéma et de la télévision dans cette même ville sur le thème « Cinéma et libertés », ou encore un colloque international qui se tient au Gabon sur le thème « la danse en Afrique : de la tradition orale à la scène » (38).

Le festival « Container 96, Art Across Oceans« , qui a eu lieu en 1996 au Danemark, développe une réflexion sur l’art contemporain africain. Les organisateurs observent que « l’art africain est associé avec le passé, alors que le progrès et l’innovation sont réservés à l’Occident. Il doit être « authentique », sans changement, et ne doit pas être atteint par le contact ou l’intervention occidentale. » Ils observent que cette conception est beaucoup trop étroite (39).

Ainsi, des années 1950 à nos jours, l’Unesco s’est efforcée de faire connaître et de valoriser les cultures des sociétés postcoloniales, d’abord en mettant l’accent sur leurs aspects traditionnels puis à partir des années 1960 sur leurs formes plus contemporaines. A partir des années 1970, le fonds international pour la promotion de la culture s’est consacré à encourager l’essor de la danse africaine contemporaine et du cinéma africain. Dans les années 1980-1990, la Décennie mondiale du développement culturel a intensifié cette action. Toutes ces manifestations, on le voit, s’accompagnent d’une réflexion critique sur les pesanteurs qui freinent l’essor des arts contemporains dans les sociétés post-coloniales avec la volonté d’en promouvoir les potentialités créatrices. Les résultats ont été inégaux, les efforts se heurtant inévitablement aux problèmes socio-économiques qui affectent les sociétés postcoloniales. L’Unesco, qui a consacré à cette tâche une bonne part de son activité, continue jusqu’à nos jours de défendre l’art contemporain de ces sociétés (40).

1. Le Courrier de l’Unesco, décembre 1958, p. 3.

2. Évaluation du projet majeur pour l’appréciation mutuelle des valeurs culturelles de l’Orient et de l’Occident, Paris, Unesco, 1968, p. 9 ; Courrier de l’Unesco, déc 1958, p. 20 : « Le projet majeur de l’Unesco, un effort systématique de dix ans », par Jacques Havet ; 215 articles sur le projet majeur Orient-Occident sont parus durant la décennie 1957-66, 182 programmes de radio, 55 programmes de télévision ont été diffusés (Evaluation

, op. cit., p. 60-61) ; Bulletin bimestriel Orient-Occident. Nouvelles du projet majeur pour l’appréciation mutuelle des valeurs culturelles de l’Orient et de l’Occident, vol I-IX, Paris, Unesco, février 1958 à décembre 1966.

3. Archives Unesco, CUA/96, 17 juin 1959, p. 4 ; MAPA/I AC/3, annexe I ; archives diplomatiques françaises, NUOI carton 835 : commentaires et propositions du gouvernement français sur le programme et budget de l’Unesco 1965-66, 25 juin 1963 ; archives Unesco, X07.21(44)NC, IV : 22 mai 62, doc. CN 27 sur le projet majeur Orient-Occident, par Y. Brunsvick.

4. G. Fradier, « Orient Occident. Une analyse de l’ignorance », Le Courrier de l’Unesco, avril 1963, p. 4-7 ; Georges Fradier, « Orient et Occident peuvent-ils se comprendre ? », Le Courrier de l’Unesco, décembre 1958, p. 7-17.

5. Edward W. Saïd, L’orientalisme, Paris, Seuil, 1980 ; Evaluation

, op. cit., p. 84-85.

6. Evaluation

, op. cit., p. 59-60.

7. Robert L. Collison, « Pour que l’Occident puisse lire l’Orient (et vice-versa) », Le Courrier de l’Unesco, juin 1957, p. 11-12 ; G. Fradier, « Orient Occident. Une analyse de l’ignorance », article cité ; Yehudi Menhuin, « La musique orientale peut être comprise par tous », Le Courrier de l’Unesco, novembre 1957, p. 22 ; Courrier de l’Unesco, juin 1957, p. 13 ; G. Fradier, « Le livre des avares », et Mary Burnet, « Douze siècles de littérature japonaise », in Le Courrier de l’Unesco, juin 1957, p. 19, p. 13-15.

8. Photographie de couverture, Le Courrier de l’Unesco, décembre 1958 : une jeune danseuse de Bali ; photographie de couverture du numéro de juin 1957.

9. G. Fradier, « Orient Occident. Une analyse de l’ignorance », article cité.

10. Cf. MAPA/1 AC/8.

11. Archives Unesco, 7 A 83 NC (44)

12. Archives Unesco, 12 C/PRG/SR.32 (prov.), décembre 1962, p. 3-10.

13. Archives Unesco, CUA/108, 29 août 1961, p. 3, 5.

14. Archives Unesco, CUA/125, 9-13 sept. 1963, p. 6 ; Evaluation du projet Orient-Occident, p. 17-18, p. 83.

15. Lien-Link (Unesco), n°76, janvier-mars 2001 : « Le projet majeur Orient-Occident 1957-1966 » par Etienne Brunswic.

16. University de Columbia (New York), Oral History Research Office, retranscription de l’interview de Luther Evans, p. 434-435.

17. Archives Unesco, 7 (96) A 066 (663) « 66 », III : appel d’offres, par D. Dione, 5 janv. 1966.

18. Archives Unesco, 7 (96) A 066 (663) « 66 », II : dépliant « Premier festival mondial des arts nègres ».

19. Ex : L’art de l’Afrique occidentale, 1967, COLL.AM/LP/24. L’art des enfants africains, 1971, COM.30 A/8. L’art de l’Océanie, 1968, COLL.A.M./LP/29

20. Archives Unesco, CLT/CIC/FIPC/12 : OP 02 : Sénégal, création d’une école interdisciplinaire et interculturelle de formation des interprètes du spectacle, 1977.

21. CLT/CIC/FIPC/12 : OP 46 : RU, film sur la danse moderne en Afrique, 1980.

22. CLT/FIPC/CIC/box 13 : FIPC, OP 96 : OUA, contribution au fonds culturel interafricain, avril 1981.

23. Archives Unesco, CLT/FIPC/CIC/box 13 : OP 97 : France, production de deux films sur les cultures des îles Wallis et Futuna, avril 1981.

24. CLT/CIC/FIPC/12 : OP 44 : Sénégal, création d’une bibliothèque interculturelle, Gorée, 1984.

25. CLT/FIPC/CIC/box 13 : OP 114 : Zaïre, publication sur la musique et les arts du Zaïre, 1981-87.

26. CLT/CIC/FIPC/12 : OP 03 : Haute-Volta : aide à la réalisation d’un moyen-métrage par les élèves de l’institut africain d’éducation cinématographique (INAFEC), 1977.

27. CLT/CIC/FIPC/box 30 : OP 303, « equipment and funds to allow the independent Rwanda ballet « Amasimbi N’Amakombe » to set up its own recording studio » ; rapport de Cyprien Rugamba, directeur du ballet, 15 sept. 1989.

28. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 329 : « Oro De, the King of the forest ».

29. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 329 : CV de Diagne Adechoubou.

30. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, « itinerant exhibition on African dance and its representation in African sculpture ».

31. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, id. ; et rapport de l’alliance franco guinéenne, séjour de M Alphonse Tiérou, 18-28 janv 1994, rapport de Ghislain Merat.

32. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, « itinerant exhibition on African dance and its representation in African sculpture » ; et CV d’A. Tiérou.

33. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, Danser, n° 109, mars 1993, p. 31 : « Danser l’Afrique vivante », par Jean-Claude Dienis.

34. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, Midi Libre, 9 avril 1992, « La danse africaine sort de son ghetto », par M.N.H. ; Danser, n° 99, avril 1992, p. 32 : « Images africaines », par Jean-Claude Dienis.

35. A. Tierou, Doople, loi éternelle de la danse africaine, Paris, Maisonneuve et Larose, 1989.

36. CLT/CIC/FIPC/box 34 : OP 332, « itinerant exhibition on African dance and its representation in African sculpture » ; rapport « A propos de Doople, loi éternelle de la danse africaine, d’A Tierou », par Raoul Michel.

37. CLT/CIC/CPY/box 25 : 73 (6) A 06 IAPA/AMS « 96-97 » : atelier panafricain de création artistique, juin 1996, à Ouagadougou.

38. Archives Unesco, 3-055.2 A 066 (931) AMS « 94-95 » ; 7 (6) A 313 (44) AMS « 96-97 » ; CLT/ACL/49 :307 :384.4+778.5(6) A 066 (662.5) AMS « 92-93 ».

39. 7 (489) AMS « 96-97 » : Danemark, « Container 96, art across oceans » ; catalogue de l’exposition, p. 114.

40. Courrier de l’Unesco, oct. 2000 : dossier « Les cinémas d’Orient crèvent l’écran » ; Courrier de l’Unesco, sept. 2000 : « Danses contre la pauvreté », p. 3-8.///Article N° : 9947