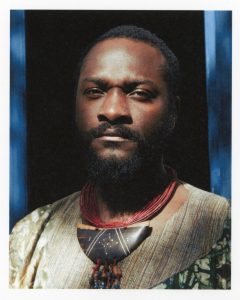

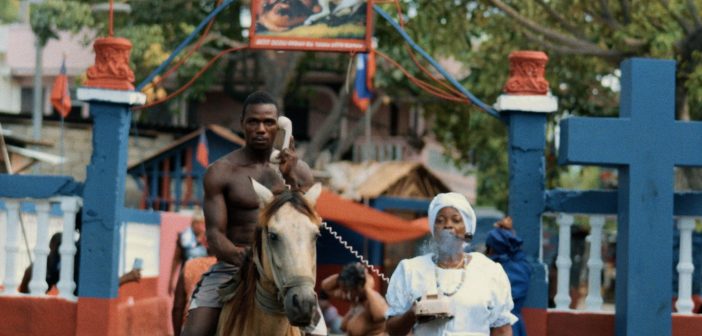

Avec Cœur bleu présenté en première mondiale à la Quinzaine des Cinéastes au festival de Cannes 2025, Samuel Suffren signe son troisième film et boucle la trilogie entamée avec Agwe (2022) et Des rêves en bateaux papiers (2024). Un triptyque de court-métrages sur l’absence et l’ailleurs à travers différents points de vue au sein d’un cercle familial haïtien. (lire également l’analyse de Stéphane Saintil)

« Quand on s’accapare d’une matière à partir de son histoire personnelle pour la retravailler, ça peut s’avérer être un exercice masochiste. Ça fait du mal mais ça fait du bien aussi » (Samuel Suffren)

Djia Mambu : Cœur bleu complète les deux courts métrages précédents. Que voit-on dans ce troisième volet ?

Samuel Suffren : Ce dernier volet, c’est la partie la plus autobiographique de la trilogie parce que j’ai fait un mélange de l’histoire de mon père et de l’histoire de ma mère. Mon père, c’était le rêve américain. Tout ce qu’il voulait, c’était de partir aux États-Unis, bien que ce rêve ne se soit jamais réalisé. Je voulais y mêler la maladie de ma mère pour montrer comment le personnage du père va se sacrifier pour préserver cette femme qui souffre d’une maladie mourrante, comment il fait des choix par amour, qu’on pourrait juger soit mal, soit bien selon où on se place. Et comment il va utiliser ce rêve américain comme échappatoire. Dans Cœur bleu, c’est le fils qui est parti aux États-Unis et qui n’a jamais donné de nouvelles. Cette absence tue à petit feu cette femme que le père va chercher à préserver coûte que coûte.

D.M. : On retrouve ce rêve américain à travers les trois volets de la trilogie, mais le dispositif est différent. Explique-nous un peu…

S.S : En fait, je voulais travailler sur trois points de vue différents. Le premier c’est l’homme qui part et la femme qui attend en guettant la mer. Le deuxième, c’est la femme qui part et l’homme qui attend, l’oreille fidèle aux messages des cassettes. Le troisième, c’est le fils qui part et ce sont les parents qui attendent suspendus au téléphone.

D.M. : En quoi consistait le rêve américain pour un Haïtien exactement ?

S.S : Mon père a pris le bateau en 1981 pour aller aux États-Unis et malgré cette tentative, cette mesaventure, son rêve a toujours été d’aller là-bas. Donc je suis parti de ça pour créer les trois volets. Mais je suis aussi parti des bateaux que je voyais partir en 2021. Je me suis rendu à Port-de-Paix à l’île de la Tortue, là où mon père avait pris son bateau pour voyager avec 22 autres personnes. Mais là, ils étaient 400 à 500 personnes. Je constate que la réalité n’a pas changé mais a bien empiré. Et c’est à partir de là que je me suis dit que j’allais raconter le « rêve américain » mais toujours du point de vue du voyage en bateau, pas des gens qui partent en avion ou par d’autres moyens. Et mon père me disait qu’il y avait des femmes en fait sur les bateaux mais il ne me racontait pas nécessairement grand chose sur ces femmes. Par contre, il me sortait toujours cette phrase, “ Si une femme prend le risque de partir en bateau et vit aux États-Unis, et qu’elle parvient à t’envoyer même 1 dollar, faut faire preuve d’une grande reconnaissance’’. Il me disait d’imaginer une femme qui ne se lave pas pendant trois jours. D’imaginer une femme qui se lave avec de l’eau de mer, de l’eau salée pendant une semaine, pendant 22 jours. Il me disait que tu finis par prendre jusqu’à l’odeur des gens. Tu peux imaginer l’odeur des gens pendant 22 jours ?…

Quand je suis arrivé à Port-de-Paix, j’ai rencontré des femmes qui avait fait le voyage et m’ont parlé de leur situation sur le bateau. Elles m’ont raconté qu’il y avait des femmes qui partaient avec des bébés, seules ou même enceintes. C’est ainsi que j’ai choisi d’épouser le point de vue de la femme dans le deuxième volet parce que j’ai rencontré ces femmes-là aussi.

D.M. : Les trois films reflètent ton histoire familiale et personnelle. Dans lequel des trois te retrouve-t-on le plus?

S.S : Cœur bleu est plus attaché à ma personne. D’ailleurs, je joue dans une scène et il y a ma voix. C’est vraiment l’image du fils qui parle. Je m’imaginais moi si je partais et que je laissais ma mère et à mon père, quelle serait cette voix. Je suis là, mais ma voix surtout. L’absence devient un personnage à travers cette voix qui passe par le téléphone. L’être absent peut être présent, comme dans les deux premiers épisodes.

D.M. : Quand t’es venue l’idée de te lancer dans cette série de courts métrages ?

S.S : J’ai décidé de faire la trilogie quand mon père est décédé. A l’époque, je ne faisais pas de fiction, je voulais faire un documentaire. Je filmais mon père avant sa mort en 2019, et quand il est mort, j’ai arrêté en me disant qu’il n’y avait plus de film de toute façon. Après deux ans, je me suis dit que je vais me replonger dans ce contenu pour parler de ce sujet. Et ça m’a fait du bien. Quand on s’accapare d’une matière à partir de son histoire personnelle, de l’intime, de l’autobiographique pour la retravailler, ça peut s’avérer être un exercice masochiste. Ça fait du mal mais ça fait du bien aussi. C’est donc après la mort de papa et de maman – survenue trois mois plus tard – que j’ai commencé à créer cette histoire.

D.M. : Et toi aujourd’hui, partages-tu ce rêve américain ? Ton père te l’a-t-il transmis ? Est-il est parvenu à le réaliser ?

S.S : Non mon père n’est jamais parti, il n’a jamais pu quitter l’île. Il a fait son passeport, il a appris à parler l’anglais tout seul. Il était très croyant et nous racontait des rêves où il y avait un vieillard qui lui disait qu’il ne mourrait pas sans voir les États-Unis. Il était très convaincu, très spirituel dans son corps, dans son âme, dans son esprit qu’il verrait les gratte-ciels de New-York comme il disait toujours. Et moi j’y croyais aussi ! Je pense que quelque part ça été transmis parce que ça devenait aussi mon rêve. C’est-à-dire que je rêvais de voir mon père réaliser son rêve. Aussi, je pense que mon grand-frère a un peu hérité du rêve de mon père. Aujourd’hui, ma famille vit en dehors du pays. Mes sœurs ne vivent pas en Haïti mais au Canada. Quelque part, c’est au-delà du rêve américain mais c’est surtout le destin de l’ailleurs.

D.M. : En est-il de même pour tes compatriotes au pays ? Rêvent-ils d’Amérique ?

S.S : Aujourd’hui, Haïti est un pays qui se vide, le destin des gens c’est l’ailleurs. Je rencontre davantage d’amis aujourd’hui à Paris ou à Montréal qu’à Port-au-Prince. Mes amis d’enfance vivent aux États-Unis. Toutefois, les départs peuvent être contre ton gré, comme celui de ma sœur par exemple. Donc je dirais que ça correspond plus à un destin qu’à un rêve. À un moment donné, cet ailleurs fini par te rattraper…

D.M. : Et ton arrivée pour la première fois aux États-Unis au festival Sundance en 2024…

S.S : Je suis arrivé par la grande porte ! Je présentais mon deuxième film, ce volet où c’est l’homme qui reste, celui-là même où je me suis inspiré de mon père. Le comédien avec qui je travaillais, je lui disais qu’il était mon père, je lui parlais de mon père, il fallait qu’il le joue. Pour ce film, j’ai tourné dans l’appartement où j’ai grandi, là où mon père nous a fait grandir avec la famille. J’ai tourné sur le lit où mon père couchait,… Voilà maintenant que j’arrive aux États-Unis, avec ce film… Je suis dans le pays de mon papa en fait ! Même ma famille me disait : « Samuel, tu es dans le pays de ton père ! ». Pour eux, c’était comme si c’était mon père qui arrivait là…

Je me rappelle que je suis sur la scène de Sundance : Je porte un complet noir. Quand je veux prendre la parole mes mains tremblent, mon corps tremble. Je suis possédé par mon père ! J’essaie de me maitriser et je ne peux m’empêcher de me dire : « Papa, je l’ai fait pour toi, pour nous ». C’est ce que fait la magie du cinéma aussi. Grâce au cinéma, j’ai pu dire à mon père : “ tu es là”. Dans le documentaire que je prépare où j’ai filmé mon père avant sa mort, je souhaiterais à l’aide d’un geste l’emmener par cette même magie au-delà du temps, aux États-Unis. Je veux faire ça pour lui.

Propos recueillis par Djia Mambu – Cannes, mai 2025

![[VIDEO] Jimmy Jean-Louis présente son livre « Le Héros »](https://africultures.com/wp-content/uploads/2025/05/jimmy-jl-214x140.jpg)

![[VIDEO] 5 questions à Aïssa Maïga pour « Promis le ciel »](https://africultures.com/wp-content/uploads/2025/05/amaiga-214x140.jpg)