Du 7 au 12 décembre 2020 s’est déroulée la 3ème édition du festival Dakar court, qui s’affirme comme un rendez-vous professionnel d’envergure autour du court métrage mais aussi du développement du cinéma. Confiné dans les jardins de l’Institut français avec une présence limitée aux professionnels et jeunes en formation en raison de la pandémie de covid-19, le festival offrait ses films en vision gratuite sur une plateforme de VOD et sur la chaîne 2STV. Souleymane Cissé, président du jury, et Maïmouna Doucouré, qui présentait son film Mignonnes, tinrent des masterclass. Les tables-rondes professionnelles, souvent passionnantes, eurent lieu en présence des intervenants mais parfois en zoom sur internet. Quant à la sélection de courts métrages, elle montrait des films souvent audacieux. C’est cette audace que récompensa le palmarès.

Un pont Europe-Afrique

Moly Kane, réalisateur et président de Cinemarekk qui organise le festival, l’a rappelé dans son discours d’ouverture : ce festival existe surtout grâce au soutien des institutions françaises : Unifrance, CNC, Canal+, ainsi que cette année pour le concours de pitchs le GREC et France télévision. Au niveau sénégalais, cela passe par le fonds FOPICA qui rencontre des problèmes de pérennisation de sa dotation budgétaire.

Moly Kane, réalisateur et président de Cinemarekk qui organise le festival, l’a rappelé dans son discours d’ouverture : ce festival existe surtout grâce au soutien des institutions françaises : Unifrance, CNC, Canal+, ainsi que cette année pour le concours de pitchs le GREC et France télévision. Au niveau sénégalais, cela passe par le fonds FOPICA qui rencontre des problèmes de pérennisation de sa dotation budgétaire.

On a appris le 10 décembre que le conseil des ministres avait nommé le très actif directeur de la cinématographie nationale en place depuis dix ans, Hugues Diaz, omniprésent durant les tables-rondes et grand soutien de la synergie du festival avec les organismes étrangers, secrétaire général du Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose et qu’il serait remplacé par Germain Coly, un autre fonctionnaire réputé compétent, qui participa à la cérémonie de clôture.

Il faut croire qu’il poursuivra le travail accompli vers une Cité sénégalaise du cinéma et de l’audiovisuel et vers la constitution d’archives nationales avec classement et restauration des bobines, essentiellement des actualités sénégalaises, déjà sérieusement endommagées, qui a fait l’objet d’une passionnante conférence et d’une projection durant le festival par les membres de l’association Mami Wata qui s’en occupe (cf. la retranscription à venir de cette conférence et l’installation vidéo que Tiziana Manfredi et Marco Lena ont présenté dans l’édition 2020 du « Partcours » à travers les différents lieux d’art de la ville).

La présence dominante des 29 participants des intenses ateliers de formation de quinze jours » talents courts » animés cette année par les réalisateurs Moussa Sene Absa (qui citait son grand-père : « tu ne seras un homme que quand tu auras transmis ce que tu sais ») et Augustin Diomaye Ngom montrait à quel point ce festival a pour ambition de contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes tout en rapprochant jeunes et anciens. La séance d’inauguration est toujours consacrée à des films du patrimoine, cette année Afrique sur Seine de Paulin Soumanou Vieyra, Mamadou Sarr, Jacques Melo Kane et Robert Caristan (Sénégal, 1955, 21′) et Samba le Grand de Moustapha Alassane (Niger, 1977, 14′).

Le choix d’Afrique sur Seine est symptomatique : ce film-manifeste prône l’accès des Africains à une place à égalité dans les lieux de « civilisation » comme Paris et pose le couple mixte comme expression de ce rapport égalitaire, à l’encontre du cinéma colonial où cela était impossible car allant contre le dogme de la pureté raciale. Comme le disait Souleymane Cissé à l’inauguration, « le cinéma n’a pas de frontières, pas de couleurs ». (lire ici le compte-rendu de la masterclass qu’il a donnée durant le festival).

Le choix d’Afrique sur Seine est symptomatique : ce film-manifeste prône l’accès des Africains à une place à égalité dans les lieux de « civilisation » comme Paris et pose le couple mixte comme expression de ce rapport égalitaire, à l’encontre du cinéma colonial où cela était impossible car allant contre le dogme de la pureté raciale. Comme le disait Souleymane Cissé à l’inauguration, « le cinéma n’a pas de frontières, pas de couleurs ». (lire ici le compte-rendu de la masterclass qu’il a donnée durant le festival).

Il en a pourtant dans son industrie : il se livre au niveau mondial une lutte d’influence entre les différentes cultures dominantes appuyée sur des structures relais de coopération culturelle (les Instituts français, Goethe Institut, ambassades, etc. tout comme le don de programmes aux chaînes de télévision publique) ainsi que sur la pénétration des marchés par des entreprises occidentales. Dans le cinéma, les Films 26 dominent par exemple la distribution des films en Afrique francophone tandis que les Etats-Unis signent des accords économiques bilatéraux avec les Etats tendant à balayer les obstacles à la diffusion des films hollywoodiens. Au niveau de l’exploitation, les grands groupes français s’implantent à grande vitesse sur le Continent, comblant le manque de salles. Et au niveau audiovisuel et des télécoms, des groupes comme Canal+ ou Orange marquent chaque jour des points. C’est la logique de l’économie de marché mais elle est soutenue par les puissances publiques européennes au nom de la défense de la diversité, par exemple la francophonie face au rouleau compresseur anglophone.

Les tables-rondes rendent compte de ces confrontations. L’enjeu reste pour les Etats africains la mise en place de politiques culturelles solides, susceptibles d’encadrer les logiques marchandes au nom de la défense des initiatives locales et de la structuration et de la professionnalisation du milieu. Il est vrai que les coopérations vont dans le même sens, mais qu’on le veuille ou non, soutenir des démarches locales passe bien souvent par l’application des méthodes et des logiques professionnelles qui font leur preuve au Nord dans un environnement différent. Monsieur Loyal dit ce qu’il faut faire et l’Auguste s’empresse de faire à sa manière. Aux acteurs africains de préserver les conditions d’un développement autonome qui profite aussi de l’ouverture au monde.

Dès lors, la configuration du festival Dakar court qui permet à des cinéastes en émergence issus des milieux les plus divers de faire corps tout en étant informés des logiques économiques internationales est particulièrement vertueuse. Il se joue dans les nombreux débats autant que dans l’émulation créative l’élaboration tant individuelle que collective d’un cinéma centré sur ce qu’il a à dire au monde en appui sur sa culture et son vécu tout en saisissant les moyens de le faire en accédant aux marchés internationaux. Dans le domaine du cinéma, il est clair que la tradition française du cinéma d’auteur, accompagnée par les organismes de formation et de production autant que par l’appareillage critique, pose un défi aux puissances d’argent qui actionnent le cinéma de divertissement, essentiellement américain.

Tables-rondes professionnelles en pleine pandémie

La problématique du rapport à l’Occident, des coproductions, de la présence des distributeurs et exploitants français traverse ainsi le festival depuis ses débuts, largement soutenu (notamment par le financement du déplacement des invités) par l’Institut français et Unifrance qui y organise les Rencontres du cinéma francophone en Afrique ainsi que le CNC qui cette année organisait deux tables-rondes avec Génération Films (Ouagadougou).

Nous publierons les retranscriptions de ces tables-rondes. Dans le cadre des Rencontres du cinéma francophone en Afrique, les échanges sur la VOD ont été révélateurs des nouvelles tendances. Ce secteur qui ne décollait pas prend à la faveur de la crise sanitaire et des nouvelles données du cinéma une envergure imprévue. Les représentants de Netflix, Orange et Canal+ échangeaient sur leurs initiatives en la matière. Netflix prévoit au niveau africain des coproductions dans le cinéma d’ici deux ans et se limite pour le moment à des acquisitions, mais par contre produit déjà des séries originales, notamment avec un laboratoire anglophone, l’Afrique du Sud et le Nigeria étant de gros marchés. Orange mise sur l’avenir en intégrant la fibre dans son offre SVOD. Celle-ci concerne donc encore à 95 % les smartphones, avec de nombreux contenus locaux. Canal+ collabore avec Showmax pour le tournage à Johannesburg d’une série épique et mythologique, Blood Psalms, que l’on qualifie de « Game of Thrones africain » : inspirée d’une légende xhosa, elle met en scène une jeune reine africaine, Zazi, qui se bat férocement pour guider son peuple à travers les guerres sans fin. Quant à la nouvelle plateforme gratuite TV5Monde+, elle diffuse notamment la série sénégalaise tournée à St Louis, Wara, et de multiples créations francophones sans coupures publicitaires. Déclinée en huit plateformes géolocalisées, elle propose 4500 heures de contenus en ligne sans oublier My French Film Festival du 15 janvier au 15 février.

Ce festival de films francophones en ligne est géré par Unifrance, organisme de promotion du film français dans le monde, présidé par Serge Toubiana, présent en 2019 et qui avait cette fois envoyé un message vidéo. Il a inspiré Cinewax pour lancer aussi un festival en ligne et maintenant un site de VOD pour développer un festival permanent avec 30 films par mois (lire le compte-rendu complet de la table-ronde sur Afrimages).

Cette année encore, une table-ronde dressait un état des lieux de l’exploitation et de la distribution en Afrique francophone, cette fois en pleine crise de la covid-19. Les exploitants sénégalais (Cinéma Empire Médina, Canal Olympia) s’étonnent de la fermeture de leurs salles alors que les restaurants sont ouverts, tandis que le multiplexe 7 salles Pathé prévoie une ouverture repoussée à mai 2021 après le ramadan. Canal Olympia prévoit l’ouverture de deux autres salles sur Dakar.

Même situation en Côte d’Ivoire où les salles ont fermé cinq mois et doivent faire face à la carence de films hollywoodiens. La crise sanitaire a fait prendre conscience que les films français et africains peuvent bien marcher : La Nuit des rois de Philippe Lacôte, film ivoirien sélectionné à Venise, a fait salle comble à toutes les séances. Les exploitants sénégalais prévoient de programmer régulièrement des films africains. (lire le compte-rendu complet de la table-ronde sur Afrimages)

Une troisième table-ronde posait la question du passage du court au long métrage. Chaque film est une aventure humaine ! Il fut insisté sur la dimension collective de la réalisation, l’importance d’une bonne entente et d’une synergie, et le nécessaire accompagnement à tous les stades, à commencer par l’écriture d’un scénario qui se doit d’être excellent pour convaincre les financeurs puis le public ! Le court métrage reste un outil de formation où tous les problèmes sont posés : on apprend en faisant, c’est la meilleure école ! Comme en 2019, le festival a lors d’une autre rencontre donné la parole aux organismes et initiatives de formation au Sénégal, chaque démarche ayant sa spécificité : Kourtrajmé, Cinébanlieue, le centre Yennenga et Up court métrage.

Génération Films (Ouagadougou) et le CNC animaient quant à eux deux tables-rondes. La première portait sur la coproduction. Elle permet d’offrir au film un meilleur accès au marché international mais suppose aussi de prendre en compte les attentes et perceptions des différents publics. Elle permet d’apporter des compétences techniques et de multiplier si besoin les lieux de tournage. Mais elle augmente aussi les coûts et doit donc être bien pensée. Les contrats doivent être bien étudiés pour que le partage des recettes soit équitable, et l’enjeu reste que le réalisateur conserve la maîtrise de son œuvre. (lire ici le compte-rendu complet de la table-ronde)

Quant à la table-ronde sur les droits d’auteurs, elle a révélé l’importance de l’accompagnement des bureaux de droits d’auteurs des différents pays mais aussi la difficulté à mobiliser le milieu professionnel pour arriver à un fonctionnement vertueux. Face à un copier-coller mimétique des systèmes occidentaux, la question reste posée d’une méthode adaptée aux réalités et cultures africaines. Par contre, l’utilisation d’une base de données commune (IDA, International Documentation on Audiovisual Works) facilite l’identification des œuvres audiovisuelles et de leurs ayants droit. (lire ici le compte-rendu complet de la table-ronde)

Un palmarès audacieux

Le jury était présidé par le cinéaste malien Souleymane Cissé qui par son humilité et son humour a marqué à la fois le jury et le festival et comprenait par ailleurs la réalisatrice Diana Gaye, l’actrice Rokhaya Niang, l’enseignant-chercheur et réalisateur Gora Seck et la responsable pour les courts métrages à Unifrance Christine Gendre. Il a délivré un palmarès audacieux, primant en priorité les films les plus novateurs dans leur esthétique.

Le vent de sable souffle sur le champ de bataille. Alors que sa fille va quitter le foyer, une mère lui raconte que dans la poussière, des jumelles et leur mère se sont transformées en trois pierres de cuisson et un récipient traditionnel. » Dois-je me sacrifier comme elles « , demande la fille. » S’il le faut « , répond la mère, pour tisser les liens. Mais Nialé n’est pas très habile pour faire tenir la marmite sur les trois pierres. C’est un apprentissage. L’unité, c’est ce que demande le père mourant à ses trois fils, chacune des pierres symbolisant le mariage et la discrétion, la fraternité et la solidarité, l’amitié et le soutien. Mais le vent de sable revient : cette unité résistera-t-elle au temps ? Grand prix du jury à l’unanimité, d’une grande beauté plastique, fascinant par son extatisme et son fond résolument symbolique, Gwacoulou de Moïse Togo (Mali, 16′), réalisé dans le cadre de sa première année d’études au Fresnoy (celui de la deuxième année est déjà sélectionné au festival de Clermont 2021) ne manque pas d’actualité dans un Mali fracturé : gwa signifie le foyer traditionnel et koulou le peuple, si bien que leur alliance veut dire le peuple indivisible…

Le vent de sable souffle sur le champ de bataille. Alors que sa fille va quitter le foyer, une mère lui raconte que dans la poussière, des jumelles et leur mère se sont transformées en trois pierres de cuisson et un récipient traditionnel. » Dois-je me sacrifier comme elles « , demande la fille. » S’il le faut « , répond la mère, pour tisser les liens. Mais Nialé n’est pas très habile pour faire tenir la marmite sur les trois pierres. C’est un apprentissage. L’unité, c’est ce que demande le père mourant à ses trois fils, chacune des pierres symbolisant le mariage et la discrétion, la fraternité et la solidarité, l’amitié et le soutien. Mais le vent de sable revient : cette unité résistera-t-elle au temps ? Grand prix du jury à l’unanimité, d’une grande beauté plastique, fascinant par son extatisme et son fond résolument symbolique, Gwacoulou de Moïse Togo (Mali, 16′), réalisé dans le cadre de sa première année d’études au Fresnoy (celui de la deuxième année est déjà sélectionné au festival de Clermont 2021) ne manque pas d’actualité dans un Mali fracturé : gwa signifie le foyer traditionnel et koulou le peuple, si bien que leur alliance veut dire le peuple indivisible…

Selly Raby Kane est une styliste assez déjantée, connue pour ses créations futuristes mêlant urbain, afro et pop. Elle avait déjà utilisé le cinéma en réalité virtuelle à 360° dans The Other Dakar (2017) où une petite fille reçoit un message qui la conduit entre passé et futur à des rencontres dévoilant la face cachée de Dakar, en révélant l’exceptionnelle créativité.

Selly Raby Kane est une styliste assez déjantée, connue pour ses créations futuristes mêlant urbain, afro et pop. Elle avait déjà utilisé le cinéma en réalité virtuelle à 360° dans The Other Dakar (2017) où une petite fille reçoit un message qui la conduit entre passé et futur à des rencontres dévoilant la face cachée de Dakar, en révélant l’exceptionnelle créativité.

Jury au festival Dakar court 2019, elle a eu envie de poursuivre sa démarche imaginaire dans Tang Jër (13′), un court métrage bouillonnant et superbement décalé. Grand prix national Annette Mbaye d’Erneville, il est farfelu dans la forme, pas forcément dans le fond. Dès le premier plan, rien n’est normal : tout va à l’envers. Une jeune écolière, également présentée comme une doubleuse de voix pour dessins animés, se rend comme chaque jour casser la graine chez Onfaaya qui tient un « spot », un « tangana » minuscule où l’on peut manger un plat. Il a la tête entièrement tatouée, des dents de vampire et le sourire accueillant. Comme chez Cocteau, des mains dépassent du comptoir, qui préparent les plats et les servent. Le regard ne suffit pas pour détailler tous les accessoires d’un décor bizarroïde.

Tout cela est surréaliste et ça continue : arrivent peu à peu des personnages aux têtes d’animaux. Ce ne sont pourtant qu’un maçon, un videur et un chômeur qui portent avec eux leurs frustrations et leurs conflits. Touti Dia, elle, est importatrice de textiles et voyante. Calculatrice en mains, elle sait détecter les opportunités lorsque les cauris la mettent sur la piste. Mais lorsque Mme Dia arrive pour toucher l’argent dû à la mairie, il faut négocier, ruser, s’aplatir devant ces vautours qui rodent et encaissent…

Entre réalités sociales et origines variées se tisse le temps d’un court à coups de clins d’oeil le tableau fantaisiste d’un univers trop réel pour être représenté autrement qu’en le revisitant dans ce joyeux décalage si l’on veut en capter ce qui l’anime.

Un agent d’artistes, courtier pour marabouts, observe sous la table : « Ils viennent car ils savent que tu ne désemplis pas ! », tant il est vrai que le doux Onfaaya sait y faire en relations humaines dans ce chaos de la ville dont il capte l’ineffable. « En sa modestie se niche l’âme de cette ville », celle qui permet à tous de revenir faire la fête pour déployer leurs ailes et voler.

Le prix d’interprétation masculine est allé à Vincent Fontano qui interprète et a réalisé Blaké (Réunion, 23′). La nuit, dans le parking souterrain d’un immeuble de bureau, deux vigiles surveillent de belles voitures et évoquent en créole leurs fantasmes et leurs rêves. Blaké ouvre de fort littéraire façon à ce que disent ces hommes lorsqu’ils parlent des femmes, de prostituées autant que d’amour platonique. Fontano, qui fut veilleur de nuit, n’hésite pas à l’interpréter lui-même et à construire son film sur des monologues inspirés dans ce qui n’est pas un récit mais une introspection, voire une nécessité : écouter la femme fantasmée. Cela passe pour Vincent par la conscience de sa condition : » le vrai danger, c’est que tu ne voies que le parking « . Car » ça fait longtemps que t’es plus un homme « . Hommes noirs, historiquement condamnés aux bas-fonds, les deux vigiles sont des chiens, pire, dans ce parking, des vers.

Le prix d’interprétation masculine est allé à Vincent Fontano qui interprète et a réalisé Blaké (Réunion, 23′). La nuit, dans le parking souterrain d’un immeuble de bureau, deux vigiles surveillent de belles voitures et évoquent en créole leurs fantasmes et leurs rêves. Blaké ouvre de fort littéraire façon à ce que disent ces hommes lorsqu’ils parlent des femmes, de prostituées autant que d’amour platonique. Fontano, qui fut veilleur de nuit, n’hésite pas à l’interpréter lui-même et à construire son film sur des monologues inspirés dans ce qui n’est pas un récit mais une introspection, voire une nécessité : écouter la femme fantasmée. Cela passe pour Vincent par la conscience de sa condition : » le vrai danger, c’est que tu ne voies que le parking « . Car » ça fait longtemps que t’es plus un homme « . Hommes noirs, historiquement condamnés aux bas-fonds, les deux vigiles sont des chiens, pire, dans ce parking, des vers.

Le prix d’interprétation féminine est allé à Larissa Ballarotti dans Bird Boy de Diogo Leite (Brésil, 15′). Pour traiter du racisme, il s’inspire dans d’un fait réel pour confronter les habitants d’un immeuble d’un quartier chic de São Paulo à la présence de Gabriel, un jeune qui squatte le trottoir sous un arbre devant le bâtiment. Clarisse, qui vit avec sa mère dont elle peine à se détacher, s’insurge contre les peurs et les rejets des habitants de l’immeuble mais ne sait comment s’y opposer.

Le prix d’interprétation féminine est allé à Larissa Ballarotti dans Bird Boy de Diogo Leite (Brésil, 15′). Pour traiter du racisme, il s’inspire dans d’un fait réel pour confronter les habitants d’un immeuble d’un quartier chic de São Paulo à la présence de Gabriel, un jeune qui squatte le trottoir sous un arbre devant le bâtiment. Clarisse, qui vit avec sa mère dont elle peine à se détacher, s’insurge contre les peurs et les rejets des habitants de l’immeuble mais ne sait comment s’y opposer.

Souleymane Cissé en a apprécié les espaces : une mention spéciale a été décernée à Exodus de Yassine El Drissi (Maroc, 20′). C’est effectivement un univers que met en scène ce film situé dans un monde post-apocalyptique : des hommes s’échappent de l’esclavage et progressent dans le désert. Un homme et un plus jeune n’ont pas la même recherche. Ils rencontreront un commerçant en moto avec tous ses produits, une jeune femme avec l’eau de sourcier… et se diviseront sur leur capacité à inventer un futur ou revenir à l’esclavage.

Comment évoquer des réalités si crues et si violentes qu’elles sont impossibles à représenter ? Par la distance et par les mots. Sokhna Amar l’avait fait très subtilement dans Pourquoi ? (Sénégal, 2004) pour évoquer un viol : un plan fixe de huit minutes d’une barque négociant les vagues pour prendre la mer au soleil couchant. En voix off, une femme écrit à sa sœur pour lui dire le secret qu’elle porte douloureusement en elle depuis dix ans. On retrouve une approche similaire dans Marta de Benoît et Julien Verdier (France, 6′) : une employée d’association redit d’une voix neutre à une ancienne prostituée nigériane le déroulé de sa vie pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur dans son dossier. En plan fixe sur Marta dont on sent monter l’émotion, le film évoque ainsi la terrible cruauté de ce destin d’émigration.

Comment évoquer des réalités si crues et si violentes qu’elles sont impossibles à représenter ? Par la distance et par les mots. Sokhna Amar l’avait fait très subtilement dans Pourquoi ? (Sénégal, 2004) pour évoquer un viol : un plan fixe de huit minutes d’une barque négociant les vagues pour prendre la mer au soleil couchant. En voix off, une femme écrit à sa sœur pour lui dire le secret qu’elle porte douloureusement en elle depuis dix ans. On retrouve une approche similaire dans Marta de Benoît et Julien Verdier (France, 6′) : une employée d’association redit d’une voix neutre à une ancienne prostituée nigériane le déroulé de sa vie pour s’assurer qu’il n’y a pas d’erreur dans son dossier. En plan fixe sur Marta dont on sent monter l’émotion, le film évoque ainsi la terrible cruauté de ce destin d’émigration.

L’art traditionnel des Imediazens, tribu du rif située dans le Nord-Est marocain, avait fondé l’amour de Sufunis et Youba : elle chantait de sa voix d’or et dansait tandis qu’il jouait du tambourin à merveille. Mais voilà qu’aujourd’hui, la femme est rejetée lorsqu’elle s’aventure à s’exposer. Oseront-ils résister et défendre ainsi leur culture ? Ces hauts plateaux balayés par les vents marins offrent un décor ample et aride à ce dilemme dans Le Chant du péché de Khalid Maadour (Maroc, 14′).

L’art traditionnel des Imediazens, tribu du rif située dans le Nord-Est marocain, avait fondé l’amour de Sufunis et Youba : elle chantait de sa voix d’or et dansait tandis qu’il jouait du tambourin à merveille. Mais voilà qu’aujourd’hui, la femme est rejetée lorsqu’elle s’aventure à s’exposer. Oseront-ils résister et défendre ainsi leur culture ? Ces hauts plateaux balayés par les vents marins offrent un décor ample et aride à ce dilemme dans Le Chant du péché de Khalid Maadour (Maroc, 14′).

Astel est une jeune femme ordinaire. Nous partageons sa journée, de sa famille au mariage d’une amie puis son travail. Nous attendons qu’elle ouvre une lettre qui détermine son avenir. Bien que fort banal, tout cela est évoqué en détails car un danger rode qu’elle est loin de soupçonner… Anonymes de Fama Reyane Sow (Sénégal, 13′) est un hommage aux victimes du terrorisme, frappées en pleine vie sans raison.

Demain, c’est l’anniversaire de Josias. Il demande à sa mère de lui promettre d’arrêter de se disputer avec son père pour qu’il puisse profiter de cette journée particulière. Entièrement envisagé du point de vue de Josias, Promesse de Manassé Kashala (RDC, 7′) allie cette réalité à une vision poétique qui fait son originalité, faisant apparaître ce qui traverse l’esprit de l’enfant.

Demain, c’est l’anniversaire de Josias. Il demande à sa mère de lui promettre d’arrêter de se disputer avec son père pour qu’il puisse profiter de cette journée particulière. Entièrement envisagé du point de vue de Josias, Promesse de Manassé Kashala (RDC, 7′) allie cette réalité à une vision poétique qui fait son originalité, faisant apparaître ce qui traverse l’esprit de l’enfant.

Des documentaires récents ont montré la difficulté pour les femmes de se consacrer au football. Numéro 10 de Florence Bamba (France, 14′) épouse lui aussi le point de vue d’une jeune femme, Awa, étudiante en droit qui veut changer d’orientation pour se consacrer à ce sport. Pourtant ancien footballeur, son père s’y oppose jusqu’à ce que… Tourné à Toulouse, cette histoire de passion et de retournement célèbre ingénieusement la détermination féminine autant qu’elle dénonce efficacement les vieux préjugés.

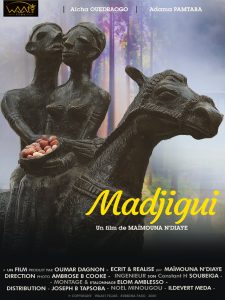

La célèbre actrice franco-guinéenne Maïmouna N’Diaye, membre du jury longs métrages du Festival de Cannes 2019, était surtout passée derrière la caméra pour des documentaires engagés. Elle s’essaye à la fiction avec Madjigui (Burkina Faso, 18′), où une mère de famille découvre suite à un accident la double vie de son mari et doit choisir de le sauver ou non. De cette intrigue morale, elle tire un film accrochant mais de facture plutôt audiovisuelle.

La célèbre actrice franco-guinéenne Maïmouna N’Diaye, membre du jury longs métrages du Festival de Cannes 2019, était surtout passée derrière la caméra pour des documentaires engagés. Elle s’essaye à la fiction avec Madjigui (Burkina Faso, 18′), où une mère de famille découvre suite à un accident la double vie de son mari et doit choisir de le sauver ou non. De cette intrigue morale, elle tire un film accrochant mais de facture plutôt audiovisuelle.

Palenter M’beed de Mamadou Diop (Sénégal, 13′) se veut un hommage au Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock : un artiste peintre emménage dans un nouveau quartier et observe les allers et venues de sa fenêtre. Il s’intéresse plus particulièrement à une femme mais, voilée ou dévoilée, celle-ci est différente le jour et la nuit… Tourné à Gorée, sans aucun dialogue et sans véritable action, ce film contemplatif souscrit à la nécessité d’une muse pour un artiste, une idée somme toute un peu machiste…

Il serait à comparer à Anita qui me fut donné à voir à Dakar, le dernier court métrage de Khadidiatou Sow, qui avait reçu le poulain d’argent au Fespaco 2019 pour Une place dans l’avion. Réalisé dans le cadre d’un concours de l’ambassade d’Italie pour les 100 ans de la naissance de Fellini, il lui est dédié, » pour lui montrer que son rêve peut aussi devenir le mien « . Avec ses longs cheveux blonds, Anita ne peut être qu’Anita Ekberg de La Dolce Vita, tandis que le chariot blanc rappelle l’onirisme de Juliette des esprits et que la farandole finale qui rassemble les personnages du film évoque celle de Huit et demi.

Il serait à comparer à Anita qui me fut donné à voir à Dakar, le dernier court métrage de Khadidiatou Sow, qui avait reçu le poulain d’argent au Fespaco 2019 pour Une place dans l’avion. Réalisé dans le cadre d’un concours de l’ambassade d’Italie pour les 100 ans de la naissance de Fellini, il lui est dédié, » pour lui montrer que son rêve peut aussi devenir le mien « . Avec ses longs cheveux blonds, Anita ne peut être qu’Anita Ekberg de La Dolce Vita, tandis que le chariot blanc rappelle l’onirisme de Juliette des esprits et que la farandole finale qui rassemble les personnages du film évoque celle de Huit et demi.

Un homme va sur un marché acheter des cadeaux pour sa bien-aimée qu’il doit rencontrer. Elle ne peut venir mais est quand même très présente… Effectivement, Fellini irrigue « Anita » : avec ses longs cheveux blonds et son prénom, Anita ne peut être qu’Anita Ekberg de La Dolce Vita. Un chariot blanc apparait dans le film qui rappelle l’onirisme de Juliette des esprits et la farandole finale qui rassemble les personnages rencontrés dans le film évoque celle de Huit et demi.

Cette romance intemporelle de 16 minutes, sans dialogues, traitée à la Jacques Demy en couleurs chatoyantes et en pleine lumière, multiplie les distanciations, à commencer par des regards caméras dès le départ, pour éviter tout réalisme et ouvrir au rêve, dans la droite ligne de Fellini. Ce parti-pris enchanteur fait penser aussi au grand succès « La La Land » de Damien Chazelle (2016), qui a également inspiré Khadidiatou Sow. Il pose une radicale et réjouissante rupture avec l’attente habituelle à laquelle sont confrontés les films d’Afrique : réalistes, sociologiques, misérabilistes. Car c’est finalement une ode à un cinéma différent que réalise ainsi Khadidiatou Sow, un cinéma décalé, symbolique et rêveur qui aide à traverser les tremblements de notre monde.

Films de l’université d’été de la FEMIS

Pour illustrer le travail réalisé depuis 30 ans par l’université d’été de la FEMIS, Marguerite Hitier, responsable du pôle médias et cinéma au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, présentait une sélection de films réalisés dans ce cadre. En résidence, les cinéastes se font témoins de réalités qu’ils découvrent, avec une sincérité et une simplicité magnifiques.

C’est ainsi que Daani Doole / Payer de sa sueur pour gagner sa vie de Pape Bolé Thiaw (Sénégal, 2017, 12′) est très touchant : un immigré comme tant d’autres, Ahmada , se raconte face caméra. Il décrit les galères mais aussi les solidarités, ses tentatives de boulot à la barbe de la police, ses frustrations et ses manques, la rudesse de la vie de clandestin… Le réalisateur de Baye Fall (documentaire de 2015) filme là un Mouride qui puise dans ses valeurs la force d’être soutien de famille mais ne cache pas sa douleur lorsqu’il évoque l’éloignement de sa famille.

» Si j’étais un mec, je serais restée là-bas « , lâche la féministe algérienne, poétesse, slameuse et vidéaste autodidacte Zoulikha Tahar (connue sous le nom de scène Toute fine) dans Une vie d’essais (2018, 9′). Dans toute son œuvre, elle milite pour le droit des femmes mais souffre de ne pas avoir un lieu à soi. Cinq femmes rassemblées parlent de leur vécu au pays, mais aussi de leur perte de statut dans l’exil : comme dans un jardin d’essai, une greffe peut ne pas prendre mais il est aussi possible de prendre racine dans une terre autre. Comme s’accomplir sous d’autres cieux sans craindre d’être une traîtresse ? Alternant paroles spontanées en couleurs et textes slamés en noir et blanc, le film mêle vécus et poésie pour conjurer les peurs et les carcans en prônant la création, l’amour, le sexe et l’amitié ! Revigorant !

» Si j’étais un mec, je serais restée là-bas « , lâche la féministe algérienne, poétesse, slameuse et vidéaste autodidacte Zoulikha Tahar (connue sous le nom de scène Toute fine) dans Une vie d’essais (2018, 9′). Dans toute son œuvre, elle milite pour le droit des femmes mais souffre de ne pas avoir un lieu à soi. Cinq femmes rassemblées parlent de leur vécu au pays, mais aussi de leur perte de statut dans l’exil : comme dans un jardin d’essai, une greffe peut ne pas prendre mais il est aussi possible de prendre racine dans une terre autre. Comme s’accomplir sous d’autres cieux sans craindre d’être une traîtresse ? Alternant paroles spontanées en couleurs et textes slamés en noir et blanc, le film mêle vécus et poésie pour conjurer les peurs et les carcans en prônant la création, l’amour, le sexe et l’amitié ! Revigorant !

Une réalité de juillet 2015 qui perdure : les camps de fortune des réfugiés et migrants. Parmi » ceux de La Chapelle « , Yahoub, arrivé de Libye par bateau, né en 1988. Sa voix off accompagne les images : le caniveau pour se laver, des légumes périmés pour manger, le soutien des activistes pour s’organiser, apprendre le français, manifester pour sa dignité, faire la fête malgré tout… Des dessins renforcent l’illustration et font de Escale A Pajol de Mahamoud Ibrahim (2015, 13′) plus qu’un film-témoignage : une œuvre émouvante et résistante.

Une réalité de juillet 2015 qui perdure : les camps de fortune des réfugiés et migrants. Parmi » ceux de La Chapelle « , Yahoub, arrivé de Libye par bateau, né en 1988. Sa voix off accompagne les images : le caniveau pour se laver, des légumes périmés pour manger, le soutien des activistes pour s’organiser, apprendre le français, manifester pour sa dignité, faire la fête malgré tout… Des dessins renforcent l’illustration et font de Escale A Pajol de Mahamoud Ibrahim (2015, 13′) plus qu’un film-témoignage : une œuvre émouvante et résistante.

« J’ai entendu parler du sujet de ton film : tu as perdu la tête ? » Dans Le Noir et l’arc-en-ciel (2017, 16′), Ghislain Nsanzintahe va à la rencontre d’homosexuels et lesbiennes noirs. » Je suis né avec, c’est de naissance ! » dit l’un, à l’encontre des parti-pris qui y voient une perversité occidentale importée alors que les études anthropologiques montrent qu’elle a toujours existé. Une association LGBT chrétienne milite pour l’acceptation et démonte la supposée malédiction de Sodome et Gomorrhe, mentionnées dans la Bible (Genèse) et le Coran. Elles auraient été détruites pour leurs péchés, ce qui justifie la répression de l’homosexualité depuis l’empereur Justinien en 543 alors que l’Evangile selon Matthieu (11, 23) ne parle que de refus d’hospitalité. « Tu ne pourras pas revenir… », poursuit une voix au téléphone avec le réalisateur qui signe là un film nécessaire et courageux.

Alors qu’enfant, elle était fière d’être une Marocaine croyant en Dieu, la Patrie et le Roi, Asmae el Moudir avait un oncle Marzouk stalinien convaincu qui remettait tout en cause. Dans Mémoires anachroniques ou le couscous du vendredi midi, elle évoque sur un mode très personnel en voix-off en s’appuyant sur des archives et de l’animation (poupées russes sur cartons de couleur) l’Histoire marocaine contemporaine et le difficile partage du poulet dans le couscous. » Chacun a cru avoir raison « … Original et convaincant !

Alors qu’enfant, elle était fière d’être une Marocaine croyant en Dieu, la Patrie et le Roi, Asmae el Moudir avait un oncle Marzouk stalinien convaincu qui remettait tout en cause. Dans Mémoires anachroniques ou le couscous du vendredi midi, elle évoque sur un mode très personnel en voix-off en s’appuyant sur des archives et de l’animation (poupées russes sur cartons de couleur) l’Histoire marocaine contemporaine et le difficile partage du poulet dans le couscous. » Chacun a cru avoir raison « … Original et convaincant !

Enjeux du court métrage

Dans le cadre du Focus francophonie Unifrance, il était possible de voir Le Départ (2020, 25′), court métrage du producteur présent au festival, Saïd Hamich Benlarbi, par ailleurs auteur du magnifique Retour à Bollène (cf. critique n°14432). Le jeune Adil, 11 ans, vit au Maroc avec sa mère. Arrivent en vacances son frère et son père qui vivent en France, lequel voudrait ramener aussi Adil qui avec ses copains s’intéresse surtout aux performances aux Jeux Olympiques de 2004 du champion du monde marocain de course de fond Hicham El Guerrouj. Le film va connaître ainsi deux tensions, la douloureuse séparation de la mère et de l’enfant mais aussi l’exil vers l’inconnu. Sensible et sans pathos, il permet de sentir avec subtilité le trouble d’Adil, ce moment de construction d’une identité en devenir.

Dans le cadre du Focus francophonie Unifrance, il était possible de voir Le Départ (2020, 25′), court métrage du producteur présent au festival, Saïd Hamich Benlarbi, par ailleurs auteur du magnifique Retour à Bollène (cf. critique n°14432). Le jeune Adil, 11 ans, vit au Maroc avec sa mère. Arrivent en vacances son frère et son père qui vivent en France, lequel voudrait ramener aussi Adil qui avec ses copains s’intéresse surtout aux performances aux Jeux Olympiques de 2004 du champion du monde marocain de course de fond Hicham El Guerrouj. Le film va connaître ainsi deux tensions, la douloureuse séparation de la mère et de l’enfant mais aussi l’exil vers l’inconnu. Sensible et sans pathos, il permet de sentir avec subtilité le trouble d’Adil, ce moment de construction d’une identité en devenir.

Capter ce moment décisif dans sa complexité mais aussi dans la simplicité et les limites de son appréhension par un enfant, c’est-à-dire poser sa dimension historique pour la vie d’un être sans en faire une affaire, là est sans doute l’enjeu du court métrage : construire le recul qui ouvre à davantage que ce que l’écran nous montre, une question qui taraude plus d’un spectateur et que le film aidera à préciser, faisant naître ainsi son émotion.

C’est ainsi que le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques), qui produit des premiers court métrages en veillant à leur caractère singulier et innovant, présentait Tugël, au bout du petit matin… d’Ousmane Dary (Sénégal, 2014, 25′) où Bass débarque chez son cousin à Paris, mais leur relation se complique. »Un homme seul est un homme entouré de vide » : il doit faire face à la fois aux difficultés de la vie d’émigré et aux attentes des siens restés au pays… Tügel, c’est l’Europe en wolof (par analogie au mot Portugal) : il n’est pas simple d’y faire son trou tout en envoyant de l’aide à sa famille. Un contremaître malien va le soutenir tout en étant direct avec lui : « Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu’on ne parle ! » Sensible et ancré dans le vécu immigré, attentif au cadre et aux lumières pour conserver leur dignité aux personnages sans renier la réalité, le film est un bel exemple de court métrage dont le temps dépasse le temps réel du film. Parce que sa simplicité est lumineuse, parce que les scènes où deux personnages dialoguent sont justes et émouvantes, sans besoin d’action ou d’artifice, parce que le personnage de Bass n’est pas un héros mais garde sa part de mystère, comme celui du contremaître, une part d’incertitude sur leur devenir et qu’ils acquièrent ainsi une existence plus large que leur courte existence à l’écran. Ils ne sont pas stéréotypés ou caricaturaux : ils ont simplement de la vie en eux, au-delà du récit, que la caméra sait capter sans intrusion et sans cette virtuosité qui démolit l’émotion dans tant de courts métrages « cartes de visite », pour reprendre l’expression d’Alain Bergala.[1]

C’est ainsi que le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques), qui produit des premiers court métrages en veillant à leur caractère singulier et innovant, présentait Tugël, au bout du petit matin… d’Ousmane Dary (Sénégal, 2014, 25′) où Bass débarque chez son cousin à Paris, mais leur relation se complique. »Un homme seul est un homme entouré de vide » : il doit faire face à la fois aux difficultés de la vie d’émigré et aux attentes des siens restés au pays… Tügel, c’est l’Europe en wolof (par analogie au mot Portugal) : il n’est pas simple d’y faire son trou tout en envoyant de l’aide à sa famille. Un contremaître malien va le soutenir tout en étant direct avec lui : « Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus qu’on ne parle ! » Sensible et ancré dans le vécu immigré, attentif au cadre et aux lumières pour conserver leur dignité aux personnages sans renier la réalité, le film est un bel exemple de court métrage dont le temps dépasse le temps réel du film. Parce que sa simplicité est lumineuse, parce que les scènes où deux personnages dialoguent sont justes et émouvantes, sans besoin d’action ou d’artifice, parce que le personnage de Bass n’est pas un héros mais garde sa part de mystère, comme celui du contremaître, une part d’incertitude sur leur devenir et qu’ils acquièrent ainsi une existence plus large que leur courte existence à l’écran. Ils ne sont pas stéréotypés ou caricaturaux : ils ont simplement de la vie en eux, au-delà du récit, que la caméra sait capter sans intrusion et sans cette virtuosité qui démolit l’émotion dans tant de courts métrages « cartes de visite », pour reprendre l’expression d’Alain Bergala.[1]

Tugël, au bout du petit matin… d’Ousmane Dary from Grec on Vimeo.

Ce sont ces enjeux auxquels étaient confrontés les jurys, et notamment celui du prix GREC/France TV du meilleur projet de fiction court métrage que Dakar court inaugurait cette année. Parmi les six scénarios que leurs futurs réalisateurs/trices ont « pitché » (résumé à la fois l’histoire et l’intention) devant le jury mais aussi l’ensemble du festival, il fallait choisir le plus riche en possibilités et le plus à même de devenir un vrai film de cinéma. Parce qu’il allie une question d’une brûlante actualité en même temps qu’une question essentielle et intemporelle (la sauvegarde du patrimoine culturel) et un synopsis dynamique en mesure de mobiliser les spectateurs, le prix 2020 est allé à La Pierre précieuse de Babacar Hanne Dia.

[1] Cf. L’Hypothèse cinéma, petit traité de transmission du cinéma à l’école et ailleurs, Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2006.