L’articolo – scritto per il catalogo della retrospettiva parigina Africamania (17 gennaio-17 marzo 2008) curata dalla Cinémathèque Française – è stato pubblicato contemporaneamente anche su Africultures. Di seguito la traduzione italiana.

I pionieri della decolonizzazione: con il loro preciso programma di riappropriazione dello sguardo e del pensiero, i primi cineasti africani sono degli Ufo perfettamente identificati.

Le indipendenze africane non sono state generosamente concesse, ma laboriosamente conquistate. Prima degli anni Sessanta, nell’Africa nera francofona vigeva il decreto di Laval del 1934, da lui emanato quando era Ministro delle Colonie, con cui si imponeva un’autorizzazione amministrativa per poter fare riprese cinematografiche. Gli africani avevano così accesso solo ad uno specchio di sé influenzato ideologicamente, realizzato da cineasti coloniali, etnologi o missionari.

I primi cineasti africani devono dunque lottare contro la negazione di sé propagata dalle immagini coloniali, in cui gli africani fanno semplicemente da sfondo scenografico di una Storia che si compie loro malgrado, oppure sono gli « insetti » da studiare freddamente, come denunciano Sembène Ousmane e Med Hondo. I registi africani di questi anni fanno un cinema militante, ma i loro film non sono degli « striscioni », consapevoli della necessità di raggiungere un pubblico poco sensibile agli slogan. Il loro programma è quello di sostituire il concetto di « civilizzazione » con quello di « progresso », denunciando le tradizioni obsolete e insieme le élite corrotte. I loro padri letterari si chiamano Senghor, Césaire, Damas, importanti poeti impegnati contro l’assimilazione. Del resto anche il loro è un cinema fatto di poesia. È decolonizzazione dello sguardo e del pensiero, riconquista dello spazio e di un’immagine non distorta di sé, ma anche affermazione culturale. Cercando di riappropriarsi dei valori fondatori e insieme di trasmettere le fondamenta di una nuova società, questo cinema contamina volentieri le proprie storie con uno sguardo documentario.

I coloni francesi non hanno lasciato dietro di sé nessuna struttura, mentre le Film Unit messe in piedi dagli inglesi non potevano essere mantenute dai nuovi stati che si confrontavano con l’emergenza. I primi cineasti africani sono degli Ufo privi di mezzi: possono contare solo su coproduzioni legate a forme teatrali popolari, come i primi film nigeriani, oppure su un aiuto esterno che riescono ad ottenere solo i francofoni. Nel tentativo di mantenere stretti legami con un Impero che le si sottrae, la Francia sostiene, a partire dal 1963, i cineasti africani attraverso il Ministero della Cooperazione.

Questo non frena certo la critica. A partire da Afrique sur Seine (1955) – comunemente considerato come primo film realizzato da africani, girato a Parigi, non avendo avuto l’autorizzazione per filmare in Africa, dal senegalese Paulin Soumanou Vieyra con i suoi amici del Gruppo Africano di Cinema, studenti all’Idhec – la volontà è quella di capovolgere lo sguardo dei coloni. Ciononostante, essi rimangono esteticamente ed eticamente vicini alla visione francese del cinema, una visione universalista.

Il lavoratore portuale nigerino Oumarou Ganda sarà l’interprete principale di Moi, un Noir di Jean Rouch (1957), celebrato da Godard come una « rivoluzione cinematografica ». Eppure, denunciando ciò che a lui appariva come una deformazione della propria realtà, lo stesso Ganda si approprierà della macchina da presa per girare nel 1968 Cabascabo, un film autobiografico sul tragico ritorno a casa di un reduce della guerra d’Indocina, sulle orme di Mustapha Alassane che, nel 1967, aveva realizzato Le Retour de l’aventurier, superba parodia dell’influenza del genere western sui giovani. Un altro portuale, il senegalese Sembène Ousmane, realizza nel 1963, a quarant’anni, Borom sarret, il primo film realizzato in Africa, con il quale inaugura anche il proprio programma cinematografico, sul modello dello specchio neorealista della realtà: il carrettiere di Dakar protagonista del cortometraggio incarna la ricerca di sé che si scontra con i poteri delle elite che copiano l’Occidente.

Uno specchio sociale: rivoluzionari senza etichette, i registi africani realizzano film sensibili e in sintonia con un continente che si risveglia.

Facendo eco alle Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) fondate da Tahar Cheriaa nel 1966 a Tunisi, nel 1969 si svolge a Ouagadougou una settimana di cinema africano. La politica di sostegno al cinema portata avanti dal governo dell’Alto Volta spinge i registi – raggruppati dal 1970 nella Federazione Panafricana dei Cineasti (Fepaci) – a fissare proprio nella capitale quello che dal 1972 diventerà l’appuntamento biennale del Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (Fespaco). Sotto l’impulso dell’energico regista senegalese Ababacar Samb Makharam, il discorso della Fepaci è insieme militante e panafricanista. Il cinema deve essere uno strumento di liberazione dei paesi colonizzati e un passo verso l’unità completa dell’Africa. Ma quando Samb realizza nel 1971 il magnifico Kodou, il suo film è tutto il contrario di uno slogan. Rifiutata dalla comunità del suo villaggio per non essere riuscita a sostenere il dolore del tatuaggio iniziatico delle labbra, la giovane Kodou passerà attraverso l’esperienza dell’ospedale psichiatrico dei bianchi, prima di essere curata e reintegrata nella comunità grazie a una cerimonia tradizionale di esorcismo.

E ancora, con Jom ou l’histoire d’un peuple (1981) Samb lega la denuncia dell’oppressione ai valori culturali africani, per insistere appunto sul concetto di « jom », ovvero l’onore, la dignità, il coraggio, il rispetto. E così, mentre nel 1975 la Fepaci si riunisce ad Algeri e rifiuta il cinema commerciale per unirsi ai cineasti progressisti degli altri paesi nella lotta contro il neocolonialismo e l’imperialismo, i film africani mostrano prima di tutto l’urgenza di ritrovare se stessi. Le dolci panoramiche della senegalese Safi Faye sulla savana africana in Lettre paysanne (1975) e Fad’jal (1979) terminano sulle immagini di uomini e donne al lavoro: l’Africa non è più uno sfondo scenografico, ma il luogo dell’attività umana.

Il pericolo semmai è quello di rifugiarsi in un’identità definita una volta per tutte, in un’autenticità che diviene barriera. Ma gli accenti di Negritudine presenti nel cinema africano non sfociano in una separazione dal mondo. Formato come Sembène al VGIK di Mosca, il maliano Souleymane Cissé racconta in Baara (1979) la parabola di un giovane ingegnere che tenta di apportare miglioramenti al funzionamento della fabbrica in cui lavora e che sarà crudelmente assassinato per questo. Non è la soggettività del personaggio ad interessare Cissé, ma il modo in cui egli si interroga sulla collusione fra economia e politica. L’impegno sociale prevale sul sentimentale: il centro di gravità è il mondo.

Il tema dei valori che sono alla base della società è affrontato con brio da un altro regista senegalese, Djibril Diop Mambety, che li interpreta come una ricerca all’interno dell’immaginario. Secondo lui è l’anticonformismo a permettere di ripensare alle proprie origini. Manifesto surrealista e profetico, il suo Touki bouki (1973) influenzerà tutti i cineasti africani. Anta e Mory – i due giovani protagonisti – sono entrambi attirati dall’avventura occidentale (« Paris, Paris, c’est sur la terre un coin de Paradis »), ma mentre lei prenderà la nave per la Francia, lui tornerà alle sue radici. Il film del resto non vuole indicare la scelta giusta da fare, ma piuttosto mostrare la lacerazione di una società in cui tutti si sentono divisi tra il proprio paese e l’altrove.

Il romanzo del sé: di fronte al disincanto post-indipendenze, il romanzesco amplia le prospettive del cambiamento sociale e insieme la visione del mondo.

Quando, nel 1982, si riuniscono a Niamey, i cineasti africani redigono un manifesto che sprona alla costruzione di un’industria cinematografica, piuttosto che alla lotta anti-imperialista. E così che appare il concetto di « operatore economico ». Il CIDC, primo Consorzio Interafricano della Distribuzione Cinematografica, era entrato in attività già nel 1980 sotto la guida di Inoussa Ousseini, riacquistando i circuiti di distribuzione di una filiale della compagnia francese UGC, che monopolizzava la distribuzione cinematografica su quasi tutta l’Africa nera francofona. Questa esperienza distributiva sarà purtroppo di breve durata: il CIDC fallisce nel 1984.

Eppure, in alcuni grandi momenti, i film africani avranno successo: Djeli (Fadika Kramo-Lanciné, Costa d’Avorio, 1981) e Finye (Souleymane Cissé, Mali, 1982), ad esempio, sono campioni d’incasso al botteghino nei loro rispettivi paesi e registrano buoni incassi anche altrove. Esigendo la nazionalizzazione del settore cinematografico, i cineasti della Fepaci si erano gettati nella tana del lupo: essa comportava infatti un aumento della burocrazia e, in molti paesi, un controllo statale che non lasciava spazio ai film più disturbanti. Il manifesto di Niamey cerca così di sottrarsi alla tutela degli Stati, domandando loro un sostegno alla produzione nazionale che lasci però l’iniziativa ai produttori privati.

Il fallimento del CIDC rispecchia perfettamente l’Africa degli anni Ottanta. La disillusione è ancora più pungente dopo i sogni delle Indipendenze. I « padri della nazione » si trasformano in dittatori. La sovversione – che caratterizza fin dagli inizi le cinematografie africane – non può esprimersi altrettanto liberamente che in letteratura, come in Sony Labou Tansi. Una nuova generazione di cineasti continua a farsi specchio della realtà, ma sceglie il romanzesco per coglierla con emozione e sensualità. Il burkinabè Idrissa Ouédraogo [nel frattempo l’Alto Volta è divenuto il Burkina Faso, la « terra degli uomini integri », grazie alla rivoluzione di Thomas Sankara, n.d.t.]racconta in Yam daabo (Le Choix, 1986) le peripezie di una famiglia del Sahel che cerca una vita migliore emigrando verso il Sud. In tutto il film l’immagine suggerisce le cose, piuttosto che mostrarle, come la morte fuori campo del figlioletto Ali, il più piccolo della famiglia, investito da una macchina nella via di una grande città.

Un trauma ha reso muto l’eroe del film del burkinabè Gaston Kaboré (Wend Kuuni, 1982): proprio per questo i suoi gesti, i suoi sguardi e, alla fine, la parola ritrovata assumono un peso ancora maggiore. Basandosi sulla narrazione e sui tempi tipici del racconto orale, Kaboré esplora i perché di ogni azione, non accontentandosi di mostrarla, invitando così ad una affermazione del sé. Pur incitando ad un altro ordine sociale, il film tende a collocarlo nell’ordine naturale delle cose.

Ed è proprio quando i film africani prendono la strada di un romanzesco ancorato al mito che si afferma finalmente il riconoscimento internazionale per una cinematografia fino ad allora rimasta relegata ad un pubblico di iniziati. A questo punto l’infatuazione occidentale si fa enorme e il festival di Cannes incensa un cinema appena scoperto, consacrando nel 1987 con il Premio della Giuria il film Yeelen (La luce) di Souleymane Cissé, premio che gli garantirà in Francia 340.000 biglietti venduti.

L’individuo di fronte al mondo: mentre l’Occidente rinchiude il cinema africano nei confini di un genere che passerà presto di moda, i cineasti africani esplorano la crisi dell’individuo per ritagliarsi una terza via tra individualismo e illusione identitaria.

I film del continente africano avevano portato negli anni Ottanta una ventata di serena freschezza al cinema europeo, un cinema impantanato e dall’avvenire incerto in un’epoca consacrata ai dogmi della comunicazione. Cercando in questi film la seduzione piuttosto che una vera comprensione, gli anni Ottanta si sono gettati in una proiezione esotica, in una folklorizzazione che va di pari passo con l’esasperazione della differenza. Difendendo l’autenticità di una cultura, hanno finito per confortare l’inautenticità del nostro rapporto con l’Altro. Ma ecco che le carte (o meglio le cartoline) son presto rimescolate: i disordini crescenti nelle nostre banlieues, la perdita di punti di riferimento e la crescita dell’estrema destra rispondono come in un’eco dolorosa alla crisi di un continente dilaniato. L’aspettativa del pubblico europeo è cambiata: gli anni Novanta vedono il declino del successo dei film dell’Africa nera, che non sappiamo più ascoltare per quello che hanno da dirci.

Eppure questi film parlano. Tilaï di Idrissa Ouédraogo – Premio della Giuria a Cannes nel 1990 – sarà l’ultimo film ad avere un successo internazionale: al di là della critica ai costumi tradizionali in nome di quegli stessi valori che li sostengono, il film possiede tutto il pathos di un grido esistenziale, di un essere in crisi. Se nel 2007 sono trascorsi dieci anni esatti da quando il Festival di Cannes ha selezionato per l’ultima volta nel concorso ufficiale un film africano, fino al 1997 alcuni film africani sono passati in concorso sulla Croisette. Hyènes (1992) di Djibril Diop Mambety ci ricorda magnificamente la cupidigia degli uomini che si sono trasformati in iene. Waati (1995) di Souleymane Cissé intreccia ricerca iniziatica e memoria culturale per trovare la via dell’unità africana e della solidarietà. Po di sangui (1996) di Flora Gomes celebra l’incontro fra culture, ci ricorda che il sacrificio di una parte di sé è necessario per accogliere ciò che costituisce il valore dell’Altro e ci invita a rifiutare ogni attacco all’ambiente naturale ed umano. Idrissa Ouédraogo con Kini & Adams (1997) esplora il muro che si innalza tra gli esseri umani in una società lacerata fra quello che è stata e quello che sta divenendo: è nel rifiuto dell’individualismo che i suoi personaggi esprimono la propria ricerca individuale ed è in questo che il suo cinema continua ad essere sovversivo.

Rafforzando l’amara disillusione che il continente africano aveva già vissuto quando si era ritrovato ad essere la posta in gioco nello scacchiere della guerra fredda, la speranza di democrazia suscitata dalle conferenze nazionali della prima metà degli anni Novanta si trasformerà ancora una volta in disincanto. Il cinema africano continua ad esplorare ancora un individuo in crisi, ma liberato dalle illusioni dell’identità. Per non rimanere imprigionati nell’etichetta della differenza culturale, i giovani cineasti rifiutano con forza la definizione di « registi africani ». In fondo non fanno che applicare discretamente la celebre massima del nigeriano Wole Soyinka: « La tigre non ha bisogno di proclamare la sua tigritudine: balza sulla sua preda e la mangia ».

E così, alle porte del nuovo secolo, appare un nuovo cinema, annunciato da film come La Vie sur terre (1998) del mauritano Abderrahmane Sissako e Bye bye Africa (1999) del ciadiano Mahamat-Saleh Haroun – emblematici di una nuova scrittura cinematografica, capace di osare nella forma come nel contenuto, di porre delle domande senza risposta, di esplorare l’umano senza compromessi.

Un viaggio nell’umano: il ritorno alle origini culturali permette di esprimere al meglio il proprio tempo, tenendosi al contempo saldamente impegnati in un dialogo lucido e paritario con il resto del mondo.

Per sottrarsi alla costrizione della differenza e rimescolare le carte dell’identità, un nuovo cinema avvia un vero e proprio ritorno alle origini, partendo dal proprio patrimonio culturale per nutrire un’estetica più appropriata alle necessità moderne del proprio discorso. Allo stesso modo dell’oraliture [t.l. oralitura, connubbio di oralità e scrittura], sviluppata in letteratura da Ahmadou Kourouma, i film muovono i fili dell’oralità: le approssimazioni della narrazione, rivendicate per connotare l’incertezza ricercata; le digressioni usate come parentesi narrative che illuminano il racconto; le interpellazioni dirette, attraverso lo sguardo in macchina, o ancora l’illusione della presenza di un pubblico

Il ritmo che nasce da queste narrazioni assomiglia al blues, in armonia con le tematiche affrontate, che ruotano attorno alla marginalità ed all’erranza. Già in autori come Souleymane Cissé, Idrissa Ouédraogo e Djibril Diop Mambety i film adottavano il movimento e la decentralizzazione permanente come elementi privilegiati della messa in scena. I film degli anni 2000 si interrogano attraverso il viaggio nel mondo. Il loro nomadismo è una filosofia che nasce dal comprendere che l’arricchimento ci viene dall’Altro. In L’Afrance (2001), Alain Gomis capovolge l’assunto de L’Aventure ambiguë – celebre romanzo del senegalese Cheik Amidou Kane, insegnato in tutte le scuole, in cui si suggerisce che l’ibridazione è mortifera – per affermare, al contrario, che non si muore per essere andati incontro all’Occidente.

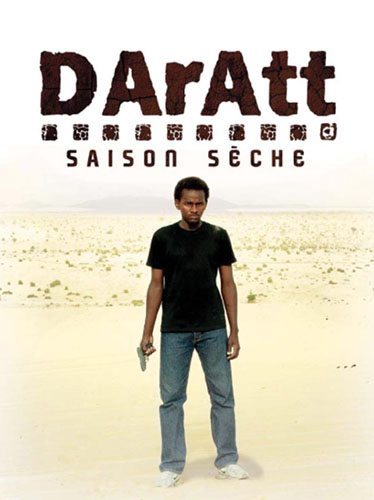

Come in Verre Cassé, pluripremiato romanzo di Alain Mabanckou, i cineasti africani sviluppano una scrittura intertestuale piena di rimandi al cinema mondiale. Per esplorare le vie di fuga possibili al circolo vizioso della violenza, Mahamat-Saleh Haroun sviluppa in Daratt (2006) un’estetica depurata e tesa che Hitchcock non disdegnerebbe. In Bamako (2006), Abderrahmane Sissako mette in scena un processo contro la mondializzazione in un cortile africano. Questo nuovo cinema è convinto che le soluzioni alla crisi del continente africano non possono essere separate da una gestione più umana del mondo e da una visione lucida dell’essere umano. Il programma è la speranza, costi quel che costi: esso si poggia su una consapevolezza acuta dello stato dell’Africa per riproporre la questione del suo posto nel mondo piuttosto che per tentare di magnificare la forza delle sue origini. La marginalità dell’Africa non è più in gioco, non bisogna più dimostrare la modernità del suo cinema, ma i film vibrano di una relazione complessa e violenta con l’Occidente. Citando Césaire, La Vie sur terre critica il modo in cui gli occidentali fanno dell’Africa uno spettacolo. Le difficoltà che gli abitanti del villaggio di Sokolo affrontano per telefonare dimostrano che l’essenziale non è l’efficacia della comunicazione, ma il desiderio di comunicare.

Cogliere il desiderio degli esseri umani presuppone un’apertura alla poesia, che si traduce sul set con la flessibilità di una sceneggiatura pronta a cambiare a seconda degli incontri e delle discussioni. Lo spettatore viene così stimolato, non in quanto africano che si riconosce in un discorso comune, ma come essere umano che aspetta la felicità.

Questo cinema non costruisce più una verità, ma invita a reinventarla.

L’articolo è pubblicato con la gentile autorizzazione della Cinémathèque Française.

Cette traduction a été publiée sur le site Cinemafrica [ici]///Article N° : 9965