Lauréat du prix Envie d’agir 2008, crée par le Haut-commissariat à la jeunesse, le jeune photographe français, Camille Millerand s’est fait connaître par son travail photographique auprès de la jeunesse malienne. Désirant étendre ce travail sur la jeunesse à d’autres pays, il est parti en Roumanie puis tout récemment en Cote d’Ivoire où il a passé plusieurs semaines. Rencontre.

Pouvez-vous revenir sur les grandes étapes de votre parcours, déjà bien rempli ?

J’ai commencé par un apprentissage de trois années au sein de l’AFOMAV (Centre de formation en photographie, à Paris), durant lesquelles j’ai travaillé en tant qu’étalonneur numérique au sein de l’agence il Public.

2006 a été une année déterminante puisque c’est l’année où j’ai été lauréat de la bourse « Défi jeunes » pour un travail réalisé dans le cadre d’un échange photographique avec Fatoumata Diabaté, photographe malienne, qui consistait à poser un regard croisé (Bamako – Paris) sur les jeunes maliens vivant à Paris et ceux résidant à Bamako.

Bamako – Paris a été exposé durant l’Été photographique de Lectoure 2007 et lors des soirées 2×2, organisées par Afriphoto et le CFP de Bamako, dans le cadre du off des 7es Rencontres africaines de la photographie de Bamako.

Après avoir travaillé sur la jeunesse malienne, j’ai choisi de me concentrer sur la jeunesse roumaine, celle de Bucarest et celle de villages situés à cinquante kilomètres de la capitale.

En collaboration avec une journaliste roumaine, Dia Radu, j’ai tenté de dresser un portrait à travers sa jeunesse, de ce pays récemment entré dans l’Union Européenne. Une partie de ce travail a été sélectionnée dans le cadre des « Coups de cur » de l’A.N.I. (NDR : Association Nationale des Iconographes) et exposée en mars 2008 au sein de la galerie du Bar Floréal à Paris

Je suis photographe indépendant depuis fin 2007 et j’alterne les commandes pour la presse nationale et institutionnelle (Courrier Cadres, Altermondes, Respect magazine) et mes projets personnels dont la thématique commune concerne les jeunes. J’ai débuté une série d’images sur la jeunesse vivant dans les Vosges en septembre 2008, travail que je compte prolonger cette année.

Dans le cadre de cette thématique, je reviens d’un voyage de quarante jours en Côte d’ivoire où je suis allé à la rencontre de la jeunesse ivoirienne à l’aube des élections présidentielles. J’ai travaillé en collaboration avec Israël Yoroba, jeune journaliste-blogueur ivoirien et Afrique in visu qui recueillait, tous les 5 jours, textes et photos pour les mettre en ligne dans la rubrique « Chroniques ivoiriennes ».

Vous avez remporté le premier prix Envie d’agir 2008, pour le projet « Bamako-Paris » : pouvez-vous nous raconter la genèse de ce projet ? Qu’est-ce qui vous a motivé à partir à Bamako et comment avez-vous choisi votre partenaire dans cette aventure ?

Plus exactement, j’ai été primé pour ce qui s’est passé depuis Bamako – Paris, premier travail sur la jeunesse, malienne, en l’occurrence. Après la Roumanie et les Vosges, ma correspondante chez Envie d’agir, Annie Mercier, m’a proposé de préparer un dossier pour la section nationale. Dans ce dossier, j’ai défendu les bienfaits d’une telle bourse pour un jeune photographe indépendant : l’idée centrale était de pouvoir produire d’autres images sur les jeunes, en France plus particulièrement, et de tenter de rassembler ces différentes séries dans un livre photographique.

Concernant ma collaboration avec Fatoumata Diabaté et mon séjour au Mali, j’ai choisi ce pays en raison de mon amitié avec plusieurs personnes de mon entourage d’origine malienne, qui m’ont donné envie de présenter la communauté malienne vivant en France et la culture malienne d’une autre manière.

Cette idée d’échange est aussi venue quand j’ai découvert le travail de Gilles Coulon, photographe de l’agence Tendance Floue et son livre Avoir 20 ans à Bamako (1). Connaissant bien ce pays, il a accepté de parrainer cet échange dans sa préparation et dans son déroulement. J’ai rencontré Fatoumata Diabaté par l’intermédiaire de Gilles qui connaissait Youssouf Sogodogo, actuel directeur du CFP (cadre de promotion pour la formation en photographie) à Bamako, qui a soumis mon désir d’échange à deux de ses élèves : c’est Fatoumata qui a accroché avec cette idée. J’ai effectué un premier voyage en 2005 pour la rencontrer et découvrir Bamako puis nous avons fait notre échange entre octobre 2006 et février 2007. Elle est d’abord venue à Paris puis je suis parti à Bamako, chaque séjour a duré deux mois.

Comment ce travail à deux a-t-il pris forme ? Avez-vous eu beaucoup de discussions autour de vos partis pris esthétiques, de l’editing, de la forme finale du projet ? Quels sont les problèmes auxquels vous avez éventuellement dû faire face ?

Avec Fatoumata, nous nous sommes mis d’accord sur le thème de notre échange lors de mon premier voyage au Mali. Quand elle est arrivée en France, Gilles Coulon a accepté de nous conseiller sur la manière dont on pouvait travailler. Fatoumata avait un réseau de contacts, établi depuis le Mali, qu’elle a sollicité. Tous les deux jours nous faisions un point sur ce qu’elle avait pu photographier et les informations qu’il fallait conserver pour la suite.

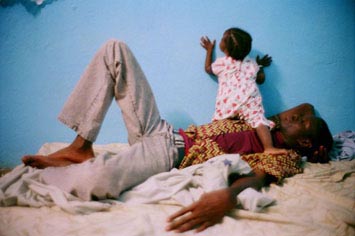

Pour ma part, je connaissais un peu le quartier Badialan 2. J’étais hébergé chez un des amis de Fatoumata, Ousmane Fall, ce qui m’a permis de partager le quotidien avec les jeunes du quartier. Le fait d’être venu en 2005, m’a permis d’y être accepté en tant que photographe. Par contre, Fatoumata a rencontré quelques réticences en France : la méfiance était de mise, les personnes qu’elle a rencontrées avaient envie de conserver leur anonymat et ne voulaient pas forcément dévoiler leur quotidien.

Vous êtes un jeune photographe de vingt-cinq ans, Bamako – Paris a été réalisé entre 2005 et 2007, est-ce que des changements sont intervenus depuis cette période dans votre manière d’aborder la photographie ?

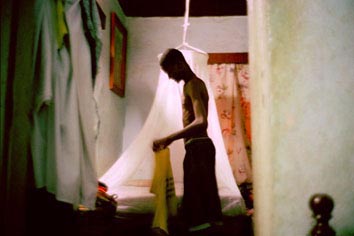

Bamako-Paris représente mon premier projet personnel. Le fait que l’on ait pu exposer à Lectoure s’est fait de manière incontrôlée. Aidé par Gilles Coulon puis François Saint Pierre (NDR : directeur artistique du festival) dans ma réflexion sur la manière dont on pouvait mélanger nos deux regards, j’ai enfin compris quel genre d’images j’avais produit. Que ce soit en Roumanie, dans les Vosges ou en Côte d’Ivoire, j’ai adopté une posture différente suivant les jeunes rencontrés. Au Mali, j’ai réellement partagé le quotidien des jeunes présents sur les images, durant les autres voyages, j’ai aussi partagé des moments de vie quotidienne, mais beaucoup plus courts.

Pour chaque jeunesse photographiée, le contexte était différent et je suis encore en formation donc j’ai tenté différentes approches photographiques.

Pouvez-vous détailler en quoi exactement ces approches ont été différentes selon les lieux et les sujets ?

On peut parler d’approche différente car selon le pays ou la région, le rapport à l’image n’est pas le même. Au Mali et dans les Vosges (mon travail en cours), j’ai travaillé seul alors qu’en Roumanie et en Côte d’Ivoire, j’étais accompagné d’un ou d’une journaliste. Le fait d’être seul ou de travailler avec quelqu’un modifie la manière dont on photographie.

Et puis, au Mali, je vivais dans le quartier où je photographiais, ce qui a donné lieu à une série beaucoup plus intimiste qu’en Côte d’Ivoire, où nous avions des rendez-vous réguliers dans le but d’enrichir notre chronique et où les conditions photographiques n’étaient pas forcément réunies.

Avoir la même approche selon les conditions photographiques et le contexte est quelque chose qui, à mon avis, s’acquiert avec le temps et l’expérience de terrain. Je dois avouer aussi que ces différences d’approche sont aussi liées à ma manière de préparer mes rencontres et au sens que je veux donner aux images, choses que je n’ai pas forcément en tête avant de faire l’image.

Pensez-vous qu’il est plus délicat pour un photographe occidental aujourd’hui de travailler en Afrique qu’autrefois ?

Chaque pays d’Afrique a sa façon de recevoir le photographe « blanc » selon sa culture et les objectifs du photographe lui-même. Il est certain que c’est parfois très compliqué de photographier en Afrique. Nous symbolisons l’image du blanc qui vient, une nouvelle fois, s’enrichir sur le dos du noir.

Si l’on explique clairement ses intentions et l’issue de ses images, et que l’on est présenté à des personnes référentes (souvent plus âgées et donc respectées à l’intérieur d’un groupe), on peut réussir à réaliser son projet. Pour la Côte d’Ivoire, notre propos était clair : parler de la jeunesse de ce pays à travers ses préoccupations quotidiennes, dans le cadre d’une chronique ivoirienne sur un site partenaire, le tout animé par l’envie de parler autrement d’un pays dont on ne parle que lorsqu’il y a la guerre ou des manifestations « anti-Français »

Ce que je peux dire c’est que nous avons essuyé quelques refus surtout quand on a voulu évoquer la jeunesse et la politique.

Faire des images d’ambiance de rue, par exemple, n’est pas une « mince affaire », comme on dit à Abidjan. Par contre, dès lors que l’on travaille dans un endroit clos, où notre projet a été énoncé et validé par un doyen ou une personne « leader », c’est possible de photographier.

Vous rentrez de ce périple de deux mois en Côté d’Ivoire : qu’est-ce que vous retenez de cette aventure ivoirienne et photographique ?

C’était une très belle expérience de terrain. Une belle rencontre avec Israël Yoroba et un partenariat très motivant avec Afrique in visu (AIF).

Notre objectif étant de publier une chronique tous les cinq jours, il a fallu qu’on organise nos rencontres et interviews de façon rigoureuse et rapide. Nous espérions que le forum participatif mis en place par AIV soit enrichi par un peu plus de commentaires de jeunes ivoiriens, une manière pour nous de prolonger cette collaboration franco ivoirienne.

La période des fêtes nous a un peu bloqués dans notre recherche de contenus. À retenir pour les prochains séjours !

Quelles sont vos principales « préoccupations » en photographie ?

Une de mes premières préoccupations est de réussir à vivre grâce à la photographie.

Depuis que je suis sorti de mon apprentissage, je n’ai pas eu besoin de faire d’autres « jobs » que celui de photographe. Même si, parfois, certaines de mes commandes ne sont pas très palpitantes, c’est déjà une chance d’être sollicité pour ses compétences.

Ce qui me tient à cur c’est que les images que je produis soient en lien avec une certaine réalité sociale. Essayer de convaincre la ou les personnes – sujet de ma démarche photographique, réussir à raconter des histoires en m’appuyant sur différents récits de vie et respecter les personnes qui me les racontent via le médium photographique. Tenter d’avoir une cohérence dans le rendu photographique et une distance concernant mon regard quel que soit le sujet photographié.

Quel est le quotidien d’un jeune photographe indépendant ?

Le quotidien d’un jeune photographe s’organise autour des quelques commandes photographiques qu’il est susceptible d’avoir. Du développement de ses projets personnels qui sont essentiels pour susciter l’intérêt auprès des professionnels de l’image. Et de la gestion de son réseau professionnel enrichit grâce à ses projets.

Le fait de présenter son travail personnel à différents iconographes, de répondre à des concours et d’aller à des expositions permet d’être identifié en tant que photographe indépendant et de comprendre comment fonctionne le monde de l’image.

1. AVOIR 20 ANS À BAMAKO, Photographies de Gilles Coulon, texte de Marie-Laure Noray, Editions Alternatives, Paris, 1999.

http://leblogdeyoro.ivoire-blog.com/ et http://www.afriqueinvisu.org

Le site de Camille Millerand : http://www.camille-millerand.com///Article N° : 8406