Le 3ème Festival international des films de la diaspora africaine va se dérouler à Paris du 6 au 8 septembre 2013. Organisé par Diarah N’Daw-Spech et Reinaldo Barroso-Spech, il est le pendant des festivals du même nom à New York, Washington et Chicago. Ouverte par Derrière les portes fermées, un drame social de Mohammed Ahed Bensouda sur le harcèlement sexuel, une programmation qui permet de cerner davantage les apports des films de la diaspora.

« Vous ne pouvez pas être cinéastes si vous ne connaissez pas l’Histoire », s’exclame l’Ethiopien Haïlé Gerima dans Imaginaires en exil : cinq cinéastes d’Afrique se racontent, documentaire de Daniela Ricci, remarquable par le choix des courts extraits de leurs films qui amplifient leur parole. Le passé et le présent, l’ici et l’origine, voilà les deux tensions qui traversent le vécu diasporique. Pour le Ghanéen John Akomfrah, la difficulté est de « construire un point de vue, alors qu’on est à la fois en dedans et en dehors de la société ». Gerima n’a osé écrire un film en amharique qu’après avoir vu un film de Sembène, et dépassé ainsi le clash qu’il ressentait avec l’anglais. Cela donna La Récolte de 3000 ans, un chef d’uvre. Faire du cinéma va dès lors pour lui être une reconstruction identitaire, « en partant toujours de soi-même car nous sommes tous déstabilisés ». Le burkinabè Dani Kouyaté « fouille dans les racines pour y trouver les substances pour avancer », mais ajoute que la rencontre est inévitable avec l’autre, et que cela demande du respect. Et de citer son père Sotigui Kouyaté qui répétait souvent : « quand tu regardes bien dans les yeux de l’autre, tu te retrouves ».

Aller à la rencontre tout en cultivant son jardin culturel pour ne pas se diluer : comme le dit Akomfrah, « une des choses qu’on essaye de faire en tant qu’artistes est de détruire une certaine banalité des races ». Et quand il s’agit de filmer, ce sont souvent les marginalisés qui apparaissent à l’écran, comme le signale le Nigérian Newton Aduaka. En observant le monde, en se nourrissant des rencontres : « Je suis bandit, je vole les idées des autres ; quand j’ouvre ma fenêtre, je vois les gens passer et je vole ! J’espère que mes enfants aussi feront la même chose ! », conclut le Béninois Jean Odoutan.

La variété de ces points de vue est emblématique de la grande pluralité des diasporas, mais une dominante s’affirme qui marque la recomposition de nouvelles identités à partir de la diversité imposée par l’Histoire. Les diasporas sont à la fois « identiques et différentes », comme le soulignait Stuart Hall. L’Afrique est un fond commun, certes, mais il est lui-même marqué par l’extrême variété des cultures et de leurs évolutions : on ne peut se suffire de l’image de la dispersion biblique à partir d’un foyer unique. Il s’agit donc pour le cinéma, comme pour tous les arts, de sortir des lieux communs de l’exil et de la migration. La navigation (pour reprendre l’expression chère à Paul Gilroy) tant géographique que culturelle n’est ni géographiquement stable ni historiquement linéaire. Elle a fondé une position diasporique qui s’affirme en une multitude d’expériences et d’attitudes dans sa spécificité de l’entre-deux et de l’hybridité, et de ce fait une certaine marginalité face aux normes, en somme le fait d’être l’empêcheur de tourner en rond. En tout cas une position troublante, déstabilisante, insolente, indocile, mais qui s’ancre dans la vitalité d’une origine qu’il ne s’agit surtout pas d’essentialiser et de figer (au risque de tomber dans les idéologies du retour rédempteur vers la terre promise). Cette position serait à rechercher du côté de la « poétique du marronnage » dont se réclame l’écrivain et dramaturge togolais Kossi Efoui, et qui ne consiste aucunement à s’isoler. (1) Confronté à une demande récurrente d’essentialisme nègre où il se trouverait rangé dans le tiroir de l’amuseur public, il « préfère tourner le dos. Ne pas être là où l’on m’attend. C’est la ruse, le marronnage ». (2) « On apprend à dégager un espace de liberté incroyable dans un mouchoir de poche », ajoute-t-il. Dans tous les films de cette programmation, la question est posée d’un certain marronnage : à la fois s’affirmer en tant que soi face au regard de l’autre, et sortir pour cela du programme imposé.

C’est bien ce que la réalisatrice afro-américaine Yvonne Welbon rencontre dans Sisters in Cinema quand elle se met désespérément en quête des réalisatrices noires américaines. En dehors d’Euzhan Palcy (Une Saison Blanche et Sèche à la MGM) et de Darnell Martin (I like it like that chez Columbia), les studios d’Hollywood n’ont jamais fait confiance à des réalisatrices afro-américaines. Stéphanie Allain, directrice de production chez Columbia Pictures, s’est battue pour faire exister une niche, mais ce sont surtout des hommes qui en ont profité, comme John Singleton avec Boyz in the Hood ou Poetic Justice. Il fallait donc chercher dans le cinéma indépendant et Yvonne Welbon va identifier une centaine de réalisatrices qui se battent pour surmonter les obstacles. Pas simple : Julie Dash fut la première femme afro-américaine à pouvoir sortir un film en salles, le magnifique Daughters of the Dust en 1992, mais dut ensuite se résoudre à travailler pour la télévision. Les réalisatrices rencontrées affirment pourtant faire les films qu’elles sentent devoir faire, mobilisant leur détermination et leur créativité, affirmant une vision indépendante. Toujours, elles s’adressent à leur communauté pour soutenir sa reconstruction de soi, et à toute la société pour affirmer leur histoire et leur humanité.

Si la référence communautaire est essentielle chez ces réalisatrices, c’est qu’on ne trouve pas aux Etats-Unis le procès du communautarisme en vigueur en France, où le fait colonial a généré une culture assimilationniste. Comme l’indique Christine Eyene, « l’expérience migratoire se vit comme un choc culturel. Celui-ci n’est pas tant dû aux difficultés d’adaptation à une nouvelle culture, qu’au fait d’être sans cesse renvoyé à ses origines et de voir son identité considérée comme antagoniste ou antithétique à la culture de son pays d’adoption. » (3) En Amérique au contraire, la communauté n’est pas dédaignée comme un repli mais l’espace privilégié où s’affirme l’identité. Ce festival parisien antenne d’un festival américain documente surtout les diasporas de toutes les Amériques, si bien que la figure du Neg’Marron s’impose car elle manifestait avant tout son désir de reconquérir son humanité. Sa volonté de vie s’opposait au sacrifice de sa liberté. Or, en édictant des normes, toute civilisation a tendance à sacrifier la liberté. Le Neg’Marron est dès lors un personnage carnavalesque pour qui être en dignité signifie s’imposer et déranger. La définition de soi sera dès lors primordiale, dans l’affirmation de ses valeurs, en résistance contre l’ordre établi et le rôle assigné.

Il ne s’agit pas de se mettre en marge mais au contraire de revendiquer sa capacité à prendre sa place à égalité avec tous, dans la reconnaissance de sa propre créativité. Avec Tango Macbeth, l’Africaine-Américaine Nadine Patterson suit le chemin tracé par Al Pacino dans Looking for Richard (1996), qui cherchait à prouver que des acteurs américains peuvent jouer Shakespeare sans devoir mimer leurs homologues britanniques. Ici, c’est de l’imitation des comédiens blancs que se détache le groupe de théâtre dont elle filme les répétitions au sens où la question raciale n’étant jamais posée, chacun cherche sa propre interprétation sans se référer forcément à des normes de jeu. Elle-même cherche sa propre voie dans une caméra toujours portée, dans une proximité des corps en mouvement, dans une quête du sujet jouant avec les flous et la pixellisation mais aussi avec les incertitudes de personnages et de lieux, dans un montage serré multipliant digressions et résonances, en passant de la scène aux coulisses, voire à un parc ou même à l’intimité d’une salle de bain comme lieux de répétition

Il serait périlleux d’y dégager les caractéristiques d’une écriture diasporique, même si la structure tressée du montage s’apparente à l’oralité. Car la revendication ici ne tient pas dans des traits culturels mais dans une liberté d’approche, une indépendance, une appropriation. Le changement en cours de film de l’interprète de Macbeth d’un Noir à un Blanc, le comédien ne sachant pas son texte et s’opposant aux demandes de la réalisatrice, montre d’ailleurs que le focus est sur la captation filmée de la créativité d’un travail théâtral et non sur une histoire de couleur de peau, le casting se faisant à l’intérieur de la troupe et deux Noirs ayant eux aussi postulé. C’est comme l’évoque le titre un tango qui est proposé avec une tragédie archiconnue, un pas de deux aux consonances musicales, dont la fluidité vient autant du filmage que de la grande palette de musiques et chorégraphies aux accents tant indiens qu’africains ou jazz, engendrant une certaine fête des corps.

Car ce sont bien les corps qui importent dans une logique de réappropriation. Si l’on suit la pièce par extraits mais dans une certaine chronologie, c’est que le texte prime et que l’interprétation cinématographique comme le jeu des acteurs se donnent pour but de l’incarner. Aucun parallèle ne sera établi entre le projet morbide de Lady Macbeth de faire tuer le roi Duncan par son mari pour qu’il en prenne le pouvoir et le drame qui se joue au sein de la troupe quand il faut changer le principal interprète : ce n’est pas à ce niveau que se situe l’intérêt du projet documentaire. Celui-ci consiste à alterner des plongées naturalistes en couleurs dans le vécu des coulisses et une captation plutôt expressionniste, le plus souvent en noir-et-blanc, des répétitions sans costumes. La réalisatrice trouve ainsi sa place en couleurs, revendiquant sa direction artistique et son autorité tandis qu’un chorégraphe règle les danses. Ce n’est pas le texte qui est actualisé, mais le travail sur le texte, cette contemporanéité étant renforcée par l’absence de costumes et les incursions dans les loges. Il s’agit ainsi de documenter son appropriation, aussi bien par un groupe de théâtre à dominante multiculturelle que par une réalisatrice afro-américaine. Et quand il s’agit de l’un des plus grands textes du plus célèbre des dramaturges de la langue dominante, c’est proprement subversif.

Trouver son propre regard, c’est également le programme d’un film d’apparence légère, Love, sex and eating the bones, de l’Afro-Canadien Sudz Sutherland, qui date de 2003 et n’est donc pas là par hasard. Michael passe sa vie à se branler devant des vidéos porno mais lorsqu’il tombe amoureux de la belle Haïtienne Jasmine, il se révèle impuissant : la croustillante histoire consistera donc bien sûr à savoir comment regagner sa virilité en se détachant du virtuel. « Je veux ravoir mes yeux », dira-t-il éploré. Pas si simple, quand on est aliéné à ce point ! Avec les codes de la comédie américaine, une leçon de chose à brûle pourpoint !

Ravoir ses yeux, cela passe par ne plus se détourner de son origine. Dans Aluku liba : maroon again, Nicolas Jolliet, qui a par ailleurs réalisé un documentaire sur le tremblement de terre en Haïti, suit les traces de Loeti, un Boni (descendant des esclaves marrons des plantations du Suriname et de Guyane qui se sont installés le long d’un affluent du fleuve Maroni à partir de 1776 et sont restés isolés jusqu’en 1860 où Hollandais et Français ont reconnu leur autonomie) qui avait émigré pour gagner de l’argent et doit s’enfuir dans la forêt lorsque son campement de chercheur d’or illégal est repéré par la gendarmerie. Il parvient malgré les dangers à s’approcher de son village et est recueilli par un oncle qui lui rappelle dans sa langue aluku les us et coutumes de son peuple. La fiction se fait documentaire, permettant de découvrir une culture vive à travers la préparation d’une levée de deuil organisée par les chasseurs et pêcheurs, la construction d’un habitat, l’initiation à la musique et à la pêche « La vie sur notre fleuve aluku est bien plus douce que dans les villes de Blancs », en conclura Loeti, convaincu de rester. La belle image et les effets de superposition en musique cherchent à magnifier la vitalité créative et la culture ancrée dans la résistance de ceux qui se nomment aujourd’hui les Bushinenge (cf. [Retour du Maroni, par Dénètem Touam Bona, article n°3276]). Car c’est bien là que se rejoignent ces films si divers : la vitalité des marronnages, cette résistance face aux normes dominantes qui s’inscrit dans des expériences en tous genres, en tous lieux, en tous styles, dans l’ici et maintenant. Comme le notait Deleuze, repris ensuite par beaucoup, « résister, c’est créer ». Cette vitalité n’est possible que par la mobilisation des fonds culturels et des expériences passées. Les diasporas ont besoin de réactiver la mémoire des marronnages pour se réapproprier une histoire écrite par ceux qui ont vaincu leurs ancêtres, mais comment ne pas tomber dans le folklore ou le mythe ? Aluku liba vogue sur cette crête : Loeti revient à l’essentiel mais le film n’évoque en rien la richesse qu’il a pu acquérir durant son errance, fut-elle douloureuse. Il insiste davantage sur la dépossession.

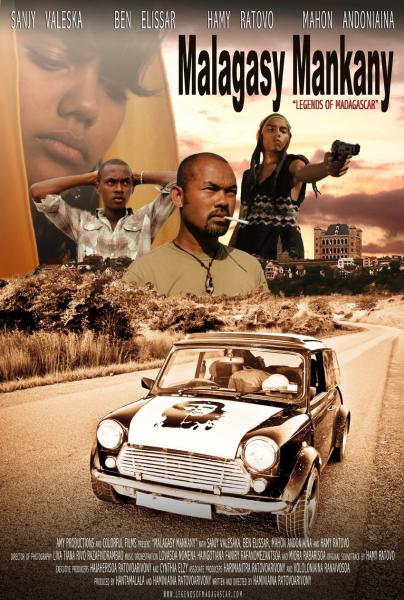

Haminiaina Ratovoarivony, Malgache vivant à Chicago, propose avec Légendes de Madagascar (Malagasy Mankany) une alternative bienvenue à la vision folkloriste. Jimi, un étudiant en sociologie, apprend que son père est malade au village : comment trouver l’argent du voyage ? Il demande à Bob, un rasta appelé « Dragon de Madagascar » et animateur de radio, qui vole des chaussures pour l’aider et le conduit à Dylan, qui braque et tue un riche indien. Il s’enfuit en voiture et le trio embarque la belle Charu, une jeune fille indienne, qui attendait le car et autour de qui tout va tourner. Le road movie initiatique, cocasse et bien enlevé, multipliera à plaisir les quiproquos mais aussi les occasions d’évoquer les travers du pays : délinquance, corruption, prostitution, pauvreté, condition des femmes, mauvaise gouvernance

C’est aussi la peinture d’une jeunesse malgache qui dépasse les tabous (séparation des castes), trouve l’énergie de résoudre ses problèmes, et dont l’élément féminin maîtrise ses choix, même si une femme et trois hommes, c’est forcément explosif !

Ici encore, la vitalité est dans la façon de transgresser les règles pour chercher les solutions d’un mieux vivre ensemble.

Bien peu des étudiants qu’interroge le Haïtien Arnold Antonin sur les trottoirs de Port-au-Prince connaissent Jacques Roumain. Il est pour certains une icône, pour d’autres un inconnu. Pourtant, il s’agit là, malgré sa courte vie, d’une figure fondatrice dans l’Histoire politique et littéraire haïtienne. Il lui consacre un documentaire de deux heures, Jacques, Roumain, la passion d’un pays, un geste de mémoire essentiel, pour lequel il a fait un travail de fourmi d’enquête et de recherche d’archives. Le film débute par une citation de Baudelaire : « Je considère le poète comme le meilleur de tous les critiques ». Et c’est bien ce qu’était Roumain, à la fois homme de lettres et patriote engagé. Doté d’un tempérament de bagarreur, traité d’incendiaire pour ses articles de presse qui lui valent plusieurs fois la prison, il lutte contre l’occupation américaine d’Haïti, se réclame du communisme, cherche un chemin entre la pulsion et le besoin de rigueur. Son roman tragique Gouverneurs de la rosée est à l’image de sa vie : un héros se sacrifie pour le devenir de sa communauté. (4)

Antonin accumule une grande documentation et introduit lui-même le film à l’écran, poursuivant tout du long en voix-off dans une présentation linéaire de facture classique mais efficace, mêlant reconstitutions, interviews et photographies. Le personnage de Roumain apparaît dans toute sa grandeur et ses contradictions, produit des aléas d’une époque mais au combat ô combien actuel. Si c’est un héros que dépeint Antonin, ce n’est pas pour autant un prophète : son importance pour le temps présent est sa prescience des enjeux et la valeur de son engagement pour la dignité et la liberté.

Les rappeurs cubains ne peuvent pas sortir du pays mais ils ont bien des choses à lui dire. Berceau de la révolution cubaine, Santiago de Cuba l’est aussi de sa musique. À l’instar des autres grandes villes emblématiques du pays, elle abrite de nombreux bars, cafés (casas de la musica) où l’on peut savourer du bon son local. On y trouve aussi une énorme concentration des jeunes. Il est donc judicieux que la réalisatrice canadienne Alexandrine Boudreaut-Fournier ait été promener sa caméra dans ces lieux pour suivre dans Golden Scars un groupe de hip-hop, qui font littéralement vibrer les quartiers, tant par leur rythme que par leurs propos.

Alain Garcia Artola (MC Alayo du groupe TNT Rezistencia) et son compagnon de scène, Arturo Laourence Mora (K-Merun) sont les leaders du groupe. Ils se font les porte-paroles de la jeunesse locale tant leurs propos font écho à ce que leurs semblables ressentent. Ils rappent mais se distinguent aussi dans leurs poèmes, non sans une certaine précaution car on demeure dans un État où « Le Parti » contrôle tout. Comme cette séquence mémorable dans la cuisine quand Alain Garcia Artola cuisine avec sa mère. Il va réciter un poème des plus poignants, des plus touchants, qu’il a écrit pour montrer à sa maman « qu’il n’écrit pas que du hip-hop ». Il évoque l’esclavage, l’immigration, la lutte pour la liberté, la résistance, les grands leaders libérateurs de l’oppression – un grand moment de poésie.

Le film d’Alexandrine Boudreaut-Fournier s’ouvre et se referme dans un cimetière : Alain Garcia Artola évoque sa grand-mère décédée à qui il doit tant mais aussi sa santé fragile, lui à qui on a prédit dix années de vie tout au plus. Comme il le dit lui-même, reprenant un proverbe de sa grand-mère, « les mauvaises herbes ne meurent pas » ! Tel un vainqueur aujourd’hui, en combat constant pour la vie, fort de ces « cicatrices en or », c’est avec sa bande qu’il saigne en lyrics les rues de Santiago, ces mêmes rues qui ont inspiré, il y a plus de 60 années de cela, une révolution que personne n’est prête d’oublier.

Les diasporas ne cessent de composer avec l’altérité et l’appartenance. Elles nous transmettent en cela une expérience essentielle dans un monde où la globalisation insécurise par les pertes de repères qu’elle induit, et nous encouragent à accepter l’imprévisible. Leur expérience de la créolisation est un atout pour prendre en charge les enjeux du monde contemporain. Indociles et marronnes, elles nous guident vers la conquête de nos espaces de liberté.

1. Cf. le dossier d’Africultures n°86, Le théâtre de Kossi Efoui : une poétique du marronnage, L’Harmattan 2011.

2. Kossi Efoui : le « marronnage » de l’écrivain, in Sylvie Chalaye, Afrique noire et dramaturgies contemporaines : le syndrôme Frankestein, Editions Théâtrales, 2014, p. 35.

3. « De la nécessaire ouverture du champ identitaire », in Africultures n°72, dossier Diaspora : identité plurielle, L’Harmattan 2007, p.12.

4. Maurice Failevic en a tiré une belle adaptation en 1974. Bushinenge (cf. [ article n°6820]).///Article N° : 11767