Conversation en style libre avec le photographe François-Régis Durand, lauréat du Grand prix Jeunes Talents SFR 2010, dont les propos généreux nous font pénétrer dans son parcours de vie, sa démarche et ses projets, résolument tournés vers l’île de Madagascar et ses habitants.

Comment avez-vous commencé la photographie ?

Petit, j’étais un garçon très renfermé, très timide, je vivais dans mon monde et adorais les livres. Ma grand-mère a pensé qu’il y avait là une bonne carte à jouer et que si elle m’offrait des livres de peintures et de photographie, je m’intéresserais peut-être à autre chose qu’à mes maquettes d’avion et à mes petites voitures. Elle a eu raison ! Et elle s’est mise à m’en offrir tous les ans. A l’époque, il y avait les éditions Time Life aux États-Unis qui sortaient un très beau livre, qui était un condensé de ce qui s’était passé en photographie dans le monde. Je devais avoir douze, treize ans, c’était en 1974-75. J’ai commencé à regarder ces photographies et le déclic a été instantané ! J’avais envie d’être en Californie ou de faire la guerre du Vietnam, j’avais envie de m’échapper et de ne plus être dans ma chambre

Il a fallu attendre un petit bout de temps avant que j’arrive à Madagascar en 2003 !

Entre-temps ?

Entre-temps : premières économies pour m’offrir un laboratoire noir et blanc que je n’ai jamais utilisé de ma vie ! Je mettais de l’argent de côté, je ne mangeais pas à midi – c’était cinq francs à l’époque – ça a duré deux ans, deux ans à ne pas bouffer le midi

Une fois que j’ai eu mon labo, j’ai acheté une pellicule et c’était une pellicule couleur : c’était plus fort que moi ! Depuis, je n’ai pratiquement fait que de la couleur toute ma vie. Je regardais les photos des autres et je me rappelle que j’avais l’impression d’être supérieurement intelligent et clairvoyant et qu’en regardant bien, je pourrais faire la même chose. J’étais un peu barré ! Mais j’étais très timide, je n’osais même pas prendre mon boîtier, je me disais que dans la rue tout le monde allait me regarder et que ça allait être une horreur

J’étais exécrablement mauvais, il m’a fallu des années, il a fallu que je m’accroche pour faire une photo vaguement potable ! Et puis, j’ai eu une vie un peu mouvementée : une copine, un chien et un chat sur les routes, un service militaire un peu plus long que la moyenne et puis les années passent vie, et un beau jour on a déjà vingt-neuf, trente ans et on n’a pas de boulot et il faut en trouver. On prend ce que la vie vous laisse, c’est pas forcément très reluisant et, pour le coup, j’ai travaillé en laboratoire photographique industriel de façonnage amateur pendant vingt-ans.

Un laboratoire photographique industriel de façonnage amateur : pouvez-vous nous en dire davantage ?

À l’époque, les gens donnaient leurs pellicules à développer au marchand de journaux, à la Fnac et aux autres enseignes : tout ça était ensuite centralisé sur de gros laboratoires. À la grande époque du nôtre – c’était encore il y a six, sept ans – c’était quarante-cinq mille films en vingt-quatre heures qui étaient développés dans les grosses périodes de rush : c’est l’usine. Si j’ai bonne mémoire – j’avais fait le calcul – je soulevais trois tonnes de papier photographique par jour. À l’arrivée, c’était un travail de manutentionnaire, avec des machines tellement performantes qu’il faut juste nourrir.

Ces machines tiraient vingt-et-un mille négatifs par heure, j’en avais quatre ! Elles mangeaient un rouleau de papier de cent cinquante mètres et qui pesait vingt kilos : tu passes ta vie à emballer, quoi ! C’était un travail de nuit

Mais je ne me plaignais pas, ce n’était pas Germinal, je n’étais pas au fond de la mine non plus. Je travaillais la nuit et je photographiais Paris le jour ! Mais à ce petit jeu, tu t’essouffles et un beau jour, on te dit : « voilà la porte, ça n’existe plus le métier, et puis tu es trop vieux et tu nous coûtes trop cher ». Donc, tu prends la porte et tu en pousses une autre : celle de l’Anpe. Mais là on te dit : « t’es trop vieux toi ! ». Je me suis dit alors que j’allais devenir photographe. C’est tout ce qui me restait, c’est la seule chose que je sais faire. Et c’est à ce moment-là que je suis parti sur Madagascar, les photos présentées sur Afriphoto datent de cette époque-là. C’est assez récent : c’était il y a deux ans et trois ans et demi. Ces photographies, je les faisais pour moi, simplement pour savoir si j’étais fait pour le métier.

Des photos qui n’étaient au départ qu’un exercice de style, ce sont celles qui sont aujourd’hui sur Afriphoto et qui étaient présentées il y a quelque jour à la dernière édition de « Paris Photo » ou ailleurs. C’est amusant ! C’est amusant parce qu’au jour d’aujourd’hui, j’expose mes travaux à Paris Photo et il y a des gens qui s’extasient et qui trouvent ça très beau. C’est très émouvant car moi, à l’époque, je ne posais pas ça dans ces termes-là : ça me paraissait bon ou pas bon, ça transmettait mes émotions ou pas

À partir du moment où tu commences à avoir un peu de notoriété et que des gens te disent « ce n’est pas mal », la vision des autres n’est plus la même, et même ta propre vision n’est plus la même : c’est quelque chose qui me fait très peur, j’étais toujours très sévère et je ne voudrais pas tomber dans une facilité

Votre travail sur Madagascar a été récompensé du Grand prix SFR Jeunes Talents 2010 en juin dernier. Pouvez-vous nous parler de cette expérience ?

Ca fait huit mois que je montre mes photographies et, en huit mois, il y a eu les Rencontres d’Arles, la galerie Polka, le magazine Réponse Photo, Paris Photo

C’est déstabilisant. J’ai peur d’aller trop vite en besogne. Je me transforme en espèce de « yo-yo affectif » : à Arles, je me retrouve au sommet, une semaine après, je suis à Paris et ma femme me demande si j’ai bien descendu les poubelles et je les redescends vite fait ! Je veux dire par là qu’un coup, tu es sur le devant de la scène, tu te sens propulsé, bombardé et, à la limite, il faut encaisser, et une semaine après, tout le monde t’a oublié. Sans que ce processus se transforme en « Star Ac' », il faut faire gaffe, je vais essayer de me méfier de moi-même

Qu’est-ce qui s’est passé à Arles ?

Du fait que j’avais gagné le prix SFR, j’avais la possibilité d’exposer aux Rencontres d’Arles et, pour moi, c’est simple, auparavant j’avais exposé à la pizzeria du coin entre la cuisine et les toilettes, j’avais exposé au bar, dont je ne citerai pas le nom, où il n’y avait pas assez de lumière et où les cadres se pétaient la gueule : comme il y avait le foot, on décrochait mes cadres pour projeter le match sur grand écran

mais je ne leur en veux pas ! S’il faut refaire ça un jour, ce ne sera pas un souci. J’ai d’autres problèmes dans la vie. Ceci pour dire que, il y a neuf mois, ma vie, c’était ça.

Dans l’imaginaire d’un photographe, il y a des mots magiques : « Arles » en est un, « Polka » aussi

« Paris Photo » ce n’est même plus un mot magique, c’est tellement impensable qu’on n’en rêve même pas.

Arles, c’était donc la première fois où j’exposais mes photographies devant un vrai public, pas un public familial : les gens se déplacent pour ça, l’endroit – le couvent Saint-Césaire – était magnifique, les tirages aussi, les petits fours étaient délicieux, les coupes de champagne très agréables : bref, Arles a été le premier grand moment, avoir les yeux de tout le monde braqués sur vous : ça a été assez impressionnant, et c’est vrai qu’on se pose des questions, qu’on se sent responsable.

Parlez-nous de ces questionnements.

Chaque fois que je vais à Madagascar, je me pose des questions : pourquoi j’y vais ? Quelle est mon intention ? Qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné, je vais arriver dans un village avec mes gros boîtiers et « détruire » l’équilibre ? En effet, je suis le gars qui arrive et qui fait que les petits gamins vont un peu abandonner leurs parents pour tourner autour de moi, je suis celui qui arrive et qui fait que des jeunes peuvent se dire : « j’aimerais bien avoir sa casquette » ou bien « j’aimerais bien être à sa place » Dès lors, comme je vais déstabiliser quelque part, qu’est-ce que je vais apporter à la place ? Parce que si l’échange n’est pas dans le bon sens, c’est-à-dire qu’ils perdent plus que moi je n’amène, alors ma présence ne se justifie plus, je n’ai plus qu’à m’en aller. Je me suis toujours posé ces questions et là, je rentre dans un autre niveau de questionnement : montrer des photographies qui peuvent être belles et qui, j’espère, me permettent de montrer le peuple malgache avec une fierté, une grandeur, un humanisme, leur donner ça – car on leur a tellement pris -, ça me paraît bien mais, est-ce que cela justifie que je les mette sur un mur de galerie ? Est-ce que cela justifie qu’ils se retrouvent sur du beau papier, bien agrandis ? Qu’est-ce qui justifie que je vous montre ça ? Est-ce que ça leur sert à eux ? Qu’est-ce qui se passe ?

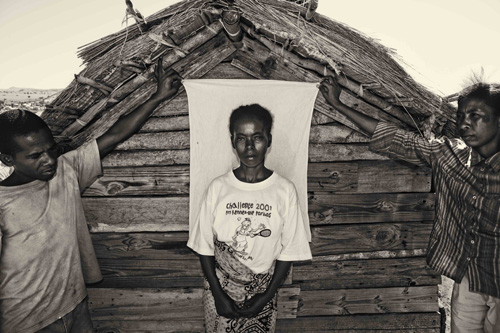

J’avais vu cela à Ilakaka, la ville du saphir : les gens s’en fichent qu’on fasse des reportages sur eux, ils savent très bien qu’on les a abandonné depuis belle lurette, si je commence à aller là-bas en leur disant : « mes photographies vont vous servir », ils vont me rigoler au nez ! Donc, à Ilakaka, mes photographies servaient à deux choses : d’une part, je faisais des photographies d’identité, parce qu’ils n’ont pas d’état civil. Les gens allaient au magasin du coin, ils achetaient un petit carnet avec la tête de Zidane, une fille en maillot de bain, ou trois petits chatons dans un panier, ils y inscrivaient leur nom, prénom et adresse et puis ils collaient leur petite photo avec du dentifrice : un coup de tampon par le comité de quartier et ça leur servait de papier. C’est moi qui leur tirais le portrait. C’est marrant parce qu’il n’y avait pas de mur blanc donc, pour avoir un fond neutre, on utilisait un petit mouchoir tenu par deux personnes, cela suffisait car j’avais besoin de prendre le visage seulement. Derrière, il y avait une cinquantaine de personnes qui défilaient (1).

Et d’autre part, comme je leur offrais aussi les images que je prenais pour moi, je me suis mis à avoir un espèce de rôle social où, à travers mes images, je redonnais un peu de fierté, mes photos finissant au-dessus du foyer ou envoyées à l’autre bout de l’île pour la famille restée au loin

J’avais trouvé un petit motel, c’était des petits bungalows peints en rose à l’extérieur et ça servait, plus ou moins, pour la prostitution. C’est assez rigolo parce que la première fois que j’y suis allé, ils n’avaient pas les prix pour une nuit, c’était uniquement pour vingt-minutes, une demi-heure. Ca ne m’a jamais coûté bien cher, j’ai passé un mois là-bas. Les gens venaient me chercher à ma chambre à huit heures du matin pour qu’on fasse les photos d’identité : j’adorais ça !

Je remontais tous les quatre, cinq jours à Fianarantsoa pour aller voir mon ami Pierrot Men et pour développer dans son laboratoire mes photographies d’identité ou de famille.

Ce qu’il faut comprendre c’est que si les gens qui creusent la terre à Ilakaka nous paraissent d’une pauvreté extrême, à Madagascar ce sont des gens du même niveau social que moi : ce sont des profs, des gens qui travaillaient dans l’administration, des ouvriers, des militaires, des policiers

C’est la classe moyenne qui a tout abandonné pour venir gratter le sol. Il n’y avait pas que ça, mais beaucoup de gens que j’ai pu rencontrer là-bas venaient de ce milieu-là et à un moment donné, ils se sont dits que les vingt ou trente euros du gouvernement malgache ne suffisaient pas et qu’à Ilakaka, ils allaient pouvoir arrondir fortement leurs fins de mois. Pour la plupart, ils n’ont tellement pas arrondi leurs fins de mois qu’ils ne peuvent même plus repartir

Pourquoi je suis tellement attiré par Madagascar ? Parce que j’ai l’impression d’être juste à ma place. Le temps y est plus long, on a le temps de connaître les autres.Cela alors que la vie peut y être d’une dureté extrême. Sans vouloir blesser quiconque, les gens qui se mettent une balle dans la tête, c’est quand même rare là-bas

On meurt de beaucoup de choses mais pas ou peu de désespoir. Quand on va mourir de désespoir c’est que la cellule familiale a explosé : ça arrive, dans les banlieues des villes, Antananarivo ou autre, mais dans un milieu rural, tel que je le fréquente, c’est quand même plus rare

Est-ce que cette expérience à Madagascar vous a donné l’envie de découvrir d’autres endroits ?

Je dis toujours : voyager, manger des kilomètres, c’est aussi savoir s’arrêter quand on a trouvé le bon endroit. Si je dis à un Malgache qu’il est africain, ça ne lui plaît pas : n’empêche qu’entre Madagascar et l’Afrique, il y a un canal, on peut l’appeler canal du Mozambique mais j’ai découvert dernièrement que l’on a le droit de l’appeler aussi canal de Madagascar, le terme existe aussi. L’Afrique n’est pas loin. Une grosse partie du pays a été formée par les peuples africains.

Je commence à suivre de plus en plus la photographie africaine. Et il y a des pays qui m’intéressent particulièrement, ils ont une histoire dure : le Rwanda, le Soudan, l’Érythrée

Et je pense bientôt franchir le pas et découvrir cette Afrique qui finalement m’attire tant !

Je ne serais pas amoureux de ma femme, ma présence à Paris ne se justifierait pas. Il y a deux mois dans un hôtel en Turquie, pour la première fois de ma vie, je me suis senti mieux en étant vagabond, dans de petits hôtels, en regardant les photos que j’avais prises dans la journée, et avec un mauvais Coca, que chez moi. Je trouve ça très dangereux !

Madagascar, vous l’avez découvert grâce à un oncle missionnaire

… de ma femme. Elle est issue d’une famille alsacienne de viticulteurs qui n’a jamais quitté son village, jusqu’à tardivement. L’oncle missionnaire paraissait comme un espèce de héros, le gars qui avait réussi à partir loin et qui envoyait des cartes postales avec de beaux timbres de lémuriens et de baobabs

Au printemps 2002, avec ma femme, on a enfin décidé d’aller à Madagascar, mais les événements de 2002, la prise de pouvoir de Marc Ravalomanana, font que ce voyage a été remis à un an et demi plus tard. Depuis, j’y suis retourné à de nombreuses reprises.

Entre chaque voyage, que faites-vous ?

En 2003, je travaillais encore en usine, maintenant entre chaque voyage c’est de la photographie sociale : des mariages et encore des mariages

Si je fais un bon été, je repars.

Au mois de janvier 2011 vous allez retourner à Madagascar, vers quoi allez-vous vous tourner pour travailler ?

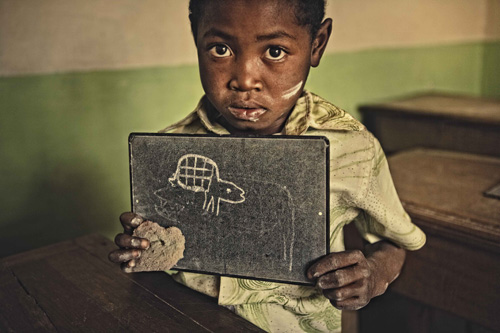

Je repars sur Ilakaka. La dernière fois, je pensais revenir en France et y passer trois, quatre mois au maximum et puis rentrer, mais je n’ai pas eu d’argent, et je n’ai pas pu. Donc, je n’ai abordé qu’une seule partie d’Ilakaka. Au départ, je ne connaissais pas les gens, et je voulais rentrer géographiquement dans leur univers. Je m’étais dit que le mieux à faire serait d’abord de s’intéresser aux femmes, parce que ce sont elles qui détiennent les clefs des foyers, ainsi qu’aux gamins et que, par définition, j’aurais approché les mineurs petit à petit. Je m’étais dit que j’aurais pu travailler par la suite sur les phénomènes de trafics de saphirs, sur les rapports entre les mineurs et les intermédiaires sri-lankais, chinois et, enfin, sur ce que peuvent engendrer certains phénomènes de prostitution. Cela devait se faire dans un deuxième, voire dans un troisième temps. Je retourne donc pour finir cela. Sauf que, depuis mon dernier séjour, deux ans se sont écoulés

Peut-être, je vais retrouver des gens qui ont grandi. Et donc, je me dis maintenant que si cela se produit ou si le village a changé entre-temps, à défaut de travailler sur les phénomènes évoqués plus haut, j’ai simplement envie de parler de cette ville qui évolue

Et là, je pense que je mets les doigts dans un engrenage délicat car ça ne va pas durer deux ans, je suis parti pour vingt ans de travail ! Mais cette vision me plaît bien, j’aimerais beaucoup ça, parce que le saphir va se tarir, et ça va être de plus en plus difficile d’en trouver : savoir ce que cette ville-village à la dérive va devenir m’intéresse beaucoup. Est-ce que les gens vont réussir à s’implanter malgré tout, à cultiver malgré le désert ? Ou est-ce qu’ils vont être obligés de s’en aller et la ville de se transformer en espace fantôme

?

Je ne suis pas historien ni anthropologue et je peux me tromper mais j’ai l’impression que c’est la première fois dans l’histoire de Madagascar qui compte dix-huit ethnies, que celles-ci soient obligées de vivre ensemble, dans un espace si restreint géographiquement et ça, c’est passionnant ! Le terme est peut-être mal choisi, mais il y a là un laboratoire humain extraordinaire, qui pourrait être une bonne vision à mon avis de ce que pourrait devenir un jour Madagascar.

J’ai tendance à croire qu’ils vont s’en sortir : je serais persuadé du contraire, je n’oserais pas y retourner, je ne sais pas sous quelle forme, mais ils vont s’en sortir

C’est quand même un peuple extrêmement attachant, un peuple d’un humanisme profond. Je parlais tout à l’heure des cartes d’identité et des coups de tampon des comités de quartier : en règle générale, quel que soit le type d’embêtement, si la famille n’arrive pas à le résoudre, c’est le fokontany (2) qui va s’en charger. Il arrive ainsi à faire en sorte que l’honneur de toutes les parties soit sauf, que chacun ait l’impression d’avoir été dédommagé. Or, chez nous, ça n’existe plus : il y a toujours un gagnant et un perdant. À Madagascar, il n’y a pas de perdant, il y a toujours un gagnant et un demi-gagnant ; aux yeux des autres, il n’y a pas de perdants. Je trouve qu’il faut être d’un profond humanisme pour s’en sortir comme ça. Je trouve que c’est un peuple qui a une culture qui n’est pas tape-à-l’il mais qui est profondément ancrée et je trouve ça magnifique à voir et à vivre. C’est important pour moi de dire ça, ils méritent vraiment que je leur rende ça.

Quant à ma présence à Madagascar : c’est bien de se poser des questions mais pas trop non plus, je peux aussi penser qu’il est profondément naturel pour qui que ce soit au monde de vouloir aller vers l’autre, de rentrer en contact avec des gens. Dans un pays comme Madagascar qui est une île, je pense que c’est plus fragile, je pense que l’arrivée de quelqu’un y est plus délicate, c’est ce qui fait toujours peur

Le drame des pays occidentaux, c’est que notre culture a été tellement forte et on l’a trop bien exporté, mais au jour d’aujourd’hui j’ai l’impression qu’on a exporté tout ce qu’il ne fallait pas : le monde entier est devenu un monde capitaliste, les belles idées de la révolution, on n’a pas réussi à les exporter, on n’a exporté que notre pognon, et ça, c’est le drame.

Donc, quand j’arrive dans un village qui a de plus en plus de difficultés, où la sécheresse augmente d’année en année, quelle est ma responsabilité de gros » » vasaha » (3), avec mon t-shirt trop blanc, mes chaussures trop belles, ma belle casquette et mes beaux appareils photo ? Qu’est-ce que je viens faire là ? C’est tellement fragile, les gens sont tellement en difficulté que le simple désir de rentrer en contact avec eux ne me suffit plus comme alibi. Quant au fait d’exposer maintenant dans de belles galeries, ça induit quoi pour les Malgaches ? Pas grand-chose

Mais par rapport à un public français ? Est-ce que pour eux ce sont juste de belles photographies ou est-ce une façon de prendre conscience de certaines choses

? Je n’ai pas encore les réponses mais c’est clair que certains choix que je pourrais faire à l’avenir seront le fait des réponses que je vais leur donner. Si je vois que ça peut être une manière de combattre, de parler et de prendre conscience de certaines choses : pourquoi pas ?

Ca se bouscule maintenant dans ma tête, mais c’est normal qu’il en soit ainsi, comme c’est normal d’aller vers les autres. Cela dit, je n’ai pas de reproches à faire aux autres, je ne juge pas, j’ai appris ça en voyage.

Peut-on aborder la question de la couleur, qui est centrale dans votre travail ?

J’ai toujours travaillé en couleur, je ne sais pas pourquoi. La couleur m’a toujours attiré, chez les autres d’abord, avant que j’en fasse également. Il faut savoir qu’en 1977-78, quand j’ai découvert la photographie, il y en avait assez peu. Il n’y a qu’à regarder le nombre de photos en couleur faites au Vietnam par exemple. Au niveau de la photographie artistique, la couleur, c’est très mal vu, ça n’existe pas. Ca commence à exister aux Etats-Unis, avec des photographes comme Stephen Shore et d’autres mais, en France, ce n’est que du noir et blanc. On ne peut donc pas dire que j’ai suivi les autres, j’avais déjà mon idée en tête !

Le passage au numérique a fait que les couleurs devenaient tellement parfaites par rapport aux diapositives et aux négatifs que, finalement, ça n’avait plus de personnalité : tout le monde avait les mêmes couleurs, cette espèce de couleur parfaite. Alors qu’autrefois on choisissait une pellicule justement en fonction de ses défauts : la Kodachrome 25 était trop bleue, la Kodachrome 64 trop rouge, on disait que tout ce qui sortait de chez Fuji, c’était vert

Quand je suis passé au numérique, tout était parfait, quoi ! Et ça m’a posé problème tout de suite, je me suis demandé ce que je pouvais faire

même si j’ai laissé cette question un peu de côté. L’histoire de chromie que vous avez pu voir à Madagascar est très particulière. J’étais à l’Ilakaka, je photographiais les mineurs et puis un beau jour, parce que je voulais faire un test pour moi, je remonte au laboratoire de Pierrot Men à Fianarantsoa. J’ai oublié de préciser au tireur que les fichiers étaient en noir et blanc et qu’il fallait les passer en couleur, je redescends donc au village avec mes tirages en noir et blanc. Lorsque je m’en aperçois, je me dis que ce n’est pas très important et j’amène mes tirages au monsieur que j’avais photographié. Je vois immédiatement que ça n’a pas l’air d’aller : il va au fond de sa case et il se met à hurler, tout le monde accourt, on me demande ce qui se passe, et moi j’ai l’air idiot

alors que pour moi, je n’ai rien fait ! Une petite fille qui parle un peu le français m’explique que ce n’est pas bien ce que j’ai fait : son papa est âgé, je l’amène dans le monde des morts petit à petit, parce qu’il n’y a plus les couleurs, ce n’est plus la vie. Bref, on me fait comprendre que j’ai un peu gaffé

Je remonte à Fianarantsoa en taxi-brousse, je re-tire tout en couleur, je redescends, j’amène les photos, cette fois, pour m’excuser, j’avais tiré les photos un peu plus en grand, c’est la grosse fête, tout le monde veut m’inviter

Je me suis dit qu’il y avait là quelque chose à cogiter, parce que finalement on fait toujours des photos en fonction des goûts d’européens, et c’est un peu le début du tiers-mondisme : penser mieux qu’eux ce qui est bon pour eux. Moi, j’ai ma vision, je peux penser : « ça, c’est artistique, etc. » mais peut-être qu’eux, ils ne le ressentent pas, peut-être qu’eux, ils s’en foutent que ce soit artistique, qu’est-ce que la couleur pour eux ? Je leur demande s’ils ont une idée, ce qu’ils aimeraient. Et ils ont répondu avec leurs moyens à eux : ils sont revenus avec une petite icône de la Vierge Marie et ils m’ont dit : « nous, on veut ça ». J’étais hyper- emmerdé, je ne peins pas des icônes, je fais des photos ! J’ai commencé à travailler les couleurs par rapport à cette idée-là, et ça leur a tellement plu que j’ai continué.

Concrètement, comment les travaillez-vous ?

C’est tout simple ! C’est marrant parce que sur certains blogs, les gens me demandent comment je fais, comme si c’était un espèce de gros mystère ! Juste, dans les noirs je mets un peu de jaune, pour certaines ombres, elles partent en peu en bleuté

Rien de particulier, la seule chose que je fais, c’est que je n’ai plus de noir ni de blanc. Le gris est tellement foncé qu’il est presque noir mais ce n’est plus du noir et le blanc, il n’est tellement pas blanc que c’est encore du gris. Ca amène des gammes de couleurs très douces. Peut-être que je sous-expose un peu les photographies, mais je ne renforce pas les couleurs en tant que telles.

Et au tirage, comment faites-vous pour contrôler cette chromie ?

Par définition, si les machines sont bien réglées, si tu as de bons profils pour tes tireuses et pour tes papiers, tu appuies sur un bouton et le tirage sort : le numérique, c’est ça ! Il y a des laboratoires, qui ont une manière de travailler un peu à l’ancienne et qui s’imaginent que l’intervention humaine est encore nécessaire. En effet, c’est cruel à dire mais, au jour d’aujourd’hui tu peux avoir de bonnes couleurs justement parce qu’il n’y pas d’intervention et d’interprétation

1. Ces photographies sont visibles sur le site de François-Régis Durand :[http://www.francoisregisdurand.fr]

Les travaux de François-Régis Durand sont également visibles sur le site d’Afriphoto.

« Ilakaka » :[ici] « Faux cap » :[ici] « Madagascar » :[ici]

2. D’après Wikipedia, « Un fokontany, à l’origine, est un village traditionnel malgache. Il est aujourd’hui une subdivision administrative de base malgache. Il comprend soit des hameaux, des villages, des secteurs ou des quartiers. Leur nombre est estimé à 17 544 ».

3. « Vasaha » signifie étranger en malgache.