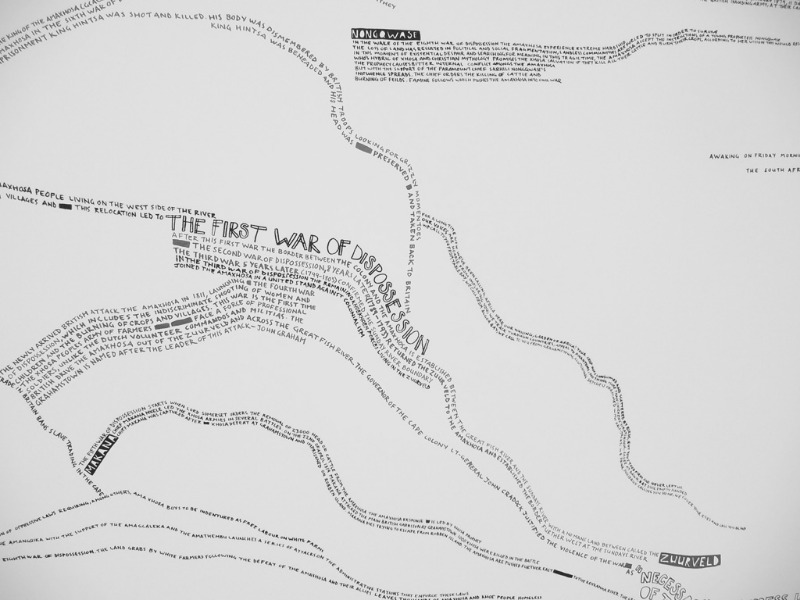

Avant d’exister en tant qu’exposition (1) et puis comme catalogue (2), Transition, paysages d’une société (en anglais, Social Landscape Project) a consisté en une mission photographique (3) commanditée à douze photographes – sud-africains (Thabiso Sekgala, Pieter Hugo, Santu Mofokeng, Cedric Nunn, Jo Ractliffe, Zanele Muholi), français (Philippe Chancel, Raphaël Dallaporta, Alain Willaume, Patrick Tourneboeuf, Thibaut Cuisset) et belge (Harry Gruyaert) – choisis pour travailler sur le paysage sud-africain, cent ans après la promulgation de la Natives Land Act (1913). Une loi foncière qui acta l’expropriation des terres arables au profit des colons d’ascendance européenne et constitua l’un des jalons législatifs majeurs vers la mise en place du système ségrégationniste de l’apartheid dans les années 1940. Selon le site sud-africain South African History Online (4), l’application de cette loi alloua environ 7,5% des terres – les moins fertiles – aux populations noires, afin que moins de 20% de la population ait ainsi accès à la propriété et contrôle plus de 80% des terres. La frise chronologique graphique qui court sur la couverture et quatrième de couverture de l’ouvrage (aussi reproduite sur un mur de l’exposition à Arles), uvre de l’artiste Nolas Dennis, fait en revanche remonter ces pourcentages respectivement à 13 et 87, tout en la présentant comme une « pierre angulaire de l’apartheid et qui resta en place jusque dans les années 1990 ».

Pilotée par François Hébel et John Fleetwood, respectivement directeur du festival des Rencontres d’Arles et du Market Photo Workshop de Johannesburg, dans le cadre des saisons Afrique du Sud – France de 2012 et 2013, la « mission » – élaborée avec l’aide du photographe David Goldblatt – a donné à voir un kaléidoscope de regards et d’approches qui questionnaient paysages naturels et bâtis et, par là même, la question de la terre et des mines, centrales dans l’histoire de l’Afrique du sud moderne, dans leurs différentes dimensions historiques, économiques, culturelles et sociales. Mais en s’attaquant à l’observation des transformations du paysage, nombre des projets mettaient à jour ou questionnaient aussi les possibilités et limites du moyen photographique pour ce faire.

Ainsi, par exemple, le projet d’Alain Willaume, Échos de la poussière et de la fracturation, dont l’un des ordres de mission consistait précisément à documenter la présence présumée de gisements de gaz de schiste dans la région du Karoo, alors qu’aucun projet d’exploitation n’avait vu le jour sur place. La solution au problème de représentation a semblé ici se présenter à l’auteur d’abord de façon hasardeuse : « Arrivé à la Jupiter Guest House de Sutherland, je déchargeai ma carte mémoire. Sur la toute dernière séquence d’images, derrière un minuscule véhicule, un long panache de poussière nimbé de lumière s’étirait de gauche à droite dans la composition de l’image. J’ai alors eu un flash (rires) : sur l’écran, je voyais la métaphore quasi parfaite de cette menace dont je voulais rendre compte et qui n’existait pas matériellement. Je décidai alors que ce nuage allait devenir mon fil rouge : il deviendrait la parfaite préfiguration de ce paysage en sursis. » (5)

Ailleurs, dans le projet de Cedric Nunn (qui fera bientôt l’objet d’une publication et d’une exposition itinérante à part entière – (6) : comment convoquer de façon palpable la guerre qui opposa colons britanniques et populations Xhosa sur une période historique s’étirant de 1779 à 1879, dont subsistent peu de traces matérielles aujourd’hui, notamment lorsqu’on veut se placer, telle la démarche de l’auteur, d’un point de vue Xhosa de la conquête ? Les conclusions auxquelles aboutit l’auteur sont fascinantes : « (…) la terre fut désirée, la terre fut défendue. De chaque côté, on ne désista pas, ni se rendit-on, chaque partie continua, pendant cent ans, de tenter d’être victorieux ou de la défendre autant qu’il leur fut possible, parce qu’ils virent de la vertu dans cette terre. Je commençai ainsi à penser que le public devrait trouver de la beauté dans les images, puisque c’était la raison pour laquelle elle fut disputée si longtemps » Plus loin, le photographe explique encore : « (…) les fortifications, les forts militaires sont des traces de ce passé et sont encore visibles aujourd’hui dans le paysage. Au départ, je pensais que je ne photographierais même pas l’un de ces forts, vu que j’avais décidé de placer mon projet dans la perspective des populations autochtones. Enfin, j’ai fini par réaliser qu’elles devaient cependant faire face à ces formidables infrastructures : j’ai essayé dès lors de les regarder depuis la perspective de leur surveillance. »(7) Mais même ainsi le photographe, humble, doute d’avoir « réussi » à faire émerger de la beauté du paysage la violence qui s’y est exercée sur une si longue durée et avec des conséquences dévastatrices dont il faut tenir compte, selon Cedric Nunn, sur le très long terme pour pouvoir comprendre l’histoire contemporaine de ce pays.

Ces questionnements sur la manière dont la photographie peut rendre compte de l’observation critique d’un paysage donné ou marqué par un événement historique, font écho à ceux de son confrère sud-africain Guy Tillim – dont le travail sur le paysage a récemment été à l’affiche en France (8) – lorsqu’il s’interroge sur la « démocratie des éléments » à inclure dans le cadre (9) – ou encore, peut-être plus proche quant à son sujet, à ceux de Martina Bacigalupo, lorsqu’elle réfléchit à son projet autour des lieux de mémoire au Burundi : « lieux de mémoire qui vont bien au-delà des monuments » selon la photographe, et dont les images, « après la première couche d’équilibre, celle de la beauté des paysages » visent à évoquer un « déséquilibre historique » (10). Ainsi, tout en re-calquant, à première vue, la célèbre proposition de l’historien Pierre Nora autour des lieux de mémoire, les projets photographiques de Cedric Nunn ou de Martina Bacigalupo la renversent en fait quant à son contenu, puisqu’ils portent leur attention sur des lieux qui, loin d’incarner une mémoire nationale, font signe plutôt à des événements dont la mémoire demeure partagée, problématique, suspendue.

Dans ce florilège de stratégies et moyens divers déployés par les auteurs de la « mission » – du traditionnel Leica argentique, à la « chambre » sur trépied, en passant par l’appareil photographique monté sur drône, vecteurs techniques de la traduction d’une vision personnelle des sujets à traiter -, j’ai petit à petit été happée par le vocabulaire employé par chaque photographe pour décrire son propre travail, sa place et distance vis-à-vis d’un paysage ou son engagement personnel devant un morceau de réel composite, fort complexe et souvent très douloureux. C’est d’abord en découvrant le travail produit par Thabiso Sekgala (autour des « Black Spots » de la région Magopa où les populations noires avaient eu le droit de détenir des terres, ainsi qu’à Marikana, avant et après les manifestations des mineurs) que la question m’a interpellé lorsque je suis tombée sur le cartel qui présentait son travail à Arles (et qui figure également dans le catalogue de la mission où chaque photographe a été interrogé sur le déroulement, le contenu de sa mission et sa méthode de travail). Dans l’entretien avec l’historienne Patricia Hayes, Thabiso Sekgala expliquait : « Lorsque je réfléchis à ce mot, « paysage », cela me rend un peu triste. Je viens photographier des paysages, mais les gens qui vivent là-bas n’emploient pas vraiment ce terme. (…) Pour eux, c’est juste un endroit ! Mais si je suis avec quelqu’un qui vient d’un environnement différent, sa réaction sera : « Quel incroyable paysage ! » alors que ce ne sont que de pauvres baraques. Ils disent peut-être que c’est incroyable parce que cela les choque, parce que visuellement cela peut faire une photo forte. Mais il faut aussi penser au quotidien de ceux qui vivent là. Pour eux, ce n’est pas un paysage alors que pour mon projet à moi, c’en est un. Ce terme, je l’emploie peut-être dans ma pratique de photographe, mais là d’où je viens, on n’utilise pas ce mot. » Dans le même sens, un peu plus tôt, il disait : « Je ne mets aucune distance entre moi et les autres. Je m’adresse à eux simplement. Le message que je veux faire passer est : « Je suis comme vous » et non « Je suis photographe ». Le socle de nos relations est fondé sur le fait que nous avons des origines semblables. » (11)

Le photographe Philippe Chancel, qui a travaillé en binôme avec Thabiso Sekgala, expliquait, quant à lui : « J’ai essayé d’éviter tout pathos dans mes images, en opérant à la manière d’un chirurgien, avec le plus de précision possible, afin de rendre les situations transparentes et authentiques. C’est une quête presque impossible de concentrés de réalité. » Tandis qu’à propos de ses photographies du paysage minier, il relatait : « Cette roche grise pulvérisée, concassée ou en blocs, issues de entrailles de la terre, qui contraste avec l’aridité rougeoyante des reliefs naturels, m’a fasciné. Pour moi, cet esthétisme renforce la violence du sujet, et non le contraire. » (12)

La métaphore « médicale » revient avec Raphaël Dallaporta qui travaillé avec un drône civil au-dessus du bassin minier autour de la ville de Johannesburg : « Mon point de vue est vraiment fonctionnel, mais mes références relèvent, elles, d’esthétiques différentes. Pour moi, photographier des paysages d’Afrique du Sud dans lesquels je discerne un certain nombre de pathologies, n’est pas si différent de photographier un poumon malade. J’y vois une forme de beauté. Les deux ont de nombreux points communs. (…) On peut faire dire beaucoup à une photographie. Mais si vous changez de point de vue pour vous rapprocher de l’abstraction vous ne voyez presque plus rien. Vous perdez pied. C’est votre attirance pour l’image qui, en vous forçant à réfléchir, vous permet de trouver la réponse. (…) La photographie est plus vaste que la photographie. Et elle a aussi ses limites. C’est la raison pour laquelle j’aime jouer avec l’abstraction. C’est la même chose pour les images scientifiques. Plus elles sont objectives, plus elles sont abstraites. La sincérité en photographe peut être perturbante. » (13)

A cette abstraction, semblent répondre les propos d’insider de Pieter Hugo, qui a travaillé en tandem avec Dallaporta le long de la Main Reef Road, une route que le photographe compare à la Via Appia romaine et reliant les cités minières entre elles : « Nous sommes là face à une société violente où les cicatrices du colonialisme et de l’apartheid sont encore très profondes. Les questions raciales et culturelles imprègnent la société dans le moindre de ses aspects et l’ombre de l’apartheid plane en permanence. Mes travaux précédents avaient abordé ces thèmes sans cependant les confronter à mon histoire personnelle privilégiée. Comment vit-on dans une telle société ? En quoi est-on coupable du passé et jusqu’à quel point doit-on en assumer la responsabilité ? Comment élever une famille dans une société aussi conflictuelle ? » (14)

Question de la responsabilité qui revient, quant à l’acte photographique, dans les questionnements de la photographe Jo Ractliffe, lorsqu’elle explique : « Ce projet m’a, une fois encore, entraînée dans une autre direction avec une myriade de questions sur la manière de photographier le réel, d’être dans un lieu, de le connaître, le comprendre. Il ne s’agit pas tant de mon propre ressenti que de ma responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont dans cet espace. » (15) La liste pourrait continuer…

Ainsi, alors que les commissaires introduisaient les travaux de la mission en écrivant qu’en Afrique du Sud « Le récit par la photographie de la terre et des lieux n’a pas seulement enregistré les paysages : il les a aussi légitimé. » (et il convient de signaler ici la très intéressante Brève histoire de la photographie de paysage sud-africaine de Michael Godby qui clôt l’ouvrage et remet ainsi en perspective ces oeuvres contemporaines – 16), la collection des uvres qu’elle présente, dans toute la diversité de leurs sujets et esthétiques, semblent trouver un point commun précisément dans leur volonté de surtout ne rien statuer mais d’ouvrir plutôt une foule de questions, que ce soit au sujet de la société sur laquelle elle se porte, que sur la manière dont on peut la traiter au moyen d’un appareil photographique. Des questions qui n’ont d’ailleurs pas manqué de se porter sur la portée de la mission elle-même, lorsque, par exemple, dans une tribune de l’excellent site Africa is a Country (4/02/14) New Photography Book Depicts the south African Landscape , le photographe Cedric Nunn s’interrogeait sur le fait qu’aucun des projets retenus ne se soit intéressé à la question, controversée mais ô combien actuelle, des revendications des terres, au profit d’un focus quasi exclusif sur les questions, certes fondamentales, minieres et écologiques – environnementales.

Reste à savoir si, à l’instar de la tradition des missions photographiques françaises dont le projet général s’inspire, les questionnements ici soulevés pourront irriguer un débat plus large.

(1) L’exposition a d’abord été présentée à Johannesburg et ensuite lors de l’édition 2013 des Rencontres d’Arles. Pour l’exposition arlésienne, voir ici ici

(2) L’ouvrage a été édité en 2013 aux éditions Xavier Barral

(3) En Afrique du sud, la mission photographique professionnelle a été doublée d’un appel à participation publique

(4) Voir ici . Ces sont ces mêmes chiffres qu’indique l’émission de France Culture sur cette loi, « 19 juin 1913 : première loi d’apartheid en Afrique du Sud »

(5) Alain Willaume, Échos de la poussière et de la fracturation », in Transition, paysages d’une société, Paris, Xavier Barral, 2013, p. 56.

(6) Le titre final du projet est : « UNSETTLED: One Hundred Year Xhosa War of Resistance ».

(7) « Cedric Nunn: Gazing at the South African Landscape to Reconnect the Present with its History », propos recueillis par Marian Nur Goni, Leica Camera Blog , le 20/03/14

(8) L’exposition monographique « Second Nature », qui comportait deux séries réalisées en Polynésie Française et au Brésil, était présentée à la rentrée 2013 au Centre photographique d’Île-de-France (http://www.cpif.net/index.php?rub=6&ssRub=1&docId=223586), tandis que les « Libreville series » faisaient partie de l’exposition collective_ « Present Tense » à la Fondation Gulbenkian. Anaïs Pachabézian évoque ces travaux (mais aussi ceux de Thabiso Sekgala) dans son compte-rendu, « La photographie au sud de l’Afrique » (24/11/2013) : A ma connaissance, donc, la photographie de paysage de Guy Tillim ne s’est pas porté, du moins pour le moment, sur son pays d’origine.

(9) Sur la démarche récente de ce photographe autour du paysage, voir par exemple l’entretien « Accorder le même type d’attention et valeur à tous les éléments du paysage », propos recueillis par Marian Nur Goni, Africultures #88, juin 2012, pp. 238-243 et en ligne ici

(10) « Martina Bacigalupo, photographe à Bujumbura : « Les lieux de mémoire » », par Cyril Sauvenay, Chroniques d’un français au Burundi, Blog Médiapart, le 20/08/13. En ligne

(11) Thabiso Sekgala, « Deuxième transition », Interview avec Patricia Hayes, Transition, op. cit., pp. 8-9.

(12) Philippe Chancel, « Platine », Interview avec Jeanne Fouchet-Nahas, Transition, op. cit., p. 21.

(13) Raphaël Dallaporta, Les terrils sont plus mystérieux que les pyramides – Il n’y a pas d’entrée, Interview avec Patricia Hayes, Transition, op. cit., p. 32.

(14) Pieter Hugo, Main Reef Road, Transition, op. cit., p. 44.

(15) Jo Ractliffe, « Bataillon 31/201 : Vétérans San à Kimberly », Interview avec Patricia Hayes, Transition, op. cit., p. 106.

(16) « Transition », par François Hébel et John Fleetwood, op. cit., p. 4.

Michael Godby, Brève histoire de la photographie de paysage sud-africaine », op. cit., pp. 158-163.///Article N° : 12136