De passage en France, le documentariste militant sud-africain Rehad Desai, qui aligne une impressionnante filmographie, nous a accordé un long entretien où nous avons pu envisager l’évolution de ses engagements militants. (à lire en anglais sur Afrimages)

Olivier Barlet : Pourquoi avez-vous quitté le journalisme pour le cinéma ?

Rehad Desai : En fait, j’ai quitté le milieu universitaire pour me consacrer au cinéma. J’étais en route pour un doctorat, je pensais : « L’université est l’endroit idéal pour moi, je peux passer 50 % de mon temps sur mes propres projets et recherches, et 50 % à enseigner », mais j’ai vite découvert que cette époque était en grande partie révolue.

Vous avez étudié l’histoire à Londres, au Zimbabwe et à l’université du Witwatersrand en Afrique du Sud.

Oui, je suis historien de formation, j’ai fait un master en histoire et j’étais très engagé, un socialiste révolutionnaire. L’Afrique du Sud me fascinait et il y avait énormément de recherches à mener.

Rehad Desai

Vous êtes né au Cap.

Je suis né au Cap en 1963 et j’ai quitté l’Afrique du Sud alors que j’étais encore un bébé, à l’âge de six mois. J’ai grandi en exil et, dès l’âge de 15 ans, j’étais convaincu que je rejoindrais l’Umkhonto we Sizwe. Mon père m’a encouragé à rejoindre cette branche armée du mouvement de libération.

Le MK.

Oui, le MK. Mais j’ai commencé à m’impliquer dans la politique d’extrême gauche britannique, dans la tradition trotskiste, et mes camarades là-bas m’ont convaincu que j’avais un rôle à jouer en Angleterre. Je pensais être plus efficace en tant que révolutionnaire en Angleterre, car j’étais fondamentalement britannique, que cela me plaise ou non. Je ne me suis jamais considéré ni identifié comme britannique, mais mon parcours était là. Puis, l’Afrique du Sud a commencé à changer, et le potentiel révolutionnaire a transformé ma perspective.

En 1987, j’ai décidé de rejoindre mon père au Zimbabwe et j’ai terminé mes études à l’Université du Zimbabwe. En 1990, nous avons probablement été parmi les premiers exilés à rentrer au pays, quelques jours avant la libération de Mandela. Je n’ai pas pu me résoudre à poursuivre mes études, même si c’était mon intention avant 1994. Je voulais simplement m’engager dans le mouvement pour m’assurer que nous obtenions la meilleure transition possible, entre démocratie bourgeoise et socialisme.

Pour revenir à votre question de départ, j’ai mené un activisme intense entre 1990 et 1994. En 1995, j’ai commencé mon master et j’étais en voie pour un doctorat et une carrière universitaire. Il y avait très peu d’universitaires noirs, et l’un de mes films, Everything Must Fall, parle de ce fossé. Mon père est décédé en 1997, au moment où je commençais mon doctorat, et j’ai alors eu beaucoup de mal à démêler ce que je voulais vraiment faire de ma vie et ce qu’il voulait pour moi. J’ai réalisé que j’étais sur une voie où, d’une certaine manière, je me mesurais à lui, cherchant son approbation. J’étais sur le point d’être plus compétent que lui.

Ce n’est pas facile d’avoir un père comme le vôtre.

Non, vivre dans son ombre n’était pas évident. Mais il aimait le cinéma, il connaissait la plupart des vieux films. Il est devenu avocat, c’était un véritable orateur, un homme proche du peuple. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a accédé très tôt à des postes importants en politique. En exil, sa scène est devenue le tribunal.

Vous étiez à Londres pendant qu’il était au Zimbabwe ?

Oui. Il était alcoolique et, par conséquent, a sombré dans des problèmes de santé très graves, mais il s’en est sorti. En 1987, alors que l’Afrique du Sud était en pleine effervescence, il a décidé d’abandonner sa profession et de retourner au Zimbabwe. Environ un an après son départ, je l’ai rejoint pour terminer mon diplôme en histoire économique. Ma jeune famille m’a accompagné un temps, mais ma compagne a eu beaucoup de mal à s’adapter. Elle est retournée en Angleterre, tandis que moi, je suis resté pour finir mon diplôme. Ensuite, je suis parti en Afrique du Sud, avec l’intention qu’elle me rejoigne plus tard. Mais en 1990, la situation en Afrique du Sud était très compliquée, et il était difficile d’envisager un déménagement avec un petit enfant. Tout a été repoussé encore et encore. Puis, en 1994, une annonce pour un poste de chercheur en histoire pour un film documentaire est parue, et j’ai décroché le poste au sein du Free Filmmakers Collective.

Un ami d’un ami était le réalisateur. Il faisait un film, et très vite, je me suis retrouvé à écrire des propositions, en essayant d’apporter une certaine sophistication intellectuelle à son projet. Cela a bien fonctionné : nous avons obtenu un soutien important du Soros Film Fund, et National Geographic a rejoint le projet. C’est à ce moment-là que j’ai compris que je pouvais évoluer à ce niveau.

Mon master a été important pour moi parce que, vous savez, je suis un homme noir, j’ai grandi dans des conditions difficiles et en exil, avec tout ce que cela implique – l’alcool, la dépression… Ce diplôme m’a donné confiance en moi et ma réalisation a commencé dans une approche proche du journalisme d’actualité, comme beaucoup de cinéastes d’ailleurs. À l’époque, il y avait encore un espace et un diffuseur public qui permettaient de produire ce qu’on appelait des “insertions”, des programmes d’actualité. Mon avantage, c’était mon regard sur les choses.

Que ce soit sur le Mozambique ou le Zimbabwe, je trouvais plus facile de raconter des histoires sur les pays voisins. En 1997, on pensait encore largement que les Noirs n’étaient pas capables de se gouverner eux-mêmes. Et il y avait une limite à ne pas franchir lorsqu’on faisait une critique politique de la transition. J’ai réalisé quelques reportages, et certaines personnes se sont plaintes au diffuseur public, m’accusant d’être communiste et tout ça. Alors je me suis dit : « Bon, ça veut dire que je suis sur la bonne voie ! ».

Mais c’est un travail difficile : produire, vivre de la production, surtout quand il faut réaliser des sujets de six, sept ou dix minutes pour la télévision en Afrique du Sud, et ce, toutes les quelques semaines… J’ai travaillé un certain temps pour e.tv, sous la direction d’Eddie Mbalo, pendant quelques années. On m’a offert une plateforme.

Il est devenu président de la National Film and Video Foundation, non ?

Oui. C’était un camarade, je veux dire quelqu’un de politisé. Mais cet espace a fini par être commercial avec l’arrivée d’une nouvelle chaîne… La fenêtre d’opportunité est toujours très courte avant que tout ne devienne commercial.

Vous n’avez jamais travaillé pour la SABC ?

Oui, j’ai produit et réalisé quelques reportages. Mon premier reportage portait sur le Parti communiste sud-africain. Il s’appelait « SAPC on camera ». Nous avons critiqué le Parti communiste et la façon de Nelson Mandela et Thabo Mbeki de promouvoir un modèle économique néolibéral pour le développement. Ils ont fait pression sur le SACP pour fermer l’espace critique. Nous avons évoqué la timidité de la réaction du Parti communiste à cela. Vous savez, l’alliance tripartite : le Parti communiste, les syndicats et le Congrès national africain (ANC). Dans de telles situations, soit tu relèves la tête et elle est coupée, soit tu la gardes dans le sable. J’ai conclu que le parti gardait la tête dans le sable, et cela a donné un article en première page du journal Mail & Guardian, qui est plutôt de gauche.

Un point de vue radical.

Oui, c’était le cas à l’époque.

Diriez-vous que vous avez maintenu cette ligne ?

Oui, tout à fait. En réalisant ces sujets, il n’y avait pas beaucoup d’argent. J’étais un homme-orchestre. On m’avait attribué un bureau au sein de la fédération des syndicats, la grande de l’époque avant qu’elle ne se divise. Grâce au financement d’une fondation italienne, je ne payais pas de loyer pour ce bureau. Cela m’a permis de faire fonctionner les choses, mais c’était épuisant. J’ai fini par me dire : « Wow, il faut que je commence à faire des documentaires de 30 minutes pour la télé. » J’en ai réalisé quelques-uns, dans un style proche du journalisme d’investigation, puis je me suis orienté vers des formats d’une heure.

J’ai réalisé un documentaire sur Jörg Haider intitulé Dilemma, basé sur un parallèle entre mon histoire personnelle et celle d’une femme autrichienne avec qui j’avais eu un enfant. Elle envisageait de retourner vivre en Autriche, un pays marqué par le fascisme. C’est là que j’ai vraiment pris goût au processus créatif et que j’ai cherché à pousser cette dimension le plus loin possible. J’ai développé mon propre langage cinématographique, ce qui m’a conduit à un projet plus personnel, qui a reçu beaucoup d’éloges. C’est un film emblématique à bien des égards :

C’est votre propre histoire.

Oui, c’est mon histoire, et c’est vraiment, à plusieurs titres, une lettre adressée à mon père. C’était le premier documentaire sud-africain qui mettait en avant le parcours personnel tout en l’ancrant dans l’Histoire. Il a eu beaucoup de succès en Afrique du Sud et a été présenté dans de nombreux festivals. C’est un film qui a brisé beaucoup de règles, certaines sans que je sache même que je les enfreignais, mais avec un immense sentiment de liberté.

Avez-vous modifié les codes esthétiques et thématiques ?

Oui, mais c’était difficile de faire un film honnête sur l’impact de ma famille, en particulier sur mes frères qui, à l’époque, me semblaient plus affectés psychologiquement par la vie en exil et l’absence de véritable paternité de la part de notre père. J’ai essayé d’approfondir la dimension psychologique, et la critique qu’on pourrait faire. J’ai peut-être eu tendance à pathologiser cette expérience. La fin du film est un peu trop « propre », trop bien ficelée, mais j’avais le sentiment que je ne pouvais pas raconter leurs histoires sans me mettre moi-même en scène, sans me caractériser. Alors, j’ai tourné la caméra vers moi. C’est ainsi que le film est aussi devenu une histoire sur trois générations, avec ma relation avec mon fils et la façon dont on reproduit certains schémas familiaux.

J’avais déjà acquis une certaine réputation à l’international auprès des diffuseurs. Avant ce film, j’avais produit et été très impliqué dans la production d’un documentaire intitulé A Miner’s Tale. C’était en 2002. J’avais de l’expérience dans le travail de prévention du VIH. Et grâce à ma relation avec le syndicat, de manière officieuse, ils m’ont donné accès à plus d’une centaine de mineurs séropositifs. J’ai commencé à les interviewer pour constituer le casting. Pour l’histoire, je cherchais un mineur séropositif qui aurait le courage de rentrer chez lui et d’annoncer la nouvelle à sa famille, à sa femme et à ses aînés.

Ce film a vraiment ouvert la voie, car nous avons déconstruit le récit dominant autour des préservatifs. Nous avons mis en lumière des questions plus profondes, comme l’importance du statut des femmes et des hommes dans l’Afrique rurale, la pression liée à la capacité de procréer, et ce que cela implique dans des contextes où le travail migrant est omniprésent. Il y a donc eu une confrontation intense entre ce mineur, les anciens du village, le chef du village et son oncle, pour savoir s’il pouvait ou non continuer à avoir des relations avec sa femme.

Ce film a été traduit en quinze langues et, au lieu de rester un format de 30 minutes pour la télévision, il est finalement devenu un documentaire de 40 minutes. À partir de là, j’ai enchaîné avec le film sur ma famille, ce que j’appelle mon film emblématique. Pourquoi ai-je continué ? Eh bien, je suppose que oui, il y avait un certain succès, mais surtout, cela me gardait humain, ancré dans la réalité. Me mettre à la place des autres, c’est ce qui m’a permis de continuer, puis d’enchaîner avec d’autres films sur d’autres personnes. Ça m’a aidé à rester équilibré psychologiquement, du mieux que je le pouvais. Vous êtes toujours en construction quand vous venez d’une famille dispersée et d’un contexte politique compliqué en même temps.

Cette approche était-elle une forme de thérapie pour vous ?

C’était très cathartique. Une critique appelée Muff Henderson l’a décrit comme du « quatrième cinéma ». Elle vient de ce mouvement, est devenue universitaire et est une écrivaine reconnue. Vous connaissez bien sûr le « troisième cinéma », où l’on considère encore le cinéma comme une arme. Je crois qu’elle a inventé cette expression, mais je n’en suis pas sûr. En avez-vous déjà entendu parler ?

Du « quatrième cinéma » ? Oui.

Alors, comment le comprenez-vous ?

Tel que je le comprends, il ne s’agit plus d’un cinéma militant au service d’une cause, mais plutôt d’une nouvelle façon d’écrire, une nouvelle manière de nous voir nous-mêmes.

Oui, nous tournions la caméra vers nous-mêmes, pour légitimer la narration personnelle. Et j’avais été très marqué par cette évolution quelques années plus tôt. C’était lors d’un festival au Danemark, un vieux film sur la famille où la vérité émotionnelle était quelque chose de si puissant, quelque chose de très méprisé dans le milieu académique et qui n’était pas vraiment reconnu. Une partie de mon master consistait à étudier la « blancheur », et c’était difficile, parce que, en tant qu’historien, dans une discipline comme les sciences sociales, les sciences humaines et en particulier le cinéma, on doit être conclusif. Ce que j’ai réalisé en étudiant ces sujets, c’est qu’on ne peut être que substantiel, et le discours était incroyablement puissant. J’ai commencé à avoir une intuition du pouvoir du cinéma, qui repose vraiment sur cette vérité émotionnelle… Nos valeurs et nos émotions ne font qu’un, elles sont liées. Les sciences de la vie nous apprennent même qu’elles occupent physiquement la même partie du cerveau. Au niveau politique, vous n’amènerez pas les gens à agir à moins de pouvoir les toucher émotionnellement.

Le Jardin secret des Bushmen (The Bushman’s Secret)

Diriez-vous que cette période était une étape vers autre chose ? Vers quelque chose de nouveau dans votre évolution ?

Oui, absolument. J’ai ensuite réalisé avec ma partenaire Anita Khanna comme productrice, qui partage une orientation politique similaire, un The Bushman’s Secret en 2006. J’ai reçu une invitation à Cannes. Je n’avais pas réalisé à quel point cela pouvait être important pour ma carrière ni ce que cela signifiait.

Qu’est-ce qui vous a poussé à aller voir le peuple San ?

C’était à cause de mon sang, de ma mère. Mon père taquinait toujours ma mère. Lui était un Indien de classe moyenne, assez privilégié. Ma mère, en revanche, est une métisse typique, avec un héritage très mélangé. Nous avons du sang bochiman dans notre lignée, mais cela s’accompagne d’une certaine honte. Je me souviens de l’anniversaire de ma mère. On m’avait demandé de prendre la parole, et j’ai parlé de notre héritage, et du fait que son père avait été l’un des premiers membres noirs du Parti communiste sud-africain. C’était un parti blanc pendant de nombreuses années, et il l’a rejoint à la fin des années 1920. Et puis, j’ai aussi mentionné notre héritage bochiman. Mes tantes étaient horrifiées que je puisse parler de ces choses-là : je ne devrais pas mentionner ces « sauvages » ! Le déni historique de l’héritage du sang bochiman chez les métis du Cap est lié à la hiérarchie de l’oppression, à l’impact de la pensée de l’apartheid, etc. C’est là que j’ai commencé à comprendre le pouvoir de la pensée et de la culture indigènes. Et j’ai découvert qu’une petite entreprise de bio-pharmaciens est tombée sur la plante hoodia dans les années 1930, qui, si on la prend naturellement, permet de chasser pendant deux ou trois jours sans manger. Cette entreprise l’a vendue à Unilever, et Pfizer s’est impliqué. Et soudain, des dizaines de millions de dollars ont afflué dans cette toute petite société de chasseurs-cueilleurs…

Une alternative à Les Dieux sont tombés sur la tête (The Gods Must Be Crazy) !

Oui ! Très différent ! C’était une affirmation très positive de cette communauté. J’ai grandi avec The Gods Must Be Crazy et je le trouvais vraiment drôle. Puis, vers 15 ou 17 ans, j’ai réalisé à quel point ce truc était profondément raciste… Et qu’il était réalisé au détriment d’une population vigilante, égalitaire, humaine et vulnérable, chassée et exterminée par les puissances coloniales et l’esprit colonial. En fait, j’ai travaillé sur un projet dérivé de ce sujet, concernant un Bochiman qui a été tué en tentant de cambrioler un magasin. La police justifiait cela à sa manière, comme si elle avait le droit de le faire, selon un dicton afrikaans qui disait : « Tuez les vermines sur le champ ». Nous avons réalisé un court reportage de journalisme d’investigation, qui a été élu meilleur reportage d’investigation de l’année.

Donc, cette réflexion sur le peuple Bochiman a été importante pour la suite de votre carrière.

Oui, c’était important. C’était le premier film que j’ai réalisé avec Arte. C’était le premier film que j’ai présenté. Ce fut un film difficile à réaliser, une confrontation avec les agriculteurs locaux. J’ai réalisé un montage de 80 minutes, mais qui était très conventionnel, scène par scène, et n’avait pas l’impact que je voulais donner. Je voulais en dire plus, mais je n’étais pas assez confiant. J’étais avec l’une de nos meilleures monteuses de documentaires de l’époque, elle était déterminée et insistante, alors je lui ai laissé faire à sa façon… J’ai ensuite été en contact avec un monteur néerlandais, qui est venu pour Ten Years of Democracy. Je lui ai alors demandé de venir recouper le film de 80 minutes sur les Bochiman, car je trouvais qu’il manquait de dramaturgie et qu’il avait un côté un peu ethnographique. Nous l’avons réduit à 64 minutes et j’en suis vraiment satisfait. Oui, c’était mon premier film que je réalisais en tant que jeune cinéaste. La communauté a adoré le film, elle l’a utilisé pendant de nombreuses années, avec des centaines de DVD, pour présenter leur vision du monde, très distincte de celle de l’illuminisme occidental. À cette époque, il y avait encore un groupe de rédacteurs en chef en Europe avec une sorte de mentalité du genre « voilà comment les films africains doivent être faits », de manière ethnographique.

Ensuite, vous êtes passé à une confrontation avec ce qui se passait politiquement en Afrique du Sud…

J’ai commencé à développer plus de confiance en moi et à être capable d’être plus critique envers mon propre travail. J’étais toujours un partisan qui soutenait sans condition mais de manière critique le Mouvement de libération nationale et l’ANC historique, progressiste, et ainsi de suite. Et puis, des événements sont survenus qui m’ont emmené dans une direction différente.

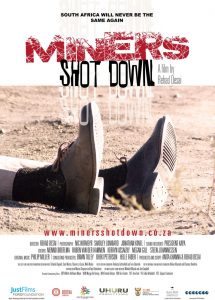

Comment en êtes-vous venu à réaliser Miners Shot Down ?

J’étais en contact avec la Ford Foundation, qui soutenait le festival de cinéma Tri Ccontinental (TFCC) que je dirigeais : un festival consacré aux films d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Ils m’ont appelé et m’ont demandé de réaliser un film sur l’extractivisme dans le Sud global, en voulant me donner suffisamment d’argent pour mener à bien les recherches sur ce projet. Nous avons convenu de 60 000 dollars américains. Autant d’argent pour développer un film documentaire, je n’avais jamais eu ça de ma vie ! Je suis allé au Mozambique pour étudier les entreprises brésiliennes, puis au Zimbabwe, etc., mais je n’ai pas trouvé d’histoire suffisamment forte pour porter les enjeux. J’ai finalement assisté à un atelier assez militant de la Bench Marks Foundation sur la responsabilité sociale, et c’est là que j’ai eu l’idée de suivre les minerais de platine en Afrique australe. Il y avait une grève sur place, une situation complètement dystopique telle que la relayaient les médias. Deux policiers avaient été tués et trois travailleurs de mine avaient été abattus lors de la première grande confrontation avec la police. Six agents de sécurité de la mine, face à 2000 mineurs, avaient été débordés et tués brutalement. Les journalistes avaient peur de se rendre sur le site, et il était difficile d’y accéder.

Cette nuit-là, je me suis dit : « Écoutez, c’est cette histoire que je veux suivre, la grève, car elle se déroule juste à côté de la plus grosse entreprise minière de platine appartenant à des Noirs, et elle met vraiment en lumière les enjeux dont je voulais parler : qui profite de ce platine ? » Je suis rentré chez moi, j’ai regardé les informations, et j’ai vu qu’une personne que j’avais déjà suivie dans un précédent travail était désormais le nouveau leader du Parti communiste sud-africain. Ce type entretenait une relation très étroite avec le secrétaire général du syndicat national des mineurs. Ils étaient à la télévision en train de dire que ces travailleurs étaient suicidaires, tribalistes, des criminels… Les déshumanisant complètement. Je suis retourné sur place le lendemain pour filmer, c’était difficile. Le jour suivant, je n’y suis pas allé. Avec du recul, je suis soulagé, car j’aurais probablement été encore plus traumatisé par l’événement. Ce jour-là, 34 mineurs ont été tués. À partir de ce moment, je suis passé en mode campagne. Les gens ne savaient pas vraiment que je faisais un film, mais j’ai pu parler au syndicat minoritaire, qui était bien plus favorable à la grève non officielle que le syndicat majoritaire, le National Union of Mineworkers.

J’ai également réussi à mettre ce syndicat plus militant en contact avec une ONG juridique, et j’ai réussi à convaincre un avocat britannique, qui avait participé à l’enquête sur le massacre du Bloody Sunday en Irlande du Nord, de venir. Il était brillant, le syndicat minoritaire l’adorait. Il venait d’une famille de mineurs, son père était mort de la silicose, une maladie des mineurs. Nous avons réussi à obtenir une représentation des familles des victimes lors de la commission d’enquête.

Donc, ce que je me suis dit, c’était : « Il va y avoir cette commission dans quelques semaines, il faut que nous fassions en sorte que les victimes et le petit syndicat soient représentés. Nous n’avons aucune expérience dans ce domaine, nous ne pouvons pas utiliser ces grandes ONG juridiques qui ont toutes des liens étroits avec le parti au pouvoir, nous avons besoin d’une ONG beaucoup plus indépendante. »

Grâce à cela, j’ai eu très rapidement accès aux rapports médico-légaux et aux images. Encore une fois, cela s’est fait de manière techniquement illégale, mais on ne peut les voir que lorsqu’elles sont dans le domaine public. J’ai vu des images que la police avait diffusées. Je n’ai pas pu en montrer beaucoup dans le film – c’était terrifiant, ils ont fait des choses terribles qui ne figurent pas dans le film, et c’était très perturbant de voir ce que les mitrailleuses peuvent faire aux gens, des corps découpés… Il m’a fallu quelques mois pour pouvoir regarder ces images sans être perturbé. Une fois le montage commencé, on a décidé ce qu’il fallait faire : « Merde, je dois sécuriser ces images au cas où des ordres de restriction seraient émis… Je les ai envoyées, dans différents endroits à travers le monde. ». Une fois que nous avons commencé le montage, environ six mois après le massacre, nous avons réalisé qu’il existait en fait des archives provenant de plusieurs sources. J’ai dû me battre pour avoir accès à toutes ces archives. Je me suis battu parce que j’ai réalisé à quel point nous étions proches de raconter l’histoire principalement à travers les archives où on s’y retrouve, on est dedans ! Elles montrent tout ce qui se déroule. Il m’a fallu deux mois avant de pouvoir arrêter de pleurer, je n’y arrivais tout simplement pas. Travailler sur ces images était tout simplement trop bouleversant.

C’était un moment très important pour le pays : le Congrès National Africain s’était retourné contre les gens qui l’avaient porté au pouvoir. J’ai dû dire à certaines personnes que j’aimais : « Écoute, moi, je suis de ce côté, et toi, tu es de l’autre. » Ça m’a brisé. J’ai compris que je devais redevenir politiquement actif, que ce n’était pas suffisant d’être seulement cinéaste. Cela a pris du temps, de nombreuses années, mais nous avons accompli beaucoup de choses avec notre campagne d’actions, et le film a permis d’ancrer tout cela, en collaboration avec les avocats. Après plusieurs années, nous avons obtenu une compensation pour les familles des mineurs tués, ainsi que pour les blessés et les personnes arrêtées. Notre première victoire a été de faire en sorte que l’État soutienne les familles afin qu’elles puissent assister aux audiences de la commission, qui ont duré longtemps. Nous avons sorti le film en 2014, et il a été utilisé lors de la commission, qui a duré deux ans et demi. Les images ont reçu une énorme couverture médiatique. J’ai alors réalisé que si l’on possède des enregistrements pouvant servir de preuves, ce serait un crime de ne pas les transmettre. Lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, on a l’obligation légale de remettre ces images. J’ai réussi à obtenir des images cruciales. Un réalisateur spécialisé dans l’actualité m’a dit : « Les images existent, continue. » Je lui ai répondu : « Je ne les trouve pas. » Il a insisté : « Creuse, creuse, creuse. ». Je les ai finalement retrouvées dans les archives d’Al-Jazeera. Ces images montraient très clairement ce qui s’était passé. En les recoupant avec d’autres caméras et les enregistrements de la police, un tableau très précis des événements s’est dessiné. Nous avons rendu ces informations publiques en déclarant : « Voici ce que nous avons découvert, et nous les remettons à la commission. » Mais nous avons aussi organisé une conférence de presse pour annoncer officiellement que nous allions transmettre ces images. La campagne a aidé un groupe qui est devenu relativement important, car nous étions les seuls à proposer un programme socialiste indépendant et clair. C’était avant l’émergence des Economic Freedom Fighters.

Les EFF de Julius Malema ?

Non, c’était le Front démocratique de gauche. Malema est en quelque sorte un produit de ce moment, car il a changé le paysage politique en Afrique du Sud. Il a lancé son parti à Marikana en 2014.

Les gens habillés de salopettes rouges au parlement ?

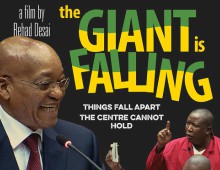

Oui. J’ai réalisé un film sur son émergence, intitulé The Giant is Falling. Il cherche vraiment à offrir une compréhension plus large des raisons pour lesquelles l’ANC et ses dirigeants, notamment Jacob Zuma, qui en était alors le président, sont devenus corrompus jusqu’à la moelle. Ce film se terminait avec la révolte des étudiants universitaires. Leurs revendications étaient ambitieuses et exprimaient une nouvelle imagination politique. Je me suis dit : « Wow, si ces étudiants dans Everything Must Fall continuent à exiger une éducation gratuite, décolonisée et de qualité, ils vont entrer en confrontation directe avec notre État. » Et en suivant attentivement quelques-uns des personnages principaux, nous allions voir leur transformation, l’évolution de leurs parcours. C’était un pari, et un bon pari, car ils ont bel et bien changé.

C’était un autre moment clé, la première fois qu’une résistance nationale généralisée apparaissait. Jusqu’alors, la résistance était isolée dans certaines communes, ou bien il fallait un massacre majeur pour pousser quelques centaines de milliers de personnes à gauche, loin de l’ANC. Une illustration de cela, c’est la façon dont mon film a été utilisé pendant ce soulèvement : les étudiants projetaient Miners Shot Down avant de sortir affronter la police. Ils se disaient : « Regardez ces gars ! Ils tiennent tête à des milliers de policiers. »

Je pense que Everything Must Fall est l’un de mes meilleurs films en termes de réalisation. Nous aurions pu être encore plus proches des étudiants, mais c’était difficile. Miners Shot Down m’avait donné une certaine crédibilité, mais leur attitude était plutôt : « Allez tous vous faire foutre. Qui êtes-vous ? On s’en fout. Pourquoi devrait-on vous faire confiance ? » Ce n’est qu’en restant avec eux pendant des mois, en les suivant de près, qu’ils ont fini par s’ouvrir à moi et me laisser entrer.

Vous n’étiez pas reconnu comme un allié ?

Si, mais ils avaient des structures démocratiques, donc tout devait passer par un comité en réunion. Il y avait aussi d’autres personnes dans l’institution qui réalisaient un film, ou qui disaient qu’elles allaient en faire un. Il y avait trois personnes qui avaient filmé des images sur place, ce qui s’est révélé très intéressant lors des moments de confrontation intense. C’était l’un des moments forts, voire le moment clé : voir toute une nouvelle génération s’engager dans un acte de réinvention politique, c’était un peu comme 1968. Le personnage le plus intéressant est probablement le vice-chancelier, qui est de notre génération, un ancien trotskiste, et qui se retrouve dans cette position où il essaie de tout concilier, de donner un sens et une certaine cohérence à la situation. On voit comment il change au fil de l’occupation et de la résistance. Occuper un poste de vice-chancelier dans une grande université comme celle-là fait de vous un membre de la classe dirigeante.

Et vous avez poursuivi la confrontation avec le pouvoir et la corruption du système Zuma et des Gupta.

Oui, dans How To Steal A Country, il y a une fine frontière entre le courage et la folie. J’étais terrifié après avoir terminé les six premiers mois du montage de Miners Shot Down, à cause de ce que les gens disaient, de la façon dont ils réagissaient. Ils disaient : « C’est dangereux, ce film perturbe vraiment les choses. » On peut laisser sa peur vous paralyser… L’affaire Gupta… J’ai été impliqué avec Carlos Cardoso, j’ai réalisé un film sur lui, sa confrontation et son assassinat. Comment ces Indiens expatriés assassinaient des gens de façon terrible au Mozambique. Je suppose que c’était mon premier grand film politique, très difficile, une sorte de film biographique, un travail assez immature à bien des égards ! Avec Miners Shot Down, j’ai réalisé qu’avant ce projet, j’étais toujours très sceptique, cynique quant au pouvoir du film de changer quoi que ce soit. Mais j’ai vu ce qu’il a accompli en termes de construction de solidarité avec les mineurs, surtout lorsqu’ils ont lancé une grande grève générale en 2014. Elle a duré cinq mois, mais après deux mois, les gens commençaient à avoir faim, à se retrouver affamés, et certains sont morts… Qui sont ces gars, les gens veulent savoir. Et le film gagne un Emmy international, 28 prix, puis quelques temps après, un réalisateur relativement connu m’approche lorsque le scandale Gupta commence à éclater. Il me dit : « Écoute, si quelqu’un peut vraiment réaliser ce film, c’est toi, c’est mon idée, mais faisons-le ensemble. » C’était difficile de coréaliser avec quelqu’un qui avait des sensibilités différentes, mais je savais que je devais garder le film centré, et pour les grandes lignes, la première proposition originale était : « Nous regardons plusieurs points de vue. ». J’aime ces films parce qu’il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup à réfléchir. Mais cela ne mettait pas en lumière le projet, et c’était un projet politique, basé sur une sorte de nationalisme réactionnaire, morose et étroit. C’était la seule façon d’avoir un contrôle sur cette économie qui corrompt le pouvoir, en utilisant la puissance de la présidence. Je me suis dit : « Faisons-le. » Mais j’étais encore en train de monter Everything Must Fall. Pour How To Steal A Country, je voulais faire un film avec un budget décent, que nous pourrions projeter à travers le pays et dans le monde entier, tout en développant la campagne d’impact. Le producteur de mon film est ainsi devenu le principal responsable de cette campagne. Les élites étaient inquiètes, et même les services de sécurité de l’État s’inquiétaient des manigances du président Zuma. Chaque film a du mal à trouver des financements, mais pour celui-ci, l’argent est arrivé assez rapidement. Nous voulions faire un film qui explique les dynamiques internes de ce qui s’est passé, en pointant les responsabilités. Il fallait prendre le journalisme au sérieux, mais comment le faire de manière captivante, engageante, et dans un sens progressiste du terme, c’est-à-dire en faisant réfléchir ? Cela impliquait de prendre du recul, de suivre les journalistes et leur parcours de découverte. Cela faisait partie d’un phénomène international où la corruption devient la norme. Si l’on regarde les dix pays les plus corrompus au monde, quatre sont en Afrique, principalement parce que l’élite et la classe moyenne ont été freinées, incapables d’accéder à la bourgeoisie, et que l’État devient alors un moyen de développement économique personnel.

Voulez-vous dire les dix premiers en matière de corruption ?

Les dix pays les plus corrompus au monde incluent la France, la Turquie, les États-Unis… ce sont pourtant des économies parmi les plus développées. J’ai donc essayé de cadrer le film de manière à nous éloigner de cette idée, que j’ai déjà évoquée, selon laquelle la corruption serait un problème spécifiquement africain, lié au « syndrome du grand chef ». Mais il y a aussi la théorie postcoloniale française qui parle de la transposition de la démocratie bourgeoise sur des structures plus féodales, ce qui ne fonctionne pas. Cela favorise la corruption. Je pense qu’il y a là quelque chose qui freine le développement d’une démocratie véritablement mûre et l’évolution même du concept démocratique. Cela devient complexe quand on comprend cela, car lorsque la crise généralisée de rentabilité devient un problème majeur pour les grandes entreprises à travers le monde, des cabinets comme KPMG, PricewaterhouseCoopers et d’autres se transforment en une sorte de fonction publique internationale. Ils masquent la réalité économique en facilitant ce pillage mondial. Et les banques, elles, ferment les yeux et acceptent des raccourcis, car ces clients leur rapportent énormément d’argent. La montée du néolibéralisme signifie que les agences gouvernementales sont souvent dirigées par les mêmes personnes issues du secteur privé, qu’elles sont censées réguler. La social-démocratie s’est véritablement effondrée, notamment avec la « troisième voie » de Mbeki, Blair et Schröder dans les années 90, où l’idée était de ne rien promettre sans garantir d’abord la croissance économique. Cela déterminerait ce qui pouvait être mis en place. Résultat : plus de promesses, plus d’engagements, et une sorte de laisser-faire généralisé s’est installé. La corruption devient alors un élément central dans un contexte post-colonial, et elle est souvent justifiée au nom du peuple. L’argument devient : « C’est notre tour de nous enrichir, et nous ferons tout ce qu’il faut pour y parvenir. »

Quel est le principal obstacle qui empêche les gens de comprendre cette situation ?

Cela est masqué par une longue histoire d’oppression, de divisions raciales et de fractures entre les zones urbaines et rurales. Aujourd’hui, 50 % de la population vit en ville. Dans les zones industrielles, le Congrès National Africain perd massivement des voix dans les grandes villes. Les seuls syndicats majeurs encore actifs sont regroupés au sein d’une fédération, et ils sont principalement dans le secteur public. D’une certaine manière, ils font maintenant partie du système, de l’intérieur, tandis que la majorité de la population reste à l’extérieur, dépendante des aides sociales. Les gens se tournent vers le parti qui, selon eux, protégera ce qu’ils ont déjà ou leur offrira ce qu’ils n’ont pas encore obtenu. Beaucoup de gens ne savent pas pour qui voter, ou alors ils votent pour le nouveau venu, Rise Mzansi, qui est essentiellement néolibéral, tout en tenant un discours de social-démocrate. Ce que j’essaie de dire, c’est qu’aucune alternative politique enracinée et porteuse d’une véritable aspiration progressiste et anticapitaliste n’a émergé. Le capitalisme est en faillite, et la crise en Afrique du Sud est aussi une crise de l’équilibre international des forces. L’Afrique du Sud reste fortement dépendante des importations de machines, donc chaque fois qu’il y a une reprise économique, cela crée un problème de balance commerciale, ce qui étouffe la croissance. Nous importons plus que nous n’exportons, nous n’avons pas de devises étrangères, et notre place dans l’économie mondiale est déterminée par notre rôle subordonné dans celle-ci…

J’ai lu que vous aviez travaillé sur des films concernant l’eau et le climat.

C’est la direction que je prends maintenant.

Pourquoi souhaitez-vous aborder ce type de sujets ?

Je pense que le travail que je fais actuellement peut éventuellement contribuer à poser les bases pour que 10 % de la population comprenne les défis auxquels nous sommes confrontés, ce qui sera crucial dans les 5 à 10 prochaines années. Nous avons déjà perdu 10 à 15 % de notre PIB à cause du changement climatique. Désormais, nous subissons des coupures d’eau, et il y a un manque de prévoyance ou de volonté politique en matière d’adaptation. Nous faisons face à de graves inégalités, notamment en ce qui concerne l’accès au marché. L’eau est devenue une marchandise : seuls ceux qui sont du bon côté du système peuvent se la permettre. Alors, comment sortir de ce modèle économique extractiviste ? D’un point de vue écologique, nous devons changer notre rapport aux ressources naturelles. Le mantra de la croissance économique ne profite réellement qu’à l’élite. Une justice pour tous exige une approche plus égalitaire, plus solidaire, plus tournée vers le partage, où nos ressources naturelles restent dans le domaine commun, ou, dans certains cas, y sont réintégrées. À moins de développer une conscience écologique, les catastrophes que nous avons déjà observées à travers les continents deviendront de plus en plus dévastatrices. Nous avons besoin de revendications transformatrices pour mener une transition juste. La lutte pour un transport gratuit et un partage équitable de l’eau en sont des exemples. Nous devons envisager des propositions où chacun reçoit une part égale des ressources. Sinon, notre société risque de se déchirer face aux catastrophes à venir. C’est donc dans cette direction que je me tourne pour la suite de ma carrière. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas tenté de réaliser un film personnel sur ma relation avec l’évolution de la démocratie en Afrique du Sud.

Les deux vont de pair.

Oui, le Mozambique a remporté la guerre civile. Le film que nous allons réaliser explore le passage d’une guerre civile à une autre : comment en sommes-nous arrivés là ? Le film sur Madagascar, en revanche, porte sur le colonialisme vert et l’extractivisme écologique.

Vous sentez-vous seul dans cette démarche ?

Eh bien, à l’échelle internationale, je ne me sens pas seul. Il y a des films très puissants qui émergent un peu partout dans le monde. Pour moi, la période des pandémies est directement liée à la crise écologique. Nous devons absolument maîtriser l’utilisation des terres et l’agriculture industrielle, en particulier l’élevage. Et il est essentiel de comprendre l’influence du lobbying pharmaceutique. De nombreux films percutants abordent ces enjeux.

Des films d’Afrique australe ?

Oui, il y a une conscience émergente. Le Zimbabwe fait face à une sécheresse massive en ce moment. C’est regrettable ce qui est arrivé au Mozambique, à la scène cinématographique, à l’institut du cinéma… Le pouvoir des chaînes payantes par câble et des plateformes de streaming : comment sommes-nous censés produire pour un public mondial ? C’est absurde, on obtient un point de vue très dilué. Si c’est possible, ces films sont façonnés par des algorithmes, donc nous ne sommes pas dans une bonne situation dans cette industrie. Cependant, des films puissants émergent du Kenya.

Vous pensez à Softie ?

Oui, Softie était excellent et God Loves Uganda aussi.

De l’Ouganda, il y a le documentaire sur Bobi Wine intitulé The People’s President…

Oui. Je pense que le genre du documentaire progresse clairement. Il y a moins de films, mais ceux qui sont réalisés et diffusés sont plus percutants que jamais.

Nous parlons là de films documentaires politiques.

Oui, ce sont les plus difficiles à réaliser, à bien faire, à rendre émotionnellement impactants. Pour revenir à ma génération, j’ai grandi en regardant des documentaires d’investigation percutants. Comme mon père était très engagé politiquement, nous les regardions toujours ensemble. Mais dans les années 70, ces films étaient militants, propagandistes, didactiques. Il y a eu un changement majeur dans le documentaire africain, notamment grâce au soutien de la communauté internationale et des instituts de documentaires progressistes à travers le monde. Mais une partie du problème, c’est que l’argent disponible semble aller presque exclusivement aux films dits « d’impact ». Tous les autres magnifiques projets ont du mal à obtenir des financements et se retrouvent donc compromis, à moins qu’une personne soit prête à y consacrer 6, 7 ou 8 ans de sa vie. Et vous savez, il y en a…

Il y a quelques fous prêts à le faire.

Et une fois qu’ils terminent, ils disent : « Plus jamais ! »

Comment diriez-vous que vous êtes perçu en Afrique du Sud ?

Eh bien, je suis considéré comme un documentariste de premier plan, voire le principal, en termes de succès : attirer des partenariats, diffuser les films, obtenir les budgets nécessaires. Grâce à différents dispositifs, nous avons un système de remboursement fiscal qui, ces 10 à 15 dernières années, nous a permis de travailler à l’international sans adopter une posture de quémandeur. Nous avons aussi notre diffuseur local, et l’attitude, c’est plutôt : « Montez à bord, le train est en marche ! » Vous voyez, c’est un peu : « On a besoin de vous, mais en même temps, on peut avancer sans vous. ». Cela a aidé, d’une certaine manière, à construire un cinéma plus autoréférentiel, mais tout cela a été complètement contrecarré par la pandémie. Le financement s’est effondré, et seuls les réalisateurs de documentaires les plus débrouillards, comme moi, ont réussi à trouver des fonds en dehors des circuits traditionnels. Aujourd’hui, la compétition pour les financements internationaux est beaucoup plus rude. Avec l’effondrement d’une grande partie des systèmes de diffusion publique, les coupes budgétaires, tout est devenu plus compliqué. Dans une industrie émergente comme la nôtre, pour les producteurs qui essaient de faire bouger les choses, ce n’est plus une question de valeurs, c’est juste du business.

Avec votre expérience, pouvez-vous vous rendre auprès des chaînes de télévision en disant : « J’ai ce projet » et ainsi de suite ?

Oui.

Et ils ne vont pas dire : « Ah, il va encore faire un film dérangeant et on n’en veut pas » ?

Eh bien, en Afrique du Sud, je suis certainement capable de le faire. C’est devenu plus difficile en Europe, car ils se concentrent davantage sur leurs propres problèmes maintenant. Les plus progressistes disent que c’est encore possible, mais c’est très limité. Il y a donc un focus plus interne, moins de place pour les productions internationales, et c’est très difficile de lancer quoi que ce soit. Ils ne vont plus vous croire sur parole, il va falloir que ce soit un film solide et ils veulent voir un certain nombre de mots bien choisis. Je suis assez sûr que le film sur l’eau sera un film exceptionnellement fort. Je réussis à obtenir la somme d’argent nécessaire. Je suis assez bien établi pour pouvoir mettre en place un plan afin de continuer à filmer les événements à mesure qu’ils se déroulent, donc le film sera fort. J’espère que nous réussirons à faire avancer l’histoire de Madagascar, car il y a si peu de choses qui en sortent. Nous serions en mesure de réunir la majeure partie du budget via les diffuseurs et les fonds. Le monde devient de plus en plus polarisé, donc c’est un bon moment pour le documentaire. Il y a un besoin de perspectives fortes, de perspectives alternatives, et je pense que la demande pour cela est en hausse, le conflit en Palestine en étant un très bon exemple. Les réalisateurs de documentaires sont généralement des gens coriaces, ceux qui ont pu tenir bon pendant 5, 10, 15 ans peuvent maintenant mobiliser les ressources nécessaires. D’autres, qui ne sont pas dans une entreprise bien établie ou qui n’ont pas un solide parcours de travail, ne peuvent souvent pas différer leurs frais, donc il y a très peu de productions qui sortent. Avez-vous vu quelque chose sortir d’Afrique australe ou du Kenya au cours des cinq dernières années ?

Oui, quelques films.

Il semble y en avoir moins. Moins d’ambition, moins de profondeur.

Avec votre propre société de production, devez-vous toujours trouver un financement international pour réaliser vos films et leur donner un public, ou pouvez-vous vous contenter de rester en Afrique du Sud ?

Le problème, c’est à qui est destiné votre film. Nous avons pu adopter cette école de pensée qui s’est développée dans les années 70 en Europe du Nord parmi les éditeurs de commande en documentaire : raconter des histoires authentiques, raconter des histoires de l’intérieur, développer des capacités locales, ce qui manquait complètement dans l’approche française. Je pense qu’il y a eu un schisme entre les festivals, qui privilégient les films plus artistiques en documentaire, et les diffuseurs, qui recherchent des films à fort impact, et ainsi de suite. Notre succès repose sur la Fondation nationale du film et de la vidéo en Afrique du Sud, qui est fonctionnelle, et nous avons pu obtenir des fonds de développement là-bas, qui sont de 15 000 à 20 000 €, ce qui est quelque chose. Mais pour vraiment développer quelque chose d’attractif pour les fonds de films documentaires hautement compétitifs, il vous faut 40 000 € pour développer votre histoire, pouvoir évoquer et développer un texte, une bande-annonce, etc… C’est alors que le projet commence à prendre vie et semble être une proposition attrayante ayant une valeur rédemptrice. Donc, si vous arrivez à ce stade, vous êtes généralement capable d’attirer trois ou quatre diffuseurs, quelques financements supplémentaires provenant de personnes qui ne font pas partie des principales fondations documentaires, qui ont les moyens et les fonds pour soutenir les films. Vous pouvez alors atteindre une position où vous disposez de 100 000 à 200 000 €, ce qui vous permet de produire un film avec des valeurs de production attendues des grands films, des productions internationales. Nous savons que, pour qu’un film fonctionne auprès d’un public français, il doit être plus fort que les documentaires classiques à la télévision en France, et vous avez besoin de 80 000 à 100 000 €, ce qui est beaucoup d’argent. Les films doivent être aussi solides que les histoires locales en termes de qualité, et vous devez rendre votre public complice, il doit y avoir une dimension internationale dans l’histoire. Le public fait en quelque sorte partie du problème.

Diriez-vous que c’est pareil avec Netflix et les autres plateformes ?

Non. Ces plateformes ne sont pas intéressées par quoi que ce soit de politique. Amazon de même. Je pense qu’il y a une différence pour les pays qui ont une grande présence parmi ces streamers, ils sont un peu plus flexibles avec les grands réalisateurs ou avec les films qui rencontrent du succès grâce aux célébrités… Les perspectives pour les documentaires politiques, sociaux, profonds et personnels venant d’Afrique sont fortement limitées parce que le marché est si petit. Ils ont besoin de quelque chose car ils ont forcément un marché africain sur Netflix, mais Amazon a juste tout quitté. C’est un modèle qui n’est pas durable car il ne peut pas continuer à croître, vous atteignez un plafond.

Combien de temps, en pourcentage, consacrez-vous à la levée de fonds ?

Il y a principalement la rédaction et la réécriture de propositions pour différents types de financeurs, et le développement de l’histoire également. En ce moment, je suis en phase de montage de Capturing Water. C’est plus facile d’écrire quand vous êtes très clair sur la direction que prend votre histoire et que vous l’avez déjà filmée ; c’est plus facile d’évoquer davantage, de réfléchir et de discuter de la structure dramaturgique. Idéalement, j’aimerais être dans une position où je passe 30 % de mon temps à réécrire, participer à des marchés, pitcher… Parfois, je ne peux pas consacrer autant de temps à cela, car la seule façon de faire avancer les choses et de garder le projet vivant, c’est de retourner à Madagascar, faire du tournage, puis revenir à Cape Town, partir au Mozambique… et on a une énergie limitée. Ensuite, je fais des tâches en parallèle pour maintenir la trésorerie. Nous avons quatre personnes et demi dans l’entreprise et, en réalité, je passe probablement environ 20 % de mon temps à lever des fonds, mais il y a aussi le pitching et d’autres tâches…

Merci à Noelia Dominique pour l’aide à la transcription en anglais et à Rayene Zerrougui pour l’aide à la traduction en français.