La sixième édition du Festival international des films de la diaspora africaine se tient à Paris du 9 au 11 septembre 2016. Comme chaque année, il se concentre sur des films méconnus ou inédits en France, en général réalisés par des Africains de la diaspora. On y retrouve les tendances et enjeux de la production indépendante à l’ère du numérique.

Le public du cinéma se partage aujourd’hui en trois catégories : les blockbusters et animations hollywoodiens qui visent les enfants et les adolescents, les séries en tous genres et les films « grand public » qui ont pour cible les adultes en général et le cinéma indépendant qui s’adresse à un public ouvert à la découverte et la réflexion. Le festival se concentre sur un cinéma indépendant à petit budget et diffusion confidentielle ou trop localisée dans son pays de production. C’est donc l’occasion de voir des films rares et de sentir ce qui anime les diasporas de par le monde. Mais au-delà des contenus, en l’absence d’une véritable réflexion critique sur l’esthétique, se pose la question du formatage mimétique qui se généralise, alignement sur le modèle dominant se nourrissant des codes télévisuels, de ceux du cinéma de genre et du clip.

Ambiguïtés fictionnelles

C’est ainsi que Supremacy de Deon Taylor lorgne vers le thriller psychologique. En 1995, un membre de l’Aryan Brotherhood (une organisation criminelle américaine au discours violemment raciste) qui vient d’être libéré de prison tue près de Santa Rosa un policier et se réfugie avec sa complice dans une maison du voisinage dont ils tiennent les habitants en otage, lesquels essayent de les traiter en amis pour les amadouer. Deon Taylor a quitté une carrière professionnelle dans le basket pour réaliser des films d’horreur ou des comédies à petits budgets directement diffusés à la télévision ou en dvd. Il passe avec Supremacy à une autre dimension en reprenant cette trame en 2015 pour dénoncer l’inanité du racisme. Il table sur l’intensité de la situation pour développer un dialogue entre Tully, un suprématiste blanc à fleur de peau, un baron de la Aryan Brotherhood (une organisation criminelle américaine au discours violemment raciste) et Sonny, le père de famille lui-même ancien taulard – une manière de suggérer que si on communique, on arrive à s’entendre. Dany Glover apporte son professionnalisme pour donner corps à l’échange tandis que le grain du 16 mm renforce une atmosphère intimiste dans l’huis-clos de la maison. Sonny montre à Tully qu’ils ont en commun de ne pas aimer la loi, mais plus encore, il lui fait comprendre que le nègre n’est pas celui qu’on croit, que c’est une situation plus qu’une couleur de peau, et qu’ils partagent donc bien plus que ce que ne laissent penser les affabulations racistes… Le vieux sage pour faire entendre raison au jeune détraqué : il fallait Glover pour faire passer cette improbable pilule.

Image a été coréalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah en 2014 et reste inédit en France tandis que leur film suivant, Black (2015) vient de sortir en dvd. Nous en avions dénoncé l’image des Noirs qu’il cultive (cf. [critique n°13266]). Avec 60 000 en poche grâce à un programme du Fonds audiovisuel flamand soutenant les films courts, les réalisateurs ont tourné dans des conditions commando malgré quelques financements supplémentaires trouvés par leur producteur. Se réclamant ouvertement de Martin Scorcese et de Spike Lee, ils voulaient faire un film urbain dont Bruxelles serait le personnage central. Ils rappellent dans un générique intense la représentation majoritairement négative des immigrés maghrébins dans les médias belges. La belle journaliste Eva cherche à en donner une image plus réaliste, contextualisée. Elle recueille des témoignages poignants de Lharbi, qui l’introduit dans les milieux immigrés du quartier Molenbeeck. Mais tandis que l’intrigue poursuit la même logique dénonciatrice des médias, cette volonté de contrer les stéréotypes véhiculés tombe vite dans l’ambiguïté. En jouant la carte du polar branché, Image met en scène les raccourcis qu’il voudrait dénoncer : la violence des quartiers chauds, la délinquance immigrée, la loi de la jungle. Il ne suffit pas de représenter les « minorités visibles » à l’écran pour lutter contre leur stigmatisation. Encore faut-il les saisir dans leur imaginaire et leur complexité. Difficile quand on cultive le sensationnel pour toucher un large public : il est à craindre que ce film, en dépit de ses louables intentions, ne renforce les clichés plutôt qu’il ne les déconstruise.

Dzaomalaza et les mille soucis (Dzaomalaza tsy nambinina) de Mamihasina Raminosoa et Rado Andriamanisa s’adresse aux jeunes. Dzaomalaza est musicien. Il monte à Antananarivo pour se reconstruire et vivre de son talent. Sa musique est appréciée, ses textes sont dans l’air du temps, mais il multiplie les déconvenues : des gamins des rues lui volent sa guitare avant une audition, il égare la carte de visite d’une chanteuse qui aurait pu lui présenter un producteur, et leur rend visite sans succès Jusqu’à ce qu’un parti politique le prenne à son service. Il tient à chanter un texte sur la pollution dénonçant les politiciens à la télé et cela aussi lui attire des soucis. Se noue en parallèle un drame sentimental à trois qui prend le dessus et fait pencher le tout vers une logique de série aux personnages très typés. Le film est typique de la contamination par Hollywood et le clip des fictions réalisées par les jeunes en Afrique avec les moyens du bord : courses-poursuites et rythme endiablé, musique omniprésente, montage serré d’angles inhabituels de prise de vue, multiplication des effets, fragmentation du temps qui empêche les personnages de prendre de l’épaisseur, sentimentalisme Il porte cependant les préoccupations des jeunes dans une société qui se durcit et où ils ne trouvent plus leur place.

Sur un site de financement participatif, une centaine de personnes ont donné plus de 35 000 $ en un mois pour permettre d’exister à Ben & Ara de Nnegest Likke, réalisatrice américano-éthiopienne. Le film fait son chemin en festivals et y est souvent primé. Sa force est sans doute de jouer sur plusieurs strates. L’attirance entre Ben, étudiant agnostique vivant une sexualité ouverte, et Ara, étudiante musulmane portant le hijab, tient à leur différence mais celle-ci va creuser l’écart lorsque la vie les emporte trop loin. Ils passent leur temps à discuter des contenus de leurs thèses qui portent sur la religion, avec la question de connaître notre habilité à modifier notre destin. Ce qui se noue autour d’eux (jalousie, famille) est traité de façon assez secondaire jusqu’à ce que cela ne les rattrape. Le constat reste amer, chacun ayant fait un réel pas vers l’autre. Se noue ainsi dans une esthétique de téléfilm un drame sentimental combinant amour impossible et sens du destin, mais c’est une fois de plus la femme qui bloque alors qu’une solution était suggérée par la mère de Ben. De plus, en milieu musulman, le poids serait trop lourd à porter : la différence culturelle est ainsi présentée comme une impossibilité, une entrave à vivre la liberté chérie dans la société américaine

Recherches fictionnelles

Le mimétisme n’est pas forcément de mise pour réaliser une fiction critique, porteuse d’engagement et de réflexion.

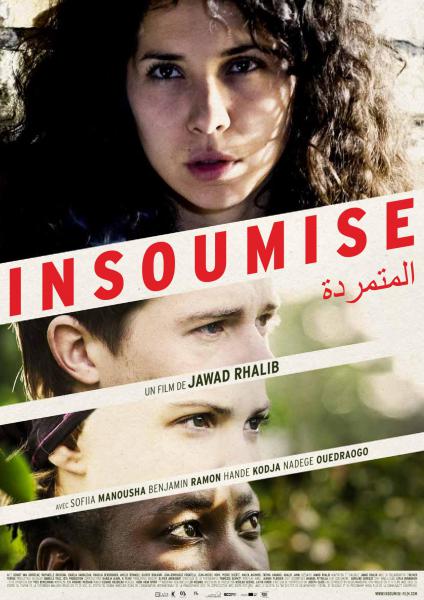

Connu pour ses documentaires El Ejido, la loi du profit, sur la situation des ouvriers africains dans les cultures sous serre en Espagne (2006) et Le Chant des tortues, sur l’esprit du 20 février, le « printemps arabe » au Maroc (2015, cf. [article n°12843]), Jawad Rhalib a réalisé Insoumise en 2015, inédit en France. La veine documentaire reste très forte dans cette fiction : de la lutte et de la répression des jeunes indignés au Maroc à la ferme belge d’André où les saisonniers vivent dans des conditions insalubres sans que leurs droits soient respectés, le film prend le temps de décrire un quotidien épuisant jusqu’à ce que Leïla (Sofiia Manousha) trouve à la fois l’amour et les soutiens d’une révolte qui mènera le groupe à la grève. C’est simple et bien filmé, sans fanfreluches, ancré dans le social, et la musique des Hoba Hoba Spirit est excellente.

Basé à Chicago, le Canadien Daniel Nearing s’est fait connaître avec Chicago Heights (The Last Soul on a Summer Night, 2010), adaptation originale d’une nouvelle de Sherwood Anderson, les souvenirs d’un vieil écrivain qui ne discerne plus la fiction du réel. Nearing reprend avec Hogtown (2015) le noir et blanc et l’écriture en boucle de sa première uvre. Les plans y sont élaborés, la construction énigmatique et de tonalité surréaliste. Deuxième acte, réalisé avec un petit budget de 10 000 US$, de ce qui sera une trilogie sur les villes, situé durant les émeutes raciales de 1919, Hogtown dresse un portrait de Chicago et y pointe la persistance du racisme, à partir d’une intrigue minimaliste : un policier noir cherche à retrouver par une nuit de neige le riche propriétaire blanc d’un théâtre dont on apprend qu’il n’aimait pas « l’émergence des femmes, des Juifs et des Noirs ». La voix off de Chicago Heights est ici remplacée par des inserts littéraires sur les images de Sanghoon Lee. Ernest Hemingway y croise le fer avec Sherwood Anderson, mais les vrais poètes ne sont pas forcément les plus connus. Ce qu’on retient de cette mosaïque de plans contrastés aux perspectives à la Orson Welles est la limite invisible qu’un enfant noir franchit un jour de 1919 en nageant sur une plage du lac Michigan racialement séparée : les Blancs le lynchèrent à mort, ce qui entraîna les émeutes.

May Taherzadeh est d’origine iranienne, née au Royaume-Uni, a grandi au Malawi et vit maintenant en Hollande. Tourné en chichewa, Mercy’s Blessing (30′) se déroule au Malawi et est, selon la formule consacrée, « inspiré de faits réels ». Le film allie la volonté d’ancrage dans la réalité à la recherche d’une réaction face aux perversités entraînées par la pauvreté. En somme, une débrouille par la ruse menant au happy end final. La force du film tient dans son épure dans les dialogues et sa faiblesse dans une prise de vue appliquée qui fait de l’histoire un album, impression accentuée par une musique envahissante. On peut cependant penser qu’il touche et mobilise les personnes concernées.

Même réflexion pour Printemps hivernal (Rabie chetwy) de l’Egyptien Mohamed Kamel où un père qui vit seul avec sa fille Nour joue de subtilité pour l’accompagner lors de ses premières règles. Un court (16′) tout en finesse où la mise en scène soutient efficacement le récit, de la géographie de l’appartement aux jeux de lumière, silences et regards.

Documentaires

Vif et riche en archives enrichissant les interviews, La Belle vie de Rachelle Salnave est un de ces documentaires intimistes où la réalisatrice rassemble tout ce qu’elle trouve sur l’histoire de sa famille pour explorer sa propre identité. Elle s’exprime en permanence en voix-off, ce qui fait du film un récit illustré, mais dans la deuxième partie, le contact avec le pays l’amène à se poser toutes les questions tant identitaires qu’économiques sur l’avenir du pays et sa relation avec cette terre d’origine. Issue d’une famille bourgeoise proche du pouvoir qui menait la « belle vie » alors que le peuple galérait, elle est dans l’ambiguïté de cette mémoire de dominants, à quoi s’ajoute le fait que sa mère était métisse, et baignait dans l’influence française sur la vie haïtienne. L’arrivée de Duvalier force cette élite à l’exil et à la confrontation à une société blanche raciste. C’est ainsi que, née aux Etats-Unis, Rachelle Salnave n’osait se déclarer haïtienne, identifiée aux boat-people et à l’origine du sida. Née dans les années 80 et vivant à Harlem, elle ne comprend pas pourquoi les Noirs américains n’acceptent pas ces Haïtiens à l’accent français. Ce n’est pas l’élection d’Aristide mais le tremblement de terre qui la pousse à faire le voyage, mais l’illusion Martelly la ramène aux sources de la misère : le système éducatif privé à 90 % et sans programme national. Les 2,5 millions de Haïtiens de la diaspora soutiennent financièrement leurs familles mais ne mettent pas les pieds à Haïti, renforçant l’image négative du pays. Leurs enfants ne parlent plus créole et sont déconnectés. La différence de classe est perpétuée. Rachelle souffre d’être appélée blan mais elle vient d’un pays riche

« Haïti a besoin de la diaspora et j’ai besoin d’Haïti », ce à quoi le premier ministre répond en citant J.F. Kennedy : « Ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi mais ce que tu peux faire pour le pays ». A la recherche de l’énergie spirituelle, du beau et du positif, son film se fait alors un chant à l’union et la solidarité.

Les blues qui animent Héros invisibles : Afro-Américains dans la guerre civile espagnole, de Alfonso Domingo et Jordi Torrent lui donnent son rythme, alternant archives d’époque, interviews et souvenirs d’un anciens combattant africain-américain de la guerre d’Espagne encore vivant, James Yates, auteur de Du Mississipi à Madrid, mémoires d’un Afroaméricain de la Brigade Lincoln. Il raconte d’abord sa migration vers le Nord des Etats-Unis, le racisme et l’exploitation qu’il dut vivre, renforcé par la crise de 1929. Rendu conscient du danger fasciste en Europe par des activistes en pleine rue, il s’engage et, avec des combattants de toutes origines, débarque en Espagne. Son récit alterne avec celui d’historiens et retrace l’histoire de cette guerre inégale opposant les combattants inexpérimentés des brigades internationales à la force militaire. C’est cependant Oliver Law, un officier africain-américain, qui dirigea la célèbre Brigade Lincoln, terme devenu générique pour désigner les 2 800 volontaires américains qui participèrent à la guerre civile espagnole. Les intervenants se démarquent de Pour qui sonne le glas (For Whom the Bell Tolls) d’Ernest Hemingway, qui donne une image détournée de la réalité, correspondant plus aux obsessions de l’auteur lui-même. Yates raconte par contre sa lumineuse rencontre en 1937 avec Langston Hugues qui publiera son poème Letter from Spain. L’acteur et chanteur Paul Robeson était lui aussi venu voir les volontaires en 1938. Après la défaite, de retour en Amérique, Yates retrouva le racisme

C’est dire si ce passionnant et émouvant film de production espagnole est un blues sur l’engagement pour la liberté où tant de compagnons laissèrent leur vie.

Nos plumes, de Keira Maameri

Cette section est en cours d’écriture et sera complétée très rapidement

///Article N° : 13747