La musique est omniprésente au MASA, et pour cause… Sur le « marché mondial des arts du spectacle africains », le théâtre ne rapporte rien, la danse pas grand chose, seule la musique africaine est une valeur sûre et reconnue…mais à la fin d’un siècle qu’elle a enchanté, il n’est pas certain que l’art et les artistes profitent de son exportation.

Pour un journaliste qui a « couvert » tous les MASA avant tout par amour des musiques africaines, il est paradoxal d’avouer qu’une des choses qui l’ont vraiment ému dans cette quatrième édition, c’est cette minute d’un silence sidéral et providentiel, qui s’imposa enfin au moment où Sijiri Bakaba tombait la veste dans « Les Déconnards »…

Car le pire ennemi de la musique est son omniprésence. Au MASA, elle est envahissante au point d’en devenir souvent très pesante, insupportable pour un mélomane. Les concerts représentaient cette année trois cinquièmes des spectacles « officiels » et la quasi-totalité du « MASA Festival ». Pire, la plu-part des spectacles dramatiques ou chorégraphiques abusaient de la musique comme « bouche-trou » et péchaient par excès de décibels –les sonos du MASA sont réglées, puisque c’est la mode, à un niveau insupportable…

En Afrique, il est vrai, le silence est une valeur négative. La musique reste la règle même sous ses formes les plus rudimentaires. Rien de plus « musical » que la vie quotidienne dans une cour africaine. Dès le chant du coq on est saisi par le glissement syncopé des « tapettes », par les accents claironnants des langues à tons, par les rythmes croisés des pilons et des battoirs.

D’ailleurs personne ne songerait à chercher palabre contre le maquis voisin qui crache nuit et jour ses décibels : la musique, n’importe quelle musique, à n’importe quel niveau, est toujours bienvenue.

Pourtant, à moins d’être un chanteur déjà célèbre, le musicien afri-cain est presque toujours considéré comme un intrus. Au mieux, s’il est griot c’est un enquiquineur et un parasite ; s’il ne l’est pas c’est un déclassé, un marginal. Dans la plupart des grandes villes (notamment Abidjan) il lui est devenu d’autant plus difficile de survivre que dès les années 70 la musique vivante a été littéralement exterminée par la prolifération des cassettes.

Même pour les chanteurs, relativement privilégiés, ce n’est pas une alternative, car malgré tout un arsenal de lois récentes, le piratage représente presque partout plus de 70% de la production. Et pour les instrumentistes, c’est une catastrophe : les séances d’enregistrement sont scandaleusement mal payées (moins de 10.000 FCFA) et utilisent de moins en moins de personnel en raison de l’usage massif des synthétiseurs et des boites à rythmes.

Émigrer, ou du moins se produire en Occident : c’est devenu une obsession pour la plupart des musiciens.

Elle s’est trouvée considérablement accrue par la mondialisation des médias – entre autres le succès des programmes de RFI, de la BBC, d’Africa n°1 ou de MCM. Désormais – et c’est un phénomène nouveau – chacun est alléché par l’idée qu’il existe « au nord » un large public potentiel à conquérir.

Le MASA est né avant tout de la prise de conscience bien tardive, de part et d’autre, de ce marché musical prometteur et encore en friche. Il est venu à point pour confronter à la réalité économique ce fait culturel de première grandeur mais jusqu’ici très mal défini : l’engouement indéniable de la civilisation occidentale (et de son rejeton japonais) pour les musiques africaines, ou plus exactement pour certaines d’entre elles…

Car c’est bien là le noeud d’un problème que certains musiciens africains (comme Francis Bebey ou Manu Dibango) avaient perçu et soulevé depuis longtemps : cette attirance de l’Occident n’est pas inconditionnelle, elle a une forte dimension subjective – un exotisme naïf encore entaché par les clichés et les fantasmes de l’époque coloniale mais aussi une réalité objective, qui tient à l’assimilation superficielle mais décisive d’une part conséquente du patrimoine musical africain.

Le MASA ne peut être considéré comme un simple artefact, un outil plus ou moins efficace généreusement mis par le show-business à la disposition des artistes africains! Au contraire, il représente l’aboutissement en cette fin de siècle d’une certaine logique d’appropriation qui fait des arts du spectacle (et avant tout des musiques) de l’Afrique un bien culturel parmi d’autres, un élément essentiel du patrimoine « mondialisé » des pays riches.

Allons plus loin : juste après la colonisation et en même temps que l’utopie marxiste, l’intégration dans l’imaginaire occidental d’une partie du patrimoine musical africain aura été une étape décisive sur la voie de la mondialisation. Et il n’est pas inutile de rappeler qu’elle a été avant tout un produit dérivé de l’esclavage!

Car ce sont bien les musiques nées du choc de la déportation massive des Africains qui ont tracé lentement et profondément les sentiers de l’exportation des musiques du continent noir. Ces musiques « afro-américaines » et « afro-caraïbes » avaient (et elles ont conservé) un caractère pathétique d’urgence et de survie qui en ont fait d’emblée les signes de reconnaissance les plus forts de la mémoire humaine. Tout le monde les aime, parce qu’elles célèbrent le refus du déracinement en même temps que l’optimisme du métissage et de la mondialisation. Pour les descendants des « sans-papiers » victimes du système esclavagiste, elles servent encore en même temps de carte d’identité culturelle et de passeport pour l’avenir. Leur vitalité inextinguible reste la preuve absolue, plus d’un siècle après toutes les « abolitions », de cette force démesurée que représente la culture face à toutes les dominations éphémères d’ordre économique.

Une force spirituelle : toutes ces musiques de la diaspora africaine, sans exception, sont nées de la survivance des cultes rendus aux ancêtres et aux esprits émanant de l’environnement originel…

Une force universelle : au cours du XX siècle, ces inventions erratiques et très localisées, baptisées par le show-business naissant (blues, gospel, biguine, calypso, jazz, rumba, samba, reggae, etc.) ont peu à peu conquis l’imaginaire de toute l’humanité, convertie à cette idée neuve que la musique peut devenir un langage planétaire.

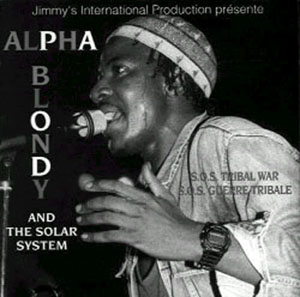

Une force réversible, enfin : toutes les musiques de l’Afrique modernisée sont nées avant tout d’une réimplantation imprévisible de ces repousses lointaines sur leur terre originelle. Du highlife ghanéen au reggae africain d’Alpha Blondy ou de Lucky Dube, en passant par la rumba congolaise, cet aller-retour s’est accompli aussi naturellement que possible et sans intervention décisive d’un Occident qui avait toutes les cartes en main dans tous les autres domaines…

Ainsi, à la veille de l’An 2000, on peut dire qu’il existe une osmose féconde entre les musiques de l’Afrique noire et de ses diasporas. Cette convergence serait simplement miraculeuse, si elle n’aboutissait en même temps à une dangereuse confusion. Car le marché occidental, qui par sa puissance économique fixe plus que jamais la règle du jeu, risque d’imposer à terme sa propre conception d’une « musique noire » plus ou moins indéfinie, reflet tremblant de ses propres contradictions.

Pour un Européen, et encore plus pour un Américain (blanc ou black), a fortiori pour un Japonais, « noir c’est noir », et les subtilités infinies qui font de la musique de chaque peuple africain un héritage unique et précieux restent imperceptibles. Issu de la mode du jazz et des musiques de danse antillaises, le concept réducteur de « musique noire » , pendant sonore de « l’art nègre », s’est imposé dès les années 1920. Il n’a cessé de perdurer à travers bien des malentendus. Jusqu’aux années 1950, hormis quelques musicologues clairvoyants tel André Schaeffner, ou des poètes surréalistes aux oreilles éblouies comme Philippe Soupault et Michel Leiris, person-ne en Occident n’avait conscience de la richesse incomparable des musiques africaines.

Les disques de blues et de gospel, de jazz et de rythm’n blues, de biguine et de calypso, de « son » afro-cubain puis de samba et de bossa nova envahissaient par millions les discothèques familiales, mais les enregistrements de musiques africaines restaient confidentiels. Encore ne s’agissait-il que de musiques traditionnelles : toute l’histoire des musiques de l’Afrique urbaine était ignorée délibérément sous la pression des ethno-musicologues qui les considéraient avec un souverain mépris comme les vulgaires symptômes d’une acculturation accélérée.

Pour connaître la réalité vivante des musiques d’Afrique, il fallait y aller. Les premières tournées inter-continentales de musiciens africains n’ont débuté qu’au lende-main des indépendances. Il s’agissait en général de groupes « folkloriques » organisés de toutes pièces pour la promotion des nouveaux états, sur le modèle impressionnant des fameux « Ballets Africains » du Guinéen Fodeba Keita. Sous le prétexte de gommer les différences tribales, ils présentaient une fusion « nationale »qui en général privilégiait l’ethnie dominante au détriment des minorités…

A la même époque (et surtout à partir de la seconde moitié des années 70) s’est imposé en Europe et aux États-Unis un circuit commercial anarchique, mais efficace et autonome visant les communautés émigrées et exploitant habilement le succès de la musique congolaise. Pratiquement clandestin, à la fois associatif et lucratif, n’usant pour toute promotion que de l’affichage dans des quartiers bien ciblés, il continue d’organiser avec succès, aujourd’hui encore, la plupart de ces concerts parisiens, londoniens ou new-yorkais où les rares « Blancs » restent l’objet d’une curiosité perplexe et amusée.

Les années 80-90 ont été marquées par la reconnaissance en Occident d’autres musiques urbaines : celles du Sénégal (Xalam, Touré Kunda puis Youssou N’Dour), du Mali et de la Guinée (Salif Keita, Mory Kanté), du Nigeria (Fela, King Sunny Adé) puis de l’Afrique du sud et des pays lusophones…

A côté des promoteurs privés, des associations militantes (en France « Africa Fête », à Harlem le « Center for African Culture » du percussionniste nigerian Olatunji) et quelques festivals (Angoulême, Amiens, Africolor, le WOMAD de Peter Gabriel, etc.) ont réussi à imposer les musiques africaines dans un cadre global, en partenariat avec des maisons de disques.

Le MASA est né en 1993 dans le cadre du dernier projet culturel issu de la colonisation (la « Francophonie ») mais aussi au moment où commençait à s’organiser un vrai lobby mondial en faveur des musiques africaines.

Cette quatrième édition a confirmé l’évidence : ces musiques ont une vie autonome, qui ne se résumera jamais à ce que « clients » du marché mondial en attendent…Leur histoire évolue imperturbablement au gré du goût des publics africains, et toutes les tentatives pour en faire des produits conformés au marché mon-dial restent vouées à l’échec.

La preuve : le MASA 99 a été marqué par l’entrée en force dans le circuit commercial, sous une forme « brute » ou à peine adaptées, des musiques « précoloniales » naguère condamnées à la confidentialité des institutions culturelles. Le producteur Régis Sissoko, qui fait tourner dans le monde entier des musiciens villageois du Centrafrique, a été assailli de propositions pour Nzamba Lela, un groupe de chanteurs Pygmées Aka de la région où l’ethno-musicologue Simha Arom enregistra ses anthologies historiques pour Ocora et l’Unesco. Par ailleurs un couple de Pygmées Baka figurait dans un orchestre « moderne » (le groupe camerounais Patengue), ce qui est une première…

La difficulté de porter à la scène ces musiques qui ne lui sont pas destinées engendre de vives polémiques ; elle est l’enjeu d’une nouvelle discipline, l‘ethnoscénologie , qui a été récemment l’objet de colloques passionnants à l’Unesco et à la Maison des Cultures du Monde.

S’il existait un « oscar des ethnoscénologues », il faudrait sûrement l’attribuer au « Groupe Loi Nii » de Guinée qui présentait (dans la sélection « théâtre ») une extraordinaire reconstitution des rites funéraires chez les Guerzé – ethnie opprimée dont sont issus la plupart des membres de cette troupe, que Suleymane Koly considère comme la meilleure de son pays d’origine et dont les acteurs sont en même temps de remarquables musiciens.

Les instruments africains, très négligés par les premiers MASA, étaient cette fois omniprésents. Le groupe de balafons Senoufo du Malien Neba Solo a définitivement prouvé ses qualités festives (il pré-pare actuellement un CD avec le dj « techno » Frédéric Galliano).

Les instruments à vent – trompes et flûtes – étaient admirablement représentés par les groupes Hewale Sound (Ghana) et Mantsieme (Congo). Les cordes et percussions mandingues et peules prédominaient dans trois ensembles très originaux : Hirdey Music (Guinée), Seguedji Djanjere Boni (Mali) et Ndilaan (Sénégal). Ratovo et Tearano prouvaient quant à eux la capacité des jeunes Malgaches d’intégrer les cithares et vièles ancestrales dans un langage contemporain…

Autre tendance confirmée par ce MASA : l’ascension d’un « néo-folk » intimiste, dont les chansons décrivent abruptement les problèmes de la société urbaine sur un accompagnement très dépouillé de guitares et de percussions. Le succès des Frères Kafala d’Angola, du Sénégalais Cheikh Lô et surtout de la jeune Malienne Rokia Traoré prouve le renouveau de ce genre poético-musical qui a une histoire très riche, depuis le « palm wine highlife » et les chansons de mineurs de la Copperbelt, en passant par les premiers disques de Francis Bebey, Lamine Konté ou Pierre Akendengue…

A la génération de ces derniers appartiennent trois grandes dames de la chanson africaine dont le « re-tour » à l’occasion de ce MASA était pour beaucoup la première occasion de les découvrir. La Kenya-ne Malika, matrone du « taraab », la cap-verdienne Herminia (plus « rauque » mais tout aussi émouvante que Cesaria Evora) et la Camerounaise Anne-Marie Nzié ont en commun ce franc-parler et cette générosité que les Africains attribuent aux grands-mères.

La Côte d’Ivoire était représentée cette année dans le programme officiel par l’une de ses voix les plus authentiques : celle de Luckson Padaud, qui actualise habilement la musique de danse frénétique des Bété de l’ouest. Par ailleurs dans le cadre du « Village-MASA », la société de production Showbiz présentait un panorama très complet des musiques ivoiriennes, dominé par un concert remarquable du rasta Ismael Isaac : en quelques années, ce chanteur inspiré soutenu par une rythmique et une section de cuivres digne des meilleures phalanges jamaïcaines a su se hisser au niveau de son aîné Alpha Blondy, et avec des textes nettement plus pertinents!

Ce festival-marathon a confirmé en outre la grande vitalité du « zouglou ». Cet équivalent local du rap né en milieu étudiant il y a quelque dix ans connaît un succès croissant avec ses textes corrosifs ou désabusés sur fond de polyrythmies villageoises. Sans doute est-il trop centré sur les vrais problèmes de l’Afrique pour pouvoir aisément s’exporter. Mais depuis un an il a été dynamisé par la vogue sulfureuse du « mapouka » : une danse érotique traditionnelle des populations côtières (Ahizi, Avikam et Aladja) aux mouvements de fesses à la fois subtils et suggestifs. Il a suffi qu’un producteur malin lui consacre une vidéo un peu trop dénudée pour la pudibonderie locale, et le cycle habituel « scandale-censure-voyeurisme » a parfaitement fonctionné : de tous les genres représentés au MASA, le mapouka est sorti gagnant selon les « acheteurs » américains et japonais!

Mais le vrai héros de cette édition 99 – le seul qui a réussi l’exploit d’échauffer un peu le public amorphe du Palais des Congrès – se situe aux antipodes de tout ce tapa-ge : Antoine Wendo, génial pion-nier de la rumba congolaise, était venu fêter discrètement ses cinquante ans de carrière. Le temps n’a pas eu de prise sur cet élégant et fringuant septuagénaire, père fondateur de la musique la plus populaire sur tout le continent africain. Redécouvert récemment grâce à un très beau documentaire (diffusé sur Arte puis TV5) Wendo a profité de ce passage à Abidjan pour enregistrer impromptu ce qui sera son premier CD (à part la b.o. du film), édité prochainement par Label Bleu /Harmonia Mundi.

Quand Wendo a mis en boite la dernière prise de « Marie-Louise » (son tube de 1949, l’archétype du genre!) il régnait au studio JBZ une ambiance magique : enfin ils étaient là, ce swing, cette grâce indéfinissable dont une organisation aussi rigide que peu rigoureuse nous avait totalement privés pendant une semaine de concerts…

Oubliés, volatilisés, l’animateur débile et la sono assourdissante, la « clim. » glaciaire et le protocole amidonné, les discours creux et les combines clandestines, les mondanités du mondialisme et les servilités de la corruption, le marché et toutes ses tares…

Wendo chantait, envolé dans son sourire, et à la fin de chaque couplet le clin d’il fraternel qu’il échangeait avec son guitariste avait tout effacé… Loin des caméras et tout près des micros, cette séance improvisée résumait toute l’impalpable vérité des musiques africaines.

Alors tant pis, même si le MASA n’avait servi qu’à ça!… o

///Article N° : 827