À l’occasion de la parution d’une monographie publiée par les Éditions de l’il dans le cadre du prix Elan – attribué par l’Agence Française de Développement aux VIIes Rencontres africaines de la photographie de Bamako – rencontre avec Mohamed Camara, photographe malien, dont le travail est prisé par les institutions internationales et les collectionneurs.

De vous, l’on connaît d’abord les « Chambres maliennes », qui ont fait le tour du monde (ou presque), ainsi que votre passion initiale pour le football. Qu’est-ce qui a changé pour vous, après votre lancement soudain vers les sommets de l’art contemporain, alors que vous aviez à peine dix-huit ans et que vous débutiez dans votre pratique : comment avez-vous géré tout cela et comment s’est fait le passage aux travaux suivants ?

Je dirais que cela s’est fait naturellement. Je n’ai jamais envisagé mon travail et l’évolution de mon rapport à la photographie, comme une carrière. Quand on m’a dit que j’étais invité pour une exposition personnelle à la Tate Modern, à Londres, j’étais content d’être invité au Royaume-Uni, mais je n’avais pas retenu le nom de cette institution. C’est en discutant dans une soirée avec des artistes parisiens que j’ai pris conscience de ce que cela représentait. J’espérais surtout que des joueurs du club Arsenal viennent à mon vernissage grâce à une de mes photos publiée en double page du « Guardian » où mon ancien maillot jaune de footballeur, au Mali, faisait office de soleil dans l’encadrement de la fenêtre de ma chambre.

J’ai toujours été content de faire ce que je faisais, j’ai avancé sans me dire « je suis photographe ». Quand j’étais plus jeune, je ne pensais pas que la photographie prendrait autant d’importance. En fait, je n’ai jamais pensé que ça allait durer. J’ai toujours pensé que je ferais ça un moment, avant de devenir joueur professionnel. Même aujourd’hui, quand je regarde les années à venir, je ne peux pas me voir en photographe. Je me vois en Mohamed Camara, qui vit avec la passion du foot et la chance de vivre entre le Mali et l’Europe, et qui exprime cette chance en composant des images où j’essaie de faire entrer mes rêves, mes attentes, mes amitiés, et mes surprises. Si mon travail est intéressant, c’est peut-être justement parce qu’il ne se nourrit pas de l’envie d’être artiste, mais d’autres envies en lesquelles beaucoup de personnes se reconnaissent.

De vos images se dégage une atmosphère ouatée, tour à tour douce, onirique, fantasmatique

: à quelles sources – littéraires, plastiques, cinématographiques ou personnelles – puisez-vous pour les composer ?

Je n’ai pas assez de culture artistique pour vous parler de références. Je n’ai pas fait d’études supérieures. J’ai vu des livres de photos, j’ai vu mes premières expos au Mali, j’ai vu les images qu’avaient faites d’autres Maliens. Et puis en Europe j’ai la chance de connaître et de suivre le travail des artistes invités dans les mêmes manifestations que moi. En général, le travail des autres, des peintres comme des photographes, mais surtout des gens de théâtre, ne m’inspire pas directement, mais me pousse à me dire : moi aussi je peux faire ça ! C’est comme ça que j’ai commencé au Mali. Et ce que j’ai fait était différent. Je m’entends bien avec les gens qui font du théâtre et avec les gens qui font des films. Au Mali je participe de temps en temps aux clips de groupes d’amis. Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont les gens font entrer leur corps dans un décor, un cadre, la façon dont ils se racontent en image, dans l’image.

Ces « mondes » existaient-ils déjà en vous avant vos prises de vue photographiques ou est-ce l’appareil qui, petit à petit, a changé le regard que vous portez au monde qui vous entoure ?

L’appareil m’a appris à toucher des choses, à manipuler des choses qui faisaient partie de ma vie, mais dont je ne savais pas qu’on pouvait les toucher, les appréhender, les attraper même. J’ai toujours été sensible aux couleurs, à l’agencement des couleurs. Mais l’appareil m’a appris à manipuler la lumière, et à lui faire dire des choses, comme la fatigue, la surprise, l’attente, la chance. Je vous parlais du corps et du théâtre : dans une photo, je fais entrer mon corps pour dire un moment de ma vie, ou celle de mes amis, mais je ne peux pas parler, je suis muet. Alors je fais parler la lumière. Cela me passionne de me battre et de finir par maîtriser ça, quand je suis seul, comme dans le showroom de l’entreprise Blachère Illuminations à Apt (1). C’est un peu comme si j’étais sur scène, mais impossible de parler, alors j’appelle la lumière et je lui demande de me sauver. Je crois que c’est devenu un plaisir, c’est une matière que j’apprivoise. Les gens vivent avec mais ne savent pas qu’ils peuvent en faire quelque chose. Maintenant que la pratique photographique m’a appris ça, je regarde la lumière comme une matière vivante, quelque chose qui peut nous aider, que l’on peut orienter, arranger, convaincre de nous aider.

Les titres de vos photographies, qui semblent être une partie intégrante de vos travaux, contribuent également à créer un univers décalé : comment les travaillez-vous ? Est-ce la mise en scène de vos images qui les inspirent ou vos images naissent-elles d’aphorismes ou de bouts de phrases énigmatiques qui vous trottent à l’esprit ?

En général les phrases viennent après. Le sens de l’image est là au moment de leur préparation, de la mise en scène, mais il n’est pas construit dans ma tête comme une phrase. Et bien souvent l’idée me viendrait en Bamanan (langue Bambara) si je devais d’abord l’exprimer. En fait, les petites phrases en français, je les ai pensées dans un premier temps comme des explications, presque comme des traductions, d’un récit qui est facilement compris au Mali, parce que beaucoup de personnes connaissent les espaces que je photographie, et ce qui s’y passe, ce qu’ils induisent (le réveil avec des rayons de soleil, la présence d’un son de radio, le ventilateur pour détourner l’odeur de la fumée

) ; et finalement, comme j’ai commencé à me mettre en scène à différents endroits, dans différents pays, mes phrases ont plu aux gens auxquels je montrais mes photos au Mali, l’histoire du Cactus de Sibérie, de la vapeur qui sort de ma bouche, du Roi qui n’a pas froid, de « Joyeuses fêtes » !Maintenant c’est un peu comme une bande dessinée, chaque nouvelle série est comme un nouveau tome, j’aime bien cette idée, comme dans Tintin, de Mohamed en Sibérie, Mohamed au Canada, il ne manque plus que Mohamed au Congo !

Comment comprendre la récurrence, dans votre travail, de sujets photographiques tels que les fenêtres ou les portes ? Dans l’ouvrage qui vient d’être édité par les Editions de l’il, il est relaté que les premières photographies issues des « Chambres maliennes » naissaient, au départ, par la difficulté de prendre des photos dans la rue. Les travaux suivants semblent également se dérouler davantage dans des espaces clos, avec ces ouvertures vers l’extérieur que représentent les fenêtres ou les portes, créant ainsi des dédoublements, les cadres dans le cadre, où l’acte photographique se donne à voir. Les rideaux font également partie de votre univers. Ils montrent, tout en cachant : protection, textures, diverses lumières qui passent au travers. Les corps sont souvent photographiés de dos, ou par le bas, des silhouettes, des ombres apparaissent. On voit très rarement des visages. Il y a même une série, les « Sans Têtes », où les visages sont complètement baignés dans la lumière

J’aime l’intérieur parce qu’il est comme l’espace délimité d’une scène de théâtre. Ce que je veux raconter, je dois le raconter dans ce périmètre, en jouant avec les quelques objets et éléments de lumière et de couleurs qui sont là.

Cela me plairait de travail en extérieur un jour, mais je crois que je voudrais faire participer tout le monde, demander aux gens qui entrent dans mon cadre de jouer un rôle dans une histoire, comme au cinéma, ou comme dans un match de foot, où les joueurs organisent leurs déplacements les uns par rapport aux autres. C’est une façon de créer, dans une géométrie de l’espace. C’est vrai qu’au départ j’ai pensé comme tout le monde faire des photos dans la rue, et une mésaventure m’a imposé d’envisager l’intérieur. Ensuite, j’ai vu que l’intérieur était déjà comme un cadre, une délimitation de l’espace, dans lequel je devais faire rentrer mes histoires, faire tenir mes émotions. Comme sur le terrain de foot où l’on a à la fois l’émotion du jeu, de ce qui se passe avec les victoires et les revers, les retournements de situations, et le plaisir de maîtriser tout cela dans les règles. Faire tenir tout ça dans un espace délimité, c’est comme concentrer l’émotion, tout devient plus fort parce qu’on condense une action, un récit, à son expression dans un espace donné plutôt que dans l’espace ouvert du monde. Le foot, la photo, le théâtre, je prends beaucoup de plaisir maintenant à cette idée de concentrer les émotions, en demandant à la lumière de venir nous faire des surprises !

En dehors des Rencontres de Bamako en 2007, avez-vous pu exposer récemment au Mali ? Quelle est la réception de vos travaux dans votre pays ?

Les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu’en France, où les gens adorent les artistes étrangers parce qu’ils leur donnent du plaisir à voir. Au Mali les gens aussi ont du plaisir à voir, à comprendre, mais ils ont plutôt envie d’aller voir par eux-mêmes, de voyager, de prendre l’avion, que de visiter les expositions de celui qui a eu la chance de partir avant eux ! On ne peut pas parler au Mali d’un vrai public pour la photographie. Les gens se déplacent parce qu’on en parle à la télé, parce qu’ils ont conscience du succès, parce qu’ils veulent voir comment on parle d’eux, comment un jeune Malien a réussi à percer en montrant leur vie d’une façon dont ils n’ont pas l’habitude. Ma dernière expo remonte effectivement aux Rencontres 2007. J’espère montrer des travaux plus récents cette année 2009.

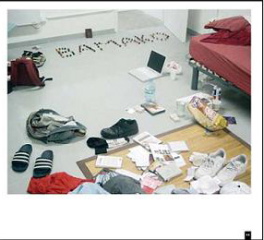

Pouvez-nous dire quelques mots à propos du travail « Joyeuses Fêtes » qui a été exposé lors de l’exposition que votre galerie, la galerie Pierre Brullé, vous a consacré en février 2009 à l’occasion du lancement de votre première monographie ? Dans ces photographies, réalisées à la fondation Blachère, on vous voit assis au milieu de nombreuses illuminations, guirlandes, pères Noël, sapins, et bonhommes de neige lumineux

Pour moi c’était enfin le moyen de parler du rêve de neige, de remonter vers le rêve de neige que j’avais quand je ne l’avais pas encore vue, quand même je ne pouvais pas imaginer sérieusement que je la verrais un jour. Quand j’ai vu ma première neige, dans les Alpes, je me suis photographié en me surnommant « le Cactus de Sibérie ». C’était le vrai froid. Quand on rêve, il n’y a pas vraiment de température, on voit des choses, on se demande comment c’est, on voit du blanc, on sait même que c’est froid comme le frigo ou la glace, mais dans l’espace enneigé où l’on se projette en esprit, en rêve, on ne ressent pas de température, c’est comme une image. Chez Blachère j’ai enfin pu me mettre en scène dans mon rêve de neige et d’hiver européen qui restait sans température, mon rêve de Malien qui pensait à la neige et qui s’y projetait torse nu, depuis sa chambre, on pourrait même dire télé porté. C’est comme si j’étais entré dans une carte postale qui dit « bonne année » ou « bonne fête » avec une image de froid, envoyée par la poste au Mali, mais qui ne donne pas de température !

Le Mac/Val, le musée d’art contemporain du Val-de-Marne, vous a passé une commande qui sera présentée dans le cadre du Festival de l’Oh en juin prochain et qui aura pour « invité » le fleuve Niger. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur ce travail en cours ? Quelles sont les idées qui se mettent en place pour ce nouveau travail, éventuellement les difficultés ? Et de manière plus large, comment travaillez-vous avec les contraintes d’une commande ? La Maison Européenne de la Photographie de Paris vous a, par exemple, commandé un travail qui a débouché sur la série « Les Maliens de Paris ».

C’est la question la plus difficile, car même si je viens avec un projet, un paquet d’histoires à réaliser, les choses ne se mettent en place que quand je me suis confronté à la géométrie des lieux. C’est comme si vous me disiez : comment vous allez jouer ce match de foot ? Je répondrais : de mon mieux ! Je viens avec des idées mais aussi des images de souvenirs, des instants du Mali que je vais peut-être insérer dans les bulles d’eau (des sachets d’eau tels qu’on les vend au Mali) et qui fonctionneront comme des capsules de mémoire (c’est la mémoire de l’eau, vous savez ?) d’un Malien qui va demander à son amie la lumière, de venir réchauffer ses souvenirs au Mac/Val.

Vous avez commencé à travailler avec la vidéo : en quoi ce médium vous intéresse t-il ?

Je dirais que la vidéo m’intéresse moins que la photo, répond moins – pour le moment – aux questions que posent mes récits. Mais pour le comprendre et en être sûr, il faut essayer, il faut s’y confronter, et mon sentiment vis-à-vis de la vidéo n’est pas définitif. Elle permet de réfléchir, justement, à ce qui fait la force d’un récit qui se joue entre une image fixe, photographique, et une phrase, un « instant de récit ». Justement parce qu’un instant de récit invite plus à entrer, à se joindre à nous, à participer, alors que le film montre mais laisse le spectateur passif, à suivre le film. Avec la photo et par la légende, je propose au spectateur de suivre l’histoire, ou de passer d’une histoire à une autre, comme quand il tourne les pages d’une bande dessinée. « Les aventures de Mohamed » !

Quelques-unes de vos photographies font désormais partie des collections d’institutions prestigieuses telles que la Maison Européenne de la Photographie ou le Centre Pompidou : que voient-elles, selon vous, dans vos uvres ?

Je suis gêné d’imaginer à leur place. Je pense qu’il y a dans ce que je fais, pour un Français, une beauté de correspondances avec des uvres d’ici, des choses qui font partie de l’histoire de la photographie, que je connais mal, et qui renaissent un peu par hasard dans mon regard d’étranger. Je pense qu’ils aiment aussi jouer à croire en quelqu’un, comme je joue à croire à une lumière amie ou à la chance. Ils aiment une façon de travailler la matière, comme les peintres, même si mes matériaux sont la lumière, les corps et les maillots de foot. Je pense que les gens sont sensibles à mon travail parce qu’ils y ressentent une intuition de la matière. La photographie m’a appris à me sentir à l’aise avec la matière, j’aime bien manipuler la lumière, c’est quelque chose de physique, et comme je suis sportif, c’est à prendre ou à laisser !

1. Mohamed Camara a effectué une résidence photo à la Fondation Blachère (Apt) de juin à août 2005 et une résidence vidéo en juin 2007.

Photographies de Mohamed Camara, texte de Véronique Bouruet-Aubertot, Editions de l’il, collection « Photo en Développement », en collaboration avec l’AFD. 78 pages + un DVD///Article N° : 8674