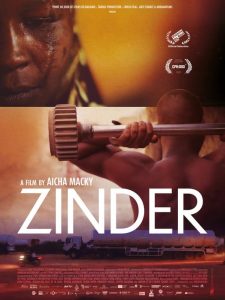

Avec Zinder, la réalisatrice nigérienne Aïcha Macky s’est intéressée aux « palais », ces groupements de jeunes du quartier de Kara-Kara, de mauvaise réputation. Le résultat est remarquable (cf. critique n°15481) et le film a été vu et primé dans de nombreux festivals. Il est visible en replay sur Arte jusqu’au 1er février 2023. Entretien.

Olivier Barlet : Vous êtes originaire de Zinder mais n’avez pas grandi à Kara-Kara : qu’est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce quartier ?

Aïcha Macky : Quand j’étais enfant, on racontait le quartier de Kara-Kara comme une fable. Un quartier où vivent des lépreux et des parias. Ils descendaient la colline pour venir mendier, couchés à dos-d’âne, ou aidés par leurs enfants. Pour leur donner du riz ou du mil sur instruction de mes parents, j’ouvrais leurs sacs avec un bout de bâton afin d’éviter tout contact. Il ne fallait pas me faire contaminer, être isolée comme eux. C’est ce que pensent tous les gens de « la ville saine ». À l’époque, ça me paraissait normal, il y avait « eux » et il y avait « nous ». Aujourd’hui, on en parle surtout à cause des « palais », groupes de jeunes que l’on accuse d’être violents et contre l’Etat. On les a ainsi accusés de souffler sur le feu en 2015. À la suite de la publication par Charlie Hebdo des caricatures du Prophète Mohamed et la présence à Paris de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, pour participer à la marche républicaine contre le terrorisme, les manifestations au Niger ont fait une dizaine de morts. Très attachée à ma ville, je suis donc retournée à Zinder pour comprendre les sources de la violence et rencontrer les palais.

Aïcha Macky : Quand j’étais enfant, on racontait le quartier de Kara-Kara comme une fable. Un quartier où vivent des lépreux et des parias. Ils descendaient la colline pour venir mendier, couchés à dos-d’âne, ou aidés par leurs enfants. Pour leur donner du riz ou du mil sur instruction de mes parents, j’ouvrais leurs sacs avec un bout de bâton afin d’éviter tout contact. Il ne fallait pas me faire contaminer, être isolée comme eux. C’est ce que pensent tous les gens de « la ville saine ». À l’époque, ça me paraissait normal, il y avait « eux » et il y avait « nous ». Aujourd’hui, on en parle surtout à cause des « palais », groupes de jeunes que l’on accuse d’être violents et contre l’Etat. On les a ainsi accusés de souffler sur le feu en 2015. À la suite de la publication par Charlie Hebdo des caricatures du Prophète Mohamed et la présence à Paris de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, pour participer à la marche républicaine contre le terrorisme, les manifestations au Niger ont fait une dizaine de morts. Très attachée à ma ville, je suis donc retournée à Zinder pour comprendre les sources de la violence et rencontrer les palais.

Qu’avez-vous constaté ?

À Kara-Kara, la pauvreté est ambiante et l’analphabétisme très présent. Dans les années 70, les lépreux avaient été amenés à Zinder de tout le Niger car on y trouvait le seul hôpital pour les maladies de peau. L’Etat les a parqués dans ce quartier où les gens ont grandi dans un déni total. Stigmatisés dès le berceau, les enfants sont restés enfermés, écartés. C’est pour se faire entendre que les jeunes se sont regroupés en palais. On en compte des centaines.

Comment les différencie-t-on ?

On les identifie par leur accoutrement : chaînes au cou, tee-shirts hollywoodiens, drapeaux, etc. Quand ils sortent, ils brossent le goudron avec des machettes, ce qui fait des étincelles… En 2016, la première fois que je suis allée les rencontrer, ils m’ont enfumée avec de la drogue, un test de passage. Je suis rentrée presque saoule à la maison ! Quand j’y retournais, ils laissaient apparaître des machettes dans leurs pantalons pour me faire peur. Mais j’ai insisté, jusqu’à ce qu’ils comprennent que je n’étais pas venue pour voler leur image. Au bout de deux ans de repérages, ils m’ont finalement acceptée et j’ai acquis un statut de « protégée ». Je leur ai proposé de se raconter pour que le film dise leur vérité.

On les identifie par leur accoutrement : chaînes au cou, tee-shirts hollywoodiens, drapeaux, etc. Quand ils sortent, ils brossent le goudron avec des machettes, ce qui fait des étincelles… En 2016, la première fois que je suis allée les rencontrer, ils m’ont enfumée avec de la drogue, un test de passage. Je suis rentrée presque saoule à la maison ! Quand j’y retournais, ils laissaient apparaître des machettes dans leurs pantalons pour me faire peur. Mais j’ai insisté, jusqu’à ce qu’ils comprennent que je n’étais pas venue pour voler leur image. Au bout de deux ans de repérages, ils m’ont finalement acceptée et j’ai acquis un statut de « protégée ». Je leur ai proposé de se raconter pour que le film dise leur vérité.

Il s’agissait donc de les regarder autrement…

Siniya au camp de base de musculation

Oui, j’ai laissé mes préjugés. J’ai trouvé la solidarité dans ces quartiers : les gens se cotisent pour aider celui qui est malade. Mais aussi beaucoup de maux qui les minent. L’analphabétisme est une plaie. Les politiciens ne leur attribuent un semblant d’état civil qu’en âge de voter que pour les faire participer aux élections en échange d’une obole…

J’imagine que les conditions de tournage n’étaient pas simples !

C’est vrai. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous étions à tourner en pleine nuit à la frontière du Nigeria lorsqu’ils vont chercher l’essence en fraude, la police des frontières nous avait coincés et demandait ce qu’une femme et un Blanc, mon caméraman, faisaient au milieu ! Le risque terroriste renforçait les craintes. Après deux heures d’interrogatoire, il a fallu réveiller à 4 heures du matin leur chef pour statuer sur notre sort ! J’avais les autorisations de tournage mais il restait suspect que nous accompagnions ainsi des contrebandiers !

Vous documentiez ainsi une activité illégale !

Certes ! Ce faisant, nous avons compris combien leurs conditions de travail étaient dangereuses, la patrouille mixte tirant parfois à bout portant et eux devant leur échapper à tombeau ouvert ! Mais comme le dit Ramsess dans le film, elle préfère faire ça plutôt que de sombrer. C’est une jeunesse qui bouge et choisit la résilience avec de petits boulots, certes illégaux mais qui fournissent l’essence moitié moins chère à tous, même si l’essence frelatée a tendance à bousiller les moteurs sur la durée ! Seules les ONG ou administrations qui ont des bons d’essence vont dans les rares stations services restantes. En outre, ce sont de nombreux jeunes qui peuvent ainsi faire du commerce et faire vivre leur famille.

Il vous fallait une équipe légère pour le tournage ?

Siniya

Pour la frontière, nous n’étions que le chef opérateur français Julien Bossé (qui avait déjà fait L’Arbre sans fruit avec moi) et l’ingénieur son nigérien Abdoulaye Adamou Mato. Sinon, étaient souvent présents mon producteur africain, le Malien Ousmane Samassekou, et un régisseur, Abdoul Razak Benji puis Abdoulkader Arzika au deuxième tournage.

On voit effectivement que les membres du palais ont conscience d’être filmés.

Oui, ce ne sont pas des images volées. Le travail a duré cinq ans : ils savaient parfaitement qu’on faisait un film et aimaient montrer leur force, leur beauté, dans un jeu de séduction évident.

Quelle a été la part de mise en scène ? Je pense par exemple à la scène où SiniyaBoy va voir ses trois compères à la prison.

Bawo montre ses cicatrices

Il fallait de toute façon que l’autorité pénitentiaire annonce notre présence aux prisonniers pour que ceux qui ne souhaitent pas être filmés restent dans les cellules. Ils savent qu’on va venir tourner un film mais nous n’avons pas déterminé les contenus. Cela leur a permis de parler des maltraitances avant le jugement. On avait laissé tourner la caméra pour saisir tout leur échange, qu’il nous a bien sûr fallu réduire au montage. J’avais souvent accompagné Siniyaà la prison pour visiter son petit frère et lui porter des repas car les prisonniers n’en reçoivent qu’un par jour. Chaque famille doit se débrouiller pour leur apporter le complément. Et la cellule que l’on voit dans le film est celle des mineurs, ceux qui ne sont pas dangereux, tandis que les mineurs dangereux habitent avec les adultes. Elle a été arrangée par notre régisseur car l’administration ne voulait pas qu’on filme dans la cellule où vivent réellement les amis de Siniya: elle comprend 208 personnes, et on y vit comme des sardines !

Vous auriez voulu pouvoir montrer les réelles conditions d’enfermement ?

Oui, car elles sont inhumaines. Les prisonniers ne peuvent pas bouger la nuit sans bousculer leur voisin. Ils ont leurs habits et autres effets dans de petits sacs en plastique accrochés à des clous partout sur les murs. Le surnombre est effrayant dans nos centres pénitentiaires, même pour ceux qui sont en attente de jugement.

Les quelques entretiens sont filmés de côté, ce qui suggère une interlocutrice et on vous entend d’ailleurs par moments.

C’était une volonté car il s’agissait de confidences. Cela me permettait d’avoir les éléments de compréhension de leur vécu. Certains entretiens sont devenus des confessions laissant entendre le nouveau chemin pris : de grands frères à même de guider les jeunes du quartier.

Ramsess parle de son hermaphrodisme, ce qui amène un sous-texte dans le film.

Ramsess le contrebandier – quand Zinder tombe en panne d’essence

On me dit que c’est un film plein de testostérone mais Ramsess amène la féminité, sans oublier aussi les « femmes libres ». Elle est née Ramatou, mais on la traite de tous les noms. C’est pourtant une femme incroyable, contrebandière dans un milieu masculin mais qui se bat aussi pour donner du travail à des jeunes pour qu’ils ne tombent pas dans le piège de l’immigration. Cette businesswoman est une sorte de société ambulante, qui fait crédit en procurant de l’essence et un coin de rue puis se fait rembourser sur les ventes (balass en haoussa). Tout tourne autour d’elle : elle ravitaille Siniyaqui est détaillant, visité par Bawo qui a besoin d’essence pour son taxi-moto. Quand l’essence manque, la ville meurt et verse dans la délinquance. Ramsess agit comme un point d’équilibre entre ces deux autres personnages du film.

Elle renforce également la dimension très physique du film, du culte du corps via la musculation aux cicatrices que vous filmez de très près. N’est-ce pas lié à la dimension historique de léproserie et à des phénomènes comme la sape où l’on cherche à se mettre en avant pour acquérir une dignité ?

Femme avec ses cicatrices

Absolument, et aussi pour se prouver qu’on est sains : un corps en bonne santé pour pouvoir intégrer la société. La question du corps marque tous mes films, de Moi et ma maigreur (le lien établi entre maigreur et sida), à Savoir faire le lit (le corps séduction) puis à L’Arbre sans fruit (le corps maternel).

Pourquoi cette récurrence ?

Peut-être parce que j’avais développé un complexe du fait que j’étais très fine. Jeune fille, j’avais pris beaucoup de vitamines pour intégrer les rondeurs de la norme sociale et échapper aux sobriquets : « l apostrophe », « la femme des Blancs », « haricot vert », etc. !

Le film débouche sur une impressionnante force de survie malgré une jeunesse gâchée.

Oui, c’est ce qui m’a fascinée chez eux. Ils mènent au quotidien un combat vital, d’autant que les voies de l’émigration sont fermées car le Niger est devenu une frontière de l’Europe.

J’ai choisi ceux qui restent dignes en étant résilients, malicieux et inventifs, tout en rendant compte du phénomène. Ils vivent au jour le jour de petits boulots, dans l’informel…

D’où vient la différence du simple au double du prix de l’essence ?

Les bidons qu’ils ramènent du Nigeria sont de l’essence fraudée, issue de citernes détournées et vendues à vil prix au Nigeria mais en fait raffinée à Zinder à partir du brut du gisement d’Agadem (région de Diffa) ! C’est un cycle infernal : la petite fraude dans la grande fraude !

Les transitions sont filmées la nuit avec un accompagnement musical assez profond qui soutient la tension. Quelle était là votre intention ?

Les activités illégales se déroulent dans la discrétion de la nuit, mais elle revêt aussi pour moi un caractère sacré, la nuit étant le moment des prières surérogatoires pour échapper à tout mal. La tension répond à la volonté de mettre en exergue le danger de ces activités, qui était difficile à documenter directement, à partir de leurs traces : les cicatrices sur les corps. Le sensationnel des bagarres à l’arme blanche et le sang ne m’intéressaient pas.

La dimension métaphysique que vous évoquez est renforcée par les abstractions sur les grillages et par l’utilisation d’un drone, comme une visualisation du rapport de la terre au corps.

Absolument. Ce sont des dialogues symboliques. La lèpre laisse des traces sur le corps. La peau se fendille tandis que la sécheresse s’abat. Les galeries qu’ils creusent dans la terre laissent des stigmates comme le terrorisme…

Vous signez vos mails « socio-réalisatrice », une référence à vos études de sociologie ?

Oui, car je ne peux ôter ma casquette de sociologue, qui pour moi signifie être très proche de l’humain pour pouvoir raconter l’humain, même les sujets tabous ou dangereux. Je cherche à me confondre aux gens pour les rendre à l’aise et que ma caméra communique avec eux.

Entretien publié dans le dossier de presse du film