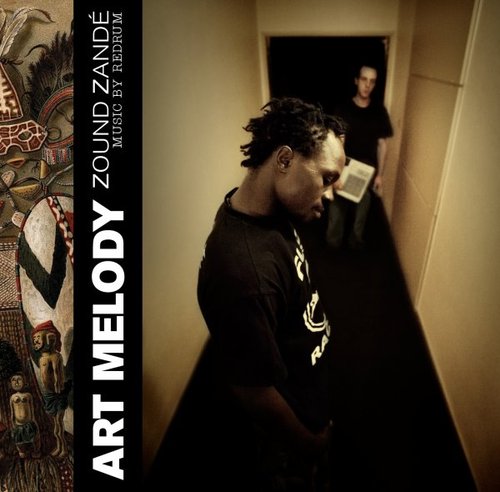

Rappeur de Bobo-Dioulasso, Art Melody débarque en France avec Zound Zandé (« la déglingue »), un opus où souffle le vent de la révolution africaine.

Peux-tu te présenter ?

Konkobo Mamadou Armel, alias Art Melody. Je suis rentré dans le rap dans les années 90 avec l’explosion du hip hop en Afrique. Au départ je me contentais d’écouter et de kiffer. Vers 1998 j’ai décidé de m’y lancer.

Tu viens de Bobo-Dioulasso ?

Je suis né et j’ai grandi là. Mais je suis originaire de Koudougou, dans le plateau de Mossi, au centre du Burkina. Comme ma mère a grandi à Bobo-Dioulasso, on se considère comme des gens de Bobo. Mais on est Mossi. C’est ce qui m’a permis de parler à la fois mooré et dioula. On parlait mooré à la maison avec les parents. Mais quand on sortait entre potes on s’exprimait en dioula. J’ai deux cultures. C’est une vraie richesse que peu de gens ont là-bas. Quand tu arrives de Bobo et que tu vas à Ouaga il y a une coupure. À Ouaga ils parlent typiquement mooré. C’est pareil pour quelqu’un Ouaga allant à Bobo. Il ne comprendra pas le dioula. Il faut communiquer en français.

Peux-tu me décrire Bobo ?

Bobo c’est une ville culturelle. Il y a de l’ambiance partout : les djembés, les gens avec des masques qui dansent chaque fin d’année. On a grandi dans cette ambiance musicale, culturelle. Ça m’a forgé. Quand tu regardes les artistes burkinabé, la plupart viennent de cette région. Sur les sites touristiques, Bobo-Dioulasso vient presque en première position. Mes potes et moi on a grandi dans cette ambiance. J’ai eu une enfance musicale et culturelle. Même à l’école, à la récréation on apportait toujours le tambour, le djembé, et on chantait.

Pourquoi est-ce aussi riche culturellement là ?

Je pense que ça a un lien avec le Mali. Le peuple mandingue est voyageur. Ce sont des gens qui ont tracé à travers la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire. On les retrouve un peu partout. Au Mali on les appelle les Bambaras mais c’est la même langue. En Côte d’Ivoire et chez nous on les appelle Dioulas. En Guinée on dit Mandinké mais c’est pareil. Quand un Guinéen parle je l’entends même si je ne peux pas prononcer leurs mots et vice versa. C’est un peuple qui bouge beaucoup et qui se cultive en bougeant. Plus que ceux qui restent sur place. Si ma musique, mes compositions ont atteint un certain niveau c’est parce que moi aussi j’ai voyagé. Ça m’a permis de rencontrer d’autres cultures, voir comment les autres vivent chez eux, l’appliquer dans ma musique. C’est pareil pour les Dioulas. Ils sont venus de très loin. Historiquement ils ont plus de vécu que les Mossi. C’est vrai qu’on vient du Ghana. Mais au Ghana on ne parle pas mooré tant que ça, à part la frontière. Alors que le dioula on le parle même au Libéria. Même la Gambie qui est au milieu du Sénégal. J’ai fait ce pays anglophone où l’on parle mandinké. On n’a pas de souci pour se parler. C’est un peuple plein de culture. D’ailleurs, à Bobo, il y a la semaine nationale de la culture tous les deux ans.

Pour revenir sur ta musique, la Côte d’Ivoire a été un passage important dans ton apprentissage du rap ?

J’y ai fait des battles de rappeurs. C’est à partir de Côte d’Ivoire que j’ai écrit mon premier texte de rap. Ça m’a beaucoup forgé et donné confiance. À l’époque en Côte d’Ivoire, il y avait déjà des groupes comme Almighty, Stezo. Au Burkina, il n’y en avait pas vraiment. C’est pourquoi je suis allé en Côte d’Ivoire. Par la suite j’ai tracé par le Mali, la Gambie, le Sénégal. À chaque fois que j’arrive dans un pays, j’essaye de m’attacher à des rappeurs de ce pays, de me cultiver. Je suis allé jusqu’en Algérie et là, c’était chaud.

Que s’est-il passé en Algérie ?

J’ai fait de la prison là-bas. J’ai d’abord fait de longs mois de voyage en land-rover dans le désert, sans eau, avec d’autres. Nous sommes arrivés hyperfatigués. Pendant deux semaines, ça a été la détention. Au bout de deux semaines on nous a donné un jogging et un t-shirt. On nous a foutu à la frontière malienne : « débrouillez-vous ! » C’est ce qui s’est passé.

Quelles sont les raisons de ton exil ?

C’est simple. Je suis issu d’une famille pauvre. Il fallait subvenir aux besoins de toute la famille : ma mère, mes frères, mes surs. Je ne pouvais pas rester les bras croisés à les voir sombrer dans le désespoir. Je voulais partir à la recherche de lendemains meilleurs. Tout petit déjà, j’étais dans la musique car je chantais avec ma mère. En sortant du Burkina je n’avais pas l’idée de partir faire du rap. En cours de route, petit à petit j’ai rencontré le rap. Mon but était de réussir avant de rentrer à la maison. Ça n’a pas marché. Sur le chemin, j’ai connu le désert, la prison, vu pas mal de choses. Je ne sais pas si c’est une richesse ou si c’est ça qui fait la qualité de mon travail de rappeur aujourd’hui. Ce qui est sûr, c’est que ça m’a permis de rencontrer des rappeurs connus comme Fanga Fing au Mali et Pacotille au Sénégal.

Que t’ont apporté ces rencontres ?

Ça m’a beaucoup formé. Quand j’étais en Côte d’Ivoire je voulais forcément rapper en français, en m’inspirant des groupes français : IAM, NTM, Assassin

Quand je suis arrivé au Mali, j’ai été agréablement surpris parce que les gars rappaient dans leur langue. C’était très bon. Je suis allé au Sénégal. C’était pareil avec le wolof. J’ai quand même continué mon voyage. Une fois rentré à Ouagadougou je me suis dit : « je peux rapper en français mais je ne serais pas plus naturel que si je rappais en mooré et en dioula. » C’est à partir de là que je me suis mis à composer en mooré, en dioula et en français. Et ça marche !

Quels messages exprimes-tu à travers tes textes ?

Des choses qui éveillent, qui sont politiquement engagées. Mon premier album n’a peut-être pas été beaucoup entendu mais comme le deuxième est dans les bacs, les gens commencent à savoir ce que je fais. Zound Zandé, le titre de l’album et d’une chanson, signifie « la déglingue ». La déglingue tout le monde la voit au Burkina ! On n’a pas besoin de verres correcteurs pour ça. A Ouaga, quand les soldats tirent en l’air, quand ils pillent les commerçants ou agressent la population, est-ce que ce n’est pas la déglingue ? C’est carrément la débandade ! Dans « Kari Ka Kianfo » il est question de dire la vérité pour que les choses changent. Un autre rap dit : « certains rient et d’autres pleurent ! » Dans le même pays, tu as des gens qui vivent avec un niveau de vie aussi élevé que les Américains. D’un autre côté certains sont sous le niveau de pauvreté, en bas de l’échelle. Dans « Afrik Yanbré », en featuring avec la chanteuse américaine Iyadede, je dis : « Regarde la misère d’une Afrique, écoute les pleurs d’une Afrique malade. » Malade des guerres, des épidémies, des manques de soin, des famines. Je parle aussi des pères irresponsables. Chez nous c’est assez fréquent. J’ai pu le voir ailleurs aussi. Il y a des gens qui mettent des enfants au monde et les délaissent. Certains prennent leurs salaires, se noient dans l’alcool et oublient de s’occuper de leur famille. Je conseille les parents dans cette chanson. Les enfants d’aujourd’hui sont l’avenir de demain. Si nous voulons que nos pays africains prospèrent il va falloir mettre l’accent sur l’éducation des enfants.

On a peu d’échos ici de l’actualité burkinabé. Les différentes révoltes de la jeunesse là-bas ont inspiré tes écrits ?

C’est ça mais je vais au-delà de là. Je n’attends pas que ça se réalise pour écrire. Par moments je prédis. J’ai composé l’album il y a deux ans avec les mêmes mots : Zound Zandé. L’album est sorti en mars. Pendant que l’album tournait en boucle sur RFI à Ouagadougou, au même moment les soldats tiraient en l’air. J’avais évoqué la déglingue deux ans avant.

Peux-tu rappeler en quoi ont consisté ces événements ?

Les soldats ont tiré en l’air. Ils ont d’abord essayé de nous faire croire que c’était à cause d’une histoire de femmes. C’est faux. On a emprisonné deux soldats. Du coup, certains de leurs camarades sont venus faire des histoires. Ils sont sortis tirer en l’air pour qu’on les libère. Les soldats disent que si on détient leurs copains en prison, il faut juger les coupables de l’assassinat de Norbert Zongo. C’est un journaliste indépendant qui a été assassiné, brûlé, sans que justice soit faite. Thomas Sankara est mort au Burkina Faso. On a déclaré sur son certificat : mort naturelle. Pourtant tout le monde sait la vérité. Les soldats sont revenus là-dessus. Ils ont dit que si l’on trouve les coupables de ces homicides-là, ils accepteraient d’aller en prison. Ça a dégénéré. Les soldats ont pris les armes, réclamé leur salaire. Depuis plus de trois mois on ne les a pas payés. C’est allé encore au-delà. Ils ont commencé à piller la population. Bien avant que ça n’éclate, c’était prévisible. Vous ne pouvez pas maintenir une population dans la souffrance et espérer une démocratie réelle, une paix durable dans une nation. Chaque année, les élèves, les étudiants vont en grève. À ce moment-là l’armée regardait et ne bronchait pas. Mais les étudiants n’ont pas d’armes. C’est pourquoi ça n’a pas fait de bruit. Les étudiants de l’année dernière n’ont même pas encore fini leur année. Il y a des amphithéâtres de mille personnes avec un seul professeur. On manque d’enseignants. Autre chose : il y a eu une inondation. Le président Blaise Compaoré est sorti nous dire que même aux États-Unis il y a des ponts qui cèdent. Non ! Il nous dit qu’un sac de riz au Burkina Faso coûte 27500 francs CFA. Non ! Ce gars ne vit même plus au Burkina ou quoi ! Autrement il devrait savoir le prix réel ! Il y avait tout ça avant que les soldats ne sortent. Je me dis, mais c’est juste mon analyse, que les soldats veulent un soulèvement populaire. Quand ils tirent, les gens rentrent dans leurs maisons. Les soldats pillent. Après leurs pillages, les gens auraient pu sortir, après avoir, eux aussi, pris dans leur gueule. Comme ça tout le monde est en colère. On sort dans la rue. On fait partir ce gars. Sauf que la population n’a rien compris, ou bien elle a eu peur des représailles.

Le discours qui consiste à dire que les révolutions arabes ne sont pas transposables en Afrique noire tu n’y crois pas. Tu évoques même un rap révolutionnaire.

RAP : révolution africaine promise. Elle est bel et bien promise. La preuve en est qu’au Burkina il y a eu un soulèvement. Dire que la révolution peut arriver en Afrique noire, ce n’est pas exclu. On a vu en Côte d’Ivoire, même si à un moment il y a eu le soutien de l’armée française. Il y a quand même eu des gens qui ont résisté face à Laurent Gbagbo, des gens qui se sont sacrifiés pour ça. Je crois en la révolution. C’est dommage que ce soit dans un bain de sang. Mais il n’y a que la révolution qui fait changer les choses en Afrique. Soit on révolutionne mentalement, soit on révolutionne par la force. Mentalement ça veut dire : refuser de voter pour ce gars-là ; que d’abord dans nos esprits, on refuse de suivre le modèle occidental. Rester en Afrique pour travailler pour l’Afrique. Ne pas être toujours en train de fuir vers l’Europe. J’ai fait l’expérience. J’y suis allé. Je n’y suis pas arrivé et j’ai compris. Peut-être que c’est à cause de ça que je suis dans une bonne position pour lire les choses. Il y a tellement de frères qui veulent quitter l’Afrique, le pays, tellement de cerveaux qui ont fui pour aller servir d’autres nations. Chacun à sa part de responsabilité dans cette affaire. À un moment donné, on doit accepter et comprendre qu’il n’y a que la révolution. Je ne sais pas comment elle va venir. Pour la révolution mentale, Sankara le faisait. Il amenait les gens à faire du coton, du textile, des vêtements typiquement burkinabé. Il n’y avait aucun bouton de l’Occident sur nos tuniques. Il habillait les élèves, les fonctionnaires. C’étaient les mamans qui s’occupaient du filage du coton. Ça donnait de l’emploi à ces femmes-là qui, aujourd’hui, restent assises à la maison, ménagères. Elles ne font plus rien ! Maintenant le coton qu’on produit est vendu à l’Occident. On doit partir soit directement sur cette révolution, soit sur une révolution forte où on chasse les dictateurs et on impose une révolution mentale par la suite.

Que reste-t-il aujourd’hui, selon toi, de l’héritage de Thomas Sankara au Burkina-Faso ?

La génération de 80, tous les jeunes nés à partir de 1980, qui pourtant ne l’ont pas connu, sont les seuls à se sentir concernés par le modèle Sankara. C’est vraiment dommage. Je croyais que les vieilles personnes allaient se retrouver là-dedans car, eux, l’ont connu. J’ai fait mon premier jour de classe pendant que Sankara mourait. Je ne l’ai pas connu mais je mène un combat qui s »inspire du sien. Je ne sais pas si en rentrant à Ouaga pendant le mois de juillet, je vais survivre mais je mène mon combat.

Quand tu parles de survie, tu as vécu toi-même la répression ?

J’ai été intimidé avant de venir en France par les soldats de Blaise Compaoré. Ils m’ont forcé à faire des pompes, cassé mon téléphone, ont pris mes disques. J’ai été mis sous le soleil plusieurs heures. Heureusement, plus de peur que de mal, ils ne m’ont pas frappé. Ça peut arriver. Il y a un autre artiste qui est engagé aussi. Un aîné qui fait du reggae. Il animait dans une radio de la place. Il s’est fait virer. Ils ont brûlé sa caisse, blessé sa jambe…

Parle-moi de la scène rap au Burkina.

C’est une scène qui se développe mais a du mal à avoir sa propre indépendance. Aujourd’hui si tu fais du rap engagé au Burkina pour conscientiser les gens, tu ne passes pas à la télé ni à la radio, tu n’obtiens pas d’interviews. C’est pourquoi les artistes font un hip hop de « bling bling », juste pour pouvoir accéder à la télé, aux salles de spectacle. Ça passe inaperçu. Il y a beaucoup de groupes de rap. Mais le message, le fond est vide. Si tu choisis de faire du rap comme moi, il faut avoir la chance de venir en France ou en Occident pour faire des concerts et nourrir ta petite famille.

Cela veut dire que ta musique est totalement méconnue dans ton pays ?

Ici, je suis surpris de faire France inter, Radio nova, Radio libertaire, France 24. Au Burkina, mon album ne passe dans aucune radio. Ça veut dire qu’on ne me connaît même pas. À part RFI qui a vraiment fait le buzz. Il n’y a que ça.

Quelles sont tes inspirations musicales ?

Je m’inspire beaucoup de la musique traditionnelle, mais aussi du reggae, du funk. Ça s’entend dans les instrus de l’album. Je tends vers la percussion. Sur Zound Zandé on a l’impression d’entendre le ouarba, un rythme traditionnel de chez nous. C’est le style que ma mère faisait. Cette musique se danse avec les reins. La calebasse et d’autres instruments, qui tiennent dans la main, créent ce rythme. J’ai commencé par ça. Il y a des instrumentistes traditionnels, qui ont vingt ans de carrière, dont j’ai toujours l’album. J’écoute ça et aussi du reggae : Tiken Jah Fakoly ; du rap : le Sénégalais Didier Awadi et IAM. C’est tout ça qui m’inspire.

Peux-tu évoquer le projet « Génération bénie » en 2003 : du rap mélangé avec des instruments traditionnels.

Après l’échec de mon aventure, je suis rentré au pays. Du coup, j’ai rencontré un ami Jah Kim, avec lequel on a formé un groupe. Au départ ça s’appelait « IBM » : Idiot Black Movement. On rappait sur des mixtapes, sur des instrus déjà travaillés par des Américains. On n’avait pas d’instruments traditionnels. Un an plus tard on a découvert un vieux qui jouait d’un instrument appelé kundé, avec deux petites cordes. On a repéré un autre qui jouait du violon traditionnel, plus un autre jeune qui jouait du djembé. On s’est dit que ce serait une bonne idée de poser sur ces instruments-là. Quand on a fait cette rencontre on est devenu « Barka Buudu ». Ce sont deux langues différentes. barka c’est en dioula et buudu en mooré. On a formé un groupe pendant plus de quatre ans. C’est là qu’un réalisateur bordelais est venu me trouver. On a même fait un concert au Centre culturel français de Bobo-Dioulasso. Après ça, c’était compliqué d’enregistrer tout le groupe. Ça demande beaucoup de moyens et de temps. Les Bordelais n’avaient que dix jours. Ils sont venus avec les instrus du beatmaker. Je me suis retiré du groupe et j’ai enregistré mon premier album solo. C’était en 2009. Ce n’est pas sorti physiquement, mais c’est téléchargeable gratuitement sur mon myspace.

Pour revenir sur Zound zandé dans quelles conditions a été conçu cet album ?

Ça a d’abord été entièrement réalisé par le beatmaker bordelais Redrum. C’est lui qui a fait ses samples. Sur le premier album il avait déjà fait deux instrus : « To Biiga » et « Un monde sans guerre ». Le reste avait été produit par son grand frère. J’ai composé mes chansons à Ouaga et ils sont venus derrière. Sur le deuxième, Redrum m’a enregistré à Bordeaux, par le biais du réalisateur, qui est aussi le manager et producteur. C’est lui qui a mis la main à la poche pour payer le studio, mon visa et mon billet d’avion. Le label américain Stones Throw a fait le mastering. On ne croyait même pas qu’ils allaient accepter de le faire. On a juste fait l’album. On l’a envoyé : « Allez Dave Cooley écoute ça ! On aimerait que tu nous aides pour le master. »Avant de lui faire parvenir l’album on lui a écrit. Il mastérise sur commande. Tu envoies l’album. Il choisit les morceaux qui sont bons et il mastérise. Si un des morceaux n’a pas de la gueule il ne mastérise pas. Il ne recherche pas l’argent mais le bon boulot. On avait peur de lui envoyer l’album parce qu’il travaille avec des mecs comme Jay Dee. Du coup on a tenté notre chance comme on jette une bouteille à la mer. Il nous a tout de suite répondu : « C’est bon, les instrus sont bien, le flow est bien ». Il a accepté de le faire à prix modique. On était agréablement surpris.

Parle-moi des featuring.

Il y a Yao du groupe Djantakan sur « Kari Ka Kianfo ». Il vient du Togo mais vit à Paris. Je l’ai contacté sur facebook. Je l’avais déjà repéré en spectateur à « Waga Hip Hop » où il est venu deux fois. Il a écouté mon premier album. Je lui ai envoyé deux morceaux. Il a tripé sur « Kari Ka Kianfo ». J’étais sur Bordeaux. Il a enregistré de son côté à Paris. C’est pareil avec la chanteuse Iyadede. Elle a rencontré mon réalisateur sur le net. Elle lui a dit qu’elle aimerait chanter avec moi. On lui a envoyé deux morceaux pour qu’elle choisisse et pose dessus. Un titre « Habiba » qui n’est pas sur le disque et « Afrique Yanbré ». Elle a retenu « Afrik Yanbré ».

Pourquoi ce son très occidental dans l’album ?

Ce n’est pas un choc des cultures mais une fusion. Quand on écoute mon flow sur les instrus, ça surprend. Un mec qui fait des sons soul funky rock et moi qui vient poser ma voix dessus avec un style vraiment africain. On est parti sur cette recherche-là. Arriver à mélanger tout ça pour voir ce que ça va donner. Je surnomme cette fusion le « warbarap ». Le warba parce que quand vous prêtez attention à mon flow c’est du warba. Je fais du rap sur des instrus rap. C’est vraiment un choix. Enlever mon flow qui était sur du kundé et du violon traditionnel et le poser sur des instrus vraiment old school. Voilà ce que ça donne aujourd’hui.

Ta sensibilité est différente quand tu rappes en français, en mooré ou en dioula ?

Forcément. Ma manière de chanter, de rapper diffère quand je passe d’une langue à l’autre. Par exemple, en français, je suis moins rapide sur mon flow, sur la cadence des mots. Je suis bien posé pour que les gens puissent bien comprendre. En mooré et en dioula je suis naturel. En français j’essaie d’être le plus soft possible pour que le message passe. En mooré et en dioula le message passe aussi mais c’est tout à fait naturel parce que ce sont des langues que je maîtrise mieux. Mais le fond reste le même.

Tu as vécu l’exode, la galère. Beaucoup d’Africains ont cru à un Europe « Eldorado ». Est-ce qu’avec la dureté des lois sur l’immigration en Europe, tu sens que cette perception a changé au Burkina ?

Ce n’est qu’un leurre. Quand on va sur le continent africain, il y a toujours des mecs qui se battent à mort pour venir ici. Les gens ne savent pas exactement ce qui se passe ici. Je pense que ce problème-là est celui des médias. Les médias ne nous disent pas la vérité. Quand on est là-bas on ne voit pas les frères qui viennent en France, rament, qui n’arrivent pas à trouver du boulot, dorment dehors… On ne nous montre pas ça. On ne nous montre pas qu’il y a des Français qui sont au chômage, qui n’arrivent pas à travailler, à vivre au même rythme que les autres. De l’autre côté, ce qu’on montre de l’Afrique ici, c’est la misère, les épidémies, les guerres. Dans le film documentaire Tamani, le réalisateur bordelais fait mon portrait. On est parti dans tout le Burkina-Faso. La démarche a été de montrer des gens qui travaillent, qui ont le sourire. On ne voulait pas d’images de gens malades, qui mendient, les morts, les cadavres… On a décidé de sortir du cadre des films qu’on voit tout le temps sur l’Afrique. On a suivi des gens au travail : des éleveurs, des jardiniers qui travaillent le chanvre, des jeunes qui chargent les camions dans la rue, qui font de la soudure, de la menuiserie. On a filmé les boxeurs, les élèves qui vont à l’école, les enfants qui s’amusent, qu’on sente la joie. On a mis l’accent sur ça pour interpeller les Africains : « Vous voulez vraiment venir ici ? Mais regardez comment c’est ! Ne restez pas sur l’image des échangeurs, des gratte-ciel, des immeubles, des autoroutes. Ne croyez pas qu’ici c’est le Paradis tout fait. »L’année dernière, je suis retourné au Burkina et j’ai dit à mes potes : « Arrêtez de rêver. J’ai vu des mecs dormir dans le tunnel du métro. J’ai vu des mecs qui me tendaient la main, qui me taxaient des cigarettes. »Le premier jour où j’ai atterri à Marseille, on m’a tendu une boîte, demandé une pièce pour manger. J’ai donné cinquante centimes. J’ai vu un carton : « j’ai faim ». C’était mon premier jour ! J’avais encore ma valise et mon sac à dos. Ça m’a marqué. Quand on est au Burkina on ne nous dit pas ça. On ne sait pas qu’il y a ça ici. Quand je leur ai expliqué, beaucoup de mes potes ont dit : « Toi tu nous racontes quoi ! Tu es parti. Tu vas encore repartir. Tu as dit que l’année prochaine tu repars ? Si c’est pas bon pourquoi tu repars ? »Ces gars-là veulent venir en France mais ne savent pas comment. Moi je suis venu juste pour un mois et demi faire mon concert et puis repartir. Maintenant, quand tu veux venir ici, il faut savoir comment. On ne m’a pas dit de ne pas venir. On vit dans un monde où chacun est libre de voyager comme il veut. Il y a des Français, des Américains qui s’installent au Burkina. C’est normal. Mais ces gens-là savent ce qu’ils veulent faire. Ils sont venus avec leurs moyens, leur métier. Ils se sont installés. Ils se sont mis à travailler. Mais si je viens sans métier, sans savoir pourquoi, c’est là que c’est le plus dangereux. Ce rêve européen n’a pas fui la tête des gens là-bas. Sur le continent il y en a qui prennent la route du désert que j’ai prise. En ce moment il y a des gars qui sont en train de marcher !

Comment analyses-tu ce phénomène migratoire des Africains vers l’Europe ?

Les Européens viennent chez nous, tranquilles, avec leurs moyens. Mais nous, on vient comment ? On n’a rien et on veut travailler, s’installer. C’est différent. Par exemple, dans ma famille quand quelqu’un vient chez moi il m’apporte de la nourriture. Il est visa free. Si demain il vient je vais l’accueillir. Il apporte sa nourriture et il m’apporte même à manger. Quand je vais chez lui, je repars avec de la nourriture. Au bout d’un moment il va me dire : « C’est chiant. Tu restes chez toi ! »Quand nous, on vient on n’a rien. On vient tout chercher ici et repartir. Mais quand les occidentaux s’amènent là-bas, ils vont à leur hôtel. Ils ont déjà calculé le nombre de jours qu’ils vont faire. Ils savent tout à l’avance. Ils ont fini leur séjour et s’en vont. Ils dépensent de l’argent sur le continent. Nos ambassadeurs ne peuvent pas leur refuser le visa car c’est du tourisme. Le tourisme nous permet de manger. S’ils étaient dans le même contexte que nous, on leur refuserait le visa. Ils viennent en tant que touriste dépenser ce qu’ils ont. Nous venons chercher ici pour ramener en Afrique. C’est différent.

Comment vois-tu l’avenir de ton pays ?

Je ne veux pas être fataliste. Je crois à un éventuel changement pour mon pays. C’est un vaste chantier. On a des pénuries d’eau, d’électricité. Si ça continue d’aller dans ce sens-là sans que quelqu’un fasse quelque chose, l’avenir est sombre. Il y aura toujours des personnes pour critiquer, se battre. Il ne faut pas que les gens se morfondent dans le silence, à pleurnicher. Il faut qu’on fasse quelque chose pour changer ça. Des artistes se font attaquer parce qu’ils ont dit des choses, des journalistes sont assassinés. Le peuple reste à regarder. Tout le monde paie les pots cassés. Il a fallu la mort de Norbert Zongo pour qu’on puisse enregistrer notre musique dans un studio. Mais on ne peut toujours pas la diffuser. On va se battre pour que ça soit diffusé. Avant, si tu enregistrais dans un studio, le lendemain il brûlait. Les radios privées qui arrivent à diffuser ont toujours des problèmes. On les menace de fermeture. Il faut que ces gens-là tiennent bon, comme les artistes. On ne va pas s’arrêter en chemin, sauf si ça nous coûte la vie. J’essaie juste d’interpeller les gens. L’avenir de cette nation est entre nos mains. Nous on ne sera pas là. Mais nos enfants vont changer les choses.

Quels sont tes projets ?

L’album poursuit son bout de chemin. On ne compte pas s’arrêter là. RFI, France 24 nous soutiennent. On prépare le troisième album. On essaiera d’inviter du monde, de faire un album plus long que celui-ci, et d’inclure des parties live. Je joue avec un groupe basse batterie scratch MPC. On aimerait aussi inclure des cuivres. D’ici mars 2012 il devrait y avoir quelque chose dans les bacs.

http://www.myspace.com/artmelodyrecords///Article N° : 10318