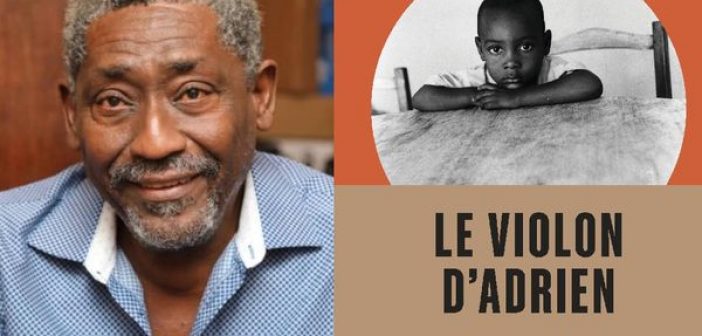

Né en 1958 à Port-au-Prince, l’écrivain vivant le plus lu en Haïti est de passage à Paris : Africultures a eu le plaisir de rencontrer Gary Victor et d’évoquer avec lui son dernier roman, Le Violon d’Adrien, paru en 2023 aux éditions Mémoire d’encrier, mais aussi de parler de ses projets et de sa vision de la littérature.

Annie Ferret : Gary Victor, vous jouissez en Haïti d’une très grande visibilité. On vous connaît un peu moins en France, mais vous y comptez des lecteurs fidèles. Quel est votre rapport à vos lecteurs, d’ici et de là-bas ?

Gary Victor : Ici, il y a beaucoup de curiosité, l’envie de découvrir une autre littérature et aussi Haïti, dont on parle toujours quand ça va mal. Je crois que c’est une littérature dont les récits fonctionnent différemment et c’est ce qui attire le public et le rend curieux. Ce qui donne une touche particulière peut-être à la littérature d’Amérique Latine, à laquelle il faut adjoindre la Caraïbe et Haïti, l’Afrique aussi, parce que c’est un peu le même foisonnement, c’est qu’en général, c’est une littérature moins nombriliste, moins individualiste, portée non pas sur l’amour du moi, mais sur l’amour des autres. Le visible et l’invisible s’y côtoient, sans frontière, tout fait partie d’un tout, le quotidien, la mémoire, les mythes, tout y est amalgamé et mêlé de beaucoup d’humour et de fantaisie. C’est toujours un chant à la vie, même s’il y a de la désespérance.

Et, pour ce qui est des lecteurs en Haïti, je crois que ce qui leur plaît, c’est la proximité, le regard très sincère, du moins, je l’espère, que je porte sur la vie, ma société, les gens, un regard décomplexé et sans tabou, que ce soit sur les mythes ou les croyances. Les lecteurs se sentent proches des personnages, ils entrent parfois aussi dans un univers qu’ils auraient aimé fréquenter.

Mais qu’ils ne fréquentent pas ou qui n’est pas tout à fait le leur… Un peu comme Adrien et son violon ? Comme quand Monsieur Nino s’exclame : « Un petit Haïtien qui rêve de devenir un virtuose du violon ! » Il souligne que c’est incongru, un rêve fou, en quelque sorte, presque une transgression…

La mère d’Adrien, c’est un peu la mienne, c’est son portrait, cette mère d’un milieu populaire, mais qui lit beaucoup et emmène son enfant au concert. Il ne faut pas lire la fin comme une réussite. Le fait qu’après toute cette quête, l’objectif, c’est-à-dire le violon, soit atteint, c’est un cauchemar pour Adrien. C’est bien sûr une initiation accélérée, initiation à la vie, à la ville, à sa société, et finalement, toute cette volonté déployée est vaine. Tout le roman est bâti sur cette fin, c’est anodin que Monsieur Benjamin lui apporte le violon, c’est tout ce qui précède qui compte, la lumière qu’il a recherchée et qui l’a fait sombrer. Il y a des volontés qui peuvent être meurtrières. On peut avoir une quête noble, mais quand la volonté est poussée à l’extrême, elle peut devenir meurtrière pour vous et pour les autres.

Pouvez-vous dire un mot du roman qui sort aux éditions Philippe Rey en avril prochain, Les pages blanches de la détresse ?

Celui-ci, c’est un roman tellement complexe ! En fait, je l’ai écrit avant, il est tellement violent, dur et fou ! Pour en dire un mot, c’est l’histoire d’un écrivain plongé dans le chaos d’Haïti et qui se retrouve en proie au syndrome de la page blanche, or il veut continuer coûte que coûte à écrire et il essaie de trouver dans ce qu’il vit le début d’un récit, sans qu’on sache vraiment s’il est dans sa folie ou dans la réalité, d’autant qu’il a des troubles de la mémoire, bien réels, ceux-là, et des accès de schizophrénie. Un écrivain peut difficilement aller au-delà de la réalité, elle le dépasse toujours. Souvent, on pense aller trop loin et c’est la platitude absolue de ce qu’on a écrit qui nous saute aux yeux devant le déploiement de la violence dans la réalité. La réalité surgit et surprend à un point tel qu’on a envie de déchirer ce qu’on a écrit. En même temps, on sait qu’on ne peut pas tout saisir, c’est comme si on prenait une photo, les sens mêmes ne permettent pas de tout voir, même Dieu n’a pas pu être omniscient : il a tout recommencé !

Deux livres en l’espace de quelques mois, chez Mémoire d’encrier, votre éditeur au Canada, chez Philippe Rey, en France, c’est une énorme actualité pour un écrivain qui a toujours été prolixe, mais avez-vous parfois l’impression que le temps s’accélère ? L’âge amène-t-il une urgence à faire et à dire ? Est-ce qu’on y pense quand on écrit ?

On est pressé de publier, oui. De toute manière, que je vive dix, vingt ou trente ans encore, je vais m’arrêter. J’ai peut-être devant moi encore trois ou quatre romans, pas davantage, parce que beaucoup de mes textes sont épuisés. Le travail de réédition est toujours un gros travail de traque de toutes les imperfections de l’œuvre, c’est toujours angoissant. Zulma va rééditer La Piste des sortilèges, Mémoire d’encrier veut reprendre Le diable dans un thé à la citronnelle, c’est du travail, ça prend du temps.

Est-ce qu’on n’a pas envie de réécrire, quand des textes anciens s’apprêtent à reparaître et qu’on doit les relire ?

Non, je n’ai rien envie de changer. J’ai d’ailleurs la chance de ne pas avoir de textes dans les tiroirs, tout ce que j’ai écrit a été publié. Des projets, oui, mais peu, comme je disais, deux ou trois romans, et je sais lesquels. Par exemple, Philippe Rey m’a demandé un texte plus personnel, or il y a ce texte qui a eu un gros succès en Haïti, Le cercle des époux fidèles, mais qui est le seul dont Vents d’ailleurs n’avait pas voulu, justement parce qu’il relevait moins de l’engagement que du récit plus intime, tous mes textes déjà parus chez Philippe Rey font revenir le même personnage, parce que j’aime accompagner mes personnages, et il reviendra encore, vers la fin de sa vie peut-être, une sorte de livre-testament faisant un retour sur la relation de cet écrivain avec les femmes qu’il a connues, avec son pays…

J’ai aussi le rêve d’écrire un jour un roman de science-fiction. Je voulais écrire un livre en créole, ça, je l’ai fait, en réalité, celui-là est le seul dans mes tiroirs, mais parce que je l’ai à peine fini. C’est un polar. Un livre en créole, c’est très difficile, parce que je ne veux pas le céder à une université américaine qui serait intéressée à la langue créole, je veux un circuit normal. Celui-là, pour l’instant, il attend.

J’imagine que vous êtes très sollicité par les jeunes, jeunes lecteurs, jeunes aspirants écrivains. Sentez-vous des changements dans les aspirations et les manières d’écrire de ces jeunes ? Quel dialogue entretenez-vous avec eux ?

C’est un des paradoxes en Haïti. On est dans un pays chaotique, sans gouvernance, avec des citoyens livrés à eux-mêmes et qui s’organisent en autodéfense, surtout dans la région métropolitaine, pas partout, et beaucoup de jeunes lisent. Il y a des bibliothèques qui ont rouvert, les écrivains sont accueillis dans les écoles avec un enthousiasme inimaginable, comme des stars, c’est pire dans les écoles de filles. Je donne des ateliers d’écriture très fréquemment, tous les deux mois. Avec la maison C3 éditions, on a déjà publié quatre ou cinq recueils de textes écrits par des jeunes. Tous, ils se trouvent confrontés à la violence, ils grandissent trop vite et ils lisent parfois des textes qui ne sont même pas de leur âge, mais c’est aussi leur vie qui veut ça… Un pays chaotique mais une jeunesse vivante, très vivante… et qui lit !

Propos recueillis par Annie Ferret, le 22 février 2024