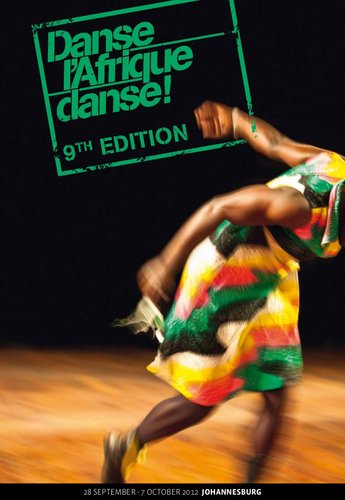

La Biennale Danse, l’Afrique Danse! a donné à voir une quarantaine de spectacles. Un marathon chorégraphique intense.

Une semaine. C’est à la fois beaucoup et pas assez. Avec une programmation aussi dense (44 compagnies venues de 15 pays d’Afrique et de l’Océan indien), la Biennale est passée vite, très vite. Si les professionnels (France, États-Unis

) ont fait le déplacement pour repérer les futures pépites de leurs programmations – preuve que le festival qui fait partie aujourd’hui des grands rendez-vous chorégraphiques internationaux – le public sud-africain, lui, peu sollicité localement, n’aura pas répondu à l’appel. Malgré cela, la Biennale aura été l’occasion de belles rencontres et collaborations, comme celle du Congolais Florent Mahoukou et du Sud-Africain Gregory Maqoma ou celle du Mozambicain Panaibra Gabriel Canda et du Sud-Africain Boyzie Cekwana (The inkomati (dis)cord). Nouveauté cette année : le concours a disparu. « Nous étions arrivés à un niveau où beaucoup d’artistes n’étaient plus dans la disposition de participer à un concours tout en ayant pourtant leur place dans la biennale », explique Sophie Renaud, directrice du département des Échanges et Coopérations artistiques de l’Institut français. « Le concours a permis de mettre en avant des artistes qui ont aujourd’hui autre chose à montrer à leur communauté artistique. »

Souvent isolés dans leur pays, les danseurs africains invités ont ainsi accès à un large aperçu de la création sur le continent. « La Biennale n’est pas un festival comme un autre. Il ne se veut pas un’best of’ de la création chorégraphique en Afrique. C’est un espace de dialogue, de création et de rencontres. L’idée est de laisser place à l’émergence, voire à la fragilité de certaines pièces », précise Sophie Renaud. Un mélange, donc, de chorégraphes reconnus, dont certains ont véritablement traversé l’histoire de la Biennale, comme le Congolais Faustin Linyekula, et d’artistes de la jeune génération. « C’est un plaisir de venir ici », se réjouit le Sénégalais Alioune Diagne. « Cela permet aux artistes de se rencontrer, pas seulement de montrer leur dernier travail. C’est une façon de dire : je suis ouvert, jugez ma pièce. C’est important en tant que danseur et chorégraphe. »

Même si les artistes travaillent chacun de leur côté, des thèmes communs se sont dégagés cette année. On aura vu beaucoup de corps qui s’affrontent, se jettent au sol, qui prennent des coups. « Cette manière de se jeter sur un plateau, c’est une perception du monde partagée, note Sophie Renaud. Les artistes parlent de notre monde, violent, en crise économique. » On retrouve beaucoup de clins d’il à la boxe et à ses mouvements, comme chezDelavallet Bidiefono ou Andréya Ouamba. Et des scènes de groupes, de danseurs qui s’adressent au public, invectivent, crient, parfois sans émettre aucun son, dans Wake up de Maqoma/Mahoukou, Ou vers ? de Delavallet Bidiefono Sueur des ombres d’Andryéa Ouamba, ou 250 km à pied en deux jours de Franck Michel Bakeloko

Une façon d’évoquer les changements politiques et sociaux à l’uvre mais un symbole, aussi, de la difficulté d’être danseur sur le continent. « C’est dur de danser en Afrique », explique Delavallet Bidiefono. « C’est un double combat : contre les tabous, la société, la religion et pour survivre. C’est un combat qui commence à votre réveil : les danseurs travaillent le plus souvent pour eux seuls, pour la danse. En Afrique, il y a une urgence, cherchons à faire plutôt qu’à dire ! Germaine Acogny ou Salia Sanou y ont cru et ont fait des choses. Je suis aussi quelqu’un qui croit. J’en suis à ma dixième chorégraphie et c’est très important d’avoir une compagnie, des danseurs qui travaillent ensemble. Tu portes les gens et vice-versa. Il est nécessaire d’avoir un corps mais aussi des lieux et des festivals comme celui-ci en Afrique. Aujourd’hui, des compagnies africaines sont présentes au festival d’Avignon, on a fait du chemin ! Mais on a encore de la route à faire

»

C’est un fait, la danse africaine a aujourd’hui trouvé sa place à l’international. « L’avenir de la danse africaine contemporaine, c’est l’avenir de la danse contemporaine en général. Tant qu’il y aura des artistes qui ont des choses à dire et qui trouvent des lieux où s’exprimer, comme cette biennale, ça ira. Le festival a servi de tremplin. Mais c’est une manifestation structurante qui a accompagné un mouvement sans jamais se substituer à cette dynamique », résume Sophie Renaud. « Cette année, j’ai été frappée par la liberté des propos, la maturité et l’engagement pour dire le monde et l’importance de la relation à l’autre et aux autres ».

Les pièces évoquent la tyrannie, la soumission. Le Congolais Delavallet Biedefonoa travaillé sur la violence faite aux femmes dans Ou vers ? L’une des danseuses est retenue par un filin, se débat, pédale dans le vide. Une impuissance qui se transforme ensuite en course folle, fatigante. La pièce alterne avec d’autres passages plus poétiques évoquant la maternité. « L’idée de la pièce, c’est le statut de la femme sur mon continent. C’est un thème que j’ai en tête depuis longtemps car j’ai vu ma mère s’occuper de nous, nous nourrir, nous, ses neuf enfants, alors que mon père était souvent absent. En Afrique, la femme est bannie, négligée. Elle n’est pas écoutée, n’a pas de parole. C’est un vrai combat que les femmes mènent aujourd’hui pour faire des études, accéder à des postes importants. Je mène le même combat dans la danse : exister, se faire entendre, survivre. »

La condition féminine est un thème récurrent, peut-être parce que la participation de danseuses et chorégraphes a été remarquée lors de cette édition (elles étaient quasi-absentes il y a deux ans). Ainsi, la Sénégalaise Fatou Cissé qui, dans Regarde-moi encore, commence sa pièce en androgyne et termine en fille ultra-sexy. La pièce a été créée entre Ouagadougou (à la fameuse Termitière) et Toulouse, en France. « Le sujet de la place de la femme dans la société me touche directement. En tant que danseuse, j’ai du mal à me faire accepter comme femme mariée, mère d’un enfant. J’ai voulu évoquer des femmes aux caractères et aux personnalités différents, qui s’expriment par rapport à leur milieu, leurs traditions, leur religion, leur culture. Et voir comment chacune se défend face à tout cela. Je me suis inspirée de ce que je vois autour de moi, en Afrique mais aussi en Europe. » Fatou Cissé, qui défend son style métisse, mélange d’influences : « La danse traditionnelle est importante chez nous. Il ne faut pas forcément la rejeter mais voir comment s’en servir pour développer une forme contemporaine. On dit souvent que les danseurs et chorégraphes africains copient l’Occident mais je ne suis pas d’accord. Je revendique d’être une femme moderne, indépendante et créatrice ».

Le Tunisien Radhouane el Meddeb explore, lui, les relations hommes/femmes et chorégraphie sa propre réflexion identitaire dans Ce que nous sommes. Les silhouettes des danseurs émergent de la pénombre dans un bruit de sable crissant sous leurs pas. Ils s’effleurent, se jaugent. La méfiance tourne à la tendresse puis à la violence. Si l’on ne peut s’empêcher d’y lire une allégorie de la Tunisie d’aujourd’hui, la pièce a pourtant été écrite en 2010, inspirée par le décès du père du chorégraphe.

Enfin, dernier thème récurrent : la politique. Le Sénégalais Alioune Diagne a choisi de parler des changements en cours dans son pays par le biais de l’humour. La pièce Banlieue, terminée en mai dernier, évoque notamment les manifestations pour l’alternance politique. « Mes émotions, c’est pleurer ou rire. Dans mes solos, j’ai toujours eu tendance à être sérieux, là, j’ai volontairement cherché l’humour », explique-t-il. Quant à Boyzie Cekwana et Panaibra Gabriel Canda, ils livrent une pièce forte sur les restes de la colonisation. L’humour est ici noir et grinçant et la présence d’une danseuse handicapée, à qui il manque les deux jambes, renforce le propos. Une façon de se libérer du corps du danseur. Comme Panaibra Gabriel Canda qui, dans son magnifique solo, Time and space: the marrabenta solos, porté par les sanglots de la guitare acoustique de Jorge Domingos, évoque lui aussi l’indépendance de son pays et sa quête d’identité. « J’ai besoin d’en finir avec le corps noir, le corps africain

Je vais créer le corps de l’homme nouveau », clame-t-il. Un corps transfiguré. Pas forcément dans les normes. Comme celui du Malien Aly Karembé qui dans Sorciers, semble danser pour sauver sa peau. À voir son corps de lutteur danser dans un rayon de lumière on se dit que oui, il y a bien de la sorcellerie. De la magie.

///Article N° : 11080