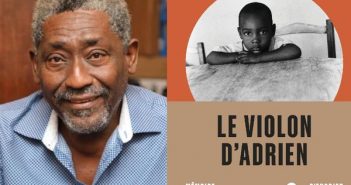

Rodney Saint-Eloi a créé en 2003, à Montréal, la maison d’édition Mémoire d’Encrier. A l’occasion de cette date anniversaire, Africultures a rencontré cet éditeur et auteur porteur de lumière.

Africultures. Poète, romancier, essayiste, éditeur, Rodney Saint-Éloi, vous faites tout sans céder jamais à l’exigence, parlez nous de votre vie d’écriture.

Rodney Saint-Éloi : J’aime l’étiquette d’écrivain-éditeur, parce que l’éditeur est un homme qui vit dangereusement, il doit être dans l’altérité, regarder l’autre et, en même temps, être en soi. Or aujourd’hui, toutes nos lectures sont interrompues. Le métier d’éditeur apprend à se cacher pour lire. Césaire avait une formule, il disait qu’il faut être solitaire et solidaire, on se cache pour comprendre le monde, pour être conduit jusqu’à l’Autre et dénouer les nœuds dans la relation, et c’est infini, parce qu’un livre apporte toujours d’autres questions. Avant, je travaillais avec la relation et le tout-monde de Glissant, mais après avoir publié le Contrat racial de Charles Mills, je considère les choses autrement. Je crois que c’est cela penser, c’est penser tous les jours et penser aujourd’hui autrement qu’hier. La question que Charles Mills m’a forcé à me poser, c’est : comment Glissant aurait-il reformulé le Tout-Monde après avoir lu le Contrat racial ? Beaucoup d’intellectuels africains francophones à qui j’ai posé la question n’avaient pas lu le Contrat racial, il n’était pas parvenu jusqu’à eux en anglais. Pourtant, il a connu un grand succès dans le monde anglophone, mais quand je vois ce qui se passe au niveau de la traduction, je me pose la question des angles morts, de tout ce qui a été silencié. Comment respecter les voix et les imaginaires de tous ces peuples qui ont été silenciés ? Comment peut-on passer à côté de certains livres ? De ce point de vue, être écrivain est nécessaire, parce que cela nourrit le regard que je porte sur l’écriture, comme si je savais ce que sont les recettes, et les recettes, il y en a trop, alors que je cherche quelque chose de neuf et de bouleversant.*

Je me pose la question des angles morts, de tout ce qui a été silencié. Comment respecter les voix et les imaginaires de tous ces peuples qui ont été silenciés ? Comment peut-on passer à côté de certains livres ?

Vous pensez que l’éditeur doit toujours porter une utopie ?

En tout cas, il doit révéler. C’est pour moi une éthique. Je me dis qu’on ne peut pas se contenter de vendre des livres, on doit changer le monde, c’est-à-dire changer le regard. Et ne jamais oublier l’intimité d’êtres humains qui se rencontrent. On lit un auteur et ça nous rend vivant. Je croyais être seul et je me rends compte qu’il y a une cosmovision, je suis partie prenante de quelque chose qui est plus grand que moi et je ne le savais pas. Quand j’ai lu pour la première fois Ocean Voung, Ciel de nuit blessé par balles, ça m’a bouleversé. Pareil quand j’ai découvert les premiers livres de Makenzy Orcel, Joséphine Bacon ou Felwine Sarr. On part à la rencontre de quelque chose qu’on ne connaît pas et qui serait de la littérature. À l’inverse, j’ai peur de la mondanité autour de la littérature. La littérature est appelée à réparer les histoires que les politiciens sont incapables de résoudre. Elle se cache toujours, même dans les librairies, elle se cache. Les pyramides de livres sont pour le commerce, alors que certains livres discrets nous éclaboussent. C’est pourquoi on ne peut pas être éditeur, si on n’est pas indépendant, si on ne peut pas accepter la diversité de ton, de langage, de couleur, et accepter d’autres voix que la nôtre. Le livre, c’est un risque, et aujourd’hui, le plus souvent, on « adapte » au public au lieu d’éditer, mais ce n’est pas cela, éditer, c’est avoir la conscience d’une individualité, être au-dessus et donner le meilleur, mais ce n’est pas élitaire, simplement, il ne s’agit pas de plaire ou de séduire, d’être dans les raccourcis de l’adaptation, sinon on évacue l’écrivain et même lui se met à regarder du côté du public au lieu de regarder vers l’intériorité. Si la littérature devient Hollywood, on perd le symbolique et le dépassement. Les petites maisons d’édition, comme les pays placés face à l’extrême, amènent des choses en marge, or les marges ont toujours révolutionné les centres. Il faut laisser entrer en soi ces marges subversives.

Les pyramides de livres sont pour le commerce, alors que certains livres discrets nous éclaboussent. C’est pourquoi on ne peut pas être éditeur, si on n’est pas indépendant, si on ne peut pas accepter la diversité de ton, de langage, de couleur, et accepter d’autres voix que la nôtre. Le livre, c’est un risque, et aujourd’hui, le plus souvent, on « adapte » au public au lieu d’éditer

Un pays placé face à l’extrême, on revient là à Haïti…

Vivre en exil, c’est répondre à une seule question : d’où viens-tu ? Tout me ramène toujours au pays natal et à la négritude. Comme écrivain et éditeur, il m’est arrivé de chercher des historiens sur Haïti. C’est comme ça que j’ai publié d’abord Passion Haïti, puis avec Yara El-Ghadban, Les racistes n’ont jamais vu la mer. À Haïti, la question du racisme ne se pose pas en tant que telle. J’ai découvert que j’étais noir à Montréal. En créole, le mot nèg signifie « être humain ». Les êtres humains sont tous dans un cercle à part égale, on est tous ensemble, y compris les enfants. De ce point de vue, l’exil m’a diminué. Dans mes livres, c’est comme si j’avais lutté contre le racisme sans le savoir, tout simplement en faisant miroiter les visages des gens que j’aime pour les présenter, comme Bertha, ma mère, parce qu’ils ne sont pas dans les musées. On était finalement les mieux placés, Yara et moi, pour écrire sur le racisme, parce qu’elle est palestinienne, que je suis haïtien et qu’on n’a pas écrit un livre à charge contre les Blancs. Il ne s’agit pas de commencer par ce précepte : je suis noir, donc j’ai raison. Il faut chercher les « traîtres à la race », comme les appelle Mills, et d’abord essayer de comprendre. Dans nos cultures, il est impossible de trouver des personnes et des non-personnes. On est des vivants parmi les vivants. Quand on a écrit ce livre, on n’était pas dans l’inimitié, on est simplement retournés à nous, à nos cultures, on a pris du recul pour voir comment le racisme était venu à nous la première fois. Donc si l’exil m’a diminué, l’édition a fait de moi un être amélioré. Pour un Haïtien, il est difficile de dire qu’il est féministe, on a intégré depuis longtemps que le masculin serait supérieur au féminin. Il est difficile de casser les images, il faut les déconstruire et c’était plus facile d’essayer de déconstruire cette chose-là entre nous, avant de parler de racisme. Et, par exemple, ça passe par un livre fondateur : Femmes rapaillées. Dans L’homme rapaillé, Gaston Miron avait écrit : « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence ». Femmes rapaillées est une sorte de continuation. Il s’agit d’un ouvrage collectif sous la direction d’une Québécoise, Isabelle Duval, et d’une Algérienne, Ouanessa Younsi. Le livre de Miron a traversé la littérature québécoise pendant cinquante ans, il a été réédité par Gallimard avec une préface d’Édouard Glissant. Isabelle et Ouanessa ont repris ce texte dans une perspective féministe en invitant plus de quarante femmes à repenser cette phrase liminaire comme recommencement de la société québécoise, de l’écriture, du corps, du regard, et ce sont des voix de femmes très diverses et de tout âge, qui avaient grandi ou écrit sous la dictée de Miron, qu’on entend. Ensuite, il y a deux recueils de nouvelles, écrits sous la direction de Léonora Miano. Dans Première nuit, elle fait parler de sexualité dix hommes noirs et dans Volcaniques, ce sont douze nouvelles de femmes noires qui leur répondent. Quand on lit les deux, c’est comme si, avec les femmes, il y avait moins d’artifice, comme si elles savaient mieux ce qui se passe dans le corps, le leur et celui de l’autre. L’imaginaire féminin va plus loin dans cet inventaire de la jouissance, c’est comme si le pénis était presque un handicap. Ces livres apprennent beaucoup et ils permettent de repenser la relation femme-homme, sans avoir besoin de parler de féminisme, comme on le définit en occident. Le conquérant n’est pas toujours celui qu’on croit. C’est au fond cela que l’on voudrait toujours, qu’à chaque livre se dégage une histoire et que ce ne soit jamais la même histoire.

Vivre en exil, c’est répondre à une seule question : d’où viens-tu ? Tout me ramène toujours au pays natal et à la négritude. Comme écrivain et éditeur, il m’est arrivé de chercher des historiens sur Haïti. C’est comme ça que j’ai publié d’abord Passion Haïti, puis avec Yara El-Ghadban, Les racistes n’ont jamais vu la mer. À Haïti, la question du racisme ne se pose pas en tant que telle. J’ai découvert que j’étais noir à Montréal. En créole, le mot nèg signifie « être humain ». Les êtres humains sont tous dans un cercle à part égale, on est tous ensemble, y compris les enfants. De ce point de vue, l’exil m’a diminué. Dans mes livres, c’est comme si j’avais lutté contre le racisme sans le savoir, tout simplement en faisant miroiter les visages des gens que j’aime pour les présenter, comme Bertha, ma mère, parce qu’ils ne sont pas dans les musées. On était finalement les mieux placés, Yara et moi, pour écrire sur le racisme, parce qu’elle est palestinienne, que je suis haïtien et qu’on n’a pas écrit un livre à charge contre les Blancs. Il ne s’agit pas de commencer par ce précepte : je suis noir, donc j’ai raison. Il faut chercher les « traîtres à la race », comme les appelle Mills, et d’abord essayer de comprendre. Dans nos cultures, il est impossible de trouver des personnes et des non-personnes. On est des vivants parmi les vivants. Quand on a écrit ce livre, on n’était pas dans l’inimitié, on est simplement retournés à nous, à nos cultures, on a pris du recul pour voir comment le racisme était venu à nous la première fois. Donc si l’exil m’a diminué, l’édition a fait de moi un être amélioré. Pour un Haïtien, il est difficile de dire qu’il est féministe, on a intégré depuis longtemps que le masculin serait supérieur au féminin. Il est difficile de casser les images, il faut les déconstruire et c’était plus facile d’essayer de déconstruire cette chose-là entre nous, avant de parler de racisme. Et, par exemple, ça passe par un livre fondateur : Femmes rapaillées. Dans L’homme rapaillé, Gaston Miron avait écrit : « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence ». Femmes rapaillées est une sorte de continuation. Il s’agit d’un ouvrage collectif sous la direction d’une Québécoise, Isabelle Duval, et d’une Algérienne, Ouanessa Younsi. Le livre de Miron a traversé la littérature québécoise pendant cinquante ans, il a été réédité par Gallimard avec une préface d’Édouard Glissant. Isabelle et Ouanessa ont repris ce texte dans une perspective féministe en invitant plus de quarante femmes à repenser cette phrase liminaire comme recommencement de la société québécoise, de l’écriture, du corps, du regard, et ce sont des voix de femmes très diverses et de tout âge, qui avaient grandi ou écrit sous la dictée de Miron, qu’on entend. Ensuite, il y a deux recueils de nouvelles, écrits sous la direction de Léonora Miano. Dans Première nuit, elle fait parler de sexualité dix hommes noirs et dans Volcaniques, ce sont douze nouvelles de femmes noires qui leur répondent. Quand on lit les deux, c’est comme si, avec les femmes, il y avait moins d’artifice, comme si elles savaient mieux ce qui se passe dans le corps, le leur et celui de l’autre. L’imaginaire féminin va plus loin dans cet inventaire de la jouissance, c’est comme si le pénis était presque un handicap. Ces livres apprennent beaucoup et ils permettent de repenser la relation femme-homme, sans avoir besoin de parler de féminisme, comme on le définit en occident. Le conquérant n’est pas toujours celui qu’on croit. C’est au fond cela que l’on voudrait toujours, qu’à chaque livre se dégage une histoire et que ce ne soit jamais la même histoire.

Lire aussi : « Je cherche l’intelligence du monde » | Africultures. Entretien avec Rodney Saint-Eloi. 2014

On peut revenir un instant à Glissant revisité par Mills ? Est-ce que vous avez maintenant un début de réponse à la question de la relation entre les deux ?

Déjà, le livre de Mills a demandé un gros travail d’édition. Je ne voulais pas qu’il soit écrit pour des philosophes, or Mills était un marxiste et il a d’abord écrit dans une perspective démonstrative, c’est le livre d’un penseur libéral qui devait faire attention à ce qu’il écrivait, parce qu’il était un universitaire étasunien. Ça se sentait beaucoup, il y avait tellement de précautions, tellement de guillemets et d’italiques, parce que, tout en étant marxiste, il fallait qu’il prouve qu’il était capable d’une pensée libérale. Il a fallu nettoyer tout cela pour rendre le texte lisible par le plus grand nombre. Je ne voulais pas d’entre-soi. Je voulais pouvoir publier ce livre et lui donner un écho. Peut-être qu’il ne va pas soulever des débats, mais il peut entrer dans d’autres cercles, notamment être lu par des femmes, parce que le contrat racial contemporain est vécu aussi dans le réel et le quotidien. Vivre l’exclusion et ne pas créer pour autant l’entre-soi, ce n’est pas si simple. Ce livre a développé chez moi une autre qualité d’écoute et il durera, parce que pour durer, les livres doivent être nécessaires, ça peut prendre le temps, parce que le savoir ne se diffuse pas de la même manière, mais en cela, parce qu’il m’amène à me poser des questions, il a contribué à me transformer.

Déjà, le livre de Mills a demandé un gros travail d’édition. Je ne voulais pas qu’il soit écrit pour des philosophes, or Mills était un marxiste et il a d’abord écrit dans une perspective démonstrative, c’est le livre d’un penseur libéral qui devait faire attention à ce qu’il écrivait, parce qu’il était un universitaire étasunien. Ça se sentait beaucoup, il y avait tellement de précautions, tellement de guillemets et d’italiques, parce que, tout en étant marxiste, il fallait qu’il prouve qu’il était capable d’une pensée libérale. Il a fallu nettoyer tout cela pour rendre le texte lisible par le plus grand nombre. Je ne voulais pas d’entre-soi. Je voulais pouvoir publier ce livre et lui donner un écho. Peut-être qu’il ne va pas soulever des débats, mais il peut entrer dans d’autres cercles, notamment être lu par des femmes, parce que le contrat racial contemporain est vécu aussi dans le réel et le quotidien. Vivre l’exclusion et ne pas créer pour autant l’entre-soi, ce n’est pas si simple. Ce livre a développé chez moi une autre qualité d’écoute et il durera, parce que pour durer, les livres doivent être nécessaires, ça peut prendre le temps, parce que le savoir ne se diffuse pas de la même manière, mais en cela, parce qu’il m’amène à me poser des questions, il a contribué à me transformer.

Propos recueillis par Annie Ferret, avril 2023

Un commentaire

« …changer le monde », on est nombreux à le vouloir, mais, comment faire, chacun dans notre tête et dans notre coin ? Très bel entretien de Rodney Saint-Eloi, en tous cas. On aimerait avoir des hommes politiques ouverts à tout et à tous comme lui, mais là, on serait dans un beau rêve…