Nous avions prévu de publier la critique des films du Fespaco à plusieurs voix (africaine, africaine-américaine et européenne) mais les aléas informatiques qu’on peut imaginer en Afrique ont déséquilibré les choses et ne l’ont pas permis avant bouclage. On trouvera donc ci-après un compte-rendu très personnel et subjectif du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, mais à une voix Suivi d’importants articles transversaux de Jean-Servais Bakyono.

Les gens ont migré dès le début d’après-midi vers le stade du 4 août : 35 000 personnes, un stade bourré à craquer pour venir voir le spectacle d’ouverture et Youssou N’dour en vedette. Gratos pour tous, on se bousculait pour pouvoir rentrer et beaucoup ont dû écouter de l’extérieur.

L’erreur de 99 n’a pas été répétée, où le concert d’Alpha Blondy avait été interrompu par l’arrivée du président Blaise Compaoré (tout s’arrête et tout le monde se lève

). L’impertinent Alpha, soutenu par tout le stade alors que l’affaire Zongo faisait rage, avait ensuite repris son couplet contre les présidents corrompus, bousculant le protocole et l’organisation ! Cette année, le président ne s’est pas montré et Youssou a terminé la fête, durant le temps qu’il voulait. Mais il n’a pas fait autant vibrer le stade burkinabè qu’un Meiway ou un Blondy, tant son mbalax chanté en wolof reste éloigné des cultures locales.

Thème du Fespaco oblige, 70 danseurs ont chorégraphié un symbolique rapprochement des peuples par les nouvelles technologies de la communication dont le summum fut lorsque tous se sont mis à se parler en téléphone cellulaire – le top du progrès, omniprésent à Ouaga dans la publicité et dont chacun rêve tout en ne sachant pas comment payer la facture salée

Une marque privée de cellulaires a mis le paquet dans la promotion et le mécenat du Fespaco, et ses ballons blancs et bleus sont ainsi incontournables à chaque coin de rue comme à la télé.

Qui dit technologies dit techno et à la tombée de la nuit, les rayons laser ont illuminé en tous sens et toutes couleurs le stade éberlué, traçant sur des supports tissu des dessins évocateurs du Burkina, du cinéma et de l’étalon de Yennenga (grand prix du Fespaco), sans oublier bien sûr les sponsors. Bien coordonné avec un magnifique feu d’artifice pétant en tous sens et parfaitement maîtrisé, le spectacle était total et la foule ravie.

Le temps d’enfourcher mon « moteur » et me voilà au stade municipal où, badge obligatoire et fouille à l’entrée, se déroulait la séance inaugurale de ce 17ème Fespaco. Film élu : Les Couilles de l’éléphant, d’Henri-Joseph Kumba Bididi, après Dôlè d’Imunga Ivanga le deuxième long métrage à être produit au Gabon après 22 ans d’arrêt.

Consternation chez les cinéphiles, éclat de rire du public, le film inaugural semble avoir été choisi pour sa veine populaire : l’humour en est gros, parfois graveleux, efficace en tout cas, l’image est soignée et le rythme bien enlevé, ce qui en fait une comédie de murs multipliant les coups de théâtre sur des histoires de deuxième bureau et de corruption dans le milieu des candidats aux élections. Le « tous pourris » qui en ressort, pas vraiment rattrapé par une happy end où la morale ne triomphe pas, fait penser aux films de Jean-Pierre Mocky et leur dénonciation-dérision sans concession des pouvoirs en place. Resituons le film au pays d’Omar Bongo où la politique est un sujet tabou : on comprend que seule la comédie pouvait faire passer la pilule et que tout le pan Françafrique qui manque au film ne pouvait être abordé. Fallait-il pour autant tomber dans la comédie de boulevard ? La caricature a rarement force de démonstration.

A lire sur africultures.com, l’interview du réalisateur.

On dit qu’une quarantaine de cinéastes sont encore bloqués à Paris par manque d’avion. On dit que ce fut encore la pagaille pour l’attribution des chambres d’hôtel. On dit que des films ne sont pas arrivés, pas plus que leur réalisateur. On dit beaucoup de choses dans le petit monde du festival. Avec cette lancinante question : quand saura-t-on enfin organiser un festival sans accumuler les retards, les dysfonctionnement, les erreurs de transmission, les manques d’information ? Au fond, on se plaint beaucoup, comme toujours, mais une fois qu’on a trouvé ses repères, le Fespaco ne fonctionne pas si mal que ça. Question d’apprentissage.

On tire la gueule sur un film, on boude sa réussite, on prétend que ce n’est pas ça, qu’il ne fallait pas le faire comme ça, que ça esthétise ou que c’est fleur bleue, que le thème est mal traité. C’est énervant : Adanggaman, présenté aujourd’hui, est un très beau film. L’Ivoirien Roger Gnoan Mbala, celui d’Ablakon et d’Au nom du Christ, revient en s’attaquant à un tabou : la participation africaine à la traite négrière. Faut-il lui reprocher d’avoir pris des amazones comme guerrières impitoyables, d’avoir accompagné l’Histoire d’une idylle amoureuse, d’avoir plaqué Lokua Kanza pour la musique, de ne jamais montrer un Blanc ? Pourquoi ne respecte-t-on pas la démarche d’un metteur en scène avant de dire ce qu’il aurait dû faire ?

Le film s’impose avant tout par la qualité de sa caméra, sous la houlette du chef opérateur noir algérien Mohamed Soudani. Cette caméra mouvante qui cerne les corps au plus près mais dans le plus grand respect sert magnifiquement le sujet. Elle sait aussi utiliser les paysages sans jamais être décorative. Elle fait vibrer et résonner l’histoire.

De cette histoire particulière surgit par les interrogations posées et le personnage du vieux sage Sory l’Histoire avec un grand H, le temps de la traite, sa durée sur quatre siècles, la terrible mutilation qu’elle représente pour l’Afrique. « Quand échapperons-nous à notre passé ? » demande Mbala. S’il risque l’idylle d’un moment, le film ne se termine pas en happy end : « tu es esclave, tu le resteras ». Et avec la mer à plein écran, s’inscrit le destin tragique des personnages principaux.

A lire sur africultures.com, l’interview du réalisateur.

Le Fespaco a spécialement programmé Les Etrangers de Mamadou Djim Kola, un film burkinabè de 1992 sur l’intolérance face aux étrangers. Histoire de rappeler que le cinéma africain regorge de films magnifiques. Histoire surtout de coller à l’actualité ivoirienne qui inquiète beaucoup ici vu le grand nombre de Burkinabè émigrés en Côte d’Ivoire. Le film est fort, poignant, montrant la mécanique qui se met en place lorsque le pouvoir politique légitime la montée de l’intolérance, au mépris de toute dignité. Un écho moderne aux exactions d’autodestruction du passé.

Le Fespaco, les Burkinabès ne le vivent pas que dans les salles : la chaîne unique de la télévision burkinabè s’y arrête à chaque instant, à coups de reportages et d’émissions spéciales. Et offre chaque soir ce que les ciné-clubs télévisuels français ont toujours raté : des films du répertoire du cinéma africain. C’est ainsi que la TNB diffusait ce soir l’invisible Petanqui de l’Ivoirien Yeo Kolozalo (1983) où le grand Douta Seck donne toute sa mesure, remarquablement accompagné de Sidiki Bakaba.

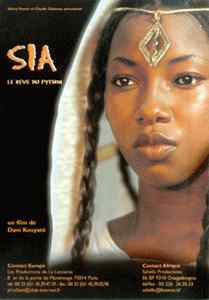

Cela fait des années que des cinéastes le répétaient : l’Afrique est riche d’histoires fantastiques et c’est ainsi que ce cinéma pourrait percer au plan international. Mais le manque de moyens a toujours limité les productions devant la nécessité de nombreux figurants, costumes et moyens techniques. En 1994, un jeune Burkinabè étonnait par son audace : il s’emparait de Sundjata, la grande légende mandingue que nombre de cinéastes rêvaient de réaliser, avec des moyens dérisoires mais avec une idée géniale qui résolvait tous les problèmes de fric : raconter l’histoire avec l’il d’un enfant. Keïta, l’héritage du griot était réussi et fut un succès qui tourna dans le monde entier.

Cette année, Dani Kouyaté revient avec une autre légende, parfaitement maîtrisée : Sia, le rêve du python. Fable sur les luttes de pouvoir qui ensanglantent l’Afrique, cette adaptation de la pièce du Mauritanien Moussa Diagana, elle-même inspirée de la légende du Wagadu, est passionnante de bout en bout : un suspense bien entretenu, un travail remarquable sur les décors et les costumes, une tension soutenue par un montage serré et nombre de rebondissements font de Sia un spectacle total. Sotigui Kouyaté, Habib Dembélé et Hamadoun Kassogué servent leur rôle avec un rare brio, si bien que l’histoire accroche la salle qui vibre à l’unisson.

Seul bémol : une mécanique un peu trop bien huilée qui fait regretter la vie que dégageait les improvisations de Keïta. On lui reproche cette l’alternance dialogue-musique qui donne une façon un peu hachée de faire du cinéma, mais n’est-ce pas la sacralisation de la Parole, si souvent rencontrée dans les cinémas d’Afrique, qui produit cet effet ?

« Ils en veulent à ma langue et c’est mon nez qu’ils cassent », s’écrie le fou Kerfa (Hamadoun Kassogué). La place laissée à la folie dans le film n’est pas sans rappeler l’importance des personnages de fous dans la littérature africaine : le fou est à la fois sage et subversif. Il est la différence, le grain de sable dans la machine du pouvoir et des traditions. Il provoque et incite au changement. « N’est pas fou qui veut » dira-t-il au souverain lorsque celui-ci voudrait capter sa sagesse, au terme d’une confrontation qui restera un morceau d’anthologie dans l’histoire des cinémas d’Afrique.

C’est ce fou que sa folie protège qui remet tout en cause : le pouvoir dans le film, le pouvoir du mythe dans la compréhension du monde. Car Sia est aussi une remise en cause des épopées colportées par les griots, ces personnages épiques dont les dérives totalitaires et sanglantes sont souvent montées en épingles sous prétexte qu’ils caressent le poil nationaliste. Napoléon

Le dévoilement des instruments du pouvoir qu’opère le film et la relativité qui en résulte marquent un rapport très moderne à la politique où l’enjeu devient non une radicale dignité de représentation mais sa propre dignité, sa propre folie de refuser de perpétuer le mensonge qui fonde l’exploitation.

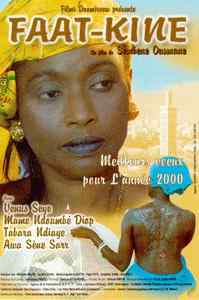

Ousmane Sembène, lui, accroche les grandes figures mythiques africaines en de grands tableaux aux murs de la maison de son personnage principal dans Faat Kiné. On reconnaît Nkrumah, Lumumba, Mandela

Son film est un pur produit Sembène : une détermination effrénée, une image au service du dialogue, un sens aigu des phrases qui font mouche au point que le public applaudit, la dénonciation d’une injustice (ici la condition des femmes) et les voies du renouveau (« L’Afrique passée ne reviendra plus », dira Sembène dans sa présentation au ciné Burkina où ceux qui n’avaient pu trouver de siège s’étaient assis dans les allées). Le public lui est acquis : sa petite apparition (hitchcokienne) dans le film déclenchera elle aussi les applaudissements nourris de la salle.

Tout cela est très théâtral, tant par les dialogues appuyés que par le cadrage, si bien que les affirmations répétées de Faat Kiné, mère au passé chargé que ses enfants essayent de remarier, en deviennent caricaturales et sentencieuses. C’est encore un cinéma qui accuse et met les points sur les i, une « école du soir ». En mettant ainsi en scène une femme emblématique, Sembène apporte sa contribution personnelle à la prise de parole des femmes et à leur émancipation, quitte à en faire des femmes guerrières, en somme une vision fort masculine.

On trouvera sur africultures.com le texte de la conférence de presse où il s’explique sur son film.

Le Fespaco bat son plein. « L’Indé » (hôtel Indépendance) vibre des éclats de rire et retrouvailles des grands jours. Le petit monde « cinéma africain » revit sa messe biennale en compagnie de ses « groupies » et de ses bailleurs de fonds. Une pléiade de journalistes l’accompagne : émissions de radio quotidiennes, photos, interviews, sempiternels films sur l’état (problématique) du cinéma africain, nécessité anthologique de cette cinématographie de prouver son existence et de se redéfinir en permanence

François Kotlarski remet ça cette année après avoir réalisé Le cinéma africain ? il y a deux ans. Balufu Bakupa-Kanyinda y va aussi de son film, interviewant les réalisateurs sur un beau fond de bogolan

Tout baigne dans la bonne humeur et la chaleur

Deuxième long métrage burkinabè après Sia, Siraba est réalisé par un autre étalon du trio de Sahelis, boite de production ouagalaise : Issa Traoré de Brahima. Un gouverneur a perdu son fils et pense qu’il a été assassiné dans le village où il était instituteur. Les villageois affirment que c’est l’esprit du boa qu’il avait tué qui a fait le coup

Un jeu de vengeance commence quand il s’agit de faire passer la nouvelle route par le bois sacré du village, où se trouve l’arbre aux fétiches. Le cinéma permet de manier la magie à souhait, faisant apparaître et disparaître les personnages, et leur permettant de jouer ainsi à cache-cache avec les acteurs, pour le plus grand plaisir de la salle. Les forces cachées sont ainsi bien réelles, et pas seulement animistes puisqu’un signe de croix permettra au prêtre catholique de démarrer sa 2CV

Le film se propose d’inciter à prendre en compte les comportements culturels qui font appel au surnaturel : « l’Afrique n’est pas morte. Elle vit toujours dans ses mystères, loin de nous les habitants des grandes villes », indique le film en conclusion.

Un couple d’enfants traverse ainsi le film comme le paysage et retrouvera finalement le fétiche perdu, tandis que l’exode du village est inéluctable. C’est en essayant de comprendre pourquoi un village a été abandonné par ses habitants que Traoré a élaboré ce film, son premier long métrage après notamment Gombélé qui mettait en scène les mésaventures d’un albinos.

Le problème est que c’est fait de bric et de broc et de clins d’il au spectateur par des rigolades style cinéma muet (voire image du Noir dans le cinéma américain

) où la peur fait fuir les personnages ou leur fait faire dans leur culotte. C’est un peu comme si ce type de cinéma régressait au lieu d’apprendre des aînés. Le Laada de Drissa Touré qui évoquait les mêmes thèmes était ainsi largement supérieur en thématique, narration et technique du plan. L’évocation d’une puissance occulte n’est ici que prétexte à rebondissements et sa signification pour le monde parfaitement occultée : un enfant initié dira ainsi à son copain que « si tout le monde a le secret, tout le monde est fort et que si tout le monde est fort, tout le monde est faible ». Restons faibles donc en attendant qu’on veuille bien nous prendre pour des adultes.

Autre long métrage en compétition, Soif du Marocain Saâd Chraïbi dont on avait pu voir et apprécier Femmes

et femmes. Le film se situe à la fin de l’époque coloniale. Encore une glorification du combat contre le colonisateur pour la libération nationale ? Aucunement ! Si la lutte nationaliste est bel et bien montrée, elle improvise et fait des erreurs ! Quant au lieutenant français qui commande la petite garnison, c’est un bon bougre qui se demande ce qu’il fait là. Plus encore, sa femme photographe entretient des rapports intimes avec des Marocains. De cette ambiguïté naîtront les problèmes qui, plus que la lutte elle-même, feront l’action du film. C’est bien sûr tout l’intérêt de ce beau film de retravailler ainsi l’Histoire en privilégiant les rapports humains : il n’y a pas les bons et les méchants, il y a tout simplement des hommes et des femmes bien vivants et contradictoires qui vivent leurs désirs autant que leurs idéaux. Le moment de l’indépendance est également étonnant, montrant gardiens et prisonniers tous marocains s’embrasser, le nouvel ordre n’étant plus division mais unité.

Sans tomber dans l’esthétisme, l’image épouse les couleurs sable et ocre avec une grande douceur, sans doute un peu classique mais illustrant l’amour de cette terre que l’on cherche à libérer, tandis que plusieurs fois dans le film, une respiration poétique vient illustrer le propos, en accord avec l’importance accordée à l’expression poétique en culture arabe et notamment dans le Sud marocain.

C’est la même volonté émotionnelle qui fera à plusieurs reprises naître et mourir en même temps les enfants, les vieux et la société, au risque de rendre le scénario trop construit. Il n’en reste pas moins un film sensible et important qui confirme les talents du réalisateur.

Autre film maghrébin, Les Siestes grenadines, de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie), dresse un terrible constat : celui d’une société qui ne cesse de se cacher son vrai visage. Il fallait pour cela se centrer sur un personnage partagé : une fille de mère française, de père tunisien, parlant arabe mais venant de Dakar et passionnée de danse africaine. Elle a la vitalité et la naïveté nécessaire pour faire bouger les convenances et révéler les hypocrisies, à commencer par les préjugés racistes et les corruptions manipulatrices. Son personnage a du corps, et ce n’est pas la moindre qualité de ce film attachant : elle nous touche et nous communique un peu de sa force de vie face à tous ces hommes qui passent leur temps à fuir.

Découvrant les rites du stambali de la communauté noire de Tunis (qui sont ici bien vivants et non folklorisés), elle perçoit que cet ailleurs qu’elle recherche dans son être partagé est déjà présent et que malgré son unité de façade, cette société est elle aussi plurielle. C’est là tout l’intérêt de ce film réussi : chacun des personnages grandira à le découvrir et saura ainsi nous en convaincre.

Magnifique succès en salle avec « standing ovation » pour le Bàttu du Malien Cheick Oumar Sissoko. Le public africain, en réagissant très spontanément par des exclamations, des rires et des applaudissements, donne une bonne mesure de la portée d’un film et de la réussite des scènes. C’est aussi ce type d’expérience, si émouvante quand on connaît la religiosité obligée des salles européennes, qu’offre le Fespaco.

Et si les riches avaient besoin de donner ? C’est autour de cette vraie question qu’est construit le roman de la Sénégalaise Aminata Sow Fall qui met en scène la communauté des mendiants de Dakar, les Bàttu, du nom de la calebasse qu’ils tendent pour l’aumône – à l’instar de la prière une des obligations quotidienne des Musulmans. L’adaptation qu’en fait l’Américaine Joslyn Barnes amplifie cette question, sous la houlette d’un réalisateur qui fait preuve avec ce cinquième long métrage d’une détermination inébranlée à poser les vrais problèmes pour faire bouger l’Afrique. Car si la question se pose bien sûr dans le rapport Nord-Sud (comme l’avait déjà souligné Sembène dans Guelwaar), elle est aussi valable en Afrique : c’est pour satisfaire les intérêts et l’arrivisme de politicards verreux que les mendiants de Dakar sont brutalement exclus de la ville sous prétexte de gêner le tourisme et parqués dans un township éloigné où les riches continuent d’aller leur porter leurs oboles. Ne dévoilons pas un scénario qui a sa force de suspense et qui montre bien à quel point le pouvoir flageole si sa richesse ne peut plus mettre le monde à ses pieds. Sissoko insiste par la brutalité des scènes de répression sur sa force de nuire mais aussi sur la fierté et la dignité des pauvres, là encore sur les traces du Sembène de Mandabi et surtout de Xala. Les similarités du traitement cinématographique (avec une image plutôt en retenue de l’Américain Geary Mac Leod, plus proche de Clockers que de L’Arme fatale) sont frappantes et l’on est loin ici des étendues désertiques de La Genèse. Il fallait pour ces scènes d’intérieur ou de rues des acteurs hors paire. La première apparition de l’Afro-américain Dany Glover dans un film africain est un événement inaugurant un rapprochement qui se prépare depuis longtemps. Est-ce une chance pour le film ? Glover est aussi bon que dans L’Arme fatale, sachant moduler chaque ride aux nécessités de son interprétation, et enfoncerait vite tout interlocuteur. Mais Isaach de Bankolé, Makena Diop et Félicité Wouassi relèvent admirablement le défi. Il fallait ça pour faire entendre au spectateur que « lorsque tu fais des offrandes, tu les fais à Allah et Allah décide ce qu’il en fait ».

L’interview de Cheick Oumar Sissoko est publié sur africultures.com.

A mi-parcours, le Fespaco ne sait trop où donner de la tête : la sélection est si hétéroclite qu’on peine à dégager une tendance. Les commentaires vont bon train mais personne ne se hasarde à pronostiquer un quelconque palmarès. Les salles sont pleines à chaque séance et cette affluence prouve une fois de plus combien le cinéma fait bouger les foules en Afrique.

Pour moi, l’événement de la journée était Immatriculation temporaire de Gahité Fofana (Guinée), sorte d’étoile filante dans cette programmation tant sa qualité de l’image tranche avec les nombreuses approximations qui nous sont données de voir. Son père s’appelle Camara Laye et ce n’est bien sûr pas un hasard : les images d’Epinal de l’Afrique s’envoleront bien vite lorsque ce jeune métis français déboule en Guinée-Conakry pour y retrouver son père. L’amère rencontre se fera après une mystérieuse attente dont on se dit qu’elle doit être protection, initiation à la violence des rapports en situation de pauvreté. Immatriculation temporaire est ainsi essentiellement un regard : la ville et ceux qui la peuplent sont l’objet d’une rencontre, celle d’un homme silencieux mais déterminé et de ceux qui l’accueillent, milieu trouble, royaume des combines et des boites de nuit. Fofana (qui joue lui-même le rôle principal) retrouve alors cette ambiance qu’il affectionnait déjà dans le magnifique Temedy, ce souci de capter l’envers du décor, les atmosphères nocturnes, le cadre de vie et la désillusion. Silences et regards en disent long sur les attentes et les incertitudes, et certaines choses discrètes ne se filment qu’à travers un rideau. Car ce regard respecte profondément son sujet, ne l’utilise jamais.

L’image serre sur les corps ou les lieux, la caméra se porte à l’épaule dans les déplacement, le cadre joue sur les lignes, les ombres, les silhouettes, les lumières pour rendre le trouble que ressent ce fils à la recherche d’un père absent, d’une Afrique qui se soustrait à lui. Il lui faudra accompagner John Kra et Sylla sur un coup foireux pour arriver à participer à ce qui l’entoure. « Tous les chats fouillent dans les poubelles mais seuls les chats imprudents tombent dedans » dit le proverbe pulaar : cela ne pouvait bien se terminer

A lire sur africultures.com, l’interview du réalisateur.

Du coup Voyage à Ouaga de Camille Mouyéké (Congo-Brazzaville) apparaît comme une sorte d’antithèse : les clichés y sont omniprésents, certes retravaillés par un Blanc (Eric Lougerias) venu en Afrique pour convoyer une voiture. « Est-ce que quelque chose fonctionne ici ? » Tous ses clichés tombent à l’épreuve du feu lorsqu’il se retrouve miraculeusement hébergé par le boxeur qui l’a amoché et sa femme (Maka Koto et Aïssa Maïga) : « Ici, tu te démerdes ou tu crèves dans un coma de pauvreté », lui die Zao. La comédie est bien enlevée et ponctuée d’excellentes pointes d’humour qui ravissent la salle (comme lorsqu’il parle de Bobo-Dioussalo !), mais souffre par moments de passages à vide manquant cruellement de contenu. L’Afrique finit par en devenir décorative et c’est dommage car ce Voyage à Ouaga rate de peu son objectif proclamé : être une comédie révélatrice d’un rapport, une sorte d’anti-Black mic mac en Afrique.

Du Zimbabwe est en compétition un pur produit du Media for Development Trust, maison de production de films financés par des ONG, une copie conforme de More time (Isaac Meli Mabhiwka, 1992) où une adolescente découvrait que l’amour peut signifier jouer avec sa vie en ces temps de sida. Ici, dans Yellow card, de John Riber, un jeune footballer prodige, Tiyane, fera un enfant à Linda avant de se retourner vers Juliet qui aura du mal à comprendre qu’il lui ait caché cela. Appel à la responsabilité des adolescents, le film se veut éducatif et efficace. Est-ce en prenant aussi souvent des allures de clip qu’il y parvient ? Les jeunes y trouveront sans doute leur compte, nous un peu moins. Mais le film a déjà trouvé 5 millions de spectateurs en Afrique australe !

L’Ivoirienne H anny Tchelley a démissionné du jury de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (laquelle a déjà attribué son prix à Sia, le rêve du python de Dani Kouyaté) à la suite de diffusion ce lundi sur les antennes de la radio nationale du Burkina Faso d’une information relayée le mardi par le quotidien Sidwaya présentant la réalisatrice (également organisatrice du festival de courts métrages d’Abidjan dont la dernière édition a été annulée faute de financement) comme xénophobe. Elle a indiqué que « si au cours d’une émission que j’ai animée à la télévision ivoirienne, mes paroles ont pu dépasser mes pensées, je le regrette sincèrement » et affirmé qu’elle n’était pas xénophobe.

La Sud-africaine Letebele Masemola-Jones, responsable de la production à la télévision privée M-Net, a démissionné du jury des longs métrages en compétition pour protester contre les dysfonctionnement d’organisation du Fespaco dont sont victimes les cinéastes et leurs films. Belle illustration ce soir au cinéma Burkina où le réalisateur tunisien Naceur Ktari était au bord de la crise de nerfs. Son film, déprogrammé en début de semaine sous prétexte qu’il n’était pas arrivé, a été montré en catimini au Ciné Burkina devant un public fort disséminé venu voir

un film soudanais lui-même non-arrivé. Il a fallu appeler la gendarmerie pour calmer les choses. Une fois sur la scène, le cinéaste a indiqué ne pas vouloir poursuivre la polémique mais que son film Sois mon amie (Hlou oua morr), en compétition officielle, était en fait arrivé à Ouaga le 17 février.

Les prix commencent à tomber. La guilde africaine des réalisateurs et producteurs a attribué son prix à Moustapha N’Doye pour Sénégal Salsa.

Organisant chaque jour une rencontre autour de la piscine de l’Hôtel Splendide, en marge du festival, la Guilde a affirmé son existence et son identité alors même que la Fédération panafricaine des cinéastes tente de se reconstituer par un congrès extraordinaire après être tombée en déliquescence il y a quatre ans lors d’un congrès catastrophe de 1997 qui avait débouché sur une volonté de refondation et une direction collégiale. La Guilde, qui édite un bulletin dont le troisième numéro est sorti pour le Fespaco, se structure et parle même de proposer d’adhérer en tant que telle à la Fepaci

Dans son bulletin, un article intitulé « Pour un renouveau du cinéma africain » propose une sorte de manifeste par mots-clefs :

– identités : contre une certaine représentation de l’Afrique issue du cinéma colonial.

– altérités : « nous sommes les cinéastes de l’errance, du nomadisme. Nous n’oublions pas que nous sommes des cinéastes africains ».

– modernités : on ressent les signes avant-coureurs annonciateurs de nouveaux courants ou explorateurs du langage cinématographique. Les nouveaux films de cette perspective ont pour thème les problèmes urgents de l’Afrique.

– solidarités : TV5, CFI, Canal Horizons achètent les films à des prix défiant toute braderie : pour un barême tarifaire minimum.

Il s’agit en somme de refuser la culture de la marge et le texte se termine par : « ça bouge, ça va venir, fatalement. »

Directement venu du Nigeria, Baba Zak (1999) est produit par le National Film Production de Jos (cet éléphant blanc qui devait être un Hollywood noir et n’a produit que quelques films en 40 ans). Le film de Ladi Ladebo (qui est en force au festival avec trois films) est typique de la production nigériane récente : le cadre, le montage, la durée des plans, les transitions, la bande son, le jeu des acteurs, bref tout ce qui est cinéma laisse grandement à désirer mais le thème est intéressant et touche directement les gens qui y retrouvent leur vie. En général plutôt comédie de murs ou histoire traditionnelle ibo ou yoruba, ce cinéma qui se vend très bien en vidéo dans les lieux fréquentés comme les salons de coiffure se fait parfois d’intervention sociale comme ce film que l’Unicef utilise au Nigeria pour sensibiliser au problème des jeunes retirés de l’école pour être vendus à des vieux en quête de nouvelle épouse.

Le préambule montre une graveleuse discussion entre un chef et ses acolytes qui s’accordent sur le fait qu’ils « ont besoin de sang jeune pour se raviver ». Illustration immédiate : les parents de Joke veulent qu’elles acceptent de se marier avec Baba Zak qui vient de perdre sa femme. Mais celle-ci arrivera finalement à se marier avec le fils plutôt qu’avec le père !

Tournés à Londres, deux films saisissent la réalité immigrée avec une approche très différente.

Room to rent, de Khaled El Hagar (Egypte) est centré sur un jeune égyptien qui écrit des scénarios mais a absolument besoin d’un mariage blanc pour obtenir son permis de séjour. Il a du talent mais du mal à émerger. Pourtant, à chaque fois qu’il trouve chambre à louer, une nouvelle aventure commence

Le film est ainsi construit comme une succession de rencontres. Un maîtresse française (Clémentine Célarié), un logeur gay, une Marilyn Monroe qui se cherche, une vieille dame qui voit en lui la réincarnation de son amour d’enfance

Chacune est prétexte à scénario, tant à la machine à écrire que dans le film lui-même qui fonctionne comme une véritable tentative d’écriture, les nécessités de l’histoire supplantant finalement les personnages. C’est à la fois l’intérêt et ce qui gêne dans ce film bien rythmé, riche en rebondissements et plein d’humour : cette façon de privilégier la forme sur le fond. Les projections en tous sens des personnages sur les autres construisent une réflexion sur l’identité qui fait finalement dire à Ali, le personnage central : « Tout le temps que j’étais ici, j’ai essayé d’échapper à moi-même ». Et c’est vrai que s’il nous est très sympathique, Ali nous reste un peu superficiel, comme absorbé par les arcanes du cinéma.

Rage, de Newton I Aduaka (Nigeria) est un film qui sort des tripes. C’était la qualité de son court métrage primé au dernier Fespaco, On the Edge, et c’est celle de ce premier long métrage qui campe à la manière de La Haine trois jeunes, un Noir, un Métis et un Blanc, dans le Londres d’aujourd’hui entre Hampstead et Peckham. Centré sur le personnage du Métis, surnommé Rage, violemment déchiré entre ses deux cultures, le film se différencie de La Haine par sa volonté introspective : « Quand un homme en arrive aux injures, c’est qu’il a du mal à s’exprimer » dira le vieux sage rasta au jeune enragé rappeur. Tout le film tend vers cette issue : c’est lorsque Rage se mettra à lire et penser qu’il pourra réaliser le CD de ses rêves. Il dépassera en cela, et malgré la violence de sa révolte, ses deux compères qui, comme G, le Noir, ne cessent de se demander ce qu’ils pourraient faire de leur vie. Aduaka joue un peu trop souvent d’effets d’image à la limite du clip combinant ralentis et cadrages forcés mais son film touche par ce qu’il communique de dose humaine ou chacun peut reconnaître ses quêtes identitaires.

Il confirme par ailleurs une tendance toujours perceptible dans les cinémas d’Afrique : le choix d’une position morale, la légitimité par le message, le rappel des valeurs essentielles qui donnent l’énergie de lutter.

Arrivé in-extremis, Daresalam, d’Issa Serge Coelo (Tchad) valait la peine d’attendre ! Daresalam veut dire la maison de la paix – et c’est bien de paix que parle ce film de guerre, d’une énorme aspiration à la paix. Les paysans qui se rebellent contre la brutalité d’un régime qui les exploite n’ont que cette idée en tête et la révolution n’est dès lors qu’un moindre mal. Djimi et Koni, deux amis, sont entraînés dans le cycle de la violence. Ils savent s’engager, affronter les défis, croire en des idéaux, progresser, comprendre, mais leurs choix finiront par les opposer. A aucun moment, Coelo ne juge l’un ou l’autre ; jamais il ne s’engage sur la voie du manichéisme. En prenant à bras le corps la question de l’engagement, il n’oppose pas les bons révolutionnaires et les méchants. Car dans le contexte de la guerre, c’est l’humain qui l’intéresse et il excelle à retracer le cycle de la vie, les aspirations de chacun, les peines et les amours. Pour représenter la violence, il trouve le ton juste, n’évoquant la répression sanglante que par petites touches en alternance avec la fuite de Djimi. C’est ce rythme qui fait la qualité de ce film, non seulement parce que cette saga nous tient en haleine mais aussi parce qu’elle révèle, notamment grâce au jeu d’acteurs dirigés avec une grande finesse, le rythme profond des êtres et des choses, comme cette scène d’adieu de Djimi à sa mère qui vient déjà de perdre son bébé : quelques mots délicats prononcés dans l’urgence, des gestes d’une impressionnante retenue et la gravité de la situation fondent une profonde émotion, beaucoup trop subtile pour être larmoyante. Sans cesse, la déchirure entre la réalité et le désir, si bien résumée par Koni : « Il y a deux mondes : celui dans lequel on vit et celui pour lequel nous nous battons ». Cette tension ne se résoudra pas, car « la misère, on n’en a pas eu la peau ». Et c’est bien ce constat terrible, cette conscience aiguë de la réalité africaine qui donne au film sa force, tandis que la poésie qu’il sait développer, admirablement servie par la musique et les très belles images de Jean-Jacques Mrejen, lui confère une grande beauté. Ce qui permet à l’appel final du réalisateur à mobiliser ses énergies pour « autre chose que d’éponger du sang » de trouver toute sa résonance.

La télévision nationale burkinabè, elle passe ce soir TGV, le film du Sénégalais Moussa Touré, mais avec un bémol : le film est en wolof et la version diffusée n’est sous-titrée qu’en anglais

Comment croire dans ces conditions que les télévisions nationales ne se feront pas évincer par les chaînes satellites dès que la technologie leur assurera une large diffusion ?

Qu’ont en commun Rage (Newton I Aduaka, Nigeria) ou Room to rent (Khaled El Hagar, Egypte), tournés à Londres, et les films réalisés en Afrique ? Le gouffre qui sépare l’Afrique de sa diaspora est à la mesure de l’écart Nord-Sud, et renforce l’idée dominante de ce Fespaco : l’hétéroclisme de la sélection, la diversité des approches, la distance prise avec le « genre » cinéma africain. La volonté de reconquérir le public africain motive un cinéma populaire où le rire est central, comme Voyage à Ouaga (Camille Mouyéké, Congo) – ce qui n’empêche pas d’y mêler des préoccupations sociales ou environnementales comme dans Les Couilles de l’éléphant (Henri-Joseph Kumba Bididi, Gabon) ou Siraba (Issa Traoré de Brahima, Burkina). Mais persistent aussi les films posant de grandes questions morales ou historiques comme Bàttu (Cheikh Oumar Sissoko, Mali) et Adangamman (Roger Gnoan Mbala, Côte d’Ivoire), tandis que Sia (Dani Kouyaté, Burkina) pose la question du pouvoir et Soif (Saâd Chraibi, Maroc) réécrit l’histoire coloniale. Les films d’intervention sociale restent nombreux comme Yellow Card (John Riber) ou Baba Zak (Ladi Lalebo, Nigeria) de même que les chroniques réalistes comme Dôlè (Imunga Ivanga, Gabon, cf notre positive critique et interview du réalisateur dans Africultures 34) ou Ali Zaoua (Nabil Ayouch, Maroc, cf notre critique peu enthousiaste dans Africultures 36) sur les enfants. Le cinéma maghrébin (mais aussi le cinéma au Sud du Sahara comme dans Faat Kine d’Ousmane Sembène) est traversé par l’interrogation de la virilité, mettant en scène des hommes fuyant leurs responsabilités comme dans les Siestes grenadines (Mahmoud Ben Mahmoud, Tunisie) ou carrément dépressifs dans Sois mon amie (Naceur Ktari, Tunisie).

De cette diversité émerge cependant la problématique d’un cinéma qui se cherche, celle de sa fonction dans le monde et pour sa propre société. La question du public obsède cette cinématographie depuis les origines mais brouille souvent les pistes. On voit des efforts désespérés de cinéma populaire tomber dans la superficialité, alors même que l’enjeu est de conserver même pour un grand public la profondeur qui fait la qualité des cinémas d’Afrique. A quoi bon concurrencer sur son terrain un Occident qui aura toujours un train technologique d’avance, et le professionnalisme que lui autorise ses gros budgets ? Ce Fespaco affirme dès lors deux voies de recherche :

– la poursuite d’une réflexion sur soi puisant sa force et un certain lyrisme dans l’Histoire, les uvres littéraires et/ou la légende sur la trace de ces grands films qui, de Sembène à Cissé, cherchent à répondre aux grands problèmes de l’heure ;

– une introspection se plaçant davantage sur le terrain du quotidien et de l’intime dans des films à petits budgets dont la recherche formelle illustre la volonté d’explorer de nouveaux terrains pour poser (sans tomber dans les mythes du modèle ou de la radicalité) la question de la responsabilité individuelle dans l’état de l’Afrique aujourd’hui.

Ces deux courants qui ont parfois du mal à coexister me semblent essentiels l’un et l’autre. Ils se complètent et se renforcent pour nous aider à comprendre ce qui manque à cette planète en voie de globalisation car ils nous resituent dans la spirale de l’Histoire et nous parlent de notre appartenance à l’humanité. De film en film, ils puisent ce savoir dans leur culture de résistance riche des allers-retours de leur diaspora et des incertitudes de ces errances forcées mais assumées.

Etalon de Yennenga : Ali Zaoua (Nabil Ayouch, Maroc)

Prix Oumarou Ganda de la première uvre : Rage (Newton I Aduaka, Nigeria)

Prix spécial du jury : Sia, le rêve du python (Dani Kouyaté, Burkina Faso)

Prix ACP/prix de l’Union européenne : Sia, le rêve du python (Dani Kouyaté, Burkina Faso)

Prix de la meilleure mise en scène : Sois mon amie (Naceur Ktari, Tunisie)

Prix de la meilleur musique : Wasis Diop pour Les Couilles de l’Elephant (Henri-Joseph Koumba, Gabon)

Prix de la meilleure image : Mohamed Soudani pour Adangaman (Roger Gnoan Mbala, Côte d’Ivoire)

Prix du meilleur son : Fawzi Thabet pour Siestes Grenadines (Mahmoud Ben Mahmoud, Tunisie)

Prix du meilleur décor : Sois mon amie (Naceur Ktari, Tunisie)

Prix du meilleur montage : Arbi Ben Ali pour Sois mon amie (Naceur Ktari, Tunisie)

Prix du meilleurs scénario : Dôlè (Imunga Ivanga, Gabon)

Prix du meilleur acteur : Makena Diop dans Battu (Cheick Oumar Sissoko)

Prix de la meilleure actrice : Albertine Nguessan pour son rôle de la mère dans Adangaman (Roger Gnoan Mbala, Côte d’Ivoire)

Prix Paul Robeson de la diaspora : Lumumba (Raoul Peck, Haïti)

Meilleure fiction : Bintou (Fanta Regina Nacro, Burkina Faso)

Prix spécial du jury : Konorofili (Cheikh Fantamady Camara, Guinée)

Meilleure image : Mouka (Adama Ruamba, Burkina Faso)

Meilleur documentaire : non-attribué.

– Bintou, de Regina Fanta Nacro (Burkina Faso) a reçu le prix Unifem, le prix population et développement, le prix plan international pour l’éducation des enfants, le prix Poitou-Charentes court métrage ainsi que le prix Uemoa court métrage.

– Battu, de Cheick Oumar Sissoko (Mali) a reçu le prix RFI et le prix graine de Baobab.

– Sia, le rêve du python, de Dani Kouyaté (Burkina Faso) a reçu le prix Inalco, le prix Ocic et le prix Uemoa (cf compte-rendu).

– Siraba, de Issa Traoré de Brahima (Burkina Faso) a reçu le prix du meilleur communicateur Celtel, le prix santé et sécurité au travail, le prix droit de l’enfant.

– Baobab, de Laurence Attali (France) a reçu le prix TV5-Cirtef.

– Ali zaoua, de Nabil Ayouch (Maroc) a reçu le prix Coe du film de l’espoir.

– Voyage à Ouaga, de Camille Mouyéké (Congo) a reçu le prix de la ville de Ouagadougou.

– La chambre des filles : exclusion VIH de André Ottong Come (Gabon) a reçu le prix population et développement (télévision), ainsi que le prix spécial Oms.

– The scent of danger de Godwin Mikoi Kotey (Ghana) a reçu le prix sensibilisation à la lutte contre la drogue.

– L’école de credo de Sansan Dongo Kambou a reçu le prix santé et sécurité au travail télé/vidéo.

– Si je savais d’Adjaratout Lompo (Burkina Faso) a reçu le prix sensibilisation aux questions de population.

– Almodou de Hamadou Thior (Sénégal) a reçu le prix plan international pour les droits de l’enfant.

– Algérie, entre douleur et liberté a reçu le prix Poitou-Charentes tv/vidéo.

– la télévision nationale de l’Ile Maurice a reçu le prix RFO-AITV du meilleur journal télévisé.

– Un espoir dans le désert Sibiri de Raphaël Dakissaga (Burkina Faso) a reçu le prix TNB.

– Cinq siècles de solitude, de Sidiki Bakaba et Blaise Ndjehoya (Côte d’Ivoire) a reçu le prix Umeoa tv/vidéo.

PS 2 : on trouvera sur africultures.com la critique d’autres films présentés dans le panorama longs métrages comme La Baraka du Sheikh (Gadalla Gurapa, 1998), une rareté venue du Soudan, qui rappelle les premiers temps des cinémas d’Afrique, Fanta (Josephine Bertrand Tchakoua Pouma, Cameroun 2000), une comédie pleine de bonne humeur et d’idées mais fagotée comme le film que feraient des copains ensemble pour se faire plaisir, Fragments de vie (François Woukoache, Cameroun 2000) où le réalisateur poursuit sa réflexion sur les conséquences et la violence des modèles machistes, Home sweet home (Michael Raeburn & Heidi Draper, Zimbabwe/USA 1999), douloureuse évocation d’enfances dans la blanche Boston et le Zimbabwe colonial, Le Harem de Mme Osmane (Nadir Moknèche, Algérie 1999), sur des femmes algériennes au bord de la crise de nerfs, et Mirka (Rachid Benhadj, Algérie 2000) où Vanessa Redgrave et Gérard Depardieu se sont gravement fourvoyés.///Article N° : 1994