Au Maroc, le mouvement Nayda traduit un renouveau artistique libertaire, pluriel, indépendant, en bute contre les conservatismes. Une bouffée d’air pour la jeunesse marocaine.

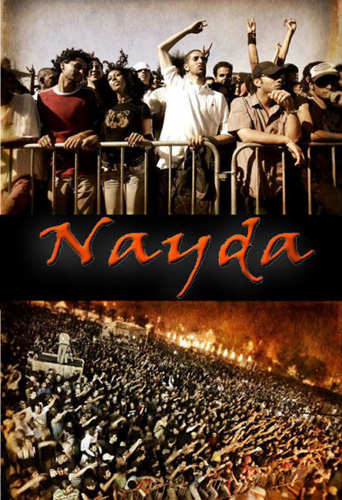

En darija, l’arabe dialectal employé au Maroc, on l’appelle Nayda. Traduisez : « debout, réveillez-vous ou encore est ce que ça bouge ? ». À l’origine, utilisé par la scène musicale rock et rap, à l’adresse du public, Nayda désigne le mouvement culturel urbain, alternatif, porteur d’un souffle libertaire et contestataire, qui traverse depuis quelques années la musique, les arts visuels, les arts graphiques ou encore la mode au Maroc. Un mouvement qui bouscule les codes d’une société conservatrice.

Tandis que Mohammed VI fête ses dix années de règne, le mouvement Nayda, qui prend racine à la fin des années 90 pour émerger en 2003, s’exprime dans une certaine mesure grâce à l’ouverture du nouveau régime. Il se fait résistant face à la montée de l’idéologie islamiste, quand il n’est pas subtilement encouragé ou contenu par le pouvoir selon l’air du temps. À défaut d’emprunter les chemins de la Movida, qui avait contribué à moderniser et ancrer l’Espagne dans la démocratie, Nayda est une bouffée d’air salutaire pour la jeunesse marocaine.

Sur les paroles des rappeurs Don Bigg alias Al Khaser, Casa Crew ou H Kayne, jeunes et moins jeunes, garçons et filles, scandent en darija leur dégoût de la politique, de la corruption et de la misère et aspirent à se prendre en main. Quand la langue de la rue, que les élites arabophones taxent volontiers de vulgaire, devient porte étendard des maux du quotidien.

« Chanter en darija était la chose la plus naturelle et la plus sensée à faire vu l’analphabétisme dont souffre le pays et surtout la liberté qu’offre cette langue », explique Don Bigg, l’un des pionniers du rap marocain. Lui refuse de se voir accolé l’étiquette Nayda. Il n’empêche. En commun avec les autres rappeurs et les artistes de la scène rock, fusion, ragga, Don Bigg, 26 ans, issu des Roches Noires, un quartier moyen de Casablanca, s’est fait tout seul, dans un pays où l’industrie musicale est quasi-absente en raison du piratage. Sans soutien non plus du ministère de la culture.

Qualifié d’osé, son premier album solo en 2006 « Mgharba Tal Moute » eut un succès retentissant : pauvreté, hypocrisie, contradictions de la société marocaine, abus de pouvoir, patriotisme, le style est percutant.

Côté rock-fusion, les Hoba Hoba Spirit, formation de cinq musiciens, tiennent le haut du pavé. Sous la houlette de Reda Allali, journaliste à Tel Quel, magazine francophone indépendant et progressiste, les Hoba Hoba Spirit, entre humour et grincements de dents, racontent depuis une dizaine d’années le quotidien des Marocains, dénonçant les travers de la société.

« Notre public est assez éclectique, bilingue, de tous milieux sociaux, on trouve des jeunes, des parents plus âgés, des jeunes filles voilées, d’autres non (

) Dans nos textes, on mélange la darija, le français, l’anglais. La fusion, ce mélange de cultures, on est né dedans. On entend que la darija est la langue de la rue, comme si en France on chantait dans la langue de Molière, comme si chez nous on chantait en arabe classique. Quand tu adaptes trop la culture arabe au pays tu es coincé. Il y a des choses que tu ne peux pas exprimer », explique Adil Hanine, batteur du groupe.

Nayda favorise t-il l’émergence d’une nouvelle citoyenneté ? Avec « Penses ! », son single sorti en 2007, le groupe de reggae Ganga Vibes appelle à la vigilance et l’esprit critique. Anciens étudiants des Beaux-Arts, les musiciens de Darga (cactus en marocain), se définissent eux-mêmes comme des agitateurs provocateurs. Sur un mode reggae-gnawi-funk-rock, Darga chante la révolte de la jeunesse, le chômage, le pouvoir de l’argent.

Pour Dominique Caubet, sociolinguiste à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), spécialiste de la darija et co-auteur avec Farida Benlyazid du film documentaire Casanayda, 2002-2003 est une époque charnière, pour expliquer l’émergence de ce mouvement.

Le contexte, c’est celui du score significatif obtenu par le parti islamiste PJD (Parti de la Justice et du Développement) aux élections législatives de 2002, l’arrestation quelques mois plus tard de 14 musiciens de la scène rock métal accusés de satanisme, puis le choc des attentats terroristes en mai 2003 à Casablanca. Ras le bol et stupeur vont se succéder.

Une certaine frange de la jeunesse marocaine réalise qu’elle n’est pas seule, qu’en se mobilisant on peut changer les choses de l’intérieur.

« Nayda c’est aussi l’acceptation de la pluralité, l’indépendance, la volonté de se prendre en charge, ne rien attendre des autorités, c’est revendiquer l’emploi de la darija, contrepoids à la doctrine officielle. C’est passer d’un statut de sujet à celui de citoyen (

) Nayda, c’est aussi l’attachement au pays, la réconciliation avec le passé. C’est redéfinir ce que signifie être marocain », explique Dominique Caubet.

Symbole et porteur du mouvement Nayda, la tenue régulière, depuis une dizaine d’années, du Boulevard, festival des musiques urbaines, qui a contribué à lancer les meilleurs groupes marocains, tient du miracle. Programmé chaque année au mois de juin, il fonctionne avec pas ou peu de moyens, mais une équipe de bénévoles imaginatifs et solidaires. Indispensable Boulevard. Avant 2006 et la libéralisation des ondes au Maroc, aucun titre de la nouvelle scène ne passait sur les radios privées. « À l’époque, les groupes qui gagnaient le Boulevard des Jeunes musiciens étaient programmés au festival d’Essaouira (

) Cela faisait rêver« , rappelle Adil Hanine.

Outre L’Boulevard, la notoriété s’acquiert via Internet. Le réseau social Facebook fait un tabac. Entre les cyber-cafés et les lignes partagées, on estime à plus de 6 millions le nombre d’internautes marocains sur une population de près de 31 millions d’habitants.

Créé en 1999 par Mohamed Merhari, rapidement rejoint par Hicham Bahou, L’Boulevard a vu son public grossir d’année en année, pour atteindre plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Devenu incontournable, L’Boulevard longtemps ignoré voire méprisé par les autorités marocaines a reçu en juin 2009 un petit coup de pouce

du roi lui-même. Un chèque royal de 2 millions de dirhams (environ 200 000 euros) qui permet d’effacer les dettes et lancer le « Boultek », laboratoire de musiques actuelles visant à encourager la création et la formation. Hautement symbolique, le geste du roi atteste de la légitimité acquise par le festival. On est loin de la diabolisation conduite par les courants islamistes et conservateurs. « Pour ces derniers, L’Boulevard est un repère de drogués et d’homosexuels« , atteste un observateur.

En 2009, L’Boulevard s’est tenu pour la première fois aux Abattoirs, une friche industrielle reconvertie en fabrique culturelle dans un quartier populaire de Casablanca. À la manuvre, l’association CasaMémoire qui tente de sauvegarder et réhabiliter le patrimoine architectural de la ville.

Après avoir organisé les Transculturelles, festival des cultures urbaines représentées par les arts plastiques, la photo, le théâtre, la musique, l’architecture, la vidéo, la danse contemporaine, le hip hop ou encore le skate, les Abattoirs multiplient les rendez-vous avec succès. Un lieu de découverte originale, gratuit, sans snobisme qu’investit un public mixte extrêmement mélangé socialement. « Pour les Transculturelles, près de 20 000 personnes sont venues en deux jours (

) On a vu des enfants des quartiers populaires avoisinants s’approprier, jouer avec les uvres installées. Les filles étaient également très présentes« , se réjouit Dominique Caubet.

« Dans la Nayda, l’élite n’est pas leader. Ce sont les enfants du peuple ou de la classe moyenne. Eux ne sont pas des intellectuels, ils disposent plutôt d’un savoir technique ou artistique. Ce qui explique pourquoi l’image est très présente dans ce mouvement culturel », indique la sociolinguiste.

Côté cinéma, le renouveau s’installe également. Des films comme Marock de Leïla Marrakchi, l’Os de Fer d’Hicham Lasri ou Casanegra de Noureddine Lakhmari témoignent de la volonté de rompre avec le discours et les représentations traditionnelles du cinéma marocain, trop conventionnel et éloigné des réalités.

Tourné dans le centre Art Déco de Casablanca, Casanegra a remporté un succès sans précédent pour un film marocain. Il met en scène deux jeunes chômeurs, paumés, d’une vingtaine d’années, qui vivent d’expédients et de petites combines, portant l’énergie bouillonnante du désespoir. Exclus du boom économique, colère, violence physique et verbale langage cru et populaire, alcool, drogue, sexe : avec ce film, Noureddine Lakhmari fait sauter pas mal de verrous.

Pour Hicham Lasri, qui a réalisé trois longs métrages (Tiphinar, L’os de Fer, Le peuple de l’horloge) avec la Film Industry, expérience de production cinématographique portée par le réalisateur Nabil Ayouch, « faire du cinéma c’est parler vrai aux gens, qu’ils puissent s’identifier« . D’où l’importance du travail de recherche sur les langues, d’où la nécessité de transposer les scénarios en darija et en berbère. Stimulé par des influences diverses, du western spaghetti à Mad Max, en passant par la musique, Hicham Lasri, 32 ans, est un autodidacte prolifique, tour à tour cinéaste, scénariste, écrivain, poète. « Il y a une dimension ethnographique dans mes films. Mais ce n’est pas une façon d’être engagé. Il est très compliqué de lutter contre l’establishment (

) Je préfère être dans la création, dans une démarche esthétique. C’est l’histoire d’un point de vue. On reproche beaucoup au Maroc d’être trop noir ou trop blanc. Je propose quelque chose de caustique, sans naturalisme« , explique t-il.

Dans un autre registre, la mode aussi s’affranchit des codes. Hmar ou Bikheer ! (Bourrique et fier de l’être), c’est le slogan d’une marque de tee-shirts développée avec succès par Amine Benchiouich, Achraf Kouhen et Mohamed Smyej, agacés par le conformisme ambiant. Le concept ? L’humour pour faire accepter ce que l’on est, dans un environnement social pyramidal trop écrasant.

« Nayda veut dire quelque chose dans un Maroc dispersé. Mais elle n’a pas tout emporté, elle n’a pas bouleversé la société. Hors des grandes villes, les gens s’en moquent », tempère le réalisateur Hicham Lasri. Si pour beaucoup d’artistes marocains de la nouvelle vague, Nayda traduit cette explosion d’énergies, d’autres craignent la récupération marketing ou politique. La frontière entre l’attachement au pays et l’ambition de changer les choses de l’intérieur véhiculé par Nayda, et un nationalisme douteux est parfois mince. « Le rap patriotique, nationaliste dans lequel versent certains groupes aujourd’hui comme Fnaïre ce n’est pas l’esprit Nayda (

) C’est une aberration », convient un artiste.

Côté pub, on a flairé le bon filon. Les rappeurs Don Bigg et H-Kayne, notamment, se prêtent au jeu en négociant leur image auprès d’opérateurs télécoms. Logique évolution sans doute d’artistes qui souhaitent vivre de leur production. Ce qui fait déjà regretter à certains une époque plus underground.

///Article N° : 8772