Les prises de position autant que les écrits critiques ou ouvrages sur les cinémas d’Afrique sont bien souvent entachés d’une multitude d’inexactitudes sur les intérêts historiquement à l’œuvre dans la diffusion du cinéma en Afrique : l’impressionnant travail de fourmi de Claude Forest restaure les faits sans toutefois clore le débat postcolonial.

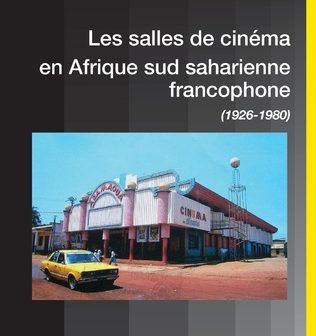

Première constatation : aucune étude précise significative n’a jusqu’à présent été menée sur le sujet : « Beaucoup de déploration, de nombreux boucs émissaires devenus lieux communs qui refleurissent à longueur d’articles puis de blogs, mais pas d’analyse historique approfondie » (p. 7). Claude Forest s’emploie donc à restaurer les faits. C’est d’autant plus important que si les salles de cinéma réapparaissent en Afrique francophone subsaharienne, c’est essentiellement à l’initiative de groupes français (les salles Canal Olympia et les cinémas Pathé Gaumont), donc une sorte de retour en force d’entreprises de l’ancienne puissance coloniale. Ce livre éclaire donc non seulement le passé mais aussi le présent.

Qu’est-ce qui a empêché durant les 60 ans d’indépendance l’acquisition d’une autonomie qui permettrait de mieux contrôler le déferlement d’images étrangères ? Là est l’enjeu de cette minutieuse recherche. Bien sûr, sont mis en cause les politiques culturelles des Etats et l’entreprenariat africain, mais aussi les politiques de coopération dans leur défense de leurs intérêts nationaux et la force de leurs préjugés. Sans doute faudrait-il aussi tenir compte de la dépréciation de soi des peuples colonisés et du Noir esclavagisé qui ne s’inverse pas en un tour de main. Mais Forest n’est pas de ceux qui mâchent leurs mots : « Il convient de l’admettre : cette colonialité (du pouvoir et du savoir) française a bien mené au (post) colonialisme économique et empêché une industrie du cinéma de naître en Afrique sud saharienne francophone » (p. 51).

Qu’est-ce qui a empêché durant les 60 ans d’indépendance l’acquisition d’une autonomie qui permettrait de mieux contrôler le déferlement d’images étrangères ? Là est l’enjeu de cette minutieuse recherche. Bien sûr, sont mis en cause les politiques culturelles des Etats et l’entreprenariat africain, mais aussi les politiques de coopération dans leur défense de leurs intérêts nationaux et la force de leurs préjugés. Sans doute faudrait-il aussi tenir compte de la dépréciation de soi des peuples colonisés et du Noir esclavagisé qui ne s’inverse pas en un tour de main. Mais Forest n’est pas de ceux qui mâchent leurs mots : « Il convient de l’admettre : cette colonialité (du pouvoir et du savoir) française a bien mené au (post) colonialisme économique et empêché une industrie du cinéma de naître en Afrique sud saharienne francophone » (p. 51).

Disons-le donc d’entrée : le style de Claude Forest n’a rien à voir avec le froid recul de l’historien et ses formulations sonnent parfois comme des accusations envers les cinéastes. On ne peut pourtant leur reprocher d’avoir épousé les flambées idéologiques de leur temps, ou d’avoir posé les revendications qu’ils pensaient justes, même si elles conduisirent aux mauvaises solutions, ou encore d’avoir défendu leurs intérêts. Leurs combats décoloniaux guident encore ceux qui leur ont succédé. On ne peut ainsi leur reprocher d’avoir réalisé des films d’auteur au détriment d’un cinéma populaire appelé de ses vœux par le seul Paulin Soumanou Vieyra (p. 39 sq et 108). Car si coupable il y a, c’est bien au niveau des dramatiques manques des politiques étatiques de soutien à la constitution d’une industrie du cinéma dans toutes ses dimensions, ce qui place au fond Forest dans la lignée d’un Sembène lorsqu’il décrivait avec un manichéisme assumé la gabegie des élites africaines. Les ambiguïtés des politiques de coopération et de l’action de la France vient compléter le tableau. Reconnaissons en tout cas que la répétition ad nauseam dans les divers écrits ou discours des mêmes erreurs grossières, anathèmes et victimisations jette aujourd’hui encore un rideau de fumée sur la réalité et empêche d’aller de l’avant.

L’intérêt du travail de Claude Forest est donc de comprendre en profondeur les mécanismes qui ont produit la situation contemporaine. Cet ouvrage s’inscrit dans une trilogie : après une étude de la production (Production et financement du cinéma en Afrique sud saharienne francophone – 1960-2018) et avant celle du rôle de l’Etat (Etat et cinéma en Afriques francophones – pourquoi un désert cinématographique, ouvrage collectif), ces trois tomes constituent une approche globale de l’Histoire économique des cinémas d’Afrique et des problématiques afférentes. Ils sont tous publiés dans la collection Images plurielles scènes et écrans aux éditions L’Harmattan, dont Claude Forest a repris la direction avec Sylvie Chalaye et Patricia Caillé depuis que, l’âge avançant, je m’en suis détaché pour me concentrer sur mes propres écrits.

Si cet ouvrage sur les salles est la pièce maîtresse, c’est que la distribution et l’exploitation sont les talons d’Achille des cinémas d’Afrique (« Qui tient la distribution tient le cinéma », disait volontiers Tahar Cheriaa) et que tous les écrits dénoncent la perpétuation du rapport colonial comme frein à l’autonomie. A cet égard, Forest rappelle que le duopole SECMA-COMACICO qui dominait le marché étaient des entreprises marchandes en recherche de rentabilité et non guidées par une quelconque intention idéologique, bien sûr dans les cadres de pensée de leur temps, et que c’est bien la question de la rentabilité qui a disqualifié les approches idéologiques. En un mot, l’exploitation isolée voire nationale n’est pas rentable lorsque le public a un faible pouvoir d’achat et ne l’a historiquement été (sans d’ailleurs dégager de marge conséquente) que dans l’intégration internationale de multiples salles. C’est l’importation et la programmation des nombreux films nécessaires pour faire tourner les salles en fonction des attentes du public qui générait le meilleur profit. Ajoutons aussi les quelques libertés prises avec les taxes et la légalité pour optimiser les revenus.

Claude Forest opère ainsi une étude détaillée du fonctionnement et de la rentabilité du duopole jusqu’aux indépendances. Hors le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l’exploitation s’avérait peu rentable. Il démontre (p. 173) que les 40 % de bénéfice que l’on peut lire (par copie sans vérification) un peu partout sont largement exagérés, même si l’enrichissement de Maurice Jacquin à la tête de la COMACICO est réel. Cette surestimation eut pour conséquence de faire croire qu’il suffisait de nationaliser les salles pour rapatrier les bénéfices et financer la filière. La rentabilité du duopsone tenait essentiellement à la cohérence commerciale de cet édifice international, et ne pouvait s’envisager sans les économies et mutualisations que permettait une telle construction.

Négociant les films au forfait (et non au pourcentage des recettes), sa centrale d’achat acquérait des catalogues entiers (non forcément de mauvaise qualité comme cela fut reproché mais d’une année ou une saison entière) et avait donc intérêt à multiplier les séances, la marge sur toute entrée supplémentaire leur étant acquise intégralement. Appréciés dans les salles populaires mais décriés par les cinéastes, le double programme et la rotation accélérée des films optimisaient la rentabilité des copies (1292 en 1960 pour la Comacico, 510 pour la Secma sur la seule Côte d’Ivoire !). La programmation était adaptée au goût du public selon la salle, les jours de la semaine et même les horaires, mais n’avait que faire de la valorisation des œuvres. Les billets des quelques salles à public majoritairement « européen » étant plus chers, ils généraient un tiers des recettes.

Il faut d’ailleurs lire la savoureuse description de la carrière de Jacquin, cet affairiste qui se tournera finalement vers la production en France (p. 122 sq), laissant davantage de place à la Secma. Filou, malin et bon gestionnaire, il avait complexifié à l’extrême pour des raisons fiscales son activité en créant une multitude de filiales à partir du Maroc comme siège (Comacico veut dire Compagnie marocaine cinématographique et commerciale, fondée en 1932 à Casablanca, qui ne se cantonnait pas au cinéma). Avec le développement de l’engouement pour le cinéma, son chiffre d’affaires avait quintuplé entre 1950 et 1960. Pour des raisons fiscales encore, Jacquin liquida en 1959 ses sociétés marocaines pour les remplacer par des Comacico régionales de droit africain, en plus de celles qui existaient déjà. Sa domiciliation multiple à Monaco ne fut que de courte durée (1957-1964), la France ayant imposé à la principauté une convention limitant l’évasion fiscale. Ces optimisations parfaitement légales privèrent les administrations fiscales tant africaines que françaises du versement de plusieurs impôts jusqu’en 1963. (p. 227)

D’après le rapport Carrière rendu au CNC en 1961, le parc programmé par le duopole dans les 14 pays était de 160 salles sur un total de 216 (156 équipées en 35 mm et 60 en 16 mm). Certaines salles étaient louées ou seulement programmées, mais les salles en propriété représentaient un peu plus de la moitié du parc en 1957. Ce régime duopolistique continua son développement durant les deux décennies suivant les Indépendances, verrouillant ce vaste marché grâce aux économies d’échelle et au contrôle des recettes. Une concurrence (même américaine, malgré la création à Dakar en 1969 de l’AFRAM – Afro-American Films), qui aurait demandé de gros investissements, ne pouvait monter en raison du faible potentiel de rentabilité du secteur dans ces pays.

Sous l’impulsion du Général de Gaulle, la France « se pensant phare illuminant l’avenir alors qu’elle n’avait été que militairement dominante, met alors en place des mécanismes occultant son rapport passé » (p. 235) et crée un ministère de la Coopération où sera logé un bureau du cinéma « qui permettra indubitablement la naissance d’un certain cinéma africain » mais « empêchera involontairement la mise en place de son industrie » (p. 245).

En habile commerçant, Jacquin, qui cherchait à racheter l’UFA allemande pour se lancer dans la production, évoqua la vente de son circuit à la MPEAA (Motion Picture Export Association of America) : panique en haut lieu. Face au coût d’un rachat, une alliance fut même envisagée avec les Américains ! Passionnant chapitre, Forest décrit par le menu les oppositions des différentes composantes de l’Etat jusqu’à ce que soit décidée en 1973, contre le CNC et sous l’impulsion de Valéry Giscard d’Estaing, une prise de participation par l’UGC dans le duopole avec pour mission « une africanisation progressive de ces réseaux ». Une holding dénommée SOPACIA (Société de participation cinématographique en Afrique) fut créée, contrôlée par l’UGC à hauteur de seulement 6 % du capital, le reste tant détenu par l’Etat et des entreprises constituant son réseau africain.

La nouvelle direction ne put que constater le peu de rentabilité de l’exploitation des salles et que les profits se situaient au niveau de l’importation et de la programmation. Des négociations avec les Etats furent entamées pour une cession des salles, sans succès dans la plupart des cas. Même échec auprès des entrepreneurs privés. Cela devenait un handicap diplomatique… Quant aux nationalisations partielles ou totales (Haute Volta, Mali, Zaïre, Bénin, Madagascar), elles s’étaient heurtées à la difficulté d’alimenter les salles en films, un métier complexe qu’elles ne maîtrisaient pas. Poursuivant sa rentabilité, le duopsone n’avait d’ailleurs bloqué les films qu’en Haute-Volta sur quelques mois.

La confusion dominait, le duopsone puis la Sopacia étant accusés de tous les maux. Finalement, en plus des salles nationalisées, des salles furent cédées à très faible coût à des particuliers dans certains pays. Près des deux tiers des salles de la Sopacia changèrent ainsi de main en six ans. Au niveau importation, distribution et programmation, la création du CIDC (Consortium interafricain de distribution cinématographique) devait prendre le relais, dont la mise sur pied effective dépendait des Etats africains. En 1980, la Sopacia se retira au profit du CIDC. Sur le papier, l’africanisation de la filière cinématographique était donc totale.

Effectivement, face aux tentatives d’entente panafricaniste à travers la création de l’OUA à Addis-Abeba en 1963, qui auraient pu, dans un idéal vite déjoué par les intérêts politiques divergents, déboucher sur une organisation globale du secteur, l’OCAM (Organisation Commune Africaine et Malgache), créée en 1965 « dans la perspective d’affaiblir l’OUA et de contrer l’influence des révolutionnaires », va « jouer un rôle particulier et mortifère pour le cinéma » (p. 99). C’est dans ce cadre que 10 pays décideront en 1972 de créer le CIDC ainsi que CIPROFILM (Consortium interafricain de production de films) qui devait être financé par des taxes sur les recettes des salles. Ce n’est qu’en 1979 que ces deux organisations seront dotées d’outils juridiques et politiques. La deuxième ne vit jamais le jour faute de financement par les Etats tandis que le CIDC ne trouva aucun opérateur privé pour participer. Sur les trois premières années, seuls six Etats sur dix avaient versé toute leur part, et en 1985, à sa dissolution, seul le Niger avait honoré ses engagements.

« Le désenchantement sera profond et durable » (p. 109).