La banlieue ? La télévision en fixe depuis longtemps largement les images, ghetto infernal où des jeunes immigrés désoeuvrés font la loi et affrontent une police débordée. La réponse du cinéma est ambiguë : de La Haine à Ma 6-T va craquer, sortes de cris d’alarme pour une prise de conscience de leur marginalisation territoriale et sociale, les cités restent un espace exceptionnel dont le sensationnel fait vendre. Avec L’Esquive, Abdellatif Kechiche avait restauré une normalité où la différence issue du déferlement des mots et l’agressivité du langage n’est plus une impasse désincarnée mais une tentative d’expression de soi et de ses affects.

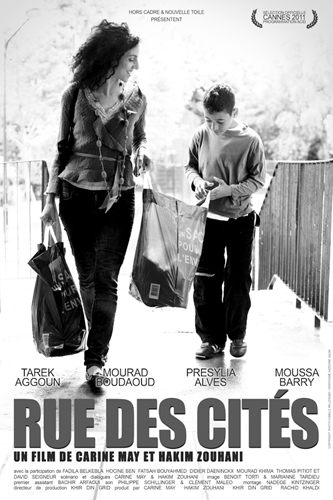

C’est dans cette entreprise d’inversion du regard, de restauration et de réappropriation de sa propre image que s’inscrit Rue des cités, uvre signée par deux animateurs mais largement issue d’un travail collectif. Comme tous les discréminés, les habitants des cités doivent retourner les clichés et ainsi répondre à l’autre pour se définir eux-mêmes. Rue des cités appartient ainsi à cette volonté aujourd’hui largement affirmée et partagée de se dire en images plutôt que de laisser d’autres le faire à sa place (cf. notre [ article n°10081 ]).

Retourner les idées reçues suppose de restaurer la complexité, avec le risque de vouloir trop en mettre dans la même boîte. Rue des cités, dont la courte durée renforce cette impression, n’échappe pas à cette volonté polyphonique et fourre-tout de faire rentrer dans la cage du film tous les sujets qui s’imposent : une série de saynètes abordent tour à tour l’inanité des médias, le machisme et l’infantilité des hommes, leur vision des femmes, leur désoeuvrement, le décalage des jeunes face à leurs parents, le poids des traditions, les trafics en tous genres, les bagarres, l’autonomie des jeunes filles, l’enfermement urbain et finalement la violence intra-communautaire.

C’est cependant la fragilité même de la mise en image et du dispositif qui ouvre la voie à la complicité recherchée avec le spectateur. Ce qui fait la réussite de Rue des cités, c’est la justesse du traitement de ces situations, issue de son mode d’élaboration collectif et ancré dans le vécu de chacun (cf. à ce propos notre entretien avec Carine May et Hakim Zouhani [ article n°10174]). La volonté de dire qui plomberait le récit cède la place à de croustillants dialogues in situ dont l’autodérision est le moteur diesel. Comme le dit un poète convoqué face caméra en début de film : « je la regarde en face ma ville et je la couche sur un papier ». Car, à la différence par exemple d’un film comme Donoma, qui lui aussi prend véritablement la parole, Rue des cités profite moins de ses improvisations que de son mode d’écriture. C’est vrai des saynètes en question, où quelques personnages développent une trame narratrice autour de deux jeunes de vingt ans, Adilse et Mimid, mais cela est renforcé par leur alternance avec des scènes d’un autre ordre : slam du poète, interviews documentaires d’habitants d’Aubervilliers, regard tendre sur un enfant qui cherche à réparer le pneu crevé de son vélo. Ces inserts complètent la fiction plus qu’ils ne lui répondent, mais cette diversification des approches ouvre de nouvelles dimensions. Les interviews permettent notamment de restaurer ce qui est souvent oublié, l’histoire des cités, et donc d’établir des passerelles avec les plus âgés alors même qu’elles ont tendance à se déliter. C’est essentiel car c’est dans cette temporalité que l’on sort d’une perception purement actuelle pour s’ouvrir à un imaginaire. Comme le dit Didier Daeninckx, lui aussi interviewé, c’est cet imaginaire qui permet d’exister.

Ces inserts éclairent dès lors les luttes verbales qui dominent les scènes de fiction : ce langage n’est pas vain mais au contraire la fine expression d’un positionnement dont la dimension socio-politique explose. Il est à la fois recul et dérision, chargé de rendre la vie possible alors que tout se conjugue pour la rendre impossible. On se chambre à gogo, mais c’est une façon d’exister et de s’affirmer. Le choix du noir et blanc répond esthétiquement à cette volonté de recul et renforce la dimension imaginaire. Il gomme la saleté, magnifie les lieux comme le fait la photographie d’art et fait rupture avec l’image télévisuelle.

La dimension familiale, omniprésente, fait également partie d’une humanisation de l’image des banlieues : ces jeunes qui semblent passer leur vie sur des bancs ou devant les cages d’escalier ont des parents et des grands-parents, des frères et surs, des services à rendre et des rôles à assumer – une vie tout simplement, une énergie que ce film capte avec bonheur et qui devrait lui permettre de faire date.

///Article N° : 10173