En 2007, nous n’avions publié dans la revue Africultutres (n° 67) que de brefs extraits de cet entretien avec Pierre Claver Akendengue, le plus grand artiste du Gabon, qui est depuis quarante ans à la fois l’un des musiciens les plus créatifs d’Afrique centrale et l’une des voix les plus intéressantes par son discours sur l’évolution du continent. En voici la version intégrale.

Chacun de vos disques est une véritable énigme. On ne sait même jamais par quel bout le prendre, entre la complexité des références traditionnelles et votre volonté d’exploiter toutes les potentialités de la modernité. Excusez-moi, c’est une question banale, mais il y a trente ans que j’ai envie de vous la poser

Je suis né dans une Afrique dont on prétend qu’on y naît musicien. C’est totalement faux, évidemment. En Afrique équatoriale et au Gabon en particulier, dans l’ethnie qui est la mienne, les Myéné, il n’y a bien sûr jamais eu de griots. La formule chantée de prédilection, c’était la chanson collective. Tout le monde chantait la même chanson, en polyphonie. Donc il y avait à travers la chanson une certaine idée de la cohésion sociale. Chez les Myéné il y a un sous-ensemble auquel j’appartiens et qui s’appelle « Nkomi ». On a toujours dit à leur sujet que « pour eux chanter n’est qu’une manière de parler ». Nous savons apprécier la forme chantée, et la parole humaine en général

Les Nkomi habitent la lagune de Fernand Vaz, du nom d’un explorateur portugais. Elle est occupée par un archipel de petites îles, et pour aller d’un endroit à un autre, il faut avoir une pirogue

quand on a une pirogue, on chante, nécessairement, sinon on s’ennuie. Ensuite quand on est dans une île, c’est très petit, donc il y a brassage. De la naissance à la mort, tous les évènements sont vécus en musique. Il y a déjà le fait que lorsque naît un enfant, on reconnaît en lui un ancêtre ou une divinité, à qui il faut adresser prières et hommages, ce qui se fait toujours en chansons. De même Si l’enfant n’est pas né normalement, s’il y a eu des problèmes à sa naissance, s’il a fallu que la mère suive un traitement particulier (si ce sont des jumeaux, si l’enfant n’est pas né dans la bonne position, etc). Il y avait alors du matin au soir des cérémonies avec beaucoup de musique, des chansons, des berceuses, tout ceci pour prier la divinité de maintenir en vie le nouveau-né, et si possible, qu’il ait toutes les vertus faisant de lui un humain parmi les autres.

Voici l’atmosphère dans laquelle j’ai grandi, sur la petite île d’Aouta, au sud-est de la lagune de Fernand Vaz, que les Nkomi appellent Etimboué N’kombé – c’est devenu le nom du département.

Kombé, en langue myènè, c’est l’astre solaire. Tout se passe donc comme si, pour les Nkomi, les Etimboué que nous sommes, nous descendions de l’astre solaire, qui est lui-même un des premiers fils de l’Être suprême – Aniambié, que les missionnaires ont assimilé à Dieu.

Chez nous, tout était donc chanson : berceuses, préceptes éducatifs, louanges aux divinités, initiations, soirées profanes de réjouissances des jeunes gens, tout cela était vécu en musique.

Dans cette région, et je crois que c’est un peu valable pour tout le Gabon, on distinguait quatre formes de musique :

– la première, était la musique profane, par exemple la musique d’appel : pour communiquer d’un village à l’autre, on se servait de la musique, soit sous forme chantée, avec des cris spécifiques dont chaque tonalité indiquait déjà s’il s’agissait d’un événement heureux ou d’un malheur – soit en tapant sur des troncs de bois évidés, la hauteur du son contenant aussi une information pour le village voisin, qui renvoyait la nouvelle aux villages alentour

Dans cette catégorie profane il y avait aussi la musique de travail : tout se passe comme si l’effort humain pour atteindre l’efficacité maximale doit s’accompagner de paroles et de musique. Les femmes chantaient en lavant dans la rivière ou en repassant, ou en préparant le manioc, ou en travaillant dans les plantations. Il en était de même pour les hommes, qui avaient aussi leurs répertoires particuliers pour l’abattage des arbres, pour pousser les pirogues, pour pécher. Dans cette catégorie profane, il y a enfin les soirées récréatives, avec des chansons que les jeunes chantent pour se récréer le soir ; les mariages avaient aussi leur répertoire, qui n’avait rien de sacré, pour exalter la vie avec jovialité

Vous parlez toujours au passé. Est-ce que dans votre région natale tout cela existe encore, ne fût-ce qu’un peu ?

Oui, bien sûr, mais de manière résiduelle. Il y a un très, très fort exode, et les autochtones, ceux qui habitaient l’île et le village où je suis né, ont été dans une large mesure remplacés par des populations nouvelles, qui viennent de l’intérieur du Gabon. Tout se passe comme si les migrations de l’époque précoloniale ne s’étaient jamais arrêtées. Il y a beaucoup de Fang, de Punu, de Babarama

au départ ils ont été assimilés par les Myènè, mais à mesure que ces derniers partaient vers les villes, chacun a amené des réminiscences de ses propres coutumes.

Donc on n’a plus tout à fait les mêmes répertoires qu’avant

Excusez-moi pour cette interruption, et revenons-en à ce que vous disiez sur les formes musicales traditionnelles

La deuxième forme traditionnelle, c’est la musique rituelle funèbre, qui est l’expression du chagrin devant la mort. Là, c’était par exemple une forme de musique qu’on appelle oluma, des chants et des danses de forme guerrière exécutés pendant que la dépouille est encore dans la maison. Il y a aussi la musique de l’initiation, sous ses deux formes : l’initiation sociale qui est le passage de l’enfant à la vie adulte, organisé par des sociétés féminines ou masculines pour affirmer la féminité ou la virilité de l’enfant ; l’initiation sacrée, qui se passait dans le bois sacré. Actuellement, ce qui a tendance à se généraliser, c’est l’initiation au Bwiti ; il paraît que quand on est initié au Bwiti, on voit comment Dieu a fait le monde. En fait, dans l’initiation, l’éducation privilégie l’il, la vision – alors qu’avant, la première éducation, c’était plutôt l’oreille – les préceptes, les chants

Cependant, dans le Bwiti, c’est la musique qui domine le rituel

Ce n’est pas tout à fait vrai. La musique conduit le cérémonial, dès lors que c’est une liturgie, qui a un certain ordonnancement, comme dans l’église catholique. Le Bwiti est très proche de la messe, et par extension toutes les musiques liturgiques fonctionnent à peu près de la même façon : il s’agit de musiques apprises et récitées dans un ordre bien précis, et qui sont interprétées pas n’importe où, pas n’importe quand, pas dans n’importe quelles circonstances. Il y a des chants qui ne sont chantés qu’en forêt par exemple, pendant l’initiation. D’autres ne sont exécutés qu’en début de cérémonie, quand on revient à l’ebanza (le temple), etc.

Ces chants sont connus des initiés d’abord, mais aussi de la communauté villageoise qui accompagne le jeune initié dans son itinéraire. Souvent ces musiques sacrées sont très simples, a cappella dans la forêt, ou bien accompagnées par un instrument rudimentaire tel que l’arc musical, la harpe ngombi à huit cordes ou la cithare mvet : des instruments anciens, apparemment primitifs et pas toujours très sophistiqués, mais qui ont une importance capitale pour conduire l’initié dans son itinéraire.

Il serait d’ailleurs très grave de chanter ces chants dans n’importe quel ordre, sous peine de compromettre le cheminement de l’initié.

Le Bwiti rencontre depuis peu un fort intérêt en Occident, on dit qu’il est très efficace dans les processus de désintoxication, et de lutte contre la dépression. Que représente-t’il pour vous ?

Il est dit communément que le Bwiti vient des Tsogho, mais il y a polémique entre eux et les Apindji, un peuple voisin du bassin de la Ngounié. N’étant pas initié, je ne saurais vous dire lesquels ont raison.

On dit aussi qu’à l’origine le Bwiti fut l’apanage des femmes et que les hommes pratiquaient ce qu’on appelle le ndjembe chez les Myènè ou le nyemba chez les Bapindji et les Tsogho, et qu’à un moment donné il y aurait eu échange, pourquoi, je ne le sais pas. On dit que les hommes auraient trouvé que le Bwiti était une science tellement importante qu’il valait mieux la conduire eux-mêmes, qu’ils en soient le berceau plutôt que les femmes.

Ce n’est plus le cas actuellement, car il semble plutôt que le Bwiti soit devenu principalement féminin

mais je suis étonné par l’importance que le Bwiti a pour vous. C’est une tradition du nord du Gabon, et vous êtes né dans le Sud

Les Myènè ont adopté le Bwiti à partir des années 1930. Parmi les premiers, il y avait un certain Nyango Avanji, qui avait séjourné chez les Tsogho (les créateurs présumés de cette religion, ndlr) pendant un bout de temps. Quand il est revenu à Fernand Vaz, à Etimboué Nkombé, ce Monsieur a commencé à initier les Nkomi. Il n’a pas fait que cela : il serait mort (je suppose qu’il a subi un coma) puis ressuscité ; lorsqu’il est revenu à la vie, il a instauré à son tour une forme particulière du Bwiti qui est actuellement répandue dans tout le Gabon : le Bwiti Missoko. En langue myènè, issoko veut dire « jeu de recherche ». Or quand nous étions enfants, nous jouions à ce jeu-là : on trace un cercle sur le sol et on enfouit un anneau dans le sable. Il s’agit de piquer la terre avec un petit bâton, de trouver l’endroit exact où est enterré l’anneau et de le faire ressortir. On pouvait être deux, trois ou quatre joueurs, même dix parfois, en tout cas je puis vous affirmer que cela dure très, très, très longtemps !

C’est un jeu de recherche. Pas question d’arrêter avant qu’un joueur ait déterré l’anneau, car pendant ce temps-là, celui qui l’a enterré marque des points. Donc le « Missoko » vient de là. C’est un Bwiti de divination. Nyango Ananji a donc trouvé les herbes, la formule, les ingrédients qu’il faut mélanger avec l’iboga (la racine aux vertus hallucinatoires, ndlr) pour que l’initié soit doué du don de divination. C’est la particularité que les Nkomi ont amenée au Bwiti. Cela ne veut pas dire que la capacité de « voir les choses » que le commun ne voit pas n’existait pas auparavant dans le Bwiti

Cependant, c’est cette spécificité que les Nkomi ont apportée dans le Bwiti, sans doute parce que c’était ce qui manquait le plus dans leur propre système d’initiation.

Musicalement, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup de différences entre les diverses formes du Bwiti

À ma connaissance, il n’y en a pas beaucoup, en effet. On a souvent comparé le Bwiti à la religion catholique traditionnelle, en latin, à savoir que ceux qui s’initient au Bwiti adoptent la langue liturgique qui est le tsogho. Nyango Avanji a non seulement apporté le Bwiti chez les Nkomi, mais il a innové aussi dans un autre rituel qu’on appelle « Elombo ». Au départ, il s’agit de la possession d’un individu par les mânes des ancêtres. Ce que les Nkomi connaissaient auparavant, c’était l' »Elengue », qui est certainement plus ancien : la possession par les ancêtres, mais de la lignée de la mère, puisque notre société est matrilinéaire. En sortant de son coma, autrement dit en ressuscitant, Nyango Avanji est revenu avec une formule qui permettait à un même prosélyte d’être possédé à la fois par les mânes des ancêtres féminins et masculins : c’est la principale différence entre l’ « Elengue » et l’ « Elombo ». C’est ce qui a permis à l’ « Elombo » de se répandre non seulement dans la région de Fernand Vaz mais aussi sur tout le territoire de ce pays qu’on appelle le Gabon.

Enfant, avez-vous assisté à tous ces rituels ?

Bien sûr ! Mon oncle, le grand frère de mon père, a été chez nous un des premiers adeptes du Bwiti, je ne sais s’il avait été initié chez les Tsogho ou les Apindji mais c’était un grand guérisseur, très réputé. Moi avec mes parents géniteurs, je vivais à Port-Gentil, mais pendant les vacances je me retrouvais très souvent chez mon oncle, Papa Dominique Rolana – mon père à moi s’appelait Pierre Célestin Tchandi – et Papa Dominique a eu une énorme influence sur moi, car c’était un artiste accompli, il chantait et dansait remarquablement, et il jouait aussi très bien de la harpe ngombi

Je n’en ai jamais joué moi-même

Papa Dominique jouait aussi de l’arc musical ongongo, et comme il était un excellent guérisseur, il y avait beaucoup de patients qui venaient se faire soigner chez lui. Il m’a fortement impressionné dans mon enfance, et ce que je fais, ce que j’essaie timidement de traduire sur ma guitare, ce ne sont en réalité que des réminiscences de ma personnalité de base par rapport à ce que je l’ai vu et entendu faire.

J’avais beaucoup d’admiration pour Papa Dominique, et il voulait que je sois initié au Bwiti. Mes parents ont refusé. Ils étaient catholiques, convaincus et pratiquants – tout en restant animistes, bien entendu

Ils n’ont jamais voulu. Je posais à Papa Dominique toutes les questions imaginables sur le Bwiti, et bien sûr il refusait de répondre, mais c’est vous dire l’influence essentielle qu’il a exercée sur moi.

Pour en revenir à la musique profane, il y a eu mon oncle maternel Fidèle Edembe, qui a fait la guerre d’Indochine, et quand il est revenu il a ramené une guitare. En ville à Port-Gentil, et un peu partout, il faisait danser, il animait des soirées dansantes avec sa guitare.

Lui aussi, il m’a beaucoup impressionné, par sa modernité. J’ai donc subi ces deux influences, traditionnelle du côté paternel, et l’autre, celle des musiques populaires de l’époque, du côté maternel.

Excusez-moi encore de vous avoir interrompu. Vous étiez en train d’énumérer les musiques traditionnelles qui vous ont influencé.

Vous avez bien raison de revenir à cela. La quatrième forme de musique chez nous, donc, c’est la musique de possession, par rapport à l' »Elombo » dont je viens de vous parler. Là, ce sont des musiques frénétiques, avec un ensemble orchestral : une musique très forte, très dansante, très rythmée, qui incite à la danse. Très souvent cette musique est si entraînante qu’elle passe dans le cadre profane, même moderne.

Ce sont essentiellement les hochets et les tambours qui y sont utilisés, l’obaka aussi ?

Absolument ! J’ai consacré d’ailleurs un album entier à cet instrument, parce que très souvent, on fait surtout attention aux tambours, qui sont très riches et très beaux en Afrique, qui « parlent » et qui sont essentiels. Mais il y a des instruments tout aussi importants, entre autres cette tringle de bois qu’on frappe avec deux baguettes, ou bien de simples baguettes entrechoquées. J’avais observé que le radical ka se retrouve d’une part dans toute l’organologie africaine, négro-africaine mais aussi ailleurs dans l’organologie d’inspiration africaine. Il y a par exemple, chez nous, l’obaka, le ko, le nkul, une onomatopée désignant tout ce qui s’entrechoque

waka chez les Tsogho, obaké, nkul chez les Fang, mais aussi cavacha chez les Congolais, likembe, kora, le gwoka et la kadans chez les Antillais, le kabwa, la capoeira, le cavaquinho ou la macumba au Brésil, que sais-je encore, il y a plein d’instruments et de styles qui ont ce radical ka. Chez nous on a aussi des danses comme ekunda, au Cameroun le makossa, en Afrique du Sud le braka, en Côte d’Ivoire le mapouka, en Jamaïque le ska qui a donné naissance au reggae, à Trinidad le calypso. Partout ce son ka se retrouve, et j’étais étonné que personne n’y ait fait vraiment attention.

L’obaka est omniprésent chez nous, il nous sert à relier les sons plus riches d’instruments comme les tambours. Par exemple dans le Haut-Ogooué, où ils utilisent des ensembles de trois à cinq tambours, ce sont de simples baguettes entrechoquées qui tiennent le même rôle de « lien » que l’obaka.

Chez les Myènè, l’ obaka peut-être joué par une seule personne, mais en général la société est conçue selon la distinction entre masculin et féminin. En toute chose, cette dualité se retrouve. Par exemple dans le corps humain, qu’il soit celui d’une femme ou d’un homme, le côté gauche est considéré comme féminin, le côté droit comme masculin. Dans la musique, on a donc un obaka masculin et un obaka féminin. Ce dernier est très régulier, très fin, il joue des formules très complexes mais toujours très régulières, répétitives ; alors que l’ obaka masculin, lui, joue sur l’accentuation et l’improvisation.

Ces deux obaka jouent ensemble pour accompagner l’improvisation des tambours, qui eux-mêmes sont divisés entre tambours féminins et masculins.

Comme « Obakadence », votre dernier album, les deux disques précédents semblent aussi fondés sur l’ obaka

Cette obsession me poursuit, parce que de manière intuitive, depuis mes débuts, tous les disques que j’ai faits, je leur ai toujours affecté trois dimensions : une dimension culturelle – inspirée par la musique traditionnelle – et de ce point de vue, vous avez raison, on peut même dire que l’obaka est au cur de presque tous mes disques ; il y a aussi une dimension sociale, car l’artiste travaille sur l’histoire et le destin de son pays, des siens et du monde en général, il doit se mettre au service de ceux qui subissent l’histoire. Comme le XX° siècle a été celui de l’irruption des masses et de leur condition de vie misérable, je me suis beaucoup surpris à observer les masses laborieuses, leurs salaires de misère, etc. Donc aujourd’hui, les problèmes de pauvreté liés à la mondialisation à deux vitesses, en faveur des Occidentaux, sont forcément ma principale préoccupation !

D’autre part il y a toujours chez moi une troisième dimension liée à la quête de la spiritualité. Cela remonte à ma prime enfance, par rapport à ce que je vous ai dit de mon oncle paternel, qui m’a fait assister à nombre de cérémonies rituelles, de séances de divination ou de guérison. Pour moi toute forme de religion et de spiritualité traditionnelle comporte une référence à un Être Suprême qui est le même pour toute l’humanité, qu’on l’appelle « Dieu » ou autrement.

Quand mon oncle m’emmenait avec lui dans la forêt où il allait cueillir ses plantes, couper ses feuilles, arracher des écorces ou des racines, avant chacun de ses gestes il demandait à Dieu la permission de voler ainsi la Nature, et la force de régler les problèmes de ses patients, pour que lui soit accordé l’objet de sa quête.

C’est donc à votre oncle que vous rendez hommage dans cette chanson de votre dernier album sur « les gens de la forêt » ?

Oui, entre autres, pas seulement. En fait, j’ai été associé à un grand projet qui est celui de la création de treize parcs nationaux au Gabon : des zones réservées où l’on n’a plus le droit de faire de l’abattage, de pratiquer la chasse ou la pêche. C’est une ong anglaise, WCS, qui m’a sollicité pour créer des musiques en relation avec ces parcs, pour faire connaître ce projet à la population et aux touristes. Je leur ai dit que j’acceptais à condition que je puisse auparavant visiter tous ces parcs.

Pour concevoir une musique sur un parc en particulier, il valait mieux que je puisse d’abord établir un rapport « nature-culture ». N’ayant jamais visité le Gabon, parce que les voies de communication y sont très difficiles, j’ai pu faire ce voyage, grâce à la double organisation de ces parcs, sous tutelle des ong et du Conseil des Parcs nationaux qui est un organe para-étatique. Quand on arrive dans un parc, on est d’abord informé sur sa situation géographique, ses problèmes particuliers, et surtout on rencontre les gens qui habitent alentour.

Quand on est arrivé, notamment, à l’Alopé, la délégation recherchait le contact avec la population, et lors d’un entretien avec des Pygmées j’ai su qu’ils avaient été chassés de l’intérieur du parc, où ils avaient toujours vécu. On les avait priés d’en sortir, et on les a obligés à vivre en savane ou dans des zones de plaines. J’ai été vraiment, cruellement sensibilisé par leurs propos, parce qu’ils disaient en substance ceci : eux, ce sont des gens de la forêt, ils vivent dans la forêt, depuis des millénaires, et ce sont eux les premiers géographes, qui ont conduit tous les autres peuples à travers le pays, vers la côte, ils étaient longtemps les seuls à connaître les pistes, et maintenant on les oblige à vivre à l’extérieur de la forêt, avec des peuples qu’ils n’avaient pas l’habitude de côtoyer et qui ont d’autres modes de vie. Eux, ils trouvaient leur raison de vivre et leurs moyens de subsistance dans la forêt, ils connaissaient chaque arbre, chaque espèce végétale ou animale, chaque rivière, jusqu’au moindre ruisseau. Lorsqu’ils avaient un problème de santé ils savaient que c’était tel arbre qui pouvait les soulager ou soulager leurs clients. C’est aussi en bordure de ces forêts qu’ils faisaient leurs plantations.

Tout d’un coup, on leur demande de quitter la forêt, en les menaçant de les en déloger par la force. Même s’ils veulent cultiver, ils n’ont pas le droit de tuer les animaux qui viennent dévaster leurs plantations puisque ce sont des espèces protégées. Ce qui fait qu’ils sont désormais dépendants de la ville, des sacs de riz ou de pain qu’on leur envoie, ou qu’on ne leur envoie pas, pour qu’ils puissent s’alimenter.

Chez vous au Gabon, est-ce que la loi oblige les Pygmées à scolariser leurs enfants, comme au Cameroun ?

Je n’ai pas connaissance d’une telle loi, si elle existe. L’institution des parcs au Gabon est très récente. Ce qui est sûr, c’est qu’en les chassant de leur cadre naturel, on les oblige à vivre dans des lieux où il y a la scolarisation, où la seule possibilité de survivre est d’acquérir les connaissances des autres, et notamment par l’école, par l’intégration à une certaine modernité. En tout cas ils sont vraiment malheureux, à les entendre. Ils ne sont pas heureux du tout, du tout, d’être sortis ainsi de leur cadre ancestral.

Au Cameroun les Baka ont une double-vie, dès la saison des chasses, ils disparaissent dans la forêt

Au Gabon c’est pareil, ils essayent d’avoir cette double-vie, sauf que dans les parcs, ils n’ont plus aucun droit de manière officielle, et surtout pas celui de chasser. Ils deviennent des braconniers, en quelque sorte. Il faut dire que les Pygmées sont des apatrides, ils n’ont pas de nationalité, ceux qui sont au Gabon sont déclarés gabonais, mais ils n’attachent aucune importance à leur carte d’identité. Comme ils connaissent les pistes ils peuvent passer librement les frontières, et ils continuent de circuler dans cette forêt qu’ils connaissent infiniment mieux que les gens qui sont chargés de préserver certaines zones, au nom de la « biosphère », de la sauvegarde des espèces protégées, etc.

Quand vous prépariez l’album « Lambarena », vous aviez fait une prospection un peu systématique des traditions musicales du Gabon, y compris celles des Pygmées

Il faut dire d’abord que j’ai fait des études de psychologie, et que ma thèse était consacrée à l’anthropologie sociale et culturelle, plus particulièrement aux religions traditionnelles. Comme chacun le sait, au départ la religion englobait tout, que ce soit la philosophie, les mathématiques, la physique, et même la musique

Chez nous au Gabon, les Pygmées sont les premiers détenteurs du savoir ancestral, donc je me suis beaucoup intéressé à eux et à leurs chants en particulier, longtemps avant d’être associé à ce projet « Lambarena ». Les techniques vocales des Pygmées ne m’étaient donc pas inconnues, j’ai toujours été en admiration devant la science musicale exceptionnelle de cette partie de l’humanité. Cela dit, je dois préciser que le recensement que j’ai fait des musiques gabonaises, pour ce projet, je l’ai effectué à Libreville. Notre capitale rassemble aujourd’hui plus de la moitié de la population du pays. On y trouve donc un échantillonnage très large des ethnies du Gabon. Parmi ces communautés, j’ai pu trouver des Pygmées, qui m’ont livré une partie de leurs connaissances musicales. Je les ai enregistrées à Libreville.

On peut trouver bizarre d’enregistrer des Pygmées à Libreville !

Mais qu’en est-il de la vie musicale dans cette grande ville ?

Le Conservatoire musical n’est plus très actif, disons-le franchement, par manque de volonté politique. J’ai vécu vingt ans en France, de 1965 à 1985. Quand je suis reparti au Gabon, ma première préoccupation fut de créer, non pas vraiment une école, je n’en avais pas les moyens, mais une structure que j’ai appelée le Carrefour des Arts. Il a regroupé un bon nombre des créateurs dans différentes disciplines artistiques, que ce soit le chant, la comédie, le dessin, l’écriture, il y a même un jeune homme qui a écrit un roman, Yamatiti, qui en a fait une pièce de théâtre présentée à Limoges, au Festival des Francophonies. Cette expérience n’a malheureusement duré que cinq ans, et si elle avait vu le jour, c’était uniquement grâce à l’hospitalité du CCF. Le Ministre de la Culture m’a même refusé une salle qui était pourtant désaffectée depuis longtemps. Ce n’est qu’un exemple, pour vous dire que de manière générale, au Gabon l’effort principal n’est pas en faveur de la culture en général, et surtout pas de la sauvegarde de la culture ancestrale !

Vous êtes pourtant officiellement conseiller du Président Bongo

La première fonction qui m’a été proposée à mon retour au pays était celle de conseiller au ministère de la culture, et c’est à cette époque que j’ai créé le Carrefour des Arts. Ensuite je suis parti à la Présidence, à la demande de Monsieur le Président. J’y suis chargé de la culture dans un département qui englobe la jeunesse, les loisirs et les sports. Je n’ai pas de budget, je ne fais que traiter des dossiers.

Alors, quelle est votre utilité ?

Il y a deux aspects. En toute honnêteté, quand j’avais créé le Carrefour des Arts, c’était à l’image du Petit Conservatoire de Mireille, qui permettait de côtoyer sans complexe des artistes de toutes les générations et de toutes origines comme Joe Dassin, Areski, Brigitte Fontaine, Françoise Hardy

Il y avait la formation, très professionnelle, mais aussi l’accueil, la générosité, la fraternité, et c’est d’ailleurs Mireille qui m’a convaincu de m’intéresser davantage à ma culture ancestrale, et à la culture africaine en général.

C’est ainsi que grâce à elle, les premières chansons que j’ai enregistrées ont été résolument des chansons africaines. Je pense notamment à « Poé », un chant qui chez nous provoque la pluie.

Le Carrefour des Arts de Libreville a donc été une transplantation utopique en Afrique du Petit Conservatoire de la Chanson : gratuit, bénévole, il n’y avait même pas de droit d’entrée à payer. Le résultat, c’est que la plupart de ceux qui sont encore les valeurs montantes de la chanson gabonaise en sont issus : Annie-Flore Batchiellys, qui a été lauréate des Koras en Afrique du Sud, n’est que la plus connue, il y a aussi Didier Dykoka qui donne dans le reggae, et Léandre Ontchanga, qui va sortir bientôt un cd plein de sensibilité ; un autre encore que nous appelons « Pleureur » car il s’inspire des pleureuses de funérailles traditionnelles, son nom m’échappe mais il est très connu au Gabon. Il y en a plein d’autres, et quand vous posez la question de mon utilité dans l’évolution de la musique gabonaise, franchement

Bien entendu, personne ne s’interroge sur votre utilité, à titre personnel (!) mais sur celle de votre fonction : conseiller culturel de Monsieur Omar Bongo Ondimba

J’ai pu rentrer au Gabon et y avoir une activité rémunérée, un salaire, ce qui m’a permis de créer le Carrefour des Arts sans demander un franc aux enfants. Tous ceux qui venaient donner des cours étaient aussi salariés, donc ils pouvaient accepter leur bénévolat comme un sacerdoce. Comme conseiller, j’ai instruit certains dossiers qui ont leur importance, même si l’aboutissement sur le plan concret et social n’est pas encore évident. Le premier travail qui m’a été confié est la constitution d’une société d’auteurs. J’ai travaillé avec les experts de la Sacem, ceux de Côte d’Ivoire et du Sénégal, on a mis sur pied toute la structure, mais la volonté politique est totalement absente, donc l’argent ne sort pas. La loi 1-87 sur les droits d’auteurs et les droits voisins a été votée en 1987, mais avec un article que j’appelle « assassin », l’article 62, dit en substance que seul le Ministère de la Culture, à travers un organisme para-étatique qui s’appelle l’ANPARC a « le monopole de la protection des artistes », ce qui nous interdit en fait de créer une société d’auteurs privée au Gabon.

Tant que cet article existe, et que la loi sur les droits d’auteurs ne s’applique pas, malgré le travail technique qui a été depuis longtemps effectué intégralement, les artistes et créateurs gabonais seront éternellement spoliés. Moi, ce n’est pas mon problème : personnellement je suis membre de la Sacem depuis mes débuts !

Quant aux autres artistes gabonais, ils sont privés de tous leurs droits d’auteurs depuis 1974. Auparavant ils avaient le droit d’être affiliés à la Sacem, dont le représentant pour l’Afrique centrale, basé à Brazzaville, effectuait une tournée annuelle pour rétribuer les artistes et leurs ayant-droits en Afrique centrale.

Vous avez été le premier chanteur africain reconnu en France, au début des années 1970. Quel a été l’accueil des médias ? Comment s’est passée votre « intégration » à la scène culturelle française ?

Disons que l’intégration était double et antinomique, contradictoire et paradoxale. Le fait primordial a été que j’étais perçu comme un chanteur « engagé ». À cette époque, la gauche n’était pas au pouvoir.

On m’appelait le « Dylan africain », le « Léo Ferré africain », etc.

C’est grâce à la gauche que j’ai été connu, car ils m’invitaient à toutes leurs manifestations, à la Mutualité, partout où ils étaient.

Malheureusement, la France n’a pas encore soldé ses comptes avec la colonisation. C’est un sujet un peu honteux, autant le dire clairement.

Les Français, d’une manière générale, méconnaissent les méandres, le côté obscur de la colonisation et encore plus du néocolonialisme. La colonisation est encore présentée sous un angle un peu angélique, on tait un peu les travaux forcés, les milliers de morts pour faire des routes et des voies ferrées, qui ne servaient qu’à exporter les richesses africaines pour développer l’Europe. Dire cela, même sous une forme imagée, ne donne pas accès aux médias les plus populaires. C’est un langage qui passe mal. J’ai eu tout de suite un auditoire français qui m' »aimait beaucoup » – je tiens aux guillemets, parce qu’il y a deux charges qui pèsent sur la vie d’un artiste, c’est le service de la vérité et celui de la liberté. Il y a une certaine honnêteté de la population française, qui découvrait un certain nombre de choses à travers mes chansons, des choses qui n’étaient pas courantes, pas dites dans les médias. D’un autre côté il y a la voix officielle, qui refuse de laisser passer ce langage et ce message de manière publique. Voilà quelle a été mon expérience, je ne sais pas si je me fais bien comprendre

Vous avez eu un lien d’amitié très fort avec Claude Nougaro.

Quel souvenir gardez-vous de lui ?

J’habitais à Maisons-Alfort. Un dimanche, je suis nonchalamment étendu devant la télé, un peu assoupi, et je vois, j’entends un type qui déclare en direct, textuellement, dans une émission de grande écoute et en plein jour : « écoutez-moi, vous êtes vraiment tous une bande de cons, vous les français, comment pouvez-vous accepter qu’un chanteur comme Akendengue ne passe jamais à la télé ? »

Imaginez ma tête : pour moi, Nougaro, c’était un des plus grands chanteurs, comme Brassens ou Brel, je n’aurais même pas pu imaginer qu’il m’écoute, ni que je puisse un jour le connaître personnellement. Et voilà que je l’entends qui parle de moi, j’en avais le frisson. Le lendemain j’ai appelé chez Barclay pour avoir son contact, je l’ai eu tout de suite au téléphone et il m’a parlé aussitôt comme on parle à son propre frère. Il est venu chez moi, on a passé une soirée ensemble et on est devenu amis pour l’éternité. En 1989, RFI a voulu me donner un trophée, ils m’ont demandé d’inviter quelques amis, et Manu Dibango est venu à Libreville avec Nougaro, qui a écrit à cette occasion une magnifique chanson qui s’intitule « La voix d’Akendengue ». Je suis lié à lui à tout jamais, paix à son âme.

C’était un orfèvre des mots et des sons, mais aussi de l’amitié.

C’était un homme frais, il avait beaucoup de vérité en lui, et beaucoup de force pour la dire.

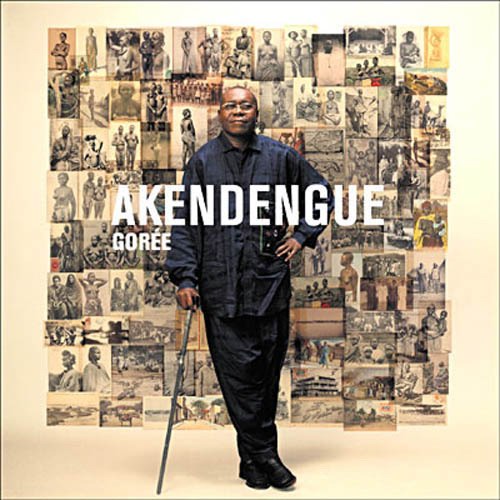

Votre dernier album est dédié à Gorée. Le souvenir des traites négrières est-il important pour un artiste africain contemporain ?

C’est encore une raison purement personnelle qui m’a amené à enregistrer ce disque. J’avais écrit cette chanson en français, et je l’ai chantée au CCF de Libreville, il y a six ou sept ans. Un ami français, Richard Louvier, qui avait assisté à ces concerts, a été bouleversé. C’est lui qui m’a suggéré de faire un disque sur Gorée. Je n’étais pas convaincu, mais il m’a relancé il y a trois ans, et je me suis mis à écrire dans ce but, une série de chansons sur ce lieu de passage pour les esclavagistes.

Pourquoi Gorée ? L’Europe a organisé la traite négrière, les rois et chefs africains l’ont alimentée, comme l’a bien résumé Wole Soyinka. Il y a un crime contre l’humanité avec un partage de responsabilité qui appelle à la nécessité d’un travail de mémoire sur cette double culpabilité, celle des Européens et de ceux qui ont vendu leurs frères. On ne doit rien passer sous silence dans cette triste histoire. À terme, nous sommes condamnés, ceux qui ont amené l’argent pour acheter les esclaves, et ceux qui ont vendu leurs frères, à vivre ensemble avec nos différences, pour qu’une telle ignominie ne puisse revenir.

L’esclavage, c’est simplement la négation de l’humanité de l’autre, et comme j’espère que la conscience collective évolue vers la reconnaissance de l’autre comme être humain, j’espère aussi que plus jamais l’esclavage n’existera dans l’avenir, même s’il existe encore aujourd’hui, un peu partout et même chez nous en Afrique.

Il faut en parler franchement. Si nous n’en parlons pas, nous les Africains, nous empêchons les détenteurs du savoir ancestral de dire la vérité, d’empêcher que ce crime puisse disparaître chez nous.

Et de l’autre côté, si nous n’en parlons pas, nous n’aidons pas les principaux auteurs de ce crime, du côté occidental, à dire tout ce qu’ils savent, et à apprendre aux enfants que de tels actes ne doivent plus se poser : à savoir, nier l’humanité de l’autre et le traiter comme un animal ou comme une chose. Le « Code Noir », au temps de la monarchie française, assimilait l’être humain à un « meuble ». Capturer des gens comme des animaux, les transporter dans des cales de bateaux, c’était légal et légiféré, c’était tout simplement normal, il n’y a pas si longtemps : car le XIX° siècle, c’était hier.

On estime aujourd’hui que sur sept Africains capturés, un seul en moyenne arrivait vivant en Amérique ou aux Antilles. Il perdait alors tous ses droits, il était vendu aux enchères, le seul droit dont il dépendait était le droit de vie et de mort accordé à son maître. Ensuite à la libération, quand il y a eu l’abolition de l’esclavage, cette inhumanité s’est prolongée : on a même accordé des compensations aux maîtres, comme si c’était un cheptel qu’ils venaient de perdre. C’est peut-être cela le pire de tout et il faut en parler, car il ne suffit pas de célébrer l’anniversaire de l’abolition comme si elle avait été une « bonne action ». Il faut en parler de manière à donner un éclairage nouveau sur les rapports entre le Nord et le Sud. Tant qu’on n’aura pas exhumé toutes ces choses, tant qu’on n’en parle pas de manière simple, factuelle, et aussi fraternelle, tant qu’on ignore ou qu’on conteste cette page de l’histoire de l’humanité, on exacerbe certaines rancurs, d’une part, et on suscite chez d’autres le désir de recommencer différemment de telles ignominies. L’esclavage, en tant que thème, doit être sacralisé. On permet aux Juifs, à juste titre, de parler de la Shoah, de l’Holocauste, en tant que l’un des plus grands crimes jamais commis contre l’humanité. Mais l’esclavage, on a encore tendance à le banaliser, comme un fait historique et révolu, peut-être parce qu’il a duré pendant des siècles et non pas seulement quelques années.

Ce disque que j’ai fait sur Gorée n’est pour moi qu’un prétexte, pour alimenter le débat et le mettre sur la place publique, de manière à ce qu’on ne puisse plus jamais le cacher. Je suis totalement d’accord avec Christiane Taubira pour qu’on fasse une plus grande place à ce sujet dans les livres d’histoire, pas seulement en France mais dans le monde entier, y compris en Afrique. Il faut que tous les enfants du XXI° siècle apprennent notamment comment l’esclavage a appauvri le continent africain au profit de l’Occident, car cette saignée est l’une des principales causes des problèmes actuels de l’Afrique. Certains historiens parlent aujourd’hui de cent millions de victimes, car ceux qui ont survécu en tant qu’esclaves ont eu de la « chance » ! On oublie trop souvent que les plus nombreuses victimes sont ceux qui ont péri en résistant à la capture, ou qui n’ont pas supporté la marche vers les ports, ou la traversée de l’océan.

Que pensez-vous de l’idée d’une indemnisation des descendants de toutes ces victimes ?

Je ne suis pas partisan d’une indemnisation financière des états africains, car elle reviendrait à effacer la culpabilité de nos anciens rois qui ont vendu leurs propres frères, en échange de l’argent qu’on donnerait à nos rois actuels. Je pense qu’il faudrait une politique de « réparation publique », comme le réclame Christiane Taubira.

La meilleure réparation imaginable est d’apprendre à tous les enfants, partout dans le monde, cette histoire de l’esclavage mais aussi et surtout ce qu’ont été les civilisations africaines avant la colonisation. Il faut aller beaucoup plus loin. Je suis pour l’égalité entre les « cosmovisions ». Toutes les cultures se valent, il y a des valeurs importantes dans chacune d’entre elles. Il faut aussi apprendre aux enfants ce qu’étaient les civilisations précolombiennes avant les conquêtes. Je suis sûr que ces réparations d’ordre moral auraient beaucoup plus d’effets positifs que des réparations pécuniaires, qui ne profiteraient qu’à une minorité.

Le plus important aujourd’hui, c’est que cette histoire sorte de l’ombre, qu’elle soit désormais enseignée et transparente. Je voudrais que tout le monde sache par exemple que le 23 août 1791 est la date de la première insurrection des esclaves à Saint-Domingue, que treize ans plus tard Haïti est devenu la première « république noire », alors que les rois africains continuaient à vendre leurs frères aux négriers.

Je suis pour qu’on apprenne aux enfants que la France n’a aboli définitivement l’esclavage qu’en 1848, soixante ans après la Révolution française dont on nous a tant parlé à l’école, même en Afrique. Je suis bien sûr d’accord avec l’initiative de Jacques Chirac qui a institué le 10 mai comme date de commémoration et de réflexion sur l’esclavage. Il faut aller plus loin. Je suis pour tout ce qui peut faire que ces données historiques soient désormais présentes dans la conscience de chacun ; pour tout ce qui fera enfin reconnaître l’esclavage et la traite des esclaves comme un crime contre l’humanité, le plus meurtrier de tout l’histoire.

La dernière loi qui a aboli officiellement l’esclavage en Afrique, c’était en 1984 en Mauritanie. La traite des esclaves existe encore sous sa forme la plus violente dans de nombreuses régions comme la Somalie ou le Soudan, sans parler de l’esclavage des enfants qui se perpétue dans la majeure partie du continent, et bien sûr aussi ailleurs

L’esclavage a toujours existé et il existe encore, malheureusement. C’est bien triste à dire, mais il fait partie des échanges commerciaux habituels entre les civilisations. Les Arabes ont pris des millions d’esclaves en Afrique, et en échange ils nous ont donné l’Islam. Les Européens ont fait la même chose en pire, et en échange ils nous ont offert le christianisme, puis la doctrine des droits de l’homme : donnez-nous quelques millions d’esclaves, donnez-nous vos richesses naturelles, et nous on vous donnera la liberté, l’égalité et la fraternité. La France nous a offert en plus la langue française, c’est son plus beau cadeau, et les Anglais nous ont donné leur sens du commerce. Cependant il ne faut pas confondre l’esclavage et la maltraitance. Les deux sont condamnables, mais pas comparables. C’est vrai qu’une certaine forme d’esclavage est traditionnelle en Afrique, mais l’esclavage pratiqué par les négriers était un fait voulu, organisé, prémédité et officiellement encouragé, tout comme l’extermination des Juifs sous le régime hitlérien.

Le plus important est de rappeler que le maître qui avait des esclaves était respecté et vénéré par sa famille et ses amis, par son entourage et par les autorités de son pays. Il s’en glorifiait, le nombre d’esclaves qu’il possédait faisait partie de son statut social, et c’était légal. La maltraitance existe encore aujourd’hui en Afrique, mais il y a des lois et des conventions internationales qui l’interdisent. Ceux qui pratiquent l’esclavage aujourd’hui sont obligés de se cacher, donc même si le résultat est à peu près équivalent pour les victimes, on ne peut pas vraiment comparer ces deux réalités. Des lois existent, il faut les appliquer, et que tous ceux qui possèdent ou vendent encore des esclaves soient pourchassés et condamnés durement. Heureusement les lois d’aujourd’hui protègent les esclaves, alors qu’au temps de la traite, elles ne protégeaient vraiment que les maîtres.

La situation n’est donc pas comparable.

Vous êtes allé à Gorée. Quel souvenir en gardez-vous ?

J’y suis allé pour la première fois lors d’une tournée qui avait été organisée par Philippe Conrath, avec Ismaël Lô. Nous avons visité ensemble la « Maison des esclaves », et quand on a vu cela on ne peut jamais l’oublier. Ce souvenir est au cur de mon dernier disque

mais des « Gorée » il y en a des dizaines, depuis la côte de Mauritanie jusqu’aux rivages du Mozambique. Il y a eu des centaines de forts et de comptoirs par où sont passés des millions d’esclaves. Gorée, ce n’est qu’un symbole. Pour moi c’est cette histoire douloureuse, ce devoir de mémoire et surtout de vigilance, pour que plus jamais une histoire pareille ne revienne. C’est aussi pour moi un symbole de fierté, parce que les esclaves affranchis et leurs descendants, par leurs luttes, par leurs conquêtes, ont acquis des droits, je pense d’abord au travail d’un Martin Luther King, mais aussi à des gens aussi divers que Michael Jordan, Gilberto Gil, Aimé Césaire ou Maryse Condé, qui sont chacun ou chacune à leur façon des pôles d’excellence.

J’aimerais revenir sur le fait que vous avez été le premier artiste africain reconnu en France et en Europe, dès le début des années 1970. Quel a été alors l’accueil des médias ? Comment avez-vous perçu votre « intégration » à la scène culturelle française ?

Disons que pour moi, l’intégration a été double et antinomique, contradictoire et paradoxale. Le fait primordial a été que j’étais perçu comme un chanteur « engagé ». Or à cette époque, la gauche n’était pas au pouvoir, mais elle était très influente. A priori je n’étais qu’un des nombreux chanteurs qui sortaient du « Petit Conservatoire de la Chanson » de l’adorable Mireille, comme Areski et Brigitte Fontaine, Joe Dassin ou Françoise Hardy. Cependant on me traitait un peu différemment. Les journalistes français avaient toujours absolument besoin de me comparer à des chanteurs occidentaux. Ils m’appelaient donc le « Dylan africain », le « Léo Ferré africain », etc. Cela m’a aidé, je l’avoue, mais aussi un peu agacé, car en même temps je trouvais ces amalgames un petit peu étranges. C’est en tout cas grâce à la gauche française que j’ai été connu, car on m’invitait à toutes les manifestations, dans les meetings à la Mutualité et même en province. J’étais le seul artiste présent et toujours disponible pour représenter l’Afrique dans les grands rassemblements républicains

Malheureusement, la France n’a pas encore soldé ses comptes avec la colonisation. C’est un sujet un peu honteux, autant le dire clairement.

Les Français, d’une manière générale, méconnaissent les méandres, le côté obscur de la colonisation et encore plus du néocolonialisme. La colonisation est encore présentée sous un angle un peu angélique, on tait ou l’on évoque à mots couverts les travaux forcés, les milliers de morts pour faire des routes et des voies ferrées qui ne servaient en fait qu’à exporter les richesses africaines pour développer l’Europe. Dire cela même sous une forme imagée ne donne pas accès aux médias les plus populaires. C’est un langage qui passe toujours très mal. J’ai eu la chance d’avoir tout de suite un auditoire français qui m' »aimait beaucoup » – je tiens aux guillemets, parce qu’il y a deux charges qui pèsent sur la vie d’un artiste, c’est le service de la vérité et celui de la liberté. Il y avait une certaine honnêteté de la population française, qui découvrait à travers mes chansons un tas de choses qui n’étaient pas évidentes, pas dites dans les médias. D’un autre côté il y a toujours eu la voix officielle, celle qui refuse de laisser passer ce langage et ce message de manière publique. Voilà quelle a été mon expérience.

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.

Je crois bien que oui. Merci, Monsieur Akendengue.

///Article N° : 7389