Du 14 au 25 mai 2024 s’est tenue la 77ème édition du prestigieux festival de Cannes. L’Afrique y était à nouveau portion congrue mais marquante par la qualité des films montrés qui pour la plupart incitaient à ne pas laisser tomber.

Où sont passés les films d’Afrique ?

Après l’embellie de 2023 où l’on a parlé de « l’année africaine », la rareté des films d’Afrique est de retour : aucun film d’Afrique en compétition officielle, et bien peu dans les autres sélections. Cela tient au peu de candidats. Il est ainsi frappant de voir les statistiques de la Quinzaine des cinéastes : sur 3907 films inscrits (1590 longs et 2317 courts et moyens, 74 % de fictions et 18 % de documentaires ou hybrides, 5 % d’expérimentaux et 2 % d’animation), seulement 2 % sont venus d’Afrique !

Cela ne veut bien sûr pas dire que le cinéma s’est arrêté de produire en Afrique… Ni que les sélections leur soient fermées, bien au contraire : une diversité est toujours recherchée. A mon avis, trois facteurs jouent un rôle essentiel.

Le premier est la concurrence effrénée des autres festivals de catégorie A comme Berlin et Venise. Alors que Cannes a longtemps hésité à programmer les films d’Afrique en sélection officielle, ces festivals se sont imposés, notamment la Berlinale qui profite d’une quinzaine de salles de projection et montre près de 200 films alors que 108 films étaient projetés à Cannes cette année toutes sections confondues.

Le deuxième est la encore faible présence du documentaire dans les sélections, malgré la présence d’un jury dédié pour décerner le prix de l’Oeil d’or.

Le troisième est le fait qu’on ne trouve sauf exceptions à Cannes que des coproductions, c’est-à-dire les films dits de « qualité internationale », souvent réalisés par des cinéastes de la diaspora formés aux écoles occidentales et proches des lieux de financement. Ils sont issus d’un long processus de développement tenant compte de la nécessité de parler à tous publics et d’en être compris. D’où notre question posée au Somalien Mo Harawe sur les laboratoires par lesquels il est passé pour développer The Village next to Paradise (cf. notre entretien n°16096) ou de même celle posée à la productrice tunisienne Dora Bouchoucha lors de sa masterclass en 2023 à propos de son laboratoire Sud-Ecriture (cf. article n°15738).

L’enjeu est pour les cinéastes du Sud de conserver la maîtrise de leur propos et de leur esthétique. « Je me demandais toujours si, au fond, j’étais d’accord ou non avec ce qui était proposé, sans toutefois renoncer à me mettre en cause », dit Mo Harawe. En définissant la démarche de Sud-Ecriture et citant le scénariste Jacques Fieschi qui y intervient, Dora Bouchoucha insiste sur le dialogue qui s’instaure avec le/la cinéaste : « Je tente de saisir le fil rouge de tout projet, de comprendre d’où il vient, quelle en est la nécessité interne. Loin de toute école, de tout procédé d’écriture, en respectant la nouveauté et la verdeur de ces écrits en mouvement ». Cela montre que les cinéastes savent se défendre et que certaines structures comme Sud-Ecriture jouent leur rôle pour les accompagner avec finesse. Cela relativise le procès de formatage que l’on entend souvent, parfois tout à fait justifié : il convient de bien différencier les structures et de valoriser l’autonomie des cinéastes.

Encore faut-il y ajouter la question essentielle du financement. Nous verrons dans la série d’articles qui viendront s’ajouter à celui-ci pour rendre compte du festival de Cannes 2024 que la question de la coproduction a été centrale dans les tables-rondes organisées par le Pavillon des cinémas du monde et par le Pavillon Afriques.

Mais intéressons-nous pour le moment aux films eux-mêmes.

Des perles d’Afrique noire

Bien qu’absent du palmarès d’Un certain regard où il était présenté, le premier long métrage de Mo Harawe, The Village next to Paradise, confirme la beauté et la maîtrise de ses courts métrages : The Story of the Polar Bear That Wanted To Go To Africa (2018), 1947 (2020), Life on the Horn (2020) sans bien sûr oublier celui qui a remporté le principal prix au plus grand festival de courts mondial à Clermont-Ferrand, Mes parents vont-ils venir me voir ?

Né en 1992, à Mogadiscio, il a quitté son pays pour se réfugier en 2009 en Autriche. Il y a appris le cinéma alors qu’il n’y a en Somalie ni infrastructure ni salle de cinéma. Il développe une esthétique qui ne juge personne et déconstruit ce qui pourrait tomber dans le sentimentalisme ou le pathos par l’humour, des dialogues d’une grande finesse, une musique bien dosée, des plans fixes denses sans être intrusifs, où le son est très travaillé, riches de multiples questions, tandis que le vent renforce l’incertitude qui parcourt le film. La construction du récit et le montage jouent sur les non-dits pour que le spectateur ressente cette incertitude qui marque la vie dans ce village du désert somalien, et notamment cette micro-famille qui se résume au père, Mamargade, son jeune fils Cigaal et sa soeur divorcée Araweelo.

Né en 1992, à Mogadiscio, il a quitté son pays pour se réfugier en 2009 en Autriche. Il y a appris le cinéma alors qu’il n’y a en Somalie ni infrastructure ni salle de cinéma. Il développe une esthétique qui ne juge personne et déconstruit ce qui pourrait tomber dans le sentimentalisme ou le pathos par l’humour, des dialogues d’une grande finesse, une musique bien dosée, des plans fixes denses sans être intrusifs, où le son est très travaillé, riches de multiples questions, tandis que le vent renforce l’incertitude qui parcourt le film. La construction du récit et le montage jouent sur les non-dits pour que le spectateur ressente cette incertitude qui marque la vie dans ce village du désert somalien, et notamment cette micro-famille qui se résume au père, Mamargade, son jeune fils Cigaal et sa soeur divorcée Araweelo.

Leur quotidien est rude mais ils n’abandonnent pas, cherchant des solutions qui n’en sont pas lorsqu’elles sont des combines malhonnêtes mais qui se révèlent positives lorsqu’elles font appel à la débrouille malgré le manque de moyens. Ici, la différence entre l’homme qui se fourvoie et la femme consciente s’impose, qui fait basculer le film tandis que l’enfant reste un révélateur, lui qui ne cesse de vouloir raconter ses rêves et dessine partout. Il rêve d’un paradis de friandises mais la préservation de son imaginaire sera un des enjeux du récit.

Le film s’ouvre sur le danger représenté par les drones de la guerre civile et cette insécurité détermine leur vie, sans que son contexte ne soit explicité : à nous de nous renseigner sur la tragique histoire de la Somalie qui ne sort jamais de confrontations mortifères. Le film nous y encourage parce qu’il fait en sorte que le destin de ces quelques personnages nous importe. Mamargade est un père attentif, soucieux de l’avenir de Cigaal, et lorsqu’il intime à son fils de se cacher les yeux lorsqu’ils passent par l’hôpital, ce n’est pas qu’il l’invite à ne pas voir la réalité, c’est qu’il veut le protéger de la désespérance qui le guette lui-même dans une région où l’on fuit son quotidien en mâchant du khat.

« Tu veux la vérité ou un mensonge ? » demande Araweelo à Jama, un homme qui lui doit de l’argent. « La vérité », répond bien sûr Jama. « Je ne sais même pas », répond Araweelo : c’est à la fois dans cet humour et cette incertitude que s’ancre le récit. Il s’agit là d’un positionnement déjà marquant à Cannes en 2023 (cf. Cannes 2023 : le temps de l’incertitude) et qui n’est pas nouveau dans les cinémas d’Afrique quand il s’agit de faire avec le réel sans baisser les bras. « Nous affronterons ça en famille » : la solidarité fera le reste… pour se rapprocher du paradis.

Deuxième perle, cette fois primée par le jury de la section Un certain regard en tant que Meilleure réalisation ex aequo, le deuxième long métrage de la Zambienne Rungano Nyoni, née en Zambie et qui a grandi au Pays de Galles, Histoire d’une pintade ( ), dont le titre original veut en fait dire « devenir une pintade ». Son premier long métrage, Je ne suis pas une sorcière, un bijou d’humour décalé tourné dans les environs de Lusaka, avait marqué la Croisette en 2017, si bien que son deuxième était très attendu. A raison : il est tout aussi déjanté et jouissif, peut-être un peu moins poétique et plus grave que le précédent. Car si le titre parle d’une pintade, c’est que cet animal a pour caractéristique de caqueter à l’approche d’un danger et donc d’en prévenir les autres.

), dont le titre original veut en fait dire « devenir une pintade ». Son premier long métrage, Je ne suis pas une sorcière, un bijou d’humour décalé tourné dans les environs de Lusaka, avait marqué la Croisette en 2017, si bien que son deuxième était très attendu. A raison : il est tout aussi déjanté et jouissif, peut-être un peu moins poétique et plus grave que le précédent. Car si le titre parle d’une pintade, c’est que cet animal a pour caractéristique de caqueter à l’approche d’un danger et donc d’en prévenir les autres.

Voici donc Shula qui revient en voiture d’une fête déguisée et trouve son oncle Fred allongé mort en pleine nuit sur la chaussée. Ses funérailles surréalistes sur plusieurs jours seront l’occasion de découvrir les mensonges qu’on se raconte à soi-même. Bupe, une étudiante cousine de Shula, rompt la loi du silence : Fred abusait des femmes, notamment de sa famille, en un cycle infernal qui se répète tant que personne ne se charge de dévoiler les secrets. On est en plein #MeToo, un thème très largement développé dans des films du festival : l’enjeu est de prendre la parole.[1] Mais au fond, tout le monde savait ou presque. Shula, récemment revenue en Zambie, hésite à résister aux injonctions d’occulter les faits pour ne pas remettre en cause l’unité familiale.

L’absurdité des traditions funéraires n’en apparaît que plus flagrante, renforcée par l’humour noir du scénario. Entre réalité et mystification se joue un affrontement que Rungano Nyoni représente à plaisir dans des va-et-vient oniriques. Cependant, malgré le cérémonial, la douleur refait surface, qui pose des limites à la dérision. Si les abus sont le fait des hommes, le film ne montre pratiquement que des femmes, en dehors du père de Shula, parfaitement étanche à toute compréhension. Cela ne veut pas dire qu’elles soient empathiques face aux traumatismes. Bien au contraire, l’autoritarisme des femmes des funérailles n’a que faire des angoisses et de la colère générées, tandis que la famille cherche à récupérer au maximum les biens du mort en discréditant sa veuve. C’est le matriarcat zambien que la réalisatrice dénonce, qui n’est pas mieux que le patriarcat en la matière.

Chez les Bembas, on ne dit pas de mal des morts par peur d’être hanté par leur esprit, mais est-ce tenable ? Le film réveille les questions de justice après la mort et de persistance des traumas. De quel héritage peuvent se réclamer les jeunes femmes aujourd’hui et comment transcender les non-dits ? En prenant la parole, en alertant avec des cris de pintades !

Un court métrage éthiopien a également marqué la Semaine de la critique : Alazar, de Beza Hailu Lemma. Tout le monde quitte le village, fuyant devant la sécheresse et l’absence de perspective face au changement climatique. Mais voilà que le cercueil d’un patriarche se retrouve vide après ses funérailles. Son fils Tessema mène l’enquête, alors que le pope croit à une intervention divine et qu’un spéculateur voudrait acheter les terres. Faut-il aller contre les croyances ? Ne structurent-elles pas la résilience ? Ne faut-il pas rétablir un lien entre les humains et la nature ? Sans donner de réponse, avec des images d’une grande beauté où les paysages participent de ce questionnement, Beza Hailu Lemma pose la question avec beaucoup de subtilité.

Un court métrage éthiopien a également marqué la Semaine de la critique : Alazar, de Beza Hailu Lemma. Tout le monde quitte le village, fuyant devant la sécheresse et l’absence de perspective face au changement climatique. Mais voilà que le cercueil d’un patriarche se retrouve vide après ses funérailles. Son fils Tessema mène l’enquête, alors que le pope croit à une intervention divine et qu’un spéculateur voudrait acheter les terres. Faut-il aller contre les croyances ? Ne structurent-elles pas la résilience ? Ne faut-il pas rétablir un lien entre les humains et la nature ? Sans donner de réponse, avec des images d’une grande beauté où les paysages participent de ce questionnement, Beza Hailu Lemma pose la question avec beaucoup de subtilité.

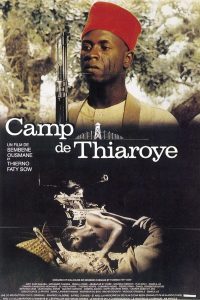

Quant à Cannes Classics, cette section offrait cette année la version restaurée de Camp de Thiaroye d’Ousmane Sembène qui devrait dès lors profiter d’une ressortie et d’une édition dvd. Le rôle joué par Mohamed Challouf et son association Ciné Sud Patrimoine (Sousse, Tunisie) est à souligner : elle met en place des opérations de collaboration avec des cinémathèques amies pour la restauration de films produits ou coproduits par la Tunisie (cf. article 16042 sur Africiné)

Quant à Cannes Classics, cette section offrait cette année la version restaurée de Camp de Thiaroye d’Ousmane Sembène qui devrait dès lors profiter d’une ressortie et d’une édition dvd. Le rôle joué par Mohamed Challouf et son association Ciné Sud Patrimoine (Sousse, Tunisie) est à souligner : elle met en place des opérations de collaboration avec des cinémathèques amies pour la restauration de films produits ou coproduits par la Tunisie (cf. article 16042 sur Africiné)

Echos du Maghreb

Le nord de l’Afrique était représenté par quatre longs métrages et un court. Force est de constater que le bilan est là plus mitigé.

Mais commençons par le plus beau des mélodrames du festival. Présenté en séance spéciale à la Semaine de la critique, La Mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi (producteur franco-marocain dont le premier long Retour à Bollène mettait déjà en scène un jeune déchiré entre ses racines maghrébines et le pays d’accueil qui n’en est pas un) suit de 1990 à 1999 le parcours d’un émigré clandestin à Marseille. Il est à la fois magnifique et bouleversant, d’une impressionnante justesse. Nour vit avec sa bande de petits trafics et mène une vie marginale et festive jusqu’à ce que sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, bouleverse son existence. De 1990 à 2000, Nour aime, vieillit et se raccroche à ses rêves.

Mais commençons par le plus beau des mélodrames du festival. Présenté en séance spéciale à la Semaine de la critique, La Mer au loin de Saïd Hamich Benlarbi (producteur franco-marocain dont le premier long Retour à Bollène mettait déjà en scène un jeune déchiré entre ses racines maghrébines et le pays d’accueil qui n’en est pas un) suit de 1990 à 1999 le parcours d’un émigré clandestin à Marseille. Il est à la fois magnifique et bouleversant, d’une impressionnante justesse. Nour vit avec sa bande de petits trafics et mène une vie marginale et festive jusqu’à ce que sa rencontre avec Serge, un flic charismatique et imprévisible, et sa femme Noémie, bouleverse son existence. De 1990 à 2000, Nour aime, vieillit et se raccroche à ses rêves.

C’est effectivement une véritable saga que propose Saïd Hamich, séquencée par des intertitres, et pour le moins riche en rebondissements inattendus. Ce qui fait qu’elle est à ce point émouvante, c’est qu’avec une belle proximité et un casting impeccable, le réalisateur aime ses personnages et leur accorde toute latitude d’exprimer leur ambivalence. Il nous fait partager ce que ressent Nour dans son exil tout en évoquant l’époque et les contradictions dans lesquelles il évolue. C’est à la fois la grande et la petite histoire, le sens du temps qui passe et les énergies du présent, la complexité sans clichés des rapports entre Français et Immigrés, le tout bercé par les accents du raï. Cela parle d’amour, de solitude et de destin. Entre deux ancrages culturels, c’est à la fois tout proche et lointain, comme la mer qui fait frontière.

Parmi les rares documentaires sélectionnés, la Semaine de la critique proposait Les Filles du Nil des Egyptiens Nada Riyadh et Ayman El Amir, qui a reçu le prix de l’Oeil d’or (meilleur documentaire) ex-aequo. Filmé sur quatre années, le film suit l’organisation et les performances d’un groupe de jeunes femmes coptes. Décidées, elles forment une troupe de théâtre de rue exclusivement féminine et prônent l’émancipation face au harcèlement, aux mariages précoces et au contrôle des corps. Cela ne va pas sans provocations à Deir el-Bersha, ce village isolé et conservateur de la Moyenne-Egypte à 225 kilomètres du Caire, où les femmes devraient plutôt se marier et rester à la maison. Les discussions avec les familles ou les fiancés montrent à quel point rien n’est évident pour ces jeunes femmes qui refusent de porter allégeance et qui improvisent leur action. Elles déclenchent des réactions hostiles mais poursuivent leurs slogans accompagnées de percussions en défilant dans les rues. Rêvant de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses, elles bravent leurs familles et les locaux… et encouragent des plus jeunes à faire de même.

Parmi les rares documentaires sélectionnés, la Semaine de la critique proposait Les Filles du Nil des Egyptiens Nada Riyadh et Ayman El Amir, qui a reçu le prix de l’Oeil d’or (meilleur documentaire) ex-aequo. Filmé sur quatre années, le film suit l’organisation et les performances d’un groupe de jeunes femmes coptes. Décidées, elles forment une troupe de théâtre de rue exclusivement féminine et prônent l’émancipation face au harcèlement, aux mariages précoces et au contrôle des corps. Cela ne va pas sans provocations à Deir el-Bersha, ce village isolé et conservateur de la Moyenne-Egypte à 225 kilomètres du Caire, où les femmes devraient plutôt se marier et rester à la maison. Les discussions avec les familles ou les fiancés montrent à quel point rien n’est évident pour ces jeunes femmes qui refusent de porter allégeance et qui improvisent leur action. Elles déclenchent des réactions hostiles mais poursuivent leurs slogans accompagnées de percussions en défilant dans les rues. Rêvant de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses, elles bravent leurs familles et les locaux… et encouragent des plus jeunes à faire de même.

East of Noon (Sharq 12), second long métrage après Fleur de cactus (2017) de l’artiste égyptienne Hala Elkoussy était sélectionné par la Quinzaine des cinéastes. Film baroque en noir et blanc, tourné en 16 mm, il dresse l’allégorie polysémique d’un pays autocratique tâchant d’étouffer une jeunesse rebelle représentée par le jeune musicien Abdo, qui cherche la liberté à travers son art dans ce monde confiné hors du temps. Bourrée d’idées et d’effets, cette fable dystopique oppose Abdo au vieux forain excentrique Shawky qui gouverne d’une main de fer tandis que la conteuse encore plus âgée Jalala calme avec des histoires de mer. Satire d’un monde autocratique en vase clos, le film montre sa vulnérabilité face au désir de renouveau de la jeunesse. L’approche carnavalesque séduit malgré la confusion induite par la multiplicité des décors et des situations. Nous sommes cependant spectateurs d’un spectacle brillant mais dépourvu d’émotion.

East of Noon (Sharq 12), second long métrage après Fleur de cactus (2017) de l’artiste égyptienne Hala Elkoussy était sélectionné par la Quinzaine des cinéastes. Film baroque en noir et blanc, tourné en 16 mm, il dresse l’allégorie polysémique d’un pays autocratique tâchant d’étouffer une jeunesse rebelle représentée par le jeune musicien Abdo, qui cherche la liberté à travers son art dans ce monde confiné hors du temps. Bourrée d’idées et d’effets, cette fable dystopique oppose Abdo au vieux forain excentrique Shawky qui gouverne d’une main de fer tandis que la conteuse encore plus âgée Jalala calme avec des histoires de mer. Satire d’un monde autocratique en vase clos, le film montre sa vulnérabilité face au désir de renouveau de la jeunesse. L’approche carnavalesque séduit malgré la confusion induite par la multiplicité des décors et des situations. Nous sommes cependant spectateurs d’un spectacle brillant mais dépourvu d’émotion.

C’est également le problème, dans un tout autre registre, d’Everybody loves Touda de Nabil Ayouch, présenté dans la section Cannes première. Il s’agit pourtant d’un mélodrame, mais son réalisme cru en torpille l’impact. Touda rêve de devenir une Cheikhate, une artiste traditionnelle marocaine, qui chante sans pudeur ni censure les Aïtas, des textes de résistance, d’amour et d’émancipation, transmis depuis des générations, qui évoquent aussi bien le plaisir que la révolte. Maltraitée et humiliée par les hommes dans sa petite ville de province, elle décide de partir avec son fils muet à Casablanca… On est cependant loin de l’enthousiasme ressenti avec Whatever Lola Wants (2008) où Lola, 25 ans, postière à New York, rêvait d’une carrière de danseuse et suivait les pas d’Ismahan, star de la danse orientale. Pourtant, comme Lola, Touda cherche à résister au monde qui s’impose à elle, celui de la modernité et celui des hommes. Le film dresse une peinture accablante de la violence misogyne de la société marocaine mais il n’atteint pas. Peut-être parce qu’il oppose si drastiquement le beau et le laid. Peut-être aussi parce que la mise en scène cherche trop la perfection. Entre lumière, décor et cadre, chaque image est un tableau. Même l’impressionnante dextérité du long plan séquence final, pourtant chargé d’un retournement ouvrant à un autre avenir, renvoie davantage à la maestria de la caméra qu’au ressenti de Touda. Virtuosité n’est pas souplesse : l’humain n’apparaît pas d’emblée au grand jour mais dans les interstices des incertitudes, des faiblesses et des failles. Il faut dès lors l’éclat des musiques et des chants et surtout la belle interprétation de Touda par Nisrin Erradi (révélée par Myriam Touzani dans Adam) pour sauver le film de son insondable distance et de son infinie noirceur.

C’est également le problème, dans un tout autre registre, d’Everybody loves Touda de Nabil Ayouch, présenté dans la section Cannes première. Il s’agit pourtant d’un mélodrame, mais son réalisme cru en torpille l’impact. Touda rêve de devenir une Cheikhate, une artiste traditionnelle marocaine, qui chante sans pudeur ni censure les Aïtas, des textes de résistance, d’amour et d’émancipation, transmis depuis des générations, qui évoquent aussi bien le plaisir que la révolte. Maltraitée et humiliée par les hommes dans sa petite ville de province, elle décide de partir avec son fils muet à Casablanca… On est cependant loin de l’enthousiasme ressenti avec Whatever Lola Wants (2008) où Lola, 25 ans, postière à New York, rêvait d’une carrière de danseuse et suivait les pas d’Ismahan, star de la danse orientale. Pourtant, comme Lola, Touda cherche à résister au monde qui s’impose à elle, celui de la modernité et celui des hommes. Le film dresse une peinture accablante de la violence misogyne de la société marocaine mais il n’atteint pas. Peut-être parce qu’il oppose si drastiquement le beau et le laid. Peut-être aussi parce que la mise en scène cherche trop la perfection. Entre lumière, décor et cadre, chaque image est un tableau. Même l’impressionnante dextérité du long plan séquence final, pourtant chargé d’un retournement ouvrant à un autre avenir, renvoie davantage à la maestria de la caméra qu’au ressenti de Touda. Virtuosité n’est pas souplesse : l’humain n’apparaît pas d’emblée au grand jour mais dans les interstices des incertitudes, des faiblesses et des failles. Il faut dès lors l’éclat des musiques et des chants et surtout la belle interprétation de Touda par Nisrin Erradi (révélée par Myriam Touzani dans Adam) pour sauver le film de son insondable distance et de son infinie noirceur.

Par contre, le beau court métrage Après le soleil de l’Algérienne Rayane Mcirdi raconte avec humour et simplicité le retour familial annuel au pays pour les vacances, au cours des années 90. La fourgonnette remplie à ras-bord, le ferry, des espace de liberté le temps d’un voyage. « C’est où l’Algérie ? – C’est quelque part, derrière la mer, après le soleil » : au-delà des anecdotes se dessine une poésie nostalgique, celle des souvenirs des femmes, la mère, les soeurs, et la construction d’un rapport décomplexé à l’origine.

Par contre, le beau court métrage Après le soleil de l’Algérienne Rayane Mcirdi raconte avec humour et simplicité le retour familial annuel au pays pour les vacances, au cours des années 90. La fourgonnette remplie à ras-bord, le ferry, des espace de liberté le temps d’un voyage. « C’est où l’Algérie ? – C’est quelque part, derrière la mer, après le soleil » : au-delà des anecdotes se dessine une poésie nostalgique, celle des souvenirs des femmes, la mère, les soeurs, et la construction d’un rapport décomplexé à l’origine.

Des Africains dans le monde

Au festival, on ne parlait que du dernier film de Boris Lojkine, connu pour les remarquables Hope en 2014 et Camille en 2019, où jouait déjà Nina Meurisse dans un rôle qui avait lancé sa carrière en étant nominée comme meilleur jeune espoir féminin aux Césars 2020. On la retrouve ici dans un rôle essentiel. Lojkine est également connu pour ses actions de formation en Centrafrique dans le cadre des ateliers Varan. Présenté dans la section Un certain regard, Histoire de Souleymane a reçu le prix du jury et Abou Sangaré, dont Souleymane est le premier rôle, y a été nommé premier acteur. Haletant, le film se déroule sur deux jours avant l’entretien de demande d’asile. Il est une course sans fin : Souleymane survit comme bien d’autres en tant que coursier-livreur. Avec son vélo, il fonce dangereusement dans le chaos parisien pour aligner les courses, mais c’est une galère à tous les niveaux, au risque de rater le départ du « bus de recueil social » le conduisant le soir à son centre d’hébergement d’urgence. Il est pressuré par les arnaqueurs qui profitent de sa précarité, soumis à moult réactions de rejet, jusqu’à une scène finale absolument saisissante et bouleversante. C’est dans cette tension humaine que Lojkine partage son indignation devant le rouleau compresseur de ces systèmes d’exploitation et de rigueur administrative, ces pièges auxquels sont soumis les clandestins. Après ce film, nous ne pouvons plus les regarder comme avant, ni accepter les discours de haine qui envahissent l’espace politique et médiatique.

Au festival, on ne parlait que du dernier film de Boris Lojkine, connu pour les remarquables Hope en 2014 et Camille en 2019, où jouait déjà Nina Meurisse dans un rôle qui avait lancé sa carrière en étant nominée comme meilleur jeune espoir féminin aux Césars 2020. On la retrouve ici dans un rôle essentiel. Lojkine est également connu pour ses actions de formation en Centrafrique dans le cadre des ateliers Varan. Présenté dans la section Un certain regard, Histoire de Souleymane a reçu le prix du jury et Abou Sangaré, dont Souleymane est le premier rôle, y a été nommé premier acteur. Haletant, le film se déroule sur deux jours avant l’entretien de demande d’asile. Il est une course sans fin : Souleymane survit comme bien d’autres en tant que coursier-livreur. Avec son vélo, il fonce dangereusement dans le chaos parisien pour aligner les courses, mais c’est une galère à tous les niveaux, au risque de rater le départ du « bus de recueil social » le conduisant le soir à son centre d’hébergement d’urgence. Il est pressuré par les arnaqueurs qui profitent de sa précarité, soumis à moult réactions de rejet, jusqu’à une scène finale absolument saisissante et bouleversante. C’est dans cette tension humaine que Lojkine partage son indignation devant le rouleau compresseur de ces systèmes d’exploitation et de rigueur administrative, ces pièges auxquels sont soumis les clandestins. Après ce film, nous ne pouvons plus les regarder comme avant, ni accepter les discours de haine qui envahissent l’espace politique et médiatique.

Si Histoire de Souleymane nous concerne tant, c’est qu’il est tourné à la hauteur de Souleymane, de son point de vue d’étranger, et qu’il s’agit là non d’un spectacle mais du vécu d’une altérité. Nous sommes dans sa peau le temps d’un film, sa galère, et sa tension sont les nôtres. Pas besoin de musique : l’avalanche de situations suffit. Mais la puissance du film tient aussi à l’ambigüité du personnage : le soutiendrions-nous ? Les questions qu’il pose ne sont pas simplistes et nous mettent mal à l’aise, et donc dynamiques. Du grand art !

Grand art également avec Ernest Cole, photographe, le nouveau film du Haïtien Raoul Peck présenté en séance spéciale et qui partage le prix de l’Oeil d’or (meilleur documentaire) avec Les Filles du Nil. Portrait biographique et artistique d’Ernest Cole (1940-1990), qui fut le premier photographe noir freelance d’Afrique du Sud au temps de l’apartheid, participant notamment à la dynamique de Drum, le film est commenté à la première personne avec une voix principalement tirée de ses écrits qui nous accompagne tout le film. Après avoir documenté d’impressionnante façon les lamentables conditions de vie des Noirs dans son livre House of Bondage (1967), publié aux Etats-Unis et aussitôt interdit en Afrique du Sud, Cole est privé de passeport et doit rester en Amérique où il trouve d’autres Noirs non moins discriminés et précarisés : « J’étais dans le monde libre mais le monde ne l’était pas ». Après le succès de son livre, sa situation se dégrade. Déraciné, Cole galère et sombre dans l’oubli jusqu’à ce qu’on découvre mystérieusement 60 000 de ses photos dans le coffre d’une banque suédoise, et qu’on mesure la valeur de son regard.

Grand art également avec Ernest Cole, photographe, le nouveau film du Haïtien Raoul Peck présenté en séance spéciale et qui partage le prix de l’Oeil d’or (meilleur documentaire) avec Les Filles du Nil. Portrait biographique et artistique d’Ernest Cole (1940-1990), qui fut le premier photographe noir freelance d’Afrique du Sud au temps de l’apartheid, participant notamment à la dynamique de Drum, le film est commenté à la première personne avec une voix principalement tirée de ses écrits qui nous accompagne tout le film. Après avoir documenté d’impressionnante façon les lamentables conditions de vie des Noirs dans son livre House of Bondage (1967), publié aux Etats-Unis et aussitôt interdit en Afrique du Sud, Cole est privé de passeport et doit rester en Amérique où il trouve d’autres Noirs non moins discriminés et précarisés : « J’étais dans le monde libre mais le monde ne l’était pas ». Après le succès de son livre, sa situation se dégrade. Déraciné, Cole galère et sombre dans l’oubli jusqu’à ce qu’on découvre mystérieusement 60 000 de ses photos dans le coffre d’une banque suédoise, et qu’on mesure la valeur de son regard.

Ici aussi, et très différemment de Lojkine, Raoul Peck, qui fut lui-même photographe, se met dans la peau d’Ernest Cole. La voix pénétrante de Lakeith Stanfield nous devient si familière que l’on ne s’étonne qu’à moitié lorsque Peck choisit de la poursuivre et laisse Cole décrire lui-même sa mort et la suite. C’est une mémoire que sert ainsi le réalisateur, celle d’une vision intime de l’Histoire des Noirs qui parle aux temps présents.

Château rouge d’Hélène Milano, sélectionné par l’ACID, est tourné dans une classe de troisième du collège Georges Clemenceau du très métissé Quartier de la Goutte d’Or à Paris. Hélène Milano, qui a déjà tourné deux documentaires dans des classes professionnelles plus âgées, cherche à saisir la complexité de ce moment où des jeunes doivent faire des choix d’orientation en fin d’année scolaire alors qu’ils sont encore en train de se construire, saisissant à la fois leur indétermination et leur maturité en devenir, ainsi que le poids du système qui dévalorise ceux qui sont issus de l’immigration. Donc une fragilité face à un rouleau compresseur. Dans ce collège, l’équipe pédagogique en est consciente et tente avec un accompagnement personnalisé de redonner aux élèves la confiance en eux nécessaire pour « grandir » et « réussir » leur vie malgré la violence des déterminismes du système économique et social global.

Château rouge d’Hélène Milano, sélectionné par l’ACID, est tourné dans une classe de troisième du collège Georges Clemenceau du très métissé Quartier de la Goutte d’Or à Paris. Hélène Milano, qui a déjà tourné deux documentaires dans des classes professionnelles plus âgées, cherche à saisir la complexité de ce moment où des jeunes doivent faire des choix d’orientation en fin d’année scolaire alors qu’ils sont encore en train de se construire, saisissant à la fois leur indétermination et leur maturité en devenir, ainsi que le poids du système qui dévalorise ceux qui sont issus de l’immigration. Donc une fragilité face à un rouleau compresseur. Dans ce collège, l’équipe pédagogique en est consciente et tente avec un accompagnement personnalisé de redonner aux élèves la confiance en eux nécessaire pour « grandir » et « réussir » leur vie malgré la violence des déterminismes du système économique et social global.

Pour Hélène Milano, il s’agissait de « filmer la relation », vu que la confiance en soi découle de la confiance des encadreurs. Mais il s’agissait aussi de créer un lieu exceptionnel, un atelier d’échange créatif chaque mardi où les élèves de la classe pouvaient volontairement participer et se révéler. De là découlent les images de ce passionnant atelier philosophique sur le thème de « grandir » mais aussi lorsque les jeunes garçons dansent. La réalisatrice filme aussi les visages des jeunes en interview : le visage et la parole, chers à Lévinas pour qui le visage parle, et nous met ainsi en situation d’accueil et d’écoute.

Il s’agit là d’une mise en scène, d’une intervention différente de la seule captation du réel, images forcément choisies et organisées par le montage mais loin du formatage audiovisuel, que l’on trouve par exemple dans le beau film de Claire Simon présenté en séance spéciale en sélection officielle, Apprendre. Après Récréations en 1993, elle revient à l’école avec le projet d’en reprendre le dispositif mais dévie finalement, comme l’avait fait, en 2002 Nicolas Philibert (qui présidait cette année le jury de l’Oeil d’or) dans le film culte Être et avoir, vers la salle de classe d’une école primaire qu’elle filme durant un an à hauteur d’enfant. Ici aussi, la relation d’apprentissage avec les professeurs et les questions du vivre-ensemble dans une simplicité qui permet à chacun de penser les traces de son apprentissage scolaire.

Il s’agit là d’une mise en scène, d’une intervention différente de la seule captation du réel, images forcément choisies et organisées par le montage mais loin du formatage audiovisuel, que l’on trouve par exemple dans le beau film de Claire Simon présenté en séance spéciale en sélection officielle, Apprendre. Après Récréations en 1993, elle revient à l’école avec le projet d’en reprendre le dispositif mais dévie finalement, comme l’avait fait, en 2002 Nicolas Philibert (qui présidait cette année le jury de l’Oeil d’or) dans le film culte Être et avoir, vers la salle de classe d’une école primaire qu’elle filme durant un an à hauteur d’enfant. Ici aussi, la relation d’apprentissage avec les professeurs et les questions du vivre-ensemble dans une simplicité qui permet à chacun de penser les traces de son apprentissage scolaire.

Ces choix documentaires sont reposés dans ce nouveau média qu’est la création immersive à laquelle le festival a consacré une compétition internationale. Cette technique de réalité virtuelle, réalité augmentée ou réalité mixte offre de nouvelles possibilités pour la narration et la mise en scène. Le spectateur est muni d’un casque avec des écouteurs et des lunettes lui permettant de voir non plus un écran mais une réalité construite ou captée pour lui en trois dimensions. Se déplaçant dans l’espace et changeant la direction de son regard, il se trouve en mesure de situer lui-même sa place dans ces dimensions, à la différence d’une séance de cinéma en 3D où il reste rivé à son fauteuil à regarder un film en relief.

C’est Noire, installation immersive en réalité augmentée de Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud d’après un essai de Tania de Montaigne qui a remporté le prix de la compétition. Noire, ce fut d’abord un livre, sorti en 2015 et qui a reçu le prix Simone Veil, puis une bande dessinée, et ensuite une adaptation théâtrale. Quant à cette immersion de 30 minutes, elle a été filmée à Taïwan avec plus de 20 nationalités différentes sur un plateau de 48 caméras ! En dehors du visage de Taina de Montaigne durant ses interventions, les personnages sont certes filmés mais apparaissent comme dessinés. Les décors sont suggérés en silhouettes par des points. Nous sommes plongés dans le sud des Etats-Unis, à Montgomery dans un Alabama en pleine ségrégation, et suivons Claudette Colvin, 15 ans, qui, le 2 mars 1955, refuse de laisser son siège à une passagère blanche dans un bus comme lui commande la loi. Neuf mois plus tard, Rosa Parks, âgée de 40 ans, réitérera ce geste et, c’est elle que l’Histoire retiendra. Si Claudette Colvin n’a pas marqué l’histoire, c’est que, contrairement à Rosa Parks, elle n’était pas membre du Mouvement pour les droits civiques mais aussi que son profil serait difficile à défendre à un tribunal : enceinte d’un homme marié, trop jeune et « trop noire ».

C’est Noire, installation immersive en réalité augmentée de Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud d’après un essai de Tania de Montaigne qui a remporté le prix de la compétition. Noire, ce fut d’abord un livre, sorti en 2015 et qui a reçu le prix Simone Veil, puis une bande dessinée, et ensuite une adaptation théâtrale. Quant à cette immersion de 30 minutes, elle a été filmée à Taïwan avec plus de 20 nationalités différentes sur un plateau de 48 caméras ! En dehors du visage de Taina de Montaigne durant ses interventions, les personnages sont certes filmés mais apparaissent comme dessinés. Les décors sont suggérés en silhouettes par des points. Nous sommes plongés dans le sud des Etats-Unis, à Montgomery dans un Alabama en pleine ségrégation, et suivons Claudette Colvin, 15 ans, qui, le 2 mars 1955, refuse de laisser son siège à une passagère blanche dans un bus comme lui commande la loi. Neuf mois plus tard, Rosa Parks, âgée de 40 ans, réitérera ce geste et, c’est elle que l’Histoire retiendra. Si Claudette Colvin n’a pas marqué l’histoire, c’est que, contrairement à Rosa Parks, elle n’était pas membre du Mouvement pour les droits civiques mais aussi que son profil serait difficile à défendre à un tribunal : enceinte d’un homme marié, trop jeune et « trop noire ».

Soutenu par l’extraordinaire mobilisation de la communauté noire qui fit la grève des bus et marcha ou utilisa des voitures collectives durant un an, Rosa Parks obtiendra finalement de la Cour suprême la fin de la ségrégation raciale dans les bus d’Alabama. Pour Taina de Montaigne, « le cœur de mon essai était de montrer comment on construit un mythe, comment on met les gens dans des archétypes ; d’un côté Claudette « la diabolique », et de l’autre, en contrepoint, Rosa « la virginale ». Le film décrit en effet les différentes humiliations que subit Claudette Colvin et son procès.

Qu’apporte ici la réalité augmentée ? Certes l’expérience assez nouvelle d’une immersion totale même si cette technologie en est encore à ses balbutiements malgré la qualité et la légèreté des lunettes Hololens. On cherche en permanence son angle de vue, sa place pour voir la scène au mieux, on est dedans, actif, même si on doit suivre le récit qui nous est proposé. Surtout, on perçoit en direct combien la timide Claudette Colvin, sans répondre pas à notre définition du héros, maintient son refus de céder sa place. Elle ne lâche rien face à l’injustice. Un geste important aujourd’hui !

[1] Nombre de films abordaient les violences sexistes et sexuelles : le viol conjugal commis par Donald Trump dans The Apprentice d’Ali Abassi, le tournage du Dernier Tango à Paris dans Maria de Jessica Palud, les tentatives de féminicide dans Limonov, la ballade de Kirill Serebrennikov ou L’Amour ouf de Gilles Lelouche, quant aux Femmes au balcon de Noémie Merlant, elles règlent leur compte à un violeur. Sans oublier bien sûr le court-métrage « Moi aussi » de Judith Godrèche, projeté en ouverture de la section Un certain regard.