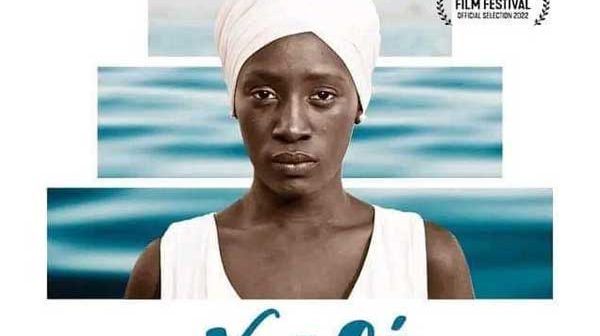

Moussa Sène Absa était présent à Barcelone pour présenter son film Xalé au festival de cinéma africain Wallay, du 25 au 31 mai 2023. Cet entretien explore les choix esthétiques de l’artiste, ainsi que son imaginaire, afin de comprendre son enracinement dans sa culture et son ouverture vers le monde.

Introduction (Saiba Bayo)

Parmi les réalisateurs sénégalais contemporains, Moussa Sène Absa peut être qualifié de « pont entre différentes formes artistiques » pour sa gigantesque capacité d’assemblage des différentes formes artistiques dans ses films et le rôle spirituel qu’il assigne au cinéma tout en abordant des thèmes sociaux et politiques de manière innovante et engagée.

Né en 1958 au sein d’une famille modeste dans le quartier populaire de Tableau Ferraille, il perd son père à un très jeune âge et grandit sous l’aile protectrice de sa mère. Fils unique, il se fait des amis et des frères dans les rues de Tableau Ferraille qui lui font découvrir le cinéma hindou. Brillant étudiant, il réussit son baccalauréat avec mention et sollicite une bourse pour poursuivre des études de cinéma en France. Mais sa candidature est malheureusement rejetée. Cependant, sa passion pour le septième art était indomptable, comme il le dit lui-même. Il continua à fréquenter les salles de cinéma de Dakar jusqu’à son départ pour la France au début des années 1980. À Paris, il s’immerge rapidement dans le milieu artistique. Il explore le théâtre et fait de la figuration avant de suivre des cours d’écriture de scénario à l’Université de Paris. C’est ainsi que débute véritablement sa carrière de cinéaste.

Il a également travaillé comme assistant de Djibril Diop Mambéty et il est entré en contact avec Ousmane Sembène, deux figures emblématiques du cinéma sénégalais et africain. Cependant, il n’a jamais perdu de vue la vision qu’il avait de son propre cinéma, une vision profondément enracinée dans son enfance et dans laquelle il souhaitait capturer l’essence de son terroir. Moussa Sène Absa est le reflet de ses films. Son œuvre explore des thèmes tels que les anges, les démons et les esprits des ancêtres qui peuplent l’univers de Tableau Ferraille, le quartier qui l’a vu grandir. Il a d’ailleurs réalisé cinq longs métrages et une série télévisée dans ce quartier, ce qui fait de lui « le père du cinéma de banlieue ». Son concept cinématographique est une source d’inspiration majeure pour la nouvelle génération de cinéastes sénégalais, qui cherchent à explorer les réalités et les histoires des banlieues sénégalaises à travers le prisme du cinéma.

Son dernier film, Xalé, dernier volet d’une trilogie, explore un aspect sous-jacent de la dimension spirituelle, en mettant en scène les multiples présences des esprits ancestraux sous diverses formes. Ces esprits se manifestent à travers des chants, mais aussi par des apparitions, comme celle de Ndeuk Daour Mbaye, le cheval blanc et génie protecteur de Dakar, selon la cosmogonie lébou. Au-delà de la question du genre qui traverse cette trilogie, Xalé renferme un langage profondément spirituel. C’est la manière choisie par le cinéaste pour rappeler la présence des fantasmes de la ville, mettant en lumière l’héritage culturel et spirituel qui persiste au cœur de l’urbanité moderne.

Son dernier film, Xalé, dernier volet d’une trilogie, explore un aspect sous-jacent de la dimension spirituelle, en mettant en scène les multiples présences des esprits ancestraux sous diverses formes. Ces esprits se manifestent à travers des chants, mais aussi par des apparitions, comme celle de Ndeuk Daour Mbaye, le cheval blanc et génie protecteur de Dakar, selon la cosmogonie lébou. Au-delà de la question du genre qui traverse cette trilogie, Xalé renferme un langage profondément spirituel. C’est la manière choisie par le cinéaste pour rappeler la présence des fantasmes de la ville, mettant en lumière l’héritage culturel et spirituel qui persiste au cœur de l’urbanité moderne.

Le travail de Moussa Sène Absa est représentatif d’une génération de cinéastes sénégalais, dont Mansour Sora Wade et Dyana Gaye, qui s’inspirent des « maîtres » de la culture en utilisant la couleur, des images étonnantes, et en collaborant étroitement avec diverses formes d’art de la performance. Sène Absa montre un Sénégal qui reconnaît la valeur de tous ses habitants, s’adressant et valorisant les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes, la politique et la poésie de sa société.

Saiba Bayo (SB) : En plus du cinéma, vous explorez d’autres formes d’expression artistique, notamment la peinture, la musique et le théâtre. Vous êtes également scénariste, acteur, metteur en scène, et bien d’autres choses encore. Vous êtes une personnalité multidisciplinaire difficile à définir.

Moussa Sène Absa (MSA) : En général, quand les gens me demandent pourquoi je fais autant de choses, je réponds que je suis comme un oiseau. Vous savez, un oiseau ne se contente pas de voler. Un oiseau marche, saute, court, reste immobile. C’est ainsi que je me définis. Je ne suis pas quelqu’un qu’on peut catégoriser comme étant uniquement ceci ou cela. Parce que nous ne sommes jamais statiques, tout est en perpétuel mouvement. Nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve. Nous évoluons constamment, nous ne sommes jamais les mêmes. Je change, j’évolue sur plusieurs fronts. Je peins, je compose de la musique, j’écris pour le théâtre, j’écris pour le cinéma. J’aurais aimé être danseur. Je suis un éclectique qui pense que la création ne se limite pas à une seule chose. C’est un peu comme l’image de l’oiseau.

SB : Comment en êtes-vous arrivé à embrasser l’art, plus particulièrement le cinéma ?

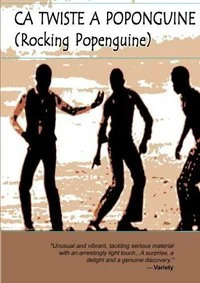

MSA : Je suis arrivé tardivement dans le cinéma, mais j’ai toujours eu le désir d’être cinéaste. Ceux qui connaissent mon travail, mon film Ça twiste à Poponguine résume un peu mon cheminement vers le cinéma. À l’âge de 15 ans, j’étais déjà un « rat de cinéma ». Je passais mon temps dans les salles comme El Agbar, Liberté, El Mansour, etc. J’avais une voisine qui est devenue comme une sœur, Mame Binta Ndiaye. C’est elle qui a éveillé en moi l’amour pour le cinéma. Elle adorait le cinéma hindou, et le premier film que j’ai vu était d’ailleurs un film hindou. Plus tard, pendant mes études secondaires et universitaires, j’ai toujours été fasciné par le cinéma et le théâtre. Ensuite, j’ai voulu devenir acteur.

ML : Un peu comme Djibril Diop Mambéty, non ?

MSA : Comme Djibril, oui. Je voulais être acteur. C’est en voulant devenir cinéaste qu’une fois arrivé à Paris, je me suis lancé dans la figuration. J’ai commencé par le théâtre, jouant dans Œdipe de Sénèque, par exemple.

SB : Et pourquoi acteur ?

MSA : Mon objectif était de comprendre comment se déroule un tournage. J’ai ainsi participé en tant que figurant à de nombreux films français, tels Espionne et Tais Toi de Claude Boissol, Périgord Noir de Nicolas Ribowski, et j’ai travaillé avec d’autres cinéastes comme Jean Claude Brisseau. À Paris, j’étais bien intégré dans ce milieu. J’étais très proche de cinéastes comme Claude Faraldo, réalisateur de Themroc et Deux Lions au Soleil. Ils m’ont accueilli comme leur protégé. Et vu que je savais cuisiner, ils m’invitaient fréquemment chez eux le week-end, et je cuisinais des plats sénégalais comme le Yassa et le Mafé. J’étais un peu devenu le coursier de la maison. Claude a joué un rôle très important dans ma formation en tant que cinéaste. C’est lui qui m’a encouragé à suivre ma voie dans le cinéma.

MSA : Mon objectif était de comprendre comment se déroule un tournage. J’ai ainsi participé en tant que figurant à de nombreux films français, tels Espionne et Tais Toi de Claude Boissol, Périgord Noir de Nicolas Ribowski, et j’ai travaillé avec d’autres cinéastes comme Jean Claude Brisseau. À Paris, j’étais bien intégré dans ce milieu. J’étais très proche de cinéastes comme Claude Faraldo, réalisateur de Themroc et Deux Lions au Soleil. Ils m’ont accueilli comme leur protégé. Et vu que je savais cuisiner, ils m’invitaient fréquemment chez eux le week-end, et je cuisinais des plats sénégalais comme le Yassa et le Mafé. J’étais un peu devenu le coursier de la maison. Claude a joué un rôle très important dans ma formation en tant que cinéaste. C’est lui qui m’a encouragé à suivre ma voie dans le cinéma.

SB : Claude était pour vous ce que Vieyra était pour Sembène Ousmane ?

MSA : Absolument, il avait un rôle similaire dans ma vie. Mais il y avait aussi de la volonté personnelle. J’ai toujours eu le désir profond de devenir cinéaste. Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai même demandé une bourse pour étudier le cinéma. Malheureusement, ma demande de bourse a été refusée. J’avais pourtant passé le Bac avec une mention, mais je n’avais pas de « bras longs ». Par la suite, j’ai constaté que ceux qui avaient obtenu des bourses pour étudier le cinéma n’étaient pas nécessairement devenus cinéastes. Mais ça, c’est une autre histoire. Pour ma part, je ne voulais que cela : devenir cinéaste, et le destin a fini par me choisir.

SB : Le destin ou plutôt la passion ?

MSA : Les deux. La passion nourrit le destin. J’ai eu la chance de bénéficier des deux. Je me suis inscrit à l’université Paris VII – Jussieu pour suivre une licence de cinéma. J’ai suivi des cours pendant trois mois avec Jean-Claude Brissot, qui enseignait le scénario. Il y avait aussi un autre enseignant, dont j’ai malheureusement oublié le nom, mais il était un critique de cinéma réputé. J’ai suivi ces cours tout en travaillant occasionnellement dans des restaurants.

SB : C’était vers quelle année ça ?

MSA : C’était aux alentours de 1984-85. À partir de 1986, j’ai commencé à écrire des scénarios, dont Le Prix du Mensonge, Leul, Twist Again. J’ai envoyé Le Prix du Mensonge au GREC (Groupe de Recherche et d’Essai Cinématographique) à Paris, un fond destiné à aider les cinéastes débutants à réaliser des courts-métrages. Un jour, j’ai reçu un appel. Je me souviens toujours de ce jour-là. J’étais avec des amis, en train de travailler comme veilleur de nuit. À cette époque, il y avait ce qu’on appelait les « bibop », une sorte de petite machine que vous utilisiez pour lire vos messages sur le téléphone. J’ai lu le message et j’ai écouté : « Moussa, vous avez reçu 30 000 francs pour réaliser votre film, Le Prix du Mensonge ». La semaine suivante, j’avais déjà commencé à faire mon casting mentalement. Nous avons ensuite commencé à travailler sur les lieux de tournage, les décors, et nous avons progressivement constitué l’équipe. Je crois qu’une semaine plus tard, nous tournions déjà le film. Le film a été bien accueilli et a été demandé dans de nombreux festivals. Nous sommes même allés au Festival de Carthage, où nous avons remporté le Tanit. J’ai également participé à des festivals à Berlin et à Arles. C’était une période de voyages incessants. Le Prix du Mensonge a été le film qui m’a véritablement propulsé. Tout le monde me demandait alors : « Quel sera ton prochain film ? » Depuis lors, je n’ai jamais cessé de créer.

Marta Lima (ML): Une critique sociale, ne serait-ce que par son titre, Le Prix du Mensonge.

MSA : Je pense que, jusqu’à aujourd’hui, c’est l’un de mes films que j’apprécie le plus. Mon premier film était par ailleurs très réussi. Les gens disent même que c’était mon meilleur film. Djibril lui-même avait dit que c’était mon meilleur film. L’histoire était simple : deux frères vivent à Paris, l’un pensant que vivre à Paris, c’est une finalité, la nuit, les filles, la fête, des rencontres amoureuses et d’insouciance. L’autre frère, joué par Maka Kotto, qui est devenu plus tard ministre de la Culture au Québec, travaille dur. Tout son rêve est de retourner chez lui. Par la suite, il y a une lettre de leur mère, l’une des plus belles lettres que je n’ai jamais écrites pour le cinéma, qui joue un rôle central dans le film. C’est cette lettre qui a finalement servi de trame à ce court-métrage de 18 minutes. Mais à l’époque, tout le monde me demandait : « Quel sera ton prochain film ? » Comme j’écrivais beaucoup, je pouvais passer des journées entières à écrire. En tant que veilleur de nuit, mon travail consistait principalement à appuyer sur un bouton, ce qui me laissait beaucoup de temps pour écrire à la main. J’ai encore en ma possession des manuscrits de cette époque, des centaines de pages que j’ai écrites. Parfois, je tirais simplement quelques pages au hasard, je les lisais, et cela devenait le point de départ d’une nouvelle histoire. J’étais très prolifique à cette période.

ML : Comme les anciens, qui écrivaient toujours à la main.

MSA : Oui, j’écrivais beaucoup à la main. J’ai beaucoup de manuscrits. Mais il se trouve qu’en 1989, je voulais réaliser un film qui, à l’époque, aurait été une véritable révolution pour le cinéma africain, je l’avais intitulé Le Sang du Baobab. Ce film devait être produit par André Lazare de Capital Cinéma, avec la participation de Pierre Tati, le fils de Jacques Tati. Tout était prêt : le contrat était signé, le casting effectué, les costumes prêts, les repérages réalisés… À seulement deux semaines du début du tournage, l’argent a été détourné. C’était incroyable, l’argent avait disparu, et il n’y avait plus de financement pour le film. Le matériel de tournage était déjà en route depuis Bordeaux. J’étais à Dakar à ce moment-là, je me souviens très bien, j’étais à la Croix du Sud. Tout était prêt, le casting était fait, j’étais sûr que le tournage commencerait dans deux ou trois semaines. Puis, par un coup de téléphone, on m’a annoncé que tout s’arrêtait. À partir de ce moment-là, je ne veux plus entendre parler de ce scénario. Parfois, je tombe là-dessus dans mes archives, et je me dis, « Oh là là ». Cette période a été très difficile pour moi. Mais c’était important aussi. J’ai passé une semaine de dérive à Dakar, et je pense que c’était l’une des semaines les plus terribles de ma vie.

SB : On dirait que vous avez été victime du fantasme de la production, comme beaucoup de cinéastes africains de l’époque. Comment avez-vous réussi à supporter et surmonter cet échec ?

MSA : C’est ma mère qui m’a sauvé. Elle a joué un rôle essentiel en me soutenant dans cette période difficile. Je me souviens d’un moment particulier où j’étais vraiment désespéré. J’étais rentré chez ma mère dans un état d’ébriété complet, incapable de tenir debout. Ma mère m’a laissé dormir et me dégriser seul dans ma chambre. Le lendemain, elle m’a demandé ce qui n’allait pas. J’ai partagé mes préoccupations avec elle. À ce moment-là, elle m’a dit : « Écoute, pour me faire plaisir, je veux que tu arrêtes de boire pendant un an. Tu vas rester ici cette année, et tu ne boiras plus. Tu vas réfléchir. » J’ai accepté ce défi, et durant cette année, je ne buvais que des boissons gazeuses, même lorsque j’allais dans les bars. Tout le monde me regardait bizarrement en se demandant ce qui se passait. C’était une étape importante pour moi.

SB : Et pas la suite ?

MSA : Ensuite, pour me venger de mon échec précédent, j’ai écrit rapidement une nouvelle histoire. À ce moment-là, j’avais un peu d’argent et j’avais rencontré une petite amie américaine, ce qui m’a un peu éloigné de la réalité. Dans cet état d’euphorie, j’ai créé Ken Bugul. Cependant, ce film a été un échec total.

SB : Qu’est-ce qui s’est passé ?

MSA : C’est simple, j’ai voulu me venger du cinéma, de l’art en général. Je voulais régler des comptes, mais le cinéma n’est pas le lieu pour cela. Il faut accepter que les choses se passent comme elles doivent se passer, sans chercher à se venger. Parfois, il est important de comprendre que si quelque chose ne fonctionne pas, il y a des raisons sous-jacentes à cela. Il faut faire preuve de patience et d’intelligence pour découvrir ces raisons et les surmonter.

SB : Que s’est-il passé entre-temps ?

MSA : Entre-temps, j’ai recommencé à faire la navette entre Paris et Dakar. Je participais beaucoup aux festivités, j’étais souvent à Dakar, mais surtout à Paris. Tout le monde me demandait : Et ton film ? Certains se moquaient même de moi. Mais j’avais écrit Ça twiste à Poponguine. Comme vous l’avez mentionné, le destin joue un rôle essentiel, mais la passion est également cruciale. À l’époque, Hervé Bourges avait lancé un programme appelé les « Les 100 premières œuvres » en tant que directeur d’Antenne 2 et de France 3, France Télévision. Mon projet Ça twiste à Poponguine a été sélectionné pour ce programme, ce qui m’a permis de réunir une équipe de production française pour le film. J’ai investi beaucoup de temps et d’efforts dans ce projet, et j’ai finalement gagné de l’argent avec le film. J’ai pu acheter une maison pour ma mère. Je voyageais beaucoup entre Dakar et Paris, et j’ai réalisé Ça twiste à Poponguine, qui est sorti en décembre 1993 sur France 2.

MSA : Entre-temps, j’ai recommencé à faire la navette entre Paris et Dakar. Je participais beaucoup aux festivités, j’étais souvent à Dakar, mais surtout à Paris. Tout le monde me demandait : Et ton film ? Certains se moquaient même de moi. Mais j’avais écrit Ça twiste à Poponguine. Comme vous l’avez mentionné, le destin joue un rôle essentiel, mais la passion est également cruciale. À l’époque, Hervé Bourges avait lancé un programme appelé les « Les 100 premières œuvres » en tant que directeur d’Antenne 2 et de France 3, France Télévision. Mon projet Ça twiste à Poponguine a été sélectionné pour ce programme, ce qui m’a permis de réunir une équipe de production française pour le film. J’ai investi beaucoup de temps et d’efforts dans ce projet, et j’ai finalement gagné de l’argent avec le film. J’ai pu acheter une maison pour ma mère. Je voyageais beaucoup entre Dakar et Paris, et j’ai réalisé Ça twiste à Poponguine, qui est sorti en décembre 1993 sur France 2.

ML : Vous avez joué un petit rôle dans ce film. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette expérience d’acteur ?

MSA : Un tout petit rôle. Un tout petit rôle d’une minute. Quand le film a été fini, tout le monde me demandait le prochain projet, et j’avais deux choses que je voulais faire. J’avais Tableau Ferraille, mais j’avais écrit aussi écrit un opéra qui s’appelle La légende de Ruba. Je voulais toujours revenir au théâtre. Pour moi, le théâtre est vraiment un outil. Jusqu’à présent, j’ai envie de revenir au théâtre. J’ai envie de réécrire pour le théâtre. Parce que le théâtre se meurt malheureusement.

ML : Et qui est en train de tuer le théâtre ?

MSA : En tout cas, chez nous, ça se meurt. Un grand théâtre, comme Le Grand Théâtre, chaque fois que j’y pénètre, j’ai l’envie de monter un opéra. Comme La Traviata ou Aïda, ces grands opéras, je rêve de ça. Alors, de 1992 à 1993, j’ai mis en scène La Légende de Ruba, au Sorano. J’étais toujours partagé entre ces deux choix : continuer le théâtre ou me consacrer au cinéma. Mais j’avais déjà écrit Tableau Ferraille. Entre-temps, j’ai réalisé Yalla Yaana, un moyen métrage de 45 minutes.

SB : Le cinéma a finalement pris le dessus sur le théâtre ?

MSA : Je dis souvent que je ne fais pas de cinéma, mais que le cinéma se fait en moi. Ce n’est pas moi qui choisis de faire du cinéma, c’est le cinéma qui m’appelle. J’essaie de contrôler les choses en me disant « Je veux faire ça ! », mais à chaque fois que je le dis, je ne le fais pas et je réalise autre chose, peut-être tout aussi intéressante que ce que je voulais faire. Je laisse les choses suivre leur cours.

SB : En laissant place à l’imagination.

MSA : Exactement, c’est ça.

SB : Vos films ont trouvé un équilibre subtil entre l’insouciance de Mambéty et le réalisme caustique de Sembène. Ces deux cinéastes vous ont-ils influencé ?

MSA : C’est probablement un peu surprenant, mais le cinéma qui m’a vraiment marqué, c’est le cinéma hindou.

ML : Ça se voit à travers la musique, par exemple.

SB : Mais aussi la forme, l’esthétique ?

MSA : Oui, l’esthétique aussi, mais elle évolue. En ce qui concerne la forme du cinéma que je pratique, j’ai été davantage inspiré par le cinéma hindou. Tu sais, quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert des réalisateurs comme Godard et d’autres comme Andrei Tarkovsky, mais c’est Satyajit Ray qui est devenu l’un de mes maîtres lorsque j’ai réellement commencé à m’intéresser au cinéma. Cependant, je ne connaissais même pas des noms comme Truffaut à l’époque. Ces cinéastes ne m’intéressaient pas. Nous regardions des films hindous, des westerns, des films de cow-boys, des films de gangsters, comme on les appelait.

SB : Et pourtant Sembène et Mambéty avaient déjà réalisé de grands films tels que Mandabi, Ceddo, ou Touki Bouki.

MSA : Oui, mais pour moi, à cette époque, cela n’était pas du cinéma. Je me rappelle, quand j’ai vu Touki Bouki la première fois, je voulais jeter des pierres à l’écran. Je ne comprenais rien. Je me suis dit, « il se fout de la gueule des gens, ce mec, qu’est-ce qu’il nous a sorti, avec ces cornes, c’est quoi cette histoire ? Je n’ai pas du tout accroché. » Quand j’ai vu Ceddo, je l’ai détesté. Je me disais, c’est quoi ce cinéma-là ? Ce qu’il me raconte, ça ne m’intéresse pas.

SB : Tu voulais de l’action.

MSA : Ah oui, pour moi, c’est le cinéma d’action et des romances.

SB : Madame Brouette, c’est un bon western et Twiste à Poponguine a des éléments de gangstérisme, avec les trois inséparables et leurs escapades audacieuses.

MSA : En effet, Twiste à Poponguine a un côté un peu West Side Story. C’est ce qui me lie au cinéma. Mais le cinéma occidental ne m’attirait pas vraiment. En fait, j’ai compris ce type de cinéma plus tard, lorsque j’ai travaillé aux côtés de Djibril, car j’étais son premier assistant sur Hyènes. J’ai eu l’occasion de le côtoyer beaucoup, de passer des nuits entières avec lui, de réellement le connaître en tant qu’homme. Il me considérait comme son petit frère, voire plus que cela, puisque ce que j’obtenais de Djibril, Wasis (le frère de Djibril) ne pouvait pas l’obtenir. Par exemple, quand nous devions tourner le matin, Wasis me disait, « Moussa, va réveiller Djibril. » C’était moi qui m’en chargeais. Parce que si jamais Wasis s’y risquait, cela tournerait à la catastrophe. Djibril l’enguirlanderait, serait insupportable toute la journée. Mais lorsque j’arrivais, je m’asseyais, Djibril se réveillait, je lui préparais son café, il se réveillait peu à peu, et nous commencions à discuter. Je n’abordais pas immédiatement le sujet du travail. Au contraire, je parlais de lui, du temps s’il faisait beau, j’essayais de l’écarter du terrain concret du travail. Nous discutions de tout, sauf du travail. Il fallait qu’il prenne le temps de se réveiller et de se sentir à l’aise. Je lui parlais d’autres films, des choses qui l’intéressaient, avant de plonger dans les détails du tournage.

SB : Il était si viscéral, Djibril ?

MSA : Djibril, la manière dont les gens le dépeignent est très fausse. Il était à la fois un demi-ange, un ange et un démon en même temps. Il incarnait les deux aspects simultanément. Du jour au lendemain, il pouvait changer.

SB : C’est peut-être son approche mystique de l’art, cette imagination magique qui le reliait à la création artistique, à sa propre conception de la lumière.

MSA : Il était véritablement un homme possédé, un créateur possédé, qui avait une vision que lui seul pouvait comprendre. Il ne s’exprimait pas comme je le fais par exemple. Djibril, il pouvait rester là, tu lui posais une question, il te regardait pendant 10 minutes, et tu ne savais pas ce qu’il allait dire. Puis, il parlait d’autre chose, avant de revenir sur ta question, et en une seule phrase, il te livrait toute la profondeur de sa pensée.

SB : Poétique.

MSA : C’était un véritable poète. Et c’est incroyable, lorsque tu regardes le manuscrit de Djibril, sa calligraphie est presque identique à celle de Cocteau (Jean Cocteau) : certains traits distinctifs de la poésie de Cocteau comprennent l’utilisation de l’imagerie suggestive, de la métaphore et du symbolisme pour exprimer des émotions et des idées profondes. Si tu prends un manuscrit, et tu compares la calligraphie de Cocteau et celle de Djibril, elles se ressemblent sans aucun doute, c’est une coïncidence curieuse.

SB : Avez-vous fréquenté Sembène, Il semble qu’il avait, lui aussi, un caractère difficile.

MSA : Sembène, je ne l’ai pas beaucoup fréquenté, mais la première fois que je l’ai rencontré, il m’a engueulé.

SB : C’était où et pourquoi ?

MSA : C’était à Carthage. Il m’avait dit, « Vous êtes des nullards, vous vous prenez pour des prétentieux. » Il m’avait traité de tous les noms. Il faut dire que moi, à l’époque, j’étais sauvage. Mais plus tard, quand il a compris que je m’appelle Moussa, homonyme de son père, dès qu’il était de bonne humeur, il m’appelait « papa ». « Eh papa, comment vas-tu ? » Donc, il avait un côté extrêmement tendre avec moi. Mais Sembène était lunatique, très lunatique. Il pouvait être gentil une minute, et la minute d’après se comporter comme un monstre. Alors, tu vois, je ne savais pas si je devais aller vers lui, ou si je devais rester dans mon coin.

SB : Il parait que vous avez aussi eu un autre accrochage au FESPACO ?

MSA : Ah oui, oui.

SB : Que s’est-il passé ?

MSA : Parce que je me suis assis là où il ne fallait pas s’asseoir. Je me suis assis dans l’arbre à palabres qu’ils avaient à l’Hôtel Indépendance, où ils avaient leurs chaises. Il y avait Lionel Ngakane, Tahar Cheriaa, Med Hondo et Sembène. Seulement eux pouvaient s’asseoir là-bas. Moi, je me suis assis là-bas, j’étais avec une copine. Mais ce n’était pas que Sembène qui était fâché. Lionel est devenu complètement hystérique et m’a crié en me disant « Get out of here ». Je suis parti en me disant « Putain, ils font chier ces vieux-là ! ». Mais après un certain temps, Sembène m’a appelé et m’a demandé « C’est quoi ton film ? » Par la suite, il est venu regarder mon film.

SB : Lequel ?

MSA : Le Prix du Mensonge. Il a dit, « C’est pas mal, c’est bien : continue, c’est bien. » Et plus tard, il m’a surpris un jour. Il est venu sur mon plateau de tournage. Je tournais Tableau Ferraille. J’en garde un souvenir jusqu’à aujourd’hui. Je le revois, adossé à un camion de machinerie, et il m’a demandé de lui montrer comment je tournais. Donc, voilà ma relation avec Sembène.

SB : Et pourtant certains de ses collaborateurs disent qu’il n’était pas assez ouvert et généreux envers les jeunes générations. Qu’il ne pensait qu’à son art.

MSA : Moi, il m’a touché lorsque je tournais Tableau Ferraille. Cela avait beaucoup d’importance pour moi à cette époque. Et c’est à ce moment-là que j’ai tout pardonné. Parce qu’il m’avait engueulé, je me souviens des histoires.

Xalé

SB : On dirait que vous lui avez dédié Xalé, qui est une sorte un clin d’œil à Xala (Sembène 1975).

MSA : Oui, exactement. Le film Xalé s’appelait Adama et Awa (Adam et Eve). Et après, j’ai vu un film de Corée qui s’appelle Adama et Awa. Et puis, il y a d’autres films qui s’appelaient Awa. Par ailleurs, Hawa, c’est une attaque. Il fallait changer. Il fallait trouver un nom. Et puis, l’idée m’est venue de Xalé et automatiquement le film Xala de Sembène m’est venu à l’esprit.

SB : Atoumane est atteint d’une sorte de « Xala » spirituel.

MSA : Exactement. Je me suis dit, si je mets « Xalé » ou « Xalébi ». Après, j’ai écarté « Xalébi ». Parce que le « bi » en wolof c’est trop définitif. J’ai finalement décidé de mettre Xalé, qui signifie juste l’enfant.

SB : Sans spécifier le genre.

ML : C’est ambigu.

MSA : C’est ça, c’est ambigu. Par la suite, en réfléchissant, je me suis dit en fait, Xalé est non seulement un clin d’œil à Xala, mais c’est aussi un hommage à Sembène. Et je me suis dit, je vais l’appeler « Xalé ». Parce que, pour moi, Sembène est une figure, une figure majeure du cinéma. Ce n’est pas seulement une figure du cinéma africain, c’est une figure du cinéma tout court. Il a réussi à laisser une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Il a façonné un certain récit, un récit politique, un récit sociologique, un récit révolutionnaire même, dans nos histoires. Il a réussi à apporter sa contribution à notre histoire.

SB : Avec une dimension profondément critique.

MSA : Une dimension très critique. Et très subtile. Il est très subtil Sembène. Il n’est pas frontal.

MSA : Il faut lire Sembène sur plusieurs couches. Il a plusieurs niveaux de lecture. Et Sembène, pour moi, en dehors de l’écrivain, parce que je pense que la réflexion de l’écrivain a beaucoup aidé dans son cinéma. L’écrivain est solitaire. L’écrivain essaie d’assembler des choses dissociées, de raconter des choses avec une certaine précision, tout en laissant l’imaginaire fonctionner. Et lui, avec le cinéma, il a réussi à amener la littérature, l’écrit, à l’écran. De l’écrit à l’écran, il y a un prisme, un tamis, qui s’appelle Sembène. Et chez Sembène, tout est fondamental. Son enfance, son service militaire, l’armée, le travail de docker, le parti communiste. C’est l’emblème de l’intellectuel total. Un intellectuel total qui n’est pas l’intellectuel d’aujourd’hui, un intellectuel plus ou moins complaisant. Je me pose souvent la question, si Sembène était vivant aujourd’hui, quelle serait sa position sur le cinéma, sa position sur le monde ?

ML : Ou sur ce qui se passe aujourd’hui au Sénégal.

MSA : Je pense qu’il aurait pris une position franche, ou il serait juste allé voir le président et lui dire ses pensées. Il aurait demandé à rencontrer Macky Sall, et il l’aurait dit.

SB : Mais on dirait que cette position critique lui a parfois porté préjudice actuellement. On a l’impression qu’il y a une sorte de revanche des institutions ?

MSA : Ils ont essayé de le faire oublier. Tu vois, les politiques ont cette force.

SB : Les politiques ou les religieux ?

MSA : Les religieux et les politiques, ce sont les mêmes choses pour moi. Ils ont cette habitude de mettre les gens au placard pour les bannir, simplement. Pas pour des raisons objectives, mais parce que leurs intérêts sont en jeu. Senghor a eu cette intelligence et cette élégance de faire un discours plus ou moins intellectuel avec Sembène à propos de Ceddo. Parce que c’était un discours très intellectuel. C’était au niveau des idées. Aujourd’hui, Macky Sall lui aurait envoyé les inspecteurs des impôts pour le faire chier. Tu vois ? Du jour au lendemain, il aurait été ruiné. Puisque ces gens-là n’ont pas l’élégance et la culture qui pourraient les amener à accepter un créateur. Il est vrai que de nos jours, nous avons des artistes qui se désintéressent des actions des politiques et utilisent leur art comme une forme de revanche sociale. Beaucoup d’entre eux viennent de milieux défavorisés, n’ont pas eu accès à une éducation formelle, mais réussissent néanmoins à accéder au cercle d’élite dans notre pays. Grâce à leur talent artistique, ils peuvent et veulent avoir une chaise à côté du chef. Cependant, malgré leur succès, ils ressentent un profond complexe d’infériorité. Donc, ils s’en foutent du peuple.

SB : Ce qui rend nécessaire de parler de l’héritage de Djibril et Sembène.

MSA : Tout à fait. Par exemple, je n’ai jamais vu Djibril avec quelqu’un d’important, ni un Ministre ni un député. Ces meilleurs amis étaient des « rats de bars ». C’était son univers. Il comprenait mieux ces gens-là, c’est « petites gens » que les élites. Et pourtant il était lui-même un grand intellectuel qui avait une réflexion extraordinaire sur le monde. Aussi bien lui comme Sembène étaient des marginaux dans la mesure où ils n’étaient pas toujours dans les pattes des autorités, les festivités, tu ne les vois pas dans les mondanités, quand il y a une fête, etc. Tu ne les vois nulle part. Ils n’étaient pas là. Pour moi, Sembène et Djibril ont marqué l’art et particulièrement le cinéma africain parce qu’ils avaient une voix. Dans les deux sens de la voix. VOIX et VOIES, ils ont tracé des voies. Ils ont réfléchi sur comment arriver à faire un récit qui ne soit pas un récit qui ressemble à quelque chose. Leurs récits ne ressemblent au récit de personne d’autre.

ML : Mais pas seulement le récit. Il y a aussi cette capacité de dénonciation, comme dans vos films.

MSA : Mais c’est parce que, justement, il faut avoir une voix unique. Comme je dis souvent à mes étudiants, la photocopie ne sera jamais à la dimension de l’original. Si tu veux faire comme Spike Lee ou Denzel Washington, ça ne sert à rien. Cependant, si tu veux faire comme ton grand-oncle ou ton grand-père, ou quelque chose que tu vois dans le village, comme le film Lettre paysanne (de Safi Faye), c’est quelque chose de très personnel. Tu vois que l’auteur a un propos, il a une dimension, il a une réflexion sur lui-même, sur sa communauté, sur son monde. Il développe un récit et produit du sens. Il n’est pas dans le mimétisme. Et moi, c’est ça qui m’intéresse. Arriver à faire que mes films ne soient pas des films qui ressemblent à… où « c’est comme si … » Je dis non ! En revanche, ce qui m’intéresse dans le récit, c’est que moi, quand tu vois mon récit, mes films, tu me vois tenir les deux. Un scénariste doit ressembler à ses films. Djibril ressemble à ses films. Sembène ressemble à ses films. Idrissa (Ouédraogo) ressemble à ses films. Souleymane (Cissé) ressemble à ses films. J’ai passé une semaine à New York avec Souleymane. Et on a eu beaucoup plus de temps pour parler. Je découvre en fait quelqu’un que je n’ai pas beaucoup approché et qui est d’une sensibilité. Lui, je pense que tout son récit est ancré dans sa terre. C’est quelqu’un de fondamental : Baara, Finye, Yeeleen… C’est un homme fondamental. Quand je dis fondamental, je veux dire que ses racines ne bougent pas de là. Il est là. C’est comme un baobab. Tu ne peux pas le pousser pour que ça tombe. Il est immense. Cependant, il est d’une fragilité incroyable. Tu sais, un baobab, quand il tombe, les gens se demandent : Comment il est tombé ?

SB : Parce qu’il se forme et se défait de l’intérieur.

MSA : C’est ce qui est dedans. Ce sont des êtres immenses et fragiles en même temps. Pour moi, ce sont des gens qui ont acquis une maîtrise exceptionnelle dans leur domaine. Qui ont tellement réfléchi. C’est comme des orfèvres. Ils connaissent les secrets de leur métier. Ils peuvent raconter des histoires sans jamais s’arrêter. Mais quand ils veulent raconter une histoire, ils y mettent toute leur douleur, leur sang, leur enfance, leurs réflexions, leur passé, leur frustration, leur solitude. Ils mettent tout ça dans un film. C’est ce que tu trouves dans Sembène, c’est ce que tu trouves dans Djibril, c’est ce que tu trouves dans Souleymane. C’est ce que tu trouves dans Med Hondo aussi. Pour moi, ce sont des cinéastes qui ont marqué le cinéma africain. Pas par le nombre de films qu’ils ont faits, mais par la qualité de leur récit. Ce sont des gens qui ont écrit quelque chose qui ne s’écrit pas. Tu vois ? Qui ne s’écrit qu’avec une connaissance. Quand je dis connaissance, c’est la « Co-naissance ». C’est quelque chose qui est fondamental, qui est né avec soi. Et pour moi, le parcours de ces personnes-là, ce sont des parcours élogieux. Mais en même temps, des mises en abyme des individus. Quand tu vois la vie de Djibril, ce sont des mises en abyme de l’univers, de son parcours, de son univers. Il était complètement possédé par des anges. C’est son nom, Djibril. Il est toujours en transe, presque. Sembène est quelqu’un de très lunatique. Il est heureux et la seconde après, il est violent, il a une gueule. Et puis, quand tu prends quelqu’un comme Souleymane, dont la fille a fait un portrait magnifique, son film, le film de sa fille, Fatou (Hommage d’une fille à son père : Souleymane Cissé). Ah oui, ça d’abord. C’est très tendre. C’est un très beau film que j’ai eu l’occasion de voir à New York. Et tu découvres une personne d’une simplicité. Qui est émerveillée par le monde. Il a une innocence dans le regard. Il ne fait pas les choses avec des complications. Ce sont des gens simples. À la limite, simples d’esprit, mais dans le bon sens. Simple d’esprit, c’est qu’il ne se complique pas la vie pour comprendre quelque chose. Il dit ce qu’il pense de la chose, et en le disant de la manière la plus simple, il nous touche et nous révèle beaucoup de choses. Une simplicité extraordinaire.

ML : De la même façon que Souleymane, par exemple, il est très enraciné dans ses origines. Vous aussi, vous avez un choix de lieu assez particulier. Un quartier très populaire.

Tableau Ferraille

MSA : Moi, je tourne tout dans mon quartier, à Tableau Ferraille. Tu vois, je pense que c’est ma mémoire d’enfant qui guide mon écriture déjà. Mais ma mémoire d’enfant est liée à Tableau Ferraille. Alors, quand j’écris, même quand je décris une ruelle, je vois une ruelle de Tableau Ferraille, une ruelle de mon enfance. Quand j’écris une cour, je vois une cour. Et souvent, j’écris les cours où je veux tourner. Les dispositions des chambres, comment se passe la cour, qu’est-ce qui se passe à l’avant. Donc je visualise tellement. Et si j’arrive et que le décor a changé, je suis un peu perturbé. Parce que tout a changé, évidemment. Donc, j’essaie d’adapter mon enfance à ce qui se passe aujourd’hui. À Tableau Ferraille, j’ai tourné d’abord Yalla Yaana. J’ai tourné Tableau Ferraille. J’ai tourné Madame Brouette. J’ai tourné Teranga Blues. J’ai tourné Xalé. J’ai tourné la série GoorGorolou (Le débrouillard). C’est mon Hollywood. C’est mon studio de cinéma. Les gens me disent : « Pourquoi tu ne vas pas tourner dans un autre endroit, on va faire ça en studio. » Je dis : « Studio, moi, je ne peux pas. » Tu me mets dans un studio, je suis perdu. Parce que je n’arriverai jamais à retrouver mes sensations. Mes sensations liées au décor.

SB : C’est curieux, c’est un peu du « néoréalisme sentimental ».

MSA : Bien sûr. Tu sais, c’est comme quelqu’un dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est pour moi un grand cinéaste. C’est Ben Diogaye Beye. C’est un scénariste extraordinaire. Difficile aussi. On a tous des démons dans la tête. Lui, ses démons sont plus forts que lui parfois. Mais c’est quelqu’un d’une extrême intelligence du cinéma. Et je pense que c’est ça qui va…

SB : Il vous a assisté dans Xalé comme scénariste. J’ai également lu le scénario de Thiaroye 44 dans les archives de Sembène à la Lilly Library à L’université d’Indiana à Bloomington. Fabuleux.

MSA : Oui, tu vois, c’est très différent, eh ? (Rire)

SB : En effet, c’est différent. Mais ça, c’est une autre longue histoire. Selon vous, qu’est-ce que toutes ces figures du cinéma sénégalais ont apporté au cinéma africain ?

MSA : Je pense qu’il y a dans le cinéma africain une touche sénégalaise qui est extrêmement importante. Cette touche, c’est l’urbanité, mais plus précisément le fantasme de l’urbanité. Il s’agit d’une forme de sublimation de l’urbanité, où celle-ci ne se limite pas simplement à la ville, mais englobe ce qui habite la ville de manière humaine, ainsi que les esprits qui l’entourent. Lorsque vous regardez Hyènes, vous réalisez que ce n’est pas uniquement le Colobane physique.

ML : L’enfance de Djibril.

MSA : C’est exact, ce sont les anges de son enfance, les rêves de l’enfance comme on peut les voir dans La Petite Vendeuse de Soleil. L’innocence de cette jeune fille et son regard sur le monde sont profondément poétiques. Cette génération avait le talent de raconter des histoires en y ajoutant de la poésie. À travers la poésie, ils créaient le drame, utilisant le drame comme une sorte de pelote. Plus ils tiraient sur cette pelote, plus elle se déliait. Toutes leurs histoires étaient comme des pelotes de fil. Ce qui était extraordinaire dans le cinéma de cette génération, c’était la coexistence de deux tendances : d’un côté, il y avait les poètes, et de l’autre, les révolutionnaires.

SB : Incarné en Djibril et Sembène ?

MSA : C’est ça les poètes et les révolutionnaires. Les deux camps. Et moi, je navigue entre les deux.

ML : À travers la musique ?

MSA : À travers la poésie. Je navigue entre les deux. Mais je ne veux pas ressembler à aucun des deux. Ni à Djibril ni à Sembène. Parce que je sais que leurs fondamentaux ne sont pas les miens, leurs parcours ne sont pas le mien. Mais je sais qu’on partage quelque chose. Trois choses qui sont pour moi fondamentales : C’est la terre, le terroir et le territoire.

Tableau Ferraille

SB : Parlons de votre trilogie : Tableau Ferraille, Madame Brouette et Xalé. Il y a un aspect de votre narration qui évoque parfois Sembène, en ce qui concerne votre perspective sur le genre. Mais cela ne signifie pas qu’il y ait une ressemblance directe. Sembène offre toujours une seconde chance à ses personnages masculins. En ce qui vous concerne… (Moussa commence à rire et m’interrompt.)

MSA : Non, je n’aime pas ça.

SB : Mais j’ai l’impression que vous avez donné une petite chance à Daam dans Tableau Ferraille, vous ne l’avez pas tué.

MSA : Daam est mort, il est perdu… Il est au cimetière. Il est mort. Il est mort socialement. Il est mort politiquement. Il est mort économiquement. Il est mort émotionnellement. Et il est devant le cimetière. C’est pire. Ce mec, il n’a plus rien. Même à la limite, matériellement, c’est-à-dire au niveau de son corps, devant le cimetière, il n’a qu’un seul voisin, ce sont les morts. Donc, il est mort.

SB : Dans Madame Brouette, vous donnez l’arme du crime à une petite fille d’environ six ans. Ce qui est vraiment quelque chose de terrible du point de vue social. Qu’est-ce qui se passe dans la tête d’une gamine pour commettre de tel crime ?

MSA : Absolument. Moi, je suis un radical.

SB : C’est-à-dire ?

MSA : La mort de Daam c’est une mort poétique, plus poétique que les autres morts. Quant à la mort de Nago, les gens me demandent, pourquoi cette fille ? En fait, il y a une phrase extraordinaire dans le film. Quand elle parle à sa mère, elle dit, « Avant, on jouait, on était heureux. Mais depuis que tu l’as connue, je n’existe plus, tu ne ressembles plus à rien, et moi, je n’existe plus. » Ça, c’est la sentence pour moi. C’est-à-dire que voilà une personne qui est rentrée dans la vie de la mère d’une petite fille et qui a gâté la vie de sa maman. Et en gâtant la vie de sa maman, il lui a gâté aussi sa vie. Sa vie de petite fille, avant, elle était avec la brouette, elle faisait « l’autre humain », elle était heureuse, en tout cas, elle n’était pas malheureuse. Mais quand Nago est rentré dans leur vie, il a corrompu la société, il a corrompu la famille, il a corrompu les relations humaines. Et à partir de ce moment-là, quand elle assiste à une violence que Nago exerce sur sa mère, et qu’il y a un pistolet à côté, elle tire. Elle tire.

SB : La mort de Daam est poétique, spirituelle, disons symbolique. Avec Nago, c’est un coup de feu improvisé et tout est fini, c’est rapide. Mais dans Xalé, nous assistons à un crime prémédité qui expose l’agonie d’Atoumane, comme un animal. On a l’impression que vous associez chaque acte à une forme de punition, comme une sorte de « justice poétique » ou de « châtiment mérité ».

Xalé

MSA : Dans Xalé, c’est le souvenir du viol. L’ambiguïté du récit, c’est quand la fille annonce à sa mère le retour d’Atoumane, et la mère qui réagit « Est-ce qu’il ne t’a rien fait ? Qu’est-ce que t’a-il fait ? » C’est cette obsession qui l’emmène à dire « Mais en fait, si je laisse ça, il pourrait faire encore à ma fille, il pourrait aussi faire ça à d’autres filles. » Il est revenu, mais il n’a pas changé, parce qu’il est parti à l’Africa Queen. Il n’a pas changé, donc, c’est le même. Il n’y a plus de bénéfice, plus de circonstances atténuantes.

ML : Pas de possibilité de le sauver.

MSA : Il faut l’abattre, non pas pour elle, mais pour la communauté. En fait, quand elle raconte la mort à la fin, c’est ce qu’elle dit. Au début, j’étais contente de recevoir cette fille. J’étais heureuse. Et puis voilà qu’il est revenu, les démons se sont réveillés. Et quand elle nomme les démons, cela en dit long. Les démons, ce sont le diable, les forces du mal. C’est le diable et les démons qui réapparaissent dans sa vie. Tu vois ? Et lorsque le diable et les démons s’invitent dans une vie, il n’y a plus de raison. Pour moi, la mort d’Atoumane, je ne sais pas pourquoi, mais elle déclare : « Fi mu nee japnaa ba sett » (Là où je suis, j’ai fait mes ablutions, je suis propre). C’est comme une manière de se purifier. Parce qu’auparavant, malgré tout ce qu’elle avait accompli dans le salon de coiffure, malgré son amour pour son fils, il y avait quelque chose qui la tourmentait. Et cette chose, c’était le viol. Et lorsque le viol refait surface, comment peut-on continuer à vivre avec ?

SB : Du « healing violence » ?

MSA : C’est ça. Comment on dit en anglais, « healing violence », la violence qui guérit. Voilà !

SB : Alors, il y avait ce besoin de commettre le crime.

MSA : Le crime est purificateur. C’est pourquoi elle dit « japnaa ba sett ».

SB : Avant la dernière question, nous allons bientôt terminer. Parlons de la musique : Tout d’abord, il y a cet hymne funèbre chanté en wolof et non en arabe pour accompagner la dépouille de la défunte matriarche vers sa dernière demeure, comme on le dit au Sénégal. Les refrains chantés en wolof dans vos films donnent l’impression que vous associez un refrain à un état d’esprit spécifique, comme s’il s’agissait d’une autre dimension de vos personnages. Quel est le sens de la musique ?

Tableau Ferraille

MSA : Pour moi, la musique est un personnage à part entière. Dans tous mes films, je crée la musique avant de réaliser le film lui-même. Tout est en playback. La musique est l’épine dorsale du récit. Elle maintient le récit en place. Elle rend le récit à la fois direct et poétique. La musique offre une autre dimension à l’histoire. Que ce soit dans Tableau Ferraille, Madame Brouette, Xalé, ces refrains sont comme la rumeur. Ils représentent la conscience collective. Ce sont les paroles des ancêtres, des mots anciens. Ils incarnent la tradition dans son sens le plus profond. C’est ce qui permet aux personnages de prendre vie. Ces personnages ne sont pas des créations aléatoires. Ils sont conçus pour traverser l’histoire et enrichir le récit, lui apportant une certaine texture. Le récit n’est pas plat ; il peut être interprété à plusieurs niveaux. Dans Tableau Ferraille le refrain dit « Dame dawal mba nga gaday, Dame Gawal bala muy wees. Moye yow dawal yaayee, xana sa ndigui bi meti, tableau feraile ñowna ci leybi. » (Tableau Ferraille s’est réveillé dans la brume. Même le charognard s’est réveillé. Les tâcherons viennent juste de passer.) Tu te dis, de quoi il parle, il nous prépare à quoi ? Certes l’image dit déjà quelque chose. Mais la musique révèle autre chose. De beaucoup plus lointain.

ML : C’est comme une boîte de résonance.

MSA : Exactement, c’est comme une boîte de résonance. Tout ce que vous voyez ici résonne ailleurs avec des mots qui ne sont pas ceux d’ici, mais qui appartiennent à notre époque ou à une autre. Cela crée une tension poétique qui permet au public de se remémorer ces mots, qui résonnent dans leur esprit pendant que l’action se déroule. Pour moi, la musique ne doit pas être gratuite. Je n’aime pas la musique qu’on ajoute de manière arbitraire, sans signification. En Afrique, nous avons une chance extraordinaire. Quand nous naissons, nous chantons. Quand nous mourons, nous chantons. Lors de mariages, nous chantons. Au travail, nous chantons. Lors d’activités intimes, nous chantons même. Dans certaines sociétés, les chants accompagnent même les actes intimes, si vous me permettez l’expression.

SB : C’est une utilisation très subtile de la musique. Comme le son du djembé qui évoque les moments intimes dans Xalé à travers une mélodie typique de la lutte traditionnelle, vous établissez une analogie avec les corps des lutteurs qui entrent en combat, se confrontent, et même s’embrassent.

MSA : Pour moi, la musique, ce n’est pas seulement un chant, c’est une forme de gymnastique sonore qui permet au récit de se développer en douceur, sans brutalité. Je prépare psychologiquement le public à quelque chose dont il n’a aucune connaissance préalable, car je commence souvent par la fin. Les chants que j’utilise ont des paroles comme « Janxa bi ñowna joy te tanka’m sux, suff tax boo guiss ku mbax, Janxa bi… » (La jeune fille s’est réveillée. Elle s’est embourbée dans le sable. Elle a soulevé son pagne). Ces paroles vous perdent, mais en même temps, elles vous perdent dans un univers pour lequel vous n’êtes pas préparé. Vous vous demandez de quelle jeune fille il s’agit, celle qui s’est réveillée et a pleuré. Je vais essayer de me rappeler l’une des musiques que j’ai utilisées.

ML : Dans Xalé ?

MSA : C’est intéressant que vous abordiez cela. Dans Tableau Ferraille, il y a une scène dans laquelle l’on parle du père qui a disparu et de la mère qui est partie (ani yayi ani bayam). Ce qui est captivant, c’est que je cherche à établir une relation avec la musique qui ne se limite pas à une utilisation superficielle. Souvent, la musique est ajoutée parce qu’il n’y a rien d’autre à faire, comme une expression de l’état psychologique des personnages. Ou parfois, on ajoute de la musique à une scène qui semble morte pour la ranimer. Mais pour moi, la musique a un sens profond. Elle apporte quelque chose de significatif au récit. Ce n’est pas quelque chose que je place arbitrairement sur une scène. Je ne peux pas le faire de cette manière.

SB : D’ailleurs, même les sons naturels que vous sélectionnez paraissent expliquer quelque chose.

MSA : Pour moi, le travail du son est un travail extraordinaire. Mais quand tu vas voir les films de Djibril, tu vois l’importance du son. Extrêmement important.

SB : Parlez-nous de vos choix des couleurs.

MSA : Quand tu prends dans la trilogie les couleurs, quand tu prends Tableau Ferraille, par exemple, j’avais décidé que personne dans le film ne va s’habiller en bleu. À part les bayefals. Tu ne vois le bleu qu’avec ce groupe-là. Parce que le bleu a tellement de tendances dans le bleu. C’est une palette. Le bleu est une palette énorme. Et je me dis que si tu as une palette énorme et que tu mets un rouge, un rose, un orange, donc, tout est composé de blanc, simplement. Ou des couleurs de terre. J’effectue vraiment un travail sur la couleur comme sur une peinture. Parce que les couleurs ont un sens. Tu ne peux pas mettre des couleurs comme ça. Il y a des films, par exemple, que je vois et je vois qu’il n’y a pas un directeur artistique. Ça se voit tout de suite. Parce que si je prends toutes nos couleurs que nous avons, là, si je dois faire une scène, peut-être qu’il y a un personnage qui va s’habiller, qui va prendre cette chemise, mais pas ce pantalon. L’autre qui va prendre ce truc, qui va porter ce gilet, mais pas cette chemise. Donc, je vais essayer de faire une construction de palette graphique suivant les personnalités des uns et des autres. En tout cas, des personnalités que je veux montrer dans le film. Même si dans la vie de tous les jours, elle peut s’habiller comme ça. Mais dans mon film, non. Parce que ça veut dire autre chose.

MSA : Quand tu prends dans la trilogie les couleurs, quand tu prends Tableau Ferraille, par exemple, j’avais décidé que personne dans le film ne va s’habiller en bleu. À part les bayefals. Tu ne vois le bleu qu’avec ce groupe-là. Parce que le bleu a tellement de tendances dans le bleu. C’est une palette. Le bleu est une palette énorme. Et je me dis que si tu as une palette énorme et que tu mets un rouge, un rose, un orange, donc, tout est composé de blanc, simplement. Ou des couleurs de terre. J’effectue vraiment un travail sur la couleur comme sur une peinture. Parce que les couleurs ont un sens. Tu ne peux pas mettre des couleurs comme ça. Il y a des films, par exemple, que je vois et je vois qu’il n’y a pas un directeur artistique. Ça se voit tout de suite. Parce que si je prends toutes nos couleurs que nous avons, là, si je dois faire une scène, peut-être qu’il y a un personnage qui va s’habiller, qui va prendre cette chemise, mais pas ce pantalon. L’autre qui va prendre ce truc, qui va porter ce gilet, mais pas cette chemise. Donc, je vais essayer de faire une construction de palette graphique suivant les personnalités des uns et des autres. En tout cas, des personnalités que je veux montrer dans le film. Même si dans la vie de tous les jours, elle peut s’habiller comme ça. Mais dans mon film, non. Parce que ça veut dire autre chose.

ML : Dans Madame Brouette, les couleurs sont très vives et dans Xalé, il y a un grand travail de costumes.

MSA : Absolument. Moi, je travaille beaucoup les costumes. Puisque pour moi, les costumes, c’est l’habit du film. C’est comme la musique, ce sont des habits du film. C’est comme un film à une couleur. Il porte une couleur, il porte quelque chose avec ses formes, avec ses amplitudes. Comment arriver à ce que tu racontes soit en adéquation avec un visuel cohérent. Qu’il ne soit pas un visuel. Si tout est mélangé, tu ne sais pas. Il n’y a pas un travail, il n’y a pas une recherche. J’aime bien quand, dans une scène, je mets une touche. Une couleur que, dans le cadre, à un moment donné, cette couleur devient extrêmement importante. Parce que, même si ce n’est pas fondamental, ça donne une tonalité. On change de palette, on n’est pas monotone.

MSA : Absolument. Moi, je travaille beaucoup les costumes. Puisque pour moi, les costumes, c’est l’habit du film. C’est comme la musique, ce sont des habits du film. C’est comme un film à une couleur. Il porte une couleur, il porte quelque chose avec ses formes, avec ses amplitudes. Comment arriver à ce que tu racontes soit en adéquation avec un visuel cohérent. Qu’il ne soit pas un visuel. Si tout est mélangé, tu ne sais pas. Il n’y a pas un travail, il n’y a pas une recherche. J’aime bien quand, dans une scène, je mets une touche. Une couleur que, dans le cadre, à un moment donné, cette couleur devient extrêmement importante. Parce que, même si ce n’est pas fondamental, ça donne une tonalité. On change de palette, on n’est pas monotone.

SB : Et pour terminer, parlons de l’aspect spirituel de Xalé. Ce qui capte surtout l’attention, ce sont les multiples présences des esprits des ancêtres sous diverses formes à travers les chants, mais aussi des apparitions, comme celle de Ndeuk Daour Mbaye (le cheval blanc), en tant que génie protecteur de Dakar selon la cosmogonie Lébou, si vous me permettez cette interprétation. Au-delà de la question du genre, j’ai eu l’impression que vous avez voulu vous adresser de façon particulière aux Sénégalais à travers « les fantasmes de la ville ». C’est une sorte d’avertissement ou de rappel des valeurs ancestrales ? Pourquoi ?

MSA : En réalité, la spiritualité urbaine a toujours revêtu une grande importance pour moi, car j’ai grandi au sein de la communauté Lébou, où les rituels tels que le Bawonan ou le Ndëup étaient fréquents.[1] Cependant, il y avait aussi de nombreux autres rituels qui rythmaient les saisons et venaient en aide à la communauté pour faire face à divers phénomènes. Par exemple, des rituels étaient organisés lorsque la mer ne fournissait plus suffisamment de poissons, ou en cas d’épidémies. Je me souviens de mon enfance, marquée par des épidémies comme la « Variole du singe » ou Monkeypox, qui provoquait des éruptions cutanées, des pustules, des démangeaisons et des lésions cutanées. À ces moments-là, la communauté organisait des rituels.

Pour moi, des esprits tels que le Dëuk Daour (génie protecteur de Dakar) étaient très importantes, tout comme les autres esprits tels que Maam Kumba Lamb à Rufisque, Maam Kumba Kastel à Gorée, Maam Kumba Bang à Ndar/Saint Louis et Maam Kumba Cupaam à Popenguin, et tant d’autres esprits urbains du Sénégal. Ce monde spirituel a toujours représenté pour moi un refuge créatif. Ma génération a été initiée dans l’univers du Taxuran ou du Kassak.[2] Ainsi, pour moi, tous ces esprits et ces pratiques manquent un peu à notre société actuelle, car ils favorisaient un équilibre presque tendre et une candeur propice à la paix sociale.

Tu sais, à l’époque, certains interdits existaient grâce aux esprits, mais il faut comprendre la signification et la relation profonde. Par exemple, lorsque nous étions interdits de sortir à une certaine heure de la nuit de peur de rencontrer le Dëuk Daour, cela signifiait en réalité que notre corps et notre esprit avaient besoin de se reposer pour mieux fonctionner le lendemain. De même, lorsque l’on nous disait de ne pas prendre la mer en cas de tempête en raison de la colère du génie de la mer, c’était pour éviter que les gens ne se noient. Les croyances en ces génies permettaient de décourager les comportements risqués ou malsains.

SB : Comme le viol perpétré par Atoumane sur Awa.

MSA : Effectivement. Toutefois, ces traditions commencent à s’estomper, et nous perdons ainsi des éléments essentiels de l’équilibre de notre société. La générosité, pour moi, consistait évidemment à creuser et à restituer cette mémoire collective. On parle souvent des griots dans mes films, mais pour moi, comme tu l’as si bien dit, ce sont aussi des esprits de nos ancêtres. Ce sont eux qui ponctuent mon récit tout en racontant d’autres récits que le spectateur peut interpréter à sa manière. Ce sont des esprits qui complètent parfois le récit principal, offrant parfois des réflexions sur la vie, le temps et le sens de notre existence. Tout cela me réconforte dans l’idée que notre imaginaire n’a pas encore été pleinement exploré. Nous possédons un imaginaire extraordinaire, malheureusement sous-exploité de nos jours. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère la société sénégalaise actuelle, en particulier la société urbaine que je connais mieux.

Conclusion

Nous avons voulu pénétrer dans l’imaginaire d’un artiste aux multiples facettes qui a su se servir du cinéma pour contribuer à l’ouverture de sa société au monde, tout en restant fidèle à lui-même. En se comparant lui-même à un oiseau, Moussa Sène Absa illustre déjà sa vision holistique de la créativité, transcendant les frontières du cinéma pour embrasser la peinture, la musique, le théâtre et d’autres formes artistiques. Ses réflexions sur son parcours dans le monde du cinéma mettent en lumière son cheminement unique et non conventionnel vers la réalisation. Commençant comme figurant dans des productions françaises et collaborant avec des cinéastes renommés a joué un rôle pivot dans la formation de ses aspirations cinématographiques.

Cependant, l’enracinement profond dans son territoire et la maîtrise du paysage cosmogonique Lébou ont forgé une connexion puissante entre le cinéaste et son héritage culturel et esthétique. L’approche de Sène Absa envers la réalisation est distinctive, guidée par un appel intérieur plutôt que par des choix délibérés. Il parle du cinéma comme d’une force qui agit à travers lui, soulignant l’absence de contrôle complet sur le processus créatif. Le cinéaste de dire: « Je ne fais pas de cinéma, le cinéma se fait en moi ». Moussa Sène Absa puise son inspiration dans des sources diverses, notamment le cinéma de Satyajit Ray, un maître du cinéma indien, et les traditions narratives de sa propre culture. Cette connexion se manifeste particulièrement à travers des choix esthétiques tels que celui des costumes. Pour le réalisateur sénégalais, les costumes ne sont pas simplement des parures visuelles, mais plutôt l’incarnation même de l’essence du film. Comme il l’exprime avec éloquence, « pour moi, les costumes, c’est l’habit du film ». En effet, chaque tenue dans les films de Moussa est un élément narratif, un langage visuel qui communique les nuances subtiles de l’histoire et des personnages.

Cette perspective ne s’est cependant pas révélée être un frein à la capacité de l’artiste d’adapter les éléments et contextes culturels « autres ». Au contraire, elle a enrichi son approche artistique, permettant une fusion harmonieuse entre sa propre identité cinématographique et les divers horizons culturels qu’il explore. En effet, la génération de Moussa a grandi sous l’influence du cinéma mondial : « Nous regardions des films hindous, des westerns, des films de cow-boys, des films de gangsters, comme on les appelait ». Cela témoigne non seulement de sa compréhension approfondie de la diversité culturelle, mais aussi de sa capacité à créer des ponts entre les mondes, à travers le langage universel du cinéma. Ce qui lui a assuré une place dans le cinéma international, malgré les conditions contraignantes de la production cinématographique en Afrique et au Sénégal en particulier.

Les témoignages de Moussa Sène Absa révèlent également la complexité du processus de création cinématographique au Sénégal et en Afrique. Par exemple, la dépendance persistante vis-à-vis de l’extérieur, essentiellement des financements étrangers, demeure une réalité malgré les efforts des cinéastes et des autorités sénégalaises. Comme ses prédécesseurs, Moussa Sène Absa a traversé des moments difficiles, marqués par la difficulté d’accès aux fonds, mais, aussi parfois, par des comportements abusifs de certains collaborateurs français. Ces contradictions dans la politique de coopération française envers l’Afrique ont émergé, il faut le dire, avec l’émergence du cinéma africain. Cette précarité de la production a entravé de grands projets, notamment ceux de Sembène Ousmane et Djibril Diop Mambéty, entre autres.

Cependant, être confronté à cette adversité a été un tournant dans la vie de Moussa Sène Absa, qui a su surmonter les obstacles grâce au soutien crucial de sa mère. Lorsque le cinéaste déclare : « C’est ma mère qui m’a sauvé », il faut comprendre ici une revendication ou une sorte d’auto-identification au matriarcat sénégalais. Ceci est un constat chez la plupart des Sénégalais. La mère est le symbole de la vie, mais aussi de la réussite. C’est pourquoi, en effet, le rêve le plus noble de tout Sénégalais est de construire une maison pour sa mère. Ce constat est palpable dans le travail de Moussa. Cela devient poignant lorsque, dans Madame Brouette, la jeune fille tire sur Nago pour protéger sa mère, ou dans Xalé, lorsque Adama risque sa vie dans une pirogue pour se rendre en Europe avec, entre autres objectifs, celui de construire une maison pour sa mère. Moussa Sène Absa, n’a-t-il pas construit une maison pour sa mère pour marquer son succès dans le cinéma ?

L’amour maternel devient un marqueur social, ainsi que la principale source d’inspiration spirituelle liée à l’espace urbain et le cinéaste de préciser : « La spiritualité urbaine a toujours revêtu une grande importance pour moi. » Nous le voyons également dans les premières scènes de Xalé. La mort de la matriarche marque le début du bouleversement de la famille et peut-être de la perte des repères d’Atoumane expulsé par les esprits des ancêtres après son acte de viol sur sa propre nièce Awa. Moussa maitrise les fondements de la spiritualité ancestrale et son importance : « certains interdits existaient grâce aux esprits ». Ici le cinéaste a merveilleusement utilisé la mise en scène des chants, danses et couleurs pour donner vie aux ancêtres. Le cinéma de Moussa Sène Absa permet d’extraire la dimension spirituelle de la vie quotidienne, témoignant ainsi de la diversité de l’influence esthétique du cinéaste, inspiré par le cinéma hindou plutôt que par les mouvements cinématographiques dominants. Ceci souligne l’innovation, la singularité et l’indépendance artistique de Moussa Sène Absa. Au début, sa réaction négative à des films sénégalais emblématiques souligne son évolution en tant que cinéaste et son rejet initial des conventions cinématographiques établies.

Ce refus de soumettre aux style dominant n’a jamais abandonné l’artiste aux multiples facette. Mieux refus se transforme en un rejet par le cinéaste de la mimétisme et son insistance sur la culture d’une voix unique sont des thèmes récurrents. Voila un homme d’art qui encourage les aspirants cinéastes africains et sénégalais à résister à la copie de figures établies telles que le cinéma noir-américain, soulignant l’importance de l’authenticité. Sène Absa croit que la vraie expression artistique réside dans la captation d’expériences personnelles, la réflexion sur soi-même, sa communauté et le monde. Il accorde de la valeur à la narration profondément enracinée dans des perspectives personnelles et des contextes locaux, comme l’illustre Lettre paysanne de Safi Faye.

Moussa Sène Absa émerge comme une figure complexe et multidimensionnelle, dont le parcours artistique est marqué par la diversité, les défis, la résilience et une vision unique de la créativité. Son influence dans le cinéma sénégalais contemporain et son engagement envers l’innovation témoignent de sa contribution significative à l’évolution du paysage cinématographique, tout en reflétant une personnalité artistique hors du commun.

FILMOGRAPHIE de Moussa Sène Absa

1988 : Le Prix du mensonge

1990 : Ken Bugul

1991 : Entre nos mains ; Jaaraama ; Set Setal

1992 : Moolan

1993 : Offrande à Mame Njare

1994 : Ça twiste à Poponguine ; Yalla yaana

1995 : Tableau Ferraille

1998 : Jëf Jël ; Tableau Ferraille

2001-2003 : Góor-góorlu

1999 : Blues pour une diva

2001 : Ainsi meurent les anges

2002 : Madame Brouette

2004 : L’Extraordinaire destin de Madame Brouette (Madame Brouette)

2004 : Ngoyaan, le chant de la séduction

2007 : Téranga Blues

2010 : Yoole

2020 : Black and White (série télévisée)

2022 : Xalé

Propos recueillis par Saiba Bayo, doctorant en philosophie politique avec une spécialisation dans le cinéma de Sembène Ousmane. Il enseigne actuellement le postcolonialisme et les études africaines au Département de Sciences Politiques et Sociales de l’Université Pompeu Fabra de Barcelone. Avec la collaboration de Marta Lima, programmatrice culturelle et co-fondatrice ainsi que directrice du Festival Itinérant de Cinémas Africains en Catalogne (FICAC). Étudiante en master d’Anthropologie Sociale à l’Université de Barcelone.

Cet entretien a été initialement publié dans la Revista de Comunicación de l’Université de Séville, Espagne, et est consultable sur https://revistascientificas.us.es/index.php/Comunicacion/index.

[1] Le rituel du Bawonan et du Ndëup sont des pratiques traditionnelles importante dans la communauté lébou au Sénégal, en particulier parmi les lébous de la région de Dakar. Elles revêtent une grande signification spirituelle et culturelle pour cette communauté. C’est une cérémonie de purification et de réconciliation avec les ancêtres, les esprits, mais aussi et surtout avec la nature. Généralement, elle est organisée pour guérir des personnes atteintes de déséquilibre mental et pour apaiser les esprits des ancêtres et garantir la prospérité et la protection de la communauté.

[2] Le Kassak, également appelé Taxuran, est un terme qui désigne un rituel d’initiation traditionnel dans la culture wolof. C’est un rite de passage qui marque la transition de l’enfance à l’âge adulte. Pendant le Kassak, les jeunes initiés sont initiés aux connaissances et aux traditions culturelles wolof. Cela peut inclure l’apprentissage de la langue wolof, des valeurs culturelles, de la musique, de la danse, des compétences pratiques et d’autres éléments importants de la culture wolof.