(ou comment le combat solitaire et désespéré d’Adolphe de Plevitz permit d’améliorer les conditions de vie des engagés indiens de l’île Maurice entre 1871 et 1875)

Il existe une histoire commune entre des pays et territoires aussi différents que la Réunion, Trinidad et Tobago, les Antilles françaises, Madagascar, Guyana, Fidji ou Maurice En effet, tous ces pays ont connu le phénomène de l’engagisme qui fut en vigueur du début des années 1830 au début du XXe siècle.

L’engagisme était une forme de contrat de travail inique proposé à des travailleurs pauvres venant principalement de l’Inde, par de grands propriétaires terriens. Dépourvus de main-d’uvre docile à la suite de l’abolition de l’esclavage (en France en 1848, à Maurice en 1834), les colons ont fait appel à des Indiens du Tamil Nadu ou du Gujarat avec comme objectif de remplacer les Noirs fraîchement affranchis, dans les champs de cannes à sucre (1). Le coût du voyage aller leur était avancé (en échange de leur force de travail), en échange, les travailleurs devaient uvrer durant un temps théoriquement limité (en général par tranche de 5 ans) dans les champs de canne à sucre contre un salaire de misère amputé d’un montant censé correspondre au coût de leur logement et de leur nourriture. La plupart d’entre eux ne revirent jamais leur pays d’origine. C’est la raison pour laquelle, ces différentes îles et territoires ont en commun une présence importante de citoyens d’origine indienne (2).

Certains historiens n’hésitent pas à comparer ce système avec une forme à peine allégée de l’esclavage. C’est sans doute exagéré, comme le rappelait fort justement l’écrivaine Nathacha Appanah à l’occasion de la sortie de son très beau premier roman qui se situait au début de la période de l’engagisme, Les Rochers de Poudre d’Or : « L’engagisme a suivi les sillons creusés par l’esclavage, certes, mais ce n’est pas la même chose. Les esclaves étaient enchaînés comme des bêtes, les Indiens ne l’étaient pas ; les Indiens signaient un contrat – si peu légal qu’il fût dans certains cas – mais il y avait une trace de leur engagement, les esclaves n’avaient rien de tel ; les Indiens pouvaient venir avec leur famille (beaucoup n’étaient pas au courant de cela), les esclaves étaient littéralement arrachés de leur village, vendus, troqués ; les Indiens étaient payés, les esclaves non

Ce sont des détails, peut-être que cela relève du symbole ou de l’anecdote, mais c’est très important. Ensuite, j’ai beaucoup de mal avec ce que j’appelle la revendication du malheur. Il y a comme une compétition pour savoir qui sont ceux qui ont eu les ancêtres les plus malheureux et on tire presque de la gloire à savoir qu’on descend d’un peuple qui a plus souffert que les autres. Est-ce que cela fait de nous des hommes et des femmes plus honnêtes ? (3) »

Aujourd’hui, la communauté indienne est devenue une part importante de la population de ces pays pour la plupart indépendants. La situation peut être cependant différente selon les cas. S’ils sont majoritaires à Maurice (aux alentours de 69 % toutes religions confondues) par exemple, les Indiens sont légèrement minoritaires aux Fidji et à Guyana (40 %) et très minoritaires aux Antilles et à La Réunion (10 %).

Leur situation politique et leur intégration changent également selon les pays puisque si à Maurice, le premier ministre a toujours été issu de cette communauté depuis l’indépendance du pays en 1968 (4), les Indo-Fidjiens ont toujours été tenus à l’écart de la vie politique fidjienne jusqu’à une époque récente (5), de même que les Indiens de Guyana et de Trinidad. Si le poids politique ne s’explique pas uniquement par le poids démographique, il y contribue, même si le « vote indien » tout comme le vote de leurs concitoyens est bien moins unitaire que l’on peut le penser à première vue, partagé qu’il est entre différentes tendances, démarches individuelles, alliances locales et réflexes citoyens. Dans deux cas (Maurice et Fidji), le combat des Indiens pour une meilleure représentation politique déboucha sur un appel de soutien à Ghandi. Celui-ci, de passage à Maurice en 1901 lors de son voyage entre le Natal (Afrique du sud) et Bombay resta une quinzaine de jours sur place (6). Par la suite, il envoya Manilal Maganlal (connu sous le nom de Manilal doctor), homme de loi d’origine indienne qui fut actif sur l’île Maurice en tant qu’avocat entre 1907 et 1910 et où il avait créé un journal (The hindustani). Il vécut par la suite aux Fidji de 1912 à 1920 où il créa à nouveau un journal (Indian settler), une association (Indian imperial association) et représenta les Indiens devant les cours de justice en l’absence de tout autre avocat d’origine indienne avant de se faire expulser après des manifestations et grèves. Après une vie de voyages et de combats, Manilal s’éteindra à Bombay en 1956. Le gouverneur britannique qui fut le premier à faire venir des travailleurs indiens sous contrat aux îles Fidji est Arthur Hamilton-Gordon. Il avait ramené cette idée de son séjour à Guyana et à Maurice où il avait été gouverneur de 1871 à 1874.

Ce patrimoine commun, cette « route de l’engagisme » a été mis en valeur dans toute une série de travaux, en particulier ceux du poète mauricien Khal Torabully (7) à travers des recueils comme Cale d’étoiles-coolitude (1992 – Azalées éditions) ou Chair corail : fragments coolies (1999 – Ibis rouge) mais aussi un essai rédigé en commun avec l’historienne Marina Carter : Coolitude an anthology of the Indian labour diaspora (2002 – Anthem press).

À travers tous ses pays, Maurice détient une place spécifique, du fait de l’ampleur de la traite des esclaves et du nombre d’engagés. C’est en ce sens que le principal lieu de mémoire de l’arrivée des Indiens (mais aussi des esclaves), l’Aapravasi ghat, a été classé patrimoine mondial par l’Unesco en 2006.

Le combat des Indo-Mauriciens pour une égalité complète des droits ne se limite pas à l’action de Manilal Doctor mais avait commencé trente ans plus tôt avec un personnage malheureusement oublié de nos jours, le français Adolphe de Plevitz et, dans une moindre mesure, le gouverneur britannique Arthur Gordon.

Car si l’engagisme se remarque par son mépris de l’être humain, jamais il n’a atteint un tel niveau qu’à Maurice où la « culture » du travail forcé a fortement imprégné à leurs débuts les rapports entre Indiens et colons.

En effet, l’engagisme y démarre dès l’année de l’abolition de l’esclavage en 1835 (8), avec l’arrivée des premiers laboureurs indiens (75 hommes et 4 femmes). À compter du 1er février 1835, les esclaves deviennent des apprentis et doivent continuer à servir leurs maîtres, censés leur transmettre des connaissances qui leur permettraient, par la suite, de gagner seuls leur existence. Les domestiques et les ouvriers devaient travailler encore quatre ans et les laboureurs six ans. Suite à diverses réactions de l’opinion publique britannique par rapport à cette différence de traitement, tous devinrent libres entre février et avril 1839. Selon Le Cernéen(9) de l’époque, ce 1er avril fut « une débandade sur toutes les habitations. Partout, même les infirmes sont partis. C’est un déménagement général, une fourmilière qui descend vers Port-Louis pour chercher un endroit où se loger. On se dirige vers la lisière des bois pour chercher asile chez des camarades déjà affranchis. Ceux-ci comptent se construire une case sur les Pas géométriques d’où le gouverneur a ordre de les éloigner, ceux-là vont s’adresser au grand juge ou au gouverneur pour leur demander ce qu’ils doivent faire, le Port Louis est encombré de bandes d’affranchis garnissant les flancs de la montagne des signaux ou campant aux retranchements. Ces bandes construisent à la hâte des bicoques avec des bois pillés, des tiges d’aloès ou de vieux débris de fer-blanc, épaves des derniers ouragans

ainsi beaucoup d’entre eux se figuraient qu’en acquérant la liberté, il leur était interdit de travailler pour leurs maîtres en dépit de toutes les offres qu’on leur faisait pour les retenir. Ils s’en allaient donc le cur chaviré mais ils s’en allaient quand même

Si on leur demandait pourquoi ils avaient quitté l’habitation où ils avaient vécu si longtemps, ils répondaient invariablement : A cause mo lib à c’thére, mo bien sagrin quitte mo mète, mais mo pas capave servi li encore.«

Cette migration des anciens esclaves en dehors des plantations fut à l’origine de la création de la multiplicité des villages existant de nos jours sur l’île. Autrefois limitée à quelques points sur la côte, la population prend peu à peu possession de certaines régions de l’île autrefois désertique. C’est également pour pallier au refus des affranchis de travailler pour eux que les colons font appel à l’immigration indienne. En effet, sur les 67 000 esclaves présents dans la colonie au moment de l’affranchissement général, 28 000 travaillaient dans les plantations sucrières. Seuls 4 500 d’entre eux signèrent un contrat d’un an avec leurs anciens maîtres.

Si le flux n’a pas toujours été régulier les vingt premières années du système, en fonction des crises sucrières, des épidémies (10) et des besoins des planteurs, le nombre d’Indiens augmente rapidement à compter de la fin des années 1850. Entre 1859 et 1866, plus de 120 000 immigrants arrivent en provenance d’Inde. Au recensement de 1869, avec 206 000 personnes, ils représentent plus de 60 % de l’ensemble de la population.

Phénomène assez stupéfiant dans l’histoire de l’humanité, entre 1834 (et plus particulièrement 1842) et 1866, soit à peine une génération, un pays change complètement de « physionomie » sans qu’aucune guerre ou invasion n’en soit la cause. La présence indienne autrefois minoritaire, datant de l’époque française et issue principalement des ex-comptoirs français de l’Inde (Pondichery, Mahe, Karikal

) (11) devient majoritaire sur un territoire de moins de 2 000 kilomètres carrés (12). En trois décennies, Maurice « s’indianise » du fait de la volonté même des gros propriétaires terriens !

Cette immigration massive n’est pas sans poser des soucis. L’un de ceux-ci tient en particulier au fait que les contrats d’engagement ne sont pas toujours respectés en ce qui concerne les salaires, les rations alimentaires, le logement, les soins médicaux et l’habillement. Cette iniquité est aggravée par le fait que la plupart des Indiens ont le sentiment de ne pouvoir obtenir réparation ni de la police, ni de la magistrature locale jugée très proche des planteurs blancs et de l’intelligentsia locale. De plus, les conditions de vie sont rendues encore plus pesantes par un système répressif qui emprunte ses méthodes à l’esclavage, tout juste aboli. Les punitions corporelles, pourtant illégales depuis 1835, ne sont pas rares. L’emprisonnement et les travaux forcés sont applicables pour des délits dans le travail. Enfin, la mobilité des laboureurs, pourtant théoriquement possible, est sévèrement contrôlée. L’ordonnance de 1867 vient accentuer ce sentiment d’injustice en durcissant les déplacements des Indiens sur le territoire, par l’institution d’une série de mesures de contrôle, en particulier l’introduction d’un système de cartes d’identité et de permissions pour aller d’un district à un autre. Le but affiché était de contrôler les « vagabonds », en particulier les Indiens oisifs qui restaient sur l’île à l’issue de leur contrat de travail, régulièrement accusés de tous les maux (vols, meurtres) et également de propager les maladies (la décennie 1860 avait été particulièrement redoutable). Mais l’objectif était moins sécuritaire qu’économique et visait à obtenir des anciens immigrants ayant fini leur période d’engagement qu’ils continuent à travailler dans les établissements sucriers. En faisant des non-engagés des vagabonds susceptibles d’être arrêtés par la police, les autorités de l’époque espéraient les forcer à se réengager auprès des propriétaires qui réclamaient de la main-d’uvre.

De fait, en 1869, 30 000 immigrants, soit 1/5e de l’ensemble de cette population ont été arrêtés pour vagabondage. Le gouverneur de l’époque, Sir Henry Barkly ne fait rien pour changer les choses, ayant lui-même des intérêts dans des plantations aux Caraïbes et une réelle sympathie pour les planteurs mauriciens.

C’est dans cette atmosphère que débarque le nouveau gouverneur, Arthur Gordon, en 1870 en provenance de Trinidad où il avait déjà eu l’occasion de manifester de la sympathie à l’égard des travailleurs indiens. Atterré par l’iniquité du système d’engagement mauricien, en comparaison avec celui qu’il vient de quitter (13), il nomme en 1871 une commission pour enquêter sur les agissements de policiers.

C’est à ce moment-là qu’intervient le français Adolphe de Plevitz, le troisième personnage qui lie Maurice et Fidji autour de la cause des Indiens. Né en 1837 en France d’une famille originaire de l’ancienne Westphalie, de Plevitz arrive à Maurice en septembre 1858, à l’âge de 21 ans, après avoir été soldat en Afrique dans l’armée britannique. Simple employé au département des bois et forêts, il devient planteur en administrant une modeste propriété sucrière située à Nouvelle découverte dans le centre de l’île. Il épouse la fille du propriétaire, François Rivet en 1860 et continue à s’occuper des terres de sa belle-famille créole (14). De Plevitz découvre bientôt les dures conditions dans lesquelles vivent les laboureurs indiens ainsi que le système oppressif de l’engagement. Il se signale tout d’abord en défendant les Indiens injustement accusés devant le tribunal de Pamplemousse (15) puis, chose impensable à l’époque, il demande à deux Indiens d’être les témoins de la déclaration de naissance de sa première fille.

Par la suite, sous le pseudonyme de « Ramdin », il écrit une lettre au Daily news, un journal londonien de grande diffusion pour dénoncer les conditions de vie des immigrés indiens.

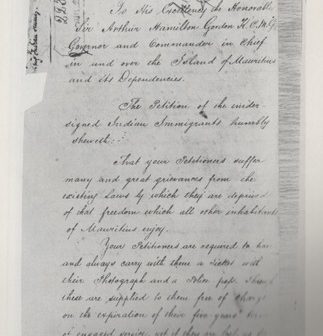

En avril et mai 1871, il rédige une longue pétition reprenant les principaux griefs des immigrants. Traduite en tamoul et en hindi, elle circule dans toute l’île et de Plevitz recueille les signatures de 9 041 d' »anciens immigrants ». Ce succès s’explique par l’engagement de de Plevitz qui fait le tour du pays accompagné d’un jeune indien qui donne lecture de la plainte et collecte les signatures. Il est soutenu par Rajarethnum Modeliar, érudit et responsable de la chaire tamoule au Collège Royal en 1872 qui remuait ciel et terre pour faire éclore un mouvement de conscientisation en faveur des laboureurs des sucreries. Longue et révoltante énumération de toutes les vexations subies par les Indiens du fait de l’attitude de la police et de l’application brutale de l’ordonnance de 1867, le document est présenté au gouverneur Gordon en juin.

La pétition argue que les laboureurs sont maltraités et « dépourvus de cette liberté dont tous les autres habitants de Maurice jouissent. (16) » Arthur Gordon est en total accord avec les affirmations contenues dans ce document. Cependant, souhaitant une enquête indépendante, il préfère attendre le départ du chef de la police, un dénommé W.W.F Gordon, qu’il juge totalement incompétent.

Voyant que le gouverneur tarde à réagir, de Plevitz rédige en août un pamphlet intitulé Observations in the petition qui reprend ses critiques sur la situation des laboureurs indiens. Il n’y épargne personne, ni les recruteurs en Inde et à Maurice, ni les employeurs, la police, les magistrats, le conseil législatif ni surtout le soi-disant protecteur des immigrants (17). Il envoie ce texte à la reine Victoria, à l’anti-slavery movement et au gouvernement indien (18). Tout en relevant officiellement qu’il y a beaucoup « d’exagération, des inexactitudes et des déclarations absolument erronées », le gouverneur Gordon écrit au secrétaire d’État qu’il transmet cette pétition à la commission qu’il a nommée pour enquêter sur les activités de la police.

Cette démarche rencontre deux soutiens inattendus en dehors de Maurice. Le nouveau lieutenant – gouverneur de la province du Bengali, Sir Georges Campbell s’élève contre les conditions dans lesquelles les travailleurs indiens sont recrutés et transportés vers les colonies. Il est rejoint par le responsable de l’émigration dans le gouvernement indien, A.S. Hume, qui demande également que soient renforcés les contrôles.

C’est le début du calvaire pour de Plevitz. Une partie de la presse se déchaîne contre lui et réclame son expulsion. D’autres journalistes demandent que des poursuites soient engagées contre lui pour diffamation. Le Progrès colonial va jusqu’à écrire que « le sang est nécessaire pour laver tous les affronts reçus de ce misérable pamphlétaire. (19) » À compter de ce moment-là, la violence se déchaîne contre le « Boche » (nous sortons juste de la fin de la guerre franco-prussienne). En octobre 1871, un dénommé Jules Lavoquer, désigné par un tirage au sort, l’agresse avec un bâton devant le théâtre municipal. Blessé, de Plevitz s’en sort mais il est à nouveau attaqué quelques jours plus tard par une foule agressive (20) devant la poste. Lors du procès qui s’ensuit contre Jules Lavoquer, aucun avocat n’accepte de représenter de Plevitz. Son agresseur s’en sort avec une simple amende, payée immédiatement par souscription publique.

Dans la foulée, une pétition de 950 signatures réclamant l’expulsion d’Adolphe de Plevitz en tant qu’étranger, est adressée au gouverneur mais celui-ci refuse. Puis, une plainte est déposée contre lui pour trouble à l’ordre public, mais Gordon décide de ne pas y donner suite (21).

Afin de réfuter les assertions de Plevitz, la chambre d’agriculture demande que soit instituée une commission d’enquête afin de « faire un rapport sur le sort des laboureurs employés à la culture sucrière dans la colonie. (22) » À Londres, le gouvernement réagit très vite et nomme une commission royale. Les deux commissaires débarquent à Port-Louis en avril 1872 et entament une enquête qui va durer 14 mois. Cinq jours auparavant, la commission d’enquête policière nommée par Gordon avait rendu ses conclusions. Il s’agit d’une sévère condamnation de l’attitude de la police envers les travailleurs indiens. Grâce à l’action d’un de ces membres, le très indépendant juge Gurrie, le rapport dénonce en vrac la corruption et l’extorsion de fonds mais aussi de nombreux cas de maltraitance, de violence injustifiée et de nombreuses arrestations pour des raisons insuffisantes. La publication des travaux de cette commission suscite évidemment le mécontentement des planteurs et de la presse proche de leurs intérêts.

C’est dans ce contexte que la commission démarre ses travaux. De Plevitz est leur premier témoin. Celui-ci expose les souffrances des immigrants indiens et cite plusieurs exemples pour étayer ces accusations. Il est minutieusement interrogé par les commissaires. Les représentants des planteurs tentèrent de l’interroger sur ses moyens de subsistance afin de distiller le doute sur sa bonne foi, mais cette démarche fut rejetée par les deux commissaires.

Par la suite, de Plevitz assiste aux travaux de la commission à titre de « représentant » des immigrants. C’est le démarrage d’une correspondance de trois ans avec les commissaires. Ceux-ci visitent les asiles, les prisons, les dépôts pour migrants, inspectent les établissements sucriers et auditionnent les principaux acteurs du milieu sucrier. Soixante-trois témoins sont appelés à témoigner. Leur principale cible est Nicolas Beyts, officiel « protecteur des immigrants » qui n’a jamais assumé ses responsabilités (23) et est soupçonné de malversations. Le président lui fit observer qu’en neuf ans et demi, il avait eu la possibilité en cours de justice d’interjeter appel au nom des immigrants mais qu’il ne l’avait fait qu’une seule fois, sur ordre du gouverneur. Pourtant, « en une année, 5 000 plaintes furent formulées relatives aux gages, plus de 200 au sujet de rations non livrées, 44 pour refus de soins médicaux, 700 pour la non-livraison de cartes et 450 à propos d’agressions mais le protecteur des immigrants déclara qu’aucune de ces doléances n’avait été portée à sa connaissance (24). » Beyts, malmené, doit admettre les insuffisances de la loi de 1867. Si cela ne le décharge aucunement de ses obligations, les commissaires insistent sur le fait qu’en effet, « aucune obligation d’intervenir pour affirmer les droits des immigrants sous contrat d’engagement, sauf dans quelques rares cas spéciaux et bien définis, n’a été légalement imposée au protecteur. » Son audition constitue un électrochoc pour le milieu des planteurs qui sent le vent tourner. À partir de ce moment-là, plusieurs planteurs indélicats deviennent plus respectueux de la loi et les magistrats plus prudents dans leurs décisions. Plusieurs officiers de police sont auditionnés et condamnèrent le système des cartes en raison des vicissitudes qui en avaient résulté pour les laboureurs. Enfin, la déposition du docteur Desjardins, inspecteur médical du gouvernement, acheva de convaincre la commission. Celui-ci dénonce l’absence de soins médicaux adéquats pour les Indiens dans bien des districts et les provocations qu’il devait endurer à chaque fois qu’il essayait d’y remédier.

En 1875, le « Report of the royal commission appointed to enquire into the treatment of immigrants in Mauritius« arrive à Maurice. Il constitue une critique féroce du système d’engagement et des conditions de vie des laboureurs. La commission reconnaît la justesse de la plupart des revendications des laboureurs indiens et des allégations de Plevitz. Elle confirme également tout ce que le gouverneur Gordon avait avancé dans ses dépêches, en particulier la domination de l’administration et de ses agents par le « pouvoir agricole ». Elle déplore également les logements insalubres, l’arbitraire du cadre de travail, la malnutrition, les mauvais soins médicaux, le nombre et le montant des sommes réclamées au bureau de l’immigration ainsi que les mauvais traitements dont ils sont victimes, la conduite arbitraire de la police, la trop sévère application de l’ordonnance de 1867

Elle note également l’absence quasi-totale d’écoles pour les enfants des immigrants puisque moins de 3 % d’entre eux en fréquentent une (25).

Elles valident donc les écrits de Plevitz en reprenant une des affirmations contenues dans son pamphlet : « lorsqu’ils tombent entre les mains d’un propriétaire sans scrupule, ils sont virtuellement à sa merci et il les paye à peu près comme il veut.«

Ces conclusions rencontrèrent une forte opposition de la part des planteurs. S’ils sont parfaitement d’accords pour mettre fin aux abus de certains, ils ne sont certainement pas prêts à changer un système très avantageux pour eux. Il faudra attendre 1878 et six années de rapports, réunions, commissions, ébauche de règlements et autres enquêtes pour qu’une nouvelle loi du travail voie le jour, même si le règne de l’arbitraire avait déjà touché à sa fin avec le rapport de la commission.

La principale disposition de cette loi stipulait un renforcement des pouvoirs du protecteur qui était autorisé à visiter les propriétés sucrières pour prendre connaissance des doléances des travailleurs, contrôler les salaires payés, inspecter les bateaux et les dispensaires, prendre sous sa protection les orphelins, mineurs et « simples d’esprits » d’origine Indienne. En parallèle, des « agents pour l’émigration » furent nommés en Inde, ce qui favorisa la fin des abus de la part des commissionnaires sur place, ceux-ci ayant tendance à promettre monts et merveilles aux futurs migrants. Le travail obligatoire du dimanche était également aboli. Cette loi sera appliquée jusqu’en 1922 et donnera de bons résultats concernant le traitement moins inhumain des engagés.

Cependant, en quelque sorte, toute cette série de mesures renforça le pouvoir propriétaires sucriers. Le système d’enregistrement des immigrants ainsi que le contrôle exercé par le bureau de l’immigration furent renforcés. Enfin, une clause stipulant que le gouverneur pouvait faire bouger un engagé d’une propriété où il était maltraité fut quasiment vidée de son sens : cette mesure ne fut déclarée possible que si les maltraitances démontrées sont supérieures à quatre en deux ans. En bref, si la commission permit de punir les abus, renforcer les contrôles et remédier à bien des situations dramatiques, le système s’en trouva renforcé. Les travailleurs indiens sous contrat restaient toujours dépendants des employeurs et ceux qui n’étaient plus sous contrat, toujours considérés comme des citoyens de seconde zone, sans aucuns droits, sur la terre qui les a accueillis. Pour cela, il faudra attendre l’action de Manilal doctor pour que les Indiens deviennent des citoyens mauriciens à part entière mais également le vote d’une nouvelle loi du travail en 1922.

Cela aurait dû être le triomphe de Plevitz

Il n’en fut rien.

Abandonné de presque tous, ruiné par le passage d’un cyclone en 1874, harcelé par la hargne de ses adversaires et blessé par l’indifférence totale des immigrants (26), il ne lui reste plus qu’à s’exiler. Malheureusement, il devra attendre encore deux ans car il n’est pas capable de payer son départ et une souscription organisée par son ami Rajaruthnam dans la communauté Indienne ne donnera pas grand résultat. Il doit survivre grâce à des dons de l’A.P.S. (l’Aborigines’ Protection society basé à Londres).

Il quitte Maurice en avril 1876 avec son fils Richard, pour les Îles Fidji où il rejoint Gordon, nommé comme premier gouverneur du pays et qui, en y développant la culture sucrière, fera venir plusieurs milliers d’Indiens à partir de mai 1879. En septembre 1882, il revient à Maurice pour apprendre le décès de son épouse en février de la même année. Il repart alors pour Fidji avec ces trois plus jeunes filles et entre au service de l’Administration avant de redevenir planteur. Le reste de sa vie ne sera guère une réussite pour ce rêveur impénitent, peu doué pour gagner de l’argent et qui connaîtra d’autres infortunes. De plus en plus irritable, il deviendra quelque peu procédurier et connaîtra d’autres rencontres avec la justice, pas toujours à son avantage. Après s’être remarié et avoir eu un autre fils, de Plevitz est forcé de quitter Fidji au bout de douze ans et part s’installer en Nouvelle Calédonie, à Gomen, au nord-ouest de l’île où il travaille dans les mines de nickel. Après deux ans sur place, il déménage pour Sidney à la demande de sa femme qui ne supporte plus de vivre loin de la ville. Mais l’infatigable de Plevitz s’y ennuie rapidement et décide de s’installer aux Nouvelles Hébrides. Il meurt en mer en 1893 et est enterré sur l’île de Valua (Vanuatu).

Mais les choses n’en resteront pas là. Les opposants de Plevitz ne désarmeront pas et se vengeront de lui, même après sa mort. C’est le cas par exemple des livres d’histoire où la reconnaissance de son action aura du mal à émerger.

Le nom d’Adolphe de Plevitz ne recueille aucune mention dans Une île et son passé (1973) d’Antoine Chelin, table chronologique et rétrospective des événements de l’histoire mauricienne de 1507 à 1947. Il est vrai que cet auteur ne cite pas les comptes rendus de la commission royale ni même la nouvelle loi du travail de 1878

De la même façon, Charles Giblot Ducray (Île Maurice ancienne Isle de France – Histoire et anecdotes en 1973) exécute la personne de Plevitz en une phrase lapidaire : « Un agitateur, un étranger du nom de de Plevitz, suscita pas mal d’ennuis aux propriétaires de sucreries par le fait des conseils qu’il donnait aux laboureurs indiens. Le résultat fut que les planteurs demandèrent l’envoi d’une commission royale pour enquêter sur les accusations portées contre eux. » (p. 143).

De même Pierre de Sornay, dans Île Maurice – Île de France, explique qu’ « un nommé Adolphe de Plevitz, d’origine allemande, résident dans la colonie, se fit l’auxiliaire du gouverneur. Son rôle resta longtemps ignoré. Il fut le promoteur des revendications des Indiens. Il les excitait et les envoyait se plaindre au Gouverneur. » (p. 121) avant d’ajouter (p. 357) « La commission royale de l’immigration

fut la conséquence des calomnies d’un sieur de Plevitz« .

Si son action est avantageusement évoquée dans le Dictionnaire de biographie mauricienne de la société d’histoire, c’est sans doute du au fait que la notice est rédigée par sa petite fille

Dans d’autres articles de ce même dictionnaire, il passe pour un agitateur !

Mais il est vrai que la plupart de ces historiens (tous amateurs) sont issus de la communauté franco-mauricienne, descendante à des degrés divers des familles de planteurs (27)

D’un autre côté, la figure de Plevitz est également honorée sur l’île. Une statue à son effigie a été érigée dans le parc du Mahatma Gandhi Institute (MGI) à Moka. Un collège de Grand bay (nord du pays) ainsi que des rues dans plusieurs villes portent son nom.

Il a également été mis à l’honneur par le journaliste Jean Claude de L’Estrac dans son ouvrage Enfants de mille combats (2005), deuxième tome de son histoire du peuplement de Maurice, dans l’ouvrage de Sidney Selvon : Comprehensive history of Mauritius ainsi que dans l’ouvrage de Hazareesingh sur L’Histoire des Indiens à l’île Maurice.

Enfin son arrière-petite-fille, Loretta de Plevitz entreprit de rédiger sa biographie en 1987 afin de faire entendre sa vérité sur son ancêtre

Gardons-nous cependant d’avoir une vision trop manichéenne de cette confrontation entre les mémoires et d’opposer les « méchants » blancs d’un côté aux Indiens victimes de l’autre.

En réalité, la personnalité de Plevitz a également joué un rôle dans le sort qui a été réservé à sa personne. Peu sympathique, brouillon, volontiers outrancier et maladroit, il s’est souvent fait des ennemis partout où il est passé. De plus son parcours postérieur à ses « exploits » mauriciens ne plaide guère en sa faveur. Enfin, si son combat en faveur de l’amélioration des conditions de vie des laboureurs indiens engagés est remarquable, il reste un homme de son temps et ne s’est jamais attaqué au système. De fait, il ne mit jamais réellement en cause l’engagisme avec son cortège de malheurs (déracinement, séparation des familles, etc.). La preuve en est que durant son séjour aux Fidji, il essaya de faire venir des engagés indiens depuis Maurice.

Alors de Plevitz, ange ou démon ? Cette controverse n’a plus lieu d’être puisque les allégations de celui-ci ont été avérées par une commission d’enquête indépendante. Au milieu de tant d’injustice et de lâcheté, de Plevitz fut l’un des seuls à avoir une attitude chevaleresque. Et, à la différence de Gordon, il en paya le prix.

Cependant il serait injuste de limiter à cette histoire les rapports entre colons et Indiens de cette époque. La commission et de Plevitz a eux-mêmes reconnu que bien des planteurs traitaient correctement les engagés qui travaillaient pour eux. Les abus n’étaient pas majoritaires. Le problème venait surtout de l’absence de recours des engagés face à une administration partiale.

De même, l’histoire mauricienne a démontré que la communauté franco-mauricienne (qui n’a commencé à être appelée comme ça qu’à partir du tout début du XXe siècle) a toujours été partagée sur la question de l’esclavage et de l’engagisme. Des centaines de « Blancs » furent expulsées du pays, particulièrement durant la révolution, pour avoir prôné et activement soutenu l’émancipation des esclaves. Plus tard, l’historien Raymond d’Unienville dans son ouvrage Tentatives socialistes à l’Île Maurice. 1846-1851 révèle l’importance du fouriérisme dans l’histoire sociale mouvementée de l’île Maurice, mouvement qui, ayant démarré dès 1837 avec l’implantation d’une école rurale pour enfants d’esclaves affranchis (28), s’épanouit au milieu des années 1840. Durant ces années-là, en même temps que certains d’entre eux exploitaient des engagés, un nombre conséquent de riches planteurs milita pour partager une partie de leurs biens avec les travailleurs indiens et anciens esclaves (29). Il y eut même en 1853, une tentative d’association industrielle qui fit malheureusement faillite. Enfin, d’autres témoignages de voyageurs à l’époque de de Plevitz n’ont pas la même vision de la situation que celui-ci.

En réalité, cette histoire n’est pas particulièrement propre à Maurice. Il est très difficile de vouloir faire changer les choses dans une société figée sur ses valeurs et ses privilèges. Il fallait sans doute bien plus que la volonté politique d’un gouverneur et la croisade exaltée d’un planteur pour que les choses bougent réellement. Au moins, les événements de 1872 préparèrent la grande évolution du début du XXe siècle et constituèrent une première étape dans l’intégration pleine et entière des Indiens dans la société mauricienne.

De Plevitz n’eut finalement que l’histoire comme alliée.

Je terminerai cependant cet article en citant ce qu’avait dit de lui l’Aborigines’ Protection Society dans son rapport annuel 1873-1874. : « un homme sans influence, biens ou position sociale mais soutenu par la conviction qu’il devait être au service de l’humanité (30) ».

Pour beaucoup d’entre nous, un tel jugement suffirait à justifier une vie entière

À noter qu’un très bel album de BD traitant de l’engagisme vient d’être publié à la Réunion. Il s’agit de Jaya, engagée indienne de Sabine Thirel et Darshan Fernando, aux éditions Des bulles dans l’océan.

1. À noter cependant que le système de l’engagisme fut également pratiqué en France sous l’ancien régime pour peupler les colonies de la Nouvelle France.

2. La présence des minorités indiennes dans l’est du continent africain, en particulier au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie obéit à une autre logique que celle de l’engagisme.

3. [http://www.indereunion.net/actu/NAM/intervnam.htm]

4. Plus particulièrement de la caste des vahishya (celle des commerçants et artisans)

5. La fin de la discrimination des citoyens d’origine indienne est d’ailleurs l’une des raisons avancée pour justifier le coup d’État de 2006.

6. On peut se référer à l’ouvrage de Pahlad Ramsurrun, Mahatma Gandhi and his impact on Mauritius (1995) publié à Maurice. Une traduction française datant de 2001 existerait, non consulté par l’auteur.

7. Khal Torabully est né de père trinidéen, ce qui n’est peut-être pas complètement anodin dans la construction de son uvre.

8. En réalité, les premiers contingents d’Indiens arrivés à l’époque britannique l’ont été en 1816. Il s’agissait de quelque dizaine de malfaiteurs et criminels. C’est à eux que l’on doit la création et l’entretien d’un réseau conséquent de route. Ils ont également lancé l’industrie de la soie dans la colonie.

9. Fondé par Adrien d’Epinay, Le Cernéen (1832-1982) fut, à un moment, le plus vieux titre de presse francophone au monde.

10. Les bateaux amenant des immigrés indiens étaient accusés d’amener des épidémies sur l’île. Ce fut en particulier le cas de l’épidémie de choléra de 1854 qui fit 80 00 morts dont près de 2200 immigrants entassés dans des endroits insalubres, sans hygiène mais aussi celles de 1856 et 1859. Cela poussa le gouvernement indien à interdire provisoirement en 1856 l’immigration vers Maurice en raison de » l’absence de mesures appropriées pour la protection des immigrants à leur arrivée « .

11. De 1729 à 1731, selon Sidney Selvon, 2000 malgaches, 1000 africains et 300 indiens sont importés sur l’île afin de la peupler.

12. On estime que les Indiens deviennent majoritaires sur l’île en 1855.

13. La colonie de Trinidad avait fait venir des travailleurs indiens pour cultiver le cacao. En tant que gouverneur, Gordon a participé à leur venue. Il a également décidé d’attribuer les « terres de la Couronne » à de petits planteurs, le plus souvent des anciens esclaves, faisant des forêts de la plaine centrale, des cacaoyères.

14. Créole doit être pris dans le sens de personne » de couleur « .

15. Petite bourgade située plutôt dans le nord du pays, Pamplemousse est bien connu pour son superbe jardin, créé par le botaniste Pierre Poivre, intendant de l’ile au 18e siècle, avec les épices ramenées des Moluques. C’est également au pied de l’église de Pamplemousse que sont censés être enterrés Paul et Virginie, les personnages du roman de Bernardin de Saint Pierre.

16. Extrait de la pétition, cité dans Saloni Deerpalsing et Marina Carter, Select documents en Indian Immigration, Organisation and Evaluations of the Indenture system, Vol. 1, Moka, Mahatma Gandhi Institute, 1994, p. 163.

17. Loretta de Plevitz, Restless Energy. A biography of Adolphe de Plevitz, Moka, Mahatma gandhi Institute, 1987, p. 45.

18. K. Hazareesingh, Histoire des Indiens à l’île Maurice, Paris, Librairie d’Amérique et d’Orient, 1973, p. 82

19. Loretta de Plevitz, op. cit., p. 45.

20. K. Hazareesingh, op. cit., p. 83.

21. J. Addison & K. Hazareesingh, A new history of Mauritius revised edition, Edition de l’océan Indien, 1993, p. 62.

22. K. Hazareesingh, op. cit., p. 84.

23. Le poste avait été créé en 1842, suite à des plaintes dénonçant les premiers abus.

24. K. Hazareesingh, op. cit., p. 88.

25. Cette mention est l’uvre de de Plevitz, connu pour encourager les Indiens à envoyer leurs enfants à l’école. Il alla même jusqu’à s’endetter pour créer une école : Nouvelle découverte Governement school en 1875.

26. Il ne fut, à aucun moment consulté par la commission qui prépara la nouvelle loi de 1878.

27. Sur la difficulté de l’histoire » ethnocentrée » telle qu’elle existe à Maurice, cf. un article précédent : Comment écrire sur l’histoire à Maurice ? [article 8405]

28. Cf. Jean Fornasiero, » Vers une histoire du fourierisme à l’île Maurice « , Cahiers Charles Fourier, décembre 2007 : [http://www.charlesfourier.fr/IMG/_article_PDF/charlesfourier_article_521.pdf]

29. Parmi les promoteurs de cette idée, on trouve Eugène Le Clézio, ancêtre de l’écrivain, qui fit construire la maison Euréka, que les touristes visitent de nos jours, selon le modèle du phalanstère. On trouve également Adrien d’Epinay qui fut pourtant le leader des colons farouchement opposés à l’abolition de l’esclavage. Comme quoi, rien n’est simple…

30. » a man without influence, property, or social position, but sustained by the conviction that he was performing a service to humanity «