Il y a un lien musical évident entre toutes les femmes qui souffrent en chantant pour exalter la liberté en général et celle des femmes en particulier. Le destin de Miriam Makeba est exemplaire, car elle a épousé dès son adolescence le rude combat pour la libération de l’Afrique et en même temps celui des femmes, en Afrique.

En 1956, à quarante et un ans, Billie Holiday publie son autobiographie (1), témoignage digne de son génie, d’une grande qualité littéraire, qui s’ouvre sur cette phrase extraordinaire :

« Papa et maman se sont mariés, c’était un couple de gosses, papa avait dix-huit ans, maman en avait seize et moi j’en avais trois. »

Violée dès sa puberté, violentée toute sa vie, Billie deviendra malgré tout la plus géniale musicienne de toute l’histoire du jazz.

Miriam Makeba en a bavé presque autant que Billie.

Elle admirait Billie et elle avait lu ce chef-d’uvre qu’est « Lady sings the Blues », mais elle attendra d’avoir soixante-douze ans pour publier à son tour ses mémoires, sur le même ton aussi sobre qu’incisif. (2). On y lit dès la première page le même genre de raccourci : « Quand ma mère a été incarcérée, j’avais dix-huit jours. La sentence était six mois fermes. Nous sommes sorties de prison, j’avais six mois et dix-huit jours. »

À l’époque, déjà, pour les Sud-Africains noirs, la prison n’est pas perçue comme une honte, mais comme une épreuve initiatique presque inévitable, une preuve de résistance, de volonté de survivre.

La loi coloniale a fini par interdire aux Noirs de boire de l’alcool, a fortiori d’en produire. La maman de Miriam récidivera régulièrement, et elle sera souvent emprisonnée sous ce prétexte. Son talent est réputé dans les ghettos. L’umqombothi (bière de sorgho) qu’elle brasse dans son arrière-cour attire les voisins et suscite des rassemblements où le ton monte contre le pouvoir en même temps que le taux d’alcoolémie. Entre deux arrestations, sa toute petite entreprise clandestine ne connaît pas la Grande Crise mondiale qui dès 1930 met au chômage la majorité de la population des townships. Christina tient bon, elle est la mère nourricière.

Jusqu’à son dernier souffle, Zenzi sera hantée par l’amour de sa mère, Christina Nomkomendelo Jele Makeba, qu’elle reproduira envers sa propre fille Bongi. C’est d’ailleurs à « Mama Christina » qu’est dédiée son autobiographie. Pour la préface, elle a choisi un extrait à son sujet des mémoires de Stokely Carmichael (alias Kwame Touré), le leader des Black Panthers qui fut son mari pendant dix ans et l’accompagna dans son exil en Guinée. On y lit notamment :

« En Afrique la maternité est objet de vénération, en particulier pour nos femmes. Dans tout le continent, « mère » est un titre de grand respect. (

) « Mama Africa » n’est pas l’invention d’un quelconque attaché de presse. C’est le nom que lui ont conféré les masses, le peuple. C’est ainsi que l’appelle SON peuple : Mama Africa, Mère de l’Afrique. Cela me semble justice. »

Si Zenzi est le premier enfant reconnu par son père, sa mère en a eu cinq avant elle, dont un mort-né. Confiant ses aînés à sa mère, Christina préfère emmener son bébé avec elle quand elle suit son mari dans les concessions pétrolières de Shell à Nelspruit, dans l’est du pays.

Hélas, Zenzi n’a que six ans quand son père décède, d’une courte maladie, et sa mère l’expédie aussitôt chez sa grand-mère maternelle.

Dans cette grande case en terre d’un township proche de Prétoria grouille une vingtaine de bambins : les petits-enfants de MaVilakazi.

Zenzi est la benjamine. Elle est maigre, mais elle a une grosse tête.

Pour se moquer d’elle, on la surnomme knobkierrie, vite résumé en kierrie. Ce mot khoi désigne le gourdin traditionnel des autochtones « Bushmen », au manche effilé et à tête arrondie (jadis sculptée ou gravée à l’image d’un ancêtre) qui sera beaucoup utilisé dans les confrontations avec la police de l’apartheid. Bien avant d’être appelée « Mama Africa », Zenzi aura porté longtemps ce sobriquet, étrange présage de cette force d’expression qu’elle démontrera toute sa vie

En quittant provisoirement sa mère pour vivre chez sa grand-mère, Zenzi change de monde. Si Christina est une femme affranchie, libérée sinon rebelle, ce n’est pas du tout le cas de MaVilakazi : une mémé à poigne, aussi pieuse que rigoureuse, une vraie grenouille de bénitier qui n’apprécie guère l’existence dissolue de sa fille et applique vigoureusement à ses petits-enfants les règles de l’Église protestante. Qu’importe si c’est l’argent un peu suspect de Christina qui fait bouillir la marmite. Dieu est là, et c’est Lui le Patron.

L’enfance de Zenzi sera donc rythmée par les dimanches.

Ce rythme de vie est commun à tous les chrétiens pauvres, et il les marque à jamais. Toute la semaine, on survit. Le dimanche, on fête.

Au township, du lundi au samedi, on ne mange rien d’autre que du pap et du smek – de la bouillie de maïs avec de la peau de porc frite – et de jour en jour on prie de plus en plus fort en attendant avec le moment où l’on pourra enfin rompre ce demi-jeûne si monotone

Quand le moment arrive, le dimanche à onze heures, les fidèles – et ceux qui le sont moins – se pressent à la porte de l’église.

« Come Sunday ! » : c’est sans doute le plus beau « gospel song », musique et paroles de l’agnostique Duke Ellington. Il y décrit en termes équivoques la démarche, vaine le plus souvent, qui précipite vers les églises les Africains-Américains, mais aussi les Africains

Inutile de rappeler qu’à l’époque, plus encore qu’aujourd’hui, la renonciation aux religions africaines, la conversion plus ou moins sincère à l’une ou l’autre des « vraies religions », celles des « Blancs », ici le christianisme, ailleurs l’Islam, était un passage obligé pour exister et survivre dans la nouvelle société urbaine.

Zenzi n’attendra pas longtemps pour se rebeller contre le racket éhonté qu’exercent déjà les pasteurs, reprenant à leur compte un mot sacré des langues nguni. (3)En langue zulu, le mot « umfundisi » signifie l’allégeance et l’hommage obligés à un chef traditionnel. En Afrique du Sud, les pasteurs sont malins et terriblement efficaces en matière de conversion et de sujétion. Ils ont su récupérer à leur profit ce système ancestral qui implique une offrande conséquente, obligatoire et régulière. Ce « denier du culte » est la plus lourde des taxes pour les pauvres :

« Dès que nos poules pondent, raconte Miriam, les ufs sont pour eux. Ils ont tous des voitures, mais quand nous marchons à pied pendant des heures pour aller à l’église, ils nous dépassent, même s’ils ont des places libres ils ne s’arrêtent jamais pour nous prendre. Ils ne nous calculent même pas. »

La première révolte de Miriam Makeba, celle de son adolescence, c’est contre l’église :

« J’en suis venue très vite à haïr tout ce « sunday business ». Ma chère grand-mère m’a grondée : « quoi, Zenzi, toi aussi, tu ne vas plus à la messe ?- je lui ai répondu carrément : « Gogo, pardon, je n’irai plus jamais. Chez nous il n’y a rien à bouffer, chaque dimanche tu nous files trois sous et un ticket de bus pour aller à l’église, on prie puis on revient et il n’y a toujours rien à manger. »

Souvent, afin d’éviter cette corvée dominicale, Zenzi prend le train le vendredi après l’école pour rejoindre sa mère dans la villa où elle est bonne. Elle l’aide et apprend les travaux ménagers qui lui seront bientôt très utiles. Le week-end, les patrons sont partis. Telle Alice au pays des merveilles, la petite Zenzi est médusée. Elle découvre de l’intérieur, dans son intimité la plus impudique, l’autre face de la planète : le monde des riches Blancs, si éloigné de la vie du ghetto

Cette vision réaliste, très crue, s’achève quand elle entre au collège. Plus question de sorties, quand on a le privilège de fréquenter – grâce au travail ardu d’une mère adorée et exemplaire – le Kilnerton Training Institute, une école religieuse réputée et assez bien dotée, réservée aux adolescents « non blancs » selon les lois de discrimination positive inventées par le régime « pré-apartheid ».

Zenzi, inscrite sous son second prénom « Miriam », s’y fait déjà remarquer par sa voix, au sein de la chorale dirigée par Joseph Motuba, chef de chur et compositeur dont elle ne cessera de dire qu’il fut son premier maître musical. Bizarrement, Motuba décide de créer au sein de sa chorale un trio vocal, dont Miriam sera la première soliste, pour interpréter entre autres les chants traditionnels du Pays de Galles qui forment le répertoire de l’Eisteddfod : cette forme de joute musicale et poétique, qui existe au moins depuis le XII° siècle, a il est vrai bien des équivalents en Afrique.

En 1947, le Roi George VI, flanqué de sa fille la future Reine Élisabeth II, visite l’Afrique du Sud. Le protocole a prévu que leur cortège s’arrêtera devant le collège pour écouter la chorale, qui a répété depuis des mois pour être digne de cet évènement.

La chanson qu’ils doivent interpréter, avec Miriam comme soliste, s’intitule « Hausizi lomunt’omnyama », le texte signifie à peu près : « Nous, les Noirs, nous ne vivons pas bien ici. »

Il pleut. Leurs Majestés toquent sur la vitre qui les sépare du chauffeur, et la Rolls fonce tandis que Miriam chante sous la pluie.

Leurs Majestés n’entendront pas la voix de Miriam Makeba.

La colonisation vit ses derniers jours. Miriam épouse la cause de l’indépendance. Cette humiliation lui aura servi de première leçon,

Miriam Makeba ne chantera plus jamais que pour l’Afrique.

À dix-sept ans, elle tombe amoureuse de Gooli, un jeune métis.

En même temps elle devine que sa vie ne sera plus que musique.

(à suivre)

1. Billie Holiday : « Lady Sings the Blues »

La meilleure traduction en français, à mon avis, est celle de Maurice & Yvonne Cullaz (Plon 1960), avec des témoignages inédits de grands jazzmen qui ont accompagné Billie Holiday.

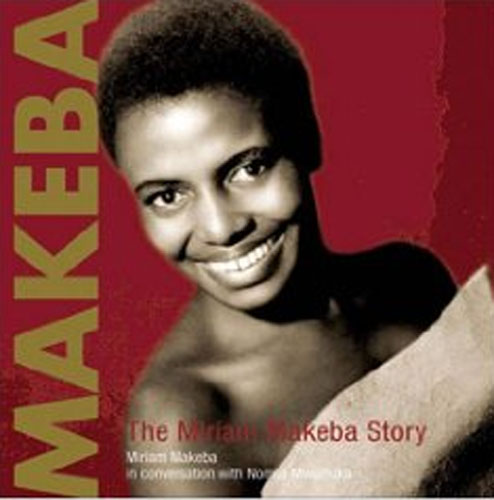

2. Miriam Makeba & Nomsa Mwamuka : « The Miriam Makeba Story » (STE, Johannesburg 2004)

3. Le groupe linguistique nguni regroupe plusieurs langues bantoues ayant des points communs, principalement xhosa et zulu.

4. On peut écouter cette chanson dans l’émission (postcastable) « L’Afrique enchantée » du 3/08/2006, sur le site de France Inter.

Johnny Clegg a de son côté rendu hommage aux izangoma dans une autre chanson célèbre, « Umuzi Wami« .

[ Saga Makeba / 2]///Article N° : 8262