Même si cela commence à faire bondir de jeunes écrivains africains qui rejettent à juste titre le culte de la différence, la littérature négro-africaine se présente à son origine, pour reprendre l’expression de Bernard Mouralis, comme une contre-littérature. Contrairement à ce qui est admis, cette littérature n’est pas au prime abord la dénonciation de la violence coloniale ; elle est avant tout la réappropriation d’un espace que l’exotisme et les récits de voyageurs ont longtemps identifié à l’enfer. A ce titre, la littérature négro-africaine est une littérature de refus. Refus de l’exotisme. Refus d’être éternellement regardé sans regarder à son tour. Refus d’une certaine langue prête à écrire véhiculée par l’institution scolaire (Césaire, Ouologuem, Kourouma, etc.). On est donc face à une littérature résolument moderne au sens où l’entend Octavio Paz, c’est-à-dire une littérature extrêmement critique. Critique à l’égard de la société dans laquelle vit l’écrivain, critique du langage qui devient à son tour création de langage.

A l’instar de cette littérature dite « majeure » qui a acquis ses lettres noblesse, la littérature de jeunesse commence à s’affirmer. Sur le plan éditorial, on note l’émergence de plusieurs maisons d’éditions locales : Editions Gandal en Guinée, Ruisseau d’Afrique au Bénin, Le Figuier au Mali, etc.. Du point de vue quantitatif, une étude de la revue Takam Tikou, le bulletin de La Joie par les livres, signale dans son premier numéro de février 1989 qu’en 1988, le nombre de nouveaux titres parus en Afrique ou en France avec un auteur et/ou un illustrateur africain atteignait le cap symbolique de la centaine. (1) Sur le plan de la réception, cette littérature s’installe progressivement sur la scène internationale et l’on voit que cette année, à la Foire Internationale du Livre de jeunesse de Bologne en avril et au Salon du livre de Montreuil en décembre, la littérature de jeunesse africaine est à l’honneur.

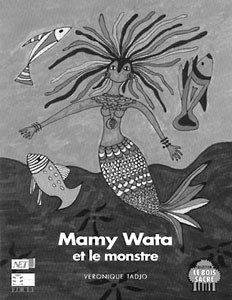

Mais c’est surtout au niveau des créateurs que s’amorce la nouveauté. A cet égard, on retiendra l’émergence d’auteurs comme Véronique Tadjo. Après avoir fait une entrée en littérature assez remarquée avec A vol d’oiseau (1982) et Latérite (1984), Véronique Tadjo s’affirme actuellement comme l’un des auteurs de littérature de jeunesse le plus intéressant. De plus, elle est à la fois auteur de texte et d’illustration. La qualité de ses illustrations tient à un parti-pris plastique faisant de ces images une production colorée à la dimension primitive, quasi rupestre pour certaines d’entre elles ; images coupées d’une référence au réel strictement illustrative pour évoquer un univers circonscrit à celui du conte et aux images qu’en fait naître la lecture.

L’autre originalité de l’auteur réside dans le choix des problématiques où l’on sent une volonté d’ancrer ses textes dans un univers culturel ivoirien, voire africain. Si Grand-Mère Nanan (1996) évoque avec tendresse et pudeur le rapport entre une grand-mère et ses petits-fils, Le Seigneur de la danse (1988), inspiré de la tradition sénoufo, rythmé comme un poème, est un hommage aux masques et à la danse des Sénoufo, peuple du nord de la Côte d’Ivoire. Quant au conte Mamy Wata et le monstre (1993), il est la « réécriture » d’une légende toujours présente dans l’imaginaire, aussi bien en Afrique occidentale que centrale. Il s’agit d’une femme féérique mi-poisson mi-femme, excessivement belle et qui dispense pouvoir et richesse aussi longtemps que son élu lui reste inconditionnellement loyal, mais qui le détruit à la moindre infidélité. Dans son conte, Véronique Tadjo en reprend certains traits : la générosité et la bonté.

Mamy Wata et le monstre relate l’histoire d’un jeune homme qu’une méchante sorcière a changé en monstre parce qu’il refusait d’épouser l’une de ses filles. Devenu monstre, le jeune avale hommes, femmes et poissons. Alertée, Mamy Wata va voir de plus près ce qui se passe et s’installe dans la grotte du monstre. Ayant du mal à s’endormir, le monstre laisse échapper de longs gémissements. Ses larmes touchent Mamy Wata qui se montre gentille à son égard. Le monstre lui raconte alors sa mésaventure. Prise de compassion, la reine des eaux rend au monstre sa forme humaine.

Véronique Tadjo ne s’est pas contentée de suivre le conte à la lettre : elle le réécrit. Dans le conte traditionnel, la génerosité de Mawy Wata est ambiguë ; elle n’est possible qu’à une condition : la fidélité du bénificiaire. Autrement dit, Mawy Wata n’est généreuse qu’avec celui qui signe « un pacte » de fidélité avec elle. Le récit de Véronique Tadjo le subvertit : la bonté de Mamy Wata relève de la charité et non d’un amour intéressé comme le veut la légende. Il y a là un véritable travail d’écriture : elle s’inspire de la tradition, mais sans en être prisonnière. Et ce faisant, en modifie la morale. Dans le conte originel, la morale est claire : vivre chichement et libre vaut mieux que vivre riche et esclave. Tadjo, va plus loin. Son conte est un clin d’il au precepte chrétien : aime ton prochain comme toi-même.

Ce travail de réécriture n’est pas toujours heureux chez tous les écrivains. Ahmadou Kourouma, unanimement salué par la critique pour l’autre versant de son uvre, est moins convainquant dans ses essais de littérature de jeunesse. Même s’il affirme, dans la postface de Yacouba chasseur africain (1998) que son objectif est d’instruire en divertissant, c’est bien l’instruction qui prime sur le divertissement. Et pourtant, l’épopée des chasseurs reste la source d’inspiration commune de Yacouba chasseur africain et de En attendant le vote des bêtes sauvages (Prix du livre Inter 1999). Alors que dans ce dernier, Kourouma excelle par son travail sur l’imaginaire, il reste dans le premier très conventionnel dans la conduite du récit. On tombe là dans un travers classique de cette production, où littérature pour enfants est souvent synonyme d’enfantin. Dans l’avant-propos, Kourouma indique que la nostalgie d’une époque où l’association des chasseurs traditionnels était à l’honneur lors de l’initiation est à l’origine de Yacouba chasseur africain. Mais force est de constater que Kourouma ne réussit pas à ressusciter cette époque par la magie des mots. Bien moins que Camara Laye qui excelle dans L’enfant noir (1954) sur ce même sujet, même si ce roman ne relève pas de la littérature pour enfants.

Malgré ses défauts de jeunesse cette littérature africaine de jeunesse n’en constitue pas moins un apport important pour la décolonisation des esprits, et peut déjà servir de frein à la fulgurance de l’aliénation toujours galopante en Afrique. Son existence crée un vivier de lecteurs futurs et comble ainsi le fossé entre la modernité de la littérature dite « majeure »et les balbutiements de la littérature de jeunesse. Car cette littérature ne répond-elle pas par sa seule existence à l’inquiétude du grand écrivain nigérian, Chinua Achebe, qui il y a quelques années se posait cette question : « Comment allions-nous faire de la littérature africaine la base des études à l’université alors que nos enfants étaient élévés avec de la littérature étrangère ? »

(1) Takam Tikou n°185 de février 1989, p.123, cité par Cécile Lebon, La littérature africaine de jeunesse sort de ses frontières, Takam Tikou n°1.

(2) Chinua Achebe, cité par Henry Chakava dans Takam Tikou n° 7, 1998, p.24. ///Article N° : 1047

![[VIDEO] Jimmy Jean-Louis présente son livre « Le Héros »](http://africultures.com/wp-content/uploads/2025/05/jimmy-jl-214x140.jpg)